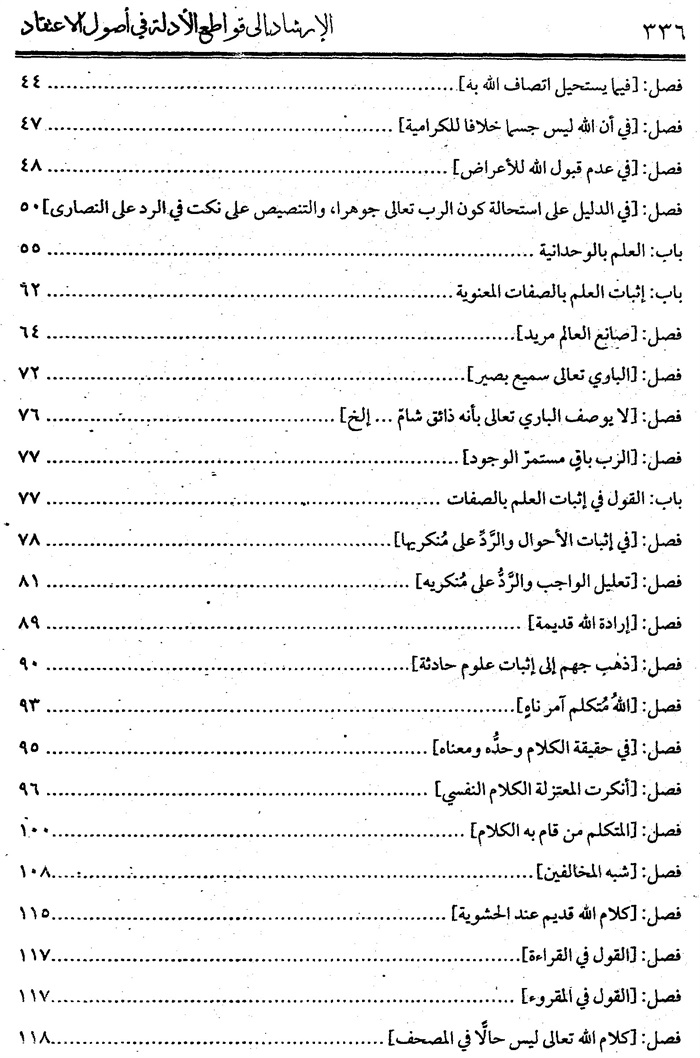

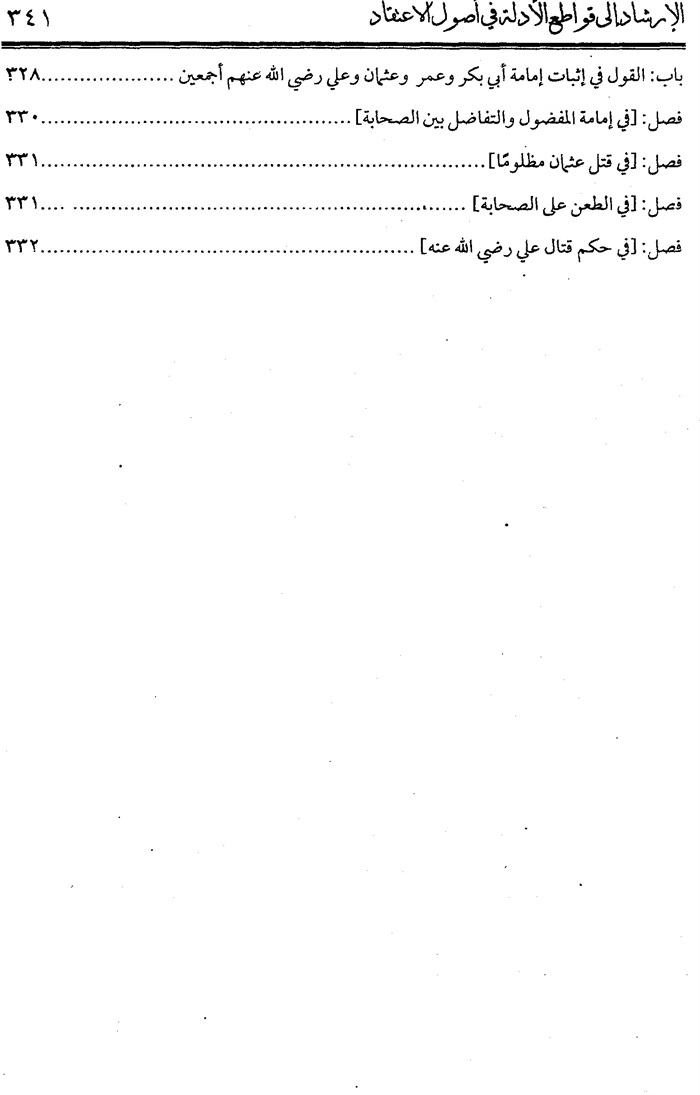

الفهرس

الصورة

ص: 335

الطبعة الأولى

2009-

1430ه

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

526 شارع بورسعيد - القاهرة

فاکس:25936277/25938411-25922620

E-mail: alsakafa_aldinay@hotmail.com

بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

امام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ،1028-1685

كتاب الارشاد الى تواضع الادلة فى اصول الاعتقاد / للجويني

ظبط وتحقيق : احمد عبد الرحيم السايح ، توفيق على وهبة

القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ، 2009

، 24 سم

تدمك : 3-418-341-977

1- علم الكلام

2- الأمر بالمعروف

ب السايح ، احمد عبد الرحيم (مقدم)

ج- وهبة توفيق على (مقدم مشارك )

ب-العنوان

ديوي: 240

رقم الايداع : 7644

ص: 1

المكتبة الفلسفية

کتاب الارشاد

إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

لإمام الحرمين الجويني

(٤١٩ - ٤٧٨ه_ )

ضبط و تحقيق

الأستاذ الدكتور :أحمد عبد الرحيم السايح

المستشار:توفين على وهبة

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم على المؤمنين بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وصحبه أجمعين.

أما بعد...

فمما يحسن أن يدرك أن علماء الكلام في المجتمع الإسلامي هم تصدوا لإبراز الجوانب العقدية، وإيضاح أدلتها. عقلا ونقلا. وليكن معلومًا أن علماء الأمة هم الذين نشروا الإسلام عن طريق المناظرات ومجالس العلم.

فقد كان عمرو بن عبيد يناظر ويحاور العلماء في مجتمعات ما وراء النهر حتى أقنع آلاف الناس بالدخول في الإسلام والذين يحاولون إبعاد الناس عن علم الكلام مخطئون وبعيدون عن المنهج الإسلامي. وقد يكونون عملاء لأعداء الأمة لأن مواجهة التحديات الفكرية لا تكون إلا عن طريق أساليب علم الكلام ومعياريته.

في مرة قال الدكتور أحمد السايح لباحث كيف تحاور عالما ملحدا؟ فقال الباحث أقول له قال الله تعالى كذا فقال الدكتور السايح إذا كان هو غير مؤمن بالله فوقف الباحث.

إذن هؤلاء لا يعرفون كيف يكون الحوار، وكيف تكون المناظرة. ن المناظرة.

ص: 3

وكثير ممن تلقوا العلم الديني لا يعرفون إلا قال قرادة وقال أبو جهل دون إدراك أو فهم أو وعي.

وهذا ولا شك - هو سبب تأخر المجتمع الإسلامي عن ركب الحضارة والمساهمة الفاعلة العاقلة.

وأصبح المسلمون عالة على مجتمعات كثيرة؛ فالخطاب الديني خطاب بعيد عن قيم حب الدنيا والعقلانية الواعية والفلسفة الفاعلة.

إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى قواطع الأدلة التي تنبه العقول، وتوقظ في الإنسان الوعي الثلاثي المنطلق من قوله تعالى: {والله أخركم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} .

والإمام الجويني إمام الحرمين صنف كتابه «قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ليكون ضياء أمام الباحثين والدارسين.

وإن الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى هذه المؤلفات لتتعرف على الطريق الصحيح، وتحاول جاهدة أن تتمسك بالقيم الهادفة.

وقد رأينا أن تقدم هذا السفر الجليل إلى المكتبة العربية، فراجعنا مخطوطات الكتاب، وما طبع منه نسأل الله التوفيق والسداد.

أ.د أحمد عبد الرحيم السايح

المستشار توفيق علي وهبه

ص: 4

مولده ونشأته:

ولد الجويني في ١٨ من المحرم ٤١٩ ه_ - ١٢ من فبراير ١٠٢٨م، في بيت غرف بالعلم والتدين؛ فقد كان أبوه «عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه واحدا من علماء نيسابور المعروفين، وأحد فقهاء المذهب الشافعي، وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه والعقائد والعبادات، وقد اشتهر بحبه الشديد للعمل، كما عرف بالصلاح والورع، ومن ثم فقد حرص على تنشئة ابنه «عبد الملك» تنشئة إسلامية صحيحة في جو من العلم والأدب والثقافة الإسلامية.

وكان مثالا أو قدوة احتذى بها ابنه في كثير من الصفات، وحرص الأب على أن يعلم ابنه بنفسه منذ حداثة سنه ؛ فدَرَّس له الفقه والعربية وعلومها، واجتهد في تعليمه الفقه والخلاف والأصول واستطاع الجويني أن يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان يحضر مجالس والده حتى برز على أقرانه، وتفوق على كثير ممن كانوا يتلقون العلم في مدرسة أبيه، وقد ساعده على ذلك ما حباه الله به من عقل راجح، وذهن موقد، وحافظة قوية، مع حبه للعلم وشغفه بالاطلاع والبحث.

ص: 5

الجويني بين الدرس والتدريس

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

وكان الجويني ذا روح وثابة إلى الحق والمعرفة يميل إلى البحث والنقد والاستقصاء؛ فلا يقبل ما يأباه عقله، ويرفض ما بدا له فيه أدنى شبهة أو ريبة، وظل الجويني ينهل من العلم والمعرفة في شغف ودأب شديدين حتى صار من أئمة عصره المعروفين، وهو لم يتجاوز العشرين من عمره، فلما توفي أبوه جلس مكانه للتدريس وهو في تلك السن المبكرة؛ فكان يدرس المذهب الشافعي ويدافع عن العقيدة الأشعرية، ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في البحث ومواصلة التحصيل والاطلاع، فكان تلميذا وأستاذاً في آن واحد.

شيوخه وأساتذته:

ومع أن والده كان هو المعلم الأول في حياته، فإن ذلك لم يمنعه من التلقي على مشاهير علماء عصر ه؛ فأخذ علوم الفقه عن أبي القاسم الإسفراييني»، كما تلقى علوم القرآن الكريم على يد أبي عبد الله محمد بن علي النيسابوري الجنازي والذي عرف بشيخ القراء وغيرهم.

الرحيل إلى الحجاز

كان نجم الجويني قد بدأ يلمع في نيسابور وما حولها، وانتشر صيته حتى بلغ العراق والشام والحجاز ومصر، لكنه تعرض لبعض العنت والتضييق فاضطر إلى مغادرة نيسابور، وما لبث أن رحل إلى الحجاز فأقام بمكة وظل بها أربع سنوات يدرس ويفتي ويناظر حتى لقبه الناس «إمام الحرمين» لعلمه

ص: 6

واجتهاده، فكان يقضي يومه بين العلم والتدريس ويقيم ليله طائفا متعبدا في الكعبة المشرفة، فصفت نفسه، وعلت همته، وارتفع قدره.

* الجويني والتصوف:

وقد عرف التصوف الحق طريقه إلى قلب الجويني، فكان مجالسه الصوفية رياضة روحية وسياحة نفسية يحلق بها في آفاق إيمانية وحبه، يبكي فيبكي الحاضرون لبكائه، ويجد فيها مجاهدة لنفسه ومراجعة لها.

* العودة إلى نيسابور :

وعاد الجويني مرة أخرى إلى نيسابور، حيث قام بالتدريس في المدرسة النظامية التي أنشأها له الوزير «نظام الملك» لتدريس المذهب السني.

وظل الإمام الجويني يدرس بالمدرسة النظامية، فذاع صيته بين العلماء، وقصده الطلاب والدارسون من البلاد الأخرى.

وكانت هذه الفترة من أخصب الفترات في حياة الإمام؛ ففيها بلغ أوج نضجها العلمي، وصنف الكثير من مؤلفاته.

* آثاره ومؤلفاته

ومؤلفات الجويني على كثرتها لم تنل القدر الملائم لها من العناية والاهتمام من قبل الباحثين والمحققين، فمعظمها لا يزال مخطوطا، ولم يطبع منها إلا بعدد قليل منها :

ص: 7

- الإرشاد على قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.

- البرهان في أصول الفقه.

-الرسالة النظامية (أو العقيدة النظامية).

- الشامل في أصول الدين.

- غياث الأمم في التياث الظلم.

-لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة.

- الورقات في أصول الفقه.

وبرغم ما عرف به الجويني من غزارة العلم وما اتسم به من رجاحة العقل وحب العلم، وما بذله من جهد صادق في خدمة الدين، فإنه كان هدفا لبعض الطاغين عليه الذين حاولوا النيل من علمه والتشكيك في صحة عقيدته، وذلك من خلال أقوال اقتطعوها من كلامه وأخرجوها من سياقها، وراحوا يفسرونها على هواهم، وفق ما أرادوا توجيهها إليه، ولكنها اتهامات مرسلة، ومطاعن واهية لا تستند إلى حقائق علمية.

نهاية الرحلة :

وبعد رحلة حياة حافلة بالعلم والعطاء، أصيب الجويني بعلة شديدة، فلما أحس بوطأة المرض عليه انتقل إلى «بشتنقان» للإستشفاء بجوها المعتدل،

ص: 8

ولكن اشتد عليه المرض فمات بها، وذلك في مساء الأربعاء ٢٥ من ربيع الآخر ٤٧٨٠ ه_ - ٢٠ من أغسطس ١١٨٥ م ، عن عمره بلغ تسعا وخمسين عاما.

ص: 9

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله.

الحمد الله بارئ النسم ومحيي الرمم، ومقدر القسم، ومفرق الأمم إلى الهداية للطريق الأمم والخذلان باقتراف الزلل والملمم.

موضح الحق بواضحات الدلائل ومزهق الكفر والباطل، ومبتعث الرسول صلى الله عليه وسلم على حين ضلال من الخلق وفتور من الحق، بشيرًا ونذيرا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا.

هذا، ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد ورباطا لأسباب التأييد؛ وألقينا الكتب المبسوطة المحتوية على القواطع الساطعة، والبراهين الصادعة، لا تنهض لدركها همم أهل هذا الزمان، وصادفنا المعتقدات عرية عن قواطع البرهان.

رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة القطعية والقضايا العقلية، متعلّيا عن رتب ،المعتقدات منحطا عن جلة المصنفات. والله ولي الإعانة والتوفيق، وهو بالفضل حقيق.

ص: 10

أول ما يجب على العاقل البالغ، باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. و النظر في اصطلاح الموحدين، هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. ثم ينقسم النظر قسمين: إلى الصحيح، و إلى الفاسد؛ و الصحيح منه كل ما يؤدي إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل؛ و الفاسد ما عداه. ثم قد يفسد النظر بحيده عن سنن الدليل أصلا، و قد يفسد مع استناده للسداد أولا لطروء قاطع.

فإن قيل: قد أنكرت طائفة من الأوائل إفضاء النظر إلى العلم، و زعموا أن مدارك العلوم الحواس، فكيف السبيل إلى مكالمتهم؟ قلنا: الوجه أن نقسم الكلام عليهم، فنقول: هل تزعمون أنكم عالمون بفساد النظر، أو تستريبون فيه؟ فإن قطعوا بفساد النظر، فقد ناقضوا نص مذهبهم في حصر مدارك العلوم في الحواس، إذ العلم بفساد النظر خارج عن قبيل المحسوسات.

ثم نقول: أعلمتم فساد النظر ضرورة، أم علمتموه نظرا؟ فإن زعموا أنهم علموه ضرورة كانوا مباهتين، ثم لا يسلمون عن مقابلة دعواهم بنقيضها. و إن زعموا أنهم أدركوا فساد النظر بالنظر، فقد ناقضوا كلامهم؛

ص: 11

حيث نفوا جملة النظر و قضوا بأنه لا يؤدي إلى العلم، ثم تمسكوا بنوع من النظر، و اعترفوا بكونه مفضيا إلى العلم.

و إن قالوا: أنتم إذا أثبتم النظر و ادعيتم أداءه إلى العلم، أ تسندون دعواكم إلى الضرورة، أو تسندونها إلى النظر؟ فإن ادعيتم الضرورة لزمكم ما ألزمتمونا و انعكس عليكم مرامكم؛ و إن حكمتم بصحة النظر بالنظر فقد أثبتم الشي ء بنفسه، و ذلك مستحيل. قلنا: كلامكم هذا يفيدكم شيئا، أو لا يفيدكم شيئا أصلا؟ فإن زعموا أنه لا يفيد علما و لا يجلب حكما، فقد اعترفوا بكونه لغوا، و كفونا مئونة الجواب.

و إن زعموا أنه يفيد العلم بفساد دليلنا، فقد تمسكوا بضرب من النظر في سياق إنكار جميعه.

و إن قالوا: غرضنا مقابلة الفاسد بالفاسد، رددنا عليهم التقسيم، و قلنا: معارضة الفاسد بالفاسد من وجوه النظر. ثم نقول: لا بعد في إثبات جميع أنواع النظر بنوع منها يثبت نفسه و غيره، و هذا كالعلم يتعلق بالمعلومات و يتعلق بنفسه؛ إذ بالعلم يعلم العلم، كما به يعلم سائر المعلومات.

و إن قال السائل: لست قاطعا ببطلان النظر فيطرد عليّ تقسيمكم، و إنما أنا مستريب مسترشد؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشادا: سبيلك أن تنظر في الأدلة نظرا قويما، و تنهج فيها نهجا مستقيما؛

ص: 12

فإذا صح منك النظر، و استدّت «1» منك العبر، أفضت بك إلى العلم. و إن نظر كما رسم له، و أنكر أداء صحيح النظر إلى العلم، فقد تبين عناده، و سقط استرشاده.

النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، و يضاد الجهل به، و الشك فيه. فوجه مضادته للعلم أنه بحث عنه و ابتغاء توصل إليه، و ذلك يناقض تحقق العلم، إذ الحاصل لا يبتغى. و سبيل مضادته للجهل، أن الجهل اعتقاد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به، و الموصوف به مصمم عليه، و ذلك يناقض التطلب و البحث. و التشكك تردد بين معتقدين، و النظر بغية للحق. فهو إذا مضاد للعلم و جملة أضداده.

النظر الصحيح إذا تمّ على سداده، و لم تعقبه آفة تنافي العلم، حصل العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصرّم النظر. و لا يتأتى من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له، و لا يولّد النظر العلم، «و لا يوجبه إيجاب العلة معلولها». و زعمت المعتزلة «2» أنه يولده. و وافقونا على أن تذاكر النظر لا يولد العلم، و إن كان يتضمنه. و سيرد أصل التولد في موضعه إن شاء اللّه عز و جل.

ص: 13

فإن قالوا: إذا كان النظر لا يولد العلم، و لا يوجبه إيجاب العلة معلولها، فما معنى تضمنه له؟

قلنا: المراد بذلك أن النظر الصحيح إذا استبق، و انتفت الآفاق بعده، فيتيقن عقلا ثبوت العلم بالمنظور فيه؛ فثبوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما الثاني أو يوجده أو يولده، فسبيلهما كسبيل الإرادة لشي ء مع العلم به، إذ لا تتحقق إرادة الشي ء من غير علم به. ثم تلازمهما لا يقضي بكون أحدهما موجدا، أو موجبا، أو مولدا.

النظر الصحيح يتضمن العلم كما سبق، و النظر الفاسد لا يتضمن علما، و كما لا يتضمنه فكذلك لا يتضمن جهلا و لا ضدا من أضداد العلم سواه؛ فإن النظر الصحيح يطلع الناظر على وجه الدليل المقتضي للعلم بالمدلول. و إذا فسد النظر بمصادفة الشبهة، فليس للشبهة وجه متعلق باعتقاد على التحقيق؛ إذ لو كان للشبهة وجه متعلق باعتقاد على التحقيق، لكان دليلا، و لكان الاعتقاد علما.

و مما يوضح ذلك، أن الدليل لما دل بصفته النفسية، دل كل من أحاط به علما على مدلوله؛

ص: 14

فلو كان للشبهة وجه أيضا، لقاد العالم بحقيقة الشبهة إلى الجهل، و ليس الأمر كذلك.

الأدلة هي التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، و هي تنقسم إلى العقلي و السمعي.

فأما العقلي من الأدلة، فما دل بصفة لازمة هو في نفسه عليها، و لا يتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله؛ كالحادث الدال بجواز وجوده على مقتض يخصصه بالوجود الجائز، و كذلك الإتقان و التخصيص الدالان على علم المتقن و إرادة المخصص.

و السمعي، هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه.

النظر الموصل إلى المعارف واجب، و مدرك وجوبه الشرع، و جملة أحكام التكليف متلقاة من الأدلة السمعية و القضايا الشرعية.

و ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يتوصل به إلى درك واجبات، و من جملتها النظر، فيعلم وجوبه عندهم عقلا، و ستأتي المسألة إن شاء اللّه عز و جل، و لكنا نذكر منها طرفا يختص بالنظر.

ص: 15

فإن قالوا: إذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلا، ففي مصيركم إلى ذلك إبطال تحدي الأنبياء عليهم السلام، و انحسام سبيل الاحتجاج؛ فإنهم إذا دعوا الخلق إلى ما ظهر من أمرهم، و استدعوا منهم النظر فيما أبدوه من المعجزات، و خصّصوا به من الآيات، فيقال لهم: لا يجب النظر إلا بشرع مستقر، و تكليف ثابت مستمر، و لم يثبت بعد عندنا شرع تتلقى منه الواجبات؛ فيحملهم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد، و التمادي في الجحد و العناد.

قلنا: هذا الرأي الذي ألزمتمونا في الشرع المنقول ينعكس عليكم في قضايا العقول؛ فإن الموصل إلى العلم بوجوب النظر من مجاري العبر، و عندكم أن العاقل يخطر له تجويز صانع يطلب منه معرفته و شكره على نعمه، و لو عرفه لنجا و رجا الثواب الجزيل، و لو كفر و استكبر لتصدى لاستحقاق العقاب الوبيل.

فإذا تقابل عنده الجائزان، و تعارض لديه الاحتمالان، و هو يتوقع في التمسك بأحدهما التعرض للنعيم المقيم، و يرقب في ملابسة الثاني استيجاب العذاب الأليم، فالعقل يقضي باختيار سبيل النجاة، و إيثار تجنب المهلكات.

ص: 16

فإذا كان السبيل المفضي إلى العلم بوجوب النظر اختلاج الخواطر في النفس، و تعارض الجائزات في الحدس، فمن ذهل عن هذه الخواطر، و غفل عن هذه الضمائر، فلا يكون عالما بوجوب النظر.

و يلزم الخصوم في مدارك العقول، عند الغفلة و الذهول، ما ألزمونا في مقتضى الشرع المنقول. و ما ألزمناهم من فرض الكلام عند عدم الخاطرين يناظر ادعاء النبوة مع عدم المعجزة، فلزمهم العكس و لم يلزمنا ما قالوه فإن المعجزة إذا ظهرت و تمكن العاقل من دركها، كانت بمثابة جريان الخاطرين على زعم الخصم؛ فإذا جريا، فإمكان النظر في اختيار أحدهما كإمكان النظر في المعجزة عند ظهورها.

ثم نقول: شرط الوجوب عندنا، ثبوت السمع الدال عليه، مع تمكن المكلف من الوصول إليه. فإذا ظهرت المعجزات، و دلت على صدق الرسل الدلالات، فقد تقرر الشرع و استمر السمع المنبى ء عن وجوب الواجبات و حظر المحظورات. و لا يتوقف وجوب الشي ء على علم المكلف به، و لكن الشرط تمكن المخاطب من تحصيل العلم به.

ص: 17

فإن قيل: ما الدال على وجوب النظر و الاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى، و استبان بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر، و ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.

العلم معرفة المعلوم على ما هو به وهذا أولى في روم تحديد العمل من ألفاظ مأثورة عن بعض أصحابنا في حد العلم.

منها قول بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو به.

ومنها قول شيخنا رحمه الله : العلم ما أوجب كون محله عالما.

ومنها قول طائفة : العلم ما يصح ممن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه.

فأما قول من قال: هو تبين المعلوم على ما هو به فمرغوب عنه، إذ التبين ينبئ عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة، إذ يقول من علم ما لم يكن عالماً به، قد تبينته.

وغرضنا من الحد ذكر ما يشتمل على العلم القديم الحادث.

ولا نرتضي أيضًا حد العمل بأنه الذي أوجب لمحله كونه عالما فإن الغرض من الحدود تبيين المقصود، وهذا فيه إجمال.

ص: 18

إذ قد يجري عروضه ومثله في كل معني يسأل المرء عن حده..

ولا يصح أيضًا تحديد العمل بما يصح من الموصوف به الإحكام، فإن العلم بالمستحيلات والقديم والموجودات الباقية لا يصح من الموصوف بها الإحكام.

وإنما يتدرج تحت ما قاله هذا القائل ضرب واحد من العلوم وهو العلم بالإتقان والإحكام.

وأما أوائل المعتزلة فقد قالوا في حد العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع توطين النفس، فأبطل عليهم حدهم باعتقاد المقلد ثبوت الصانع.

فإنه اعتقاد المعتقد على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد، ثم هو ليس بعلم.

فزاد المتأخرون فقالوا: هو اعتقاد الشيء على ما هو به، مع توطين النفس إلى المعتقد إذا وقع ضرورة أو نظرا.

وهذا يبطل بالعلم بأن لا شريك الله تعالى والعلم بالمستحيلات كاجتماع المتضادات ،ونحوها، فهذه ونحوها علوم.

وليست علوما بأشياء، إذ الشيء هو الموجود عندنا، وهو الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده عندهم، فقد شذت علوم عن الحد.

ص: 19

العلم ينقسم إلى القديم و الحادث. فالعلم القديم صفة الباري تعالى القائم بذاته، المتعلق بالمعلومات غير المتناهية، الموجب للرب سبحانه و تعالى حكم الإحاطة المتقدس عن كونه ضروريا أو كسبيا.

و العلم الحادث ينقسم إلى الضروري، و البديهي، و الكسبي. فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة، و البديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر و لا حاجة، و قد يسمى كل واحد من هذين القسمين باسم الثاني. و من حكم الضروري في مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه و التشكك فيه؛ و ذلك كالعلم بالمدركات، و علم المرء بنفسه، و العلم باستحالة اجتماع المتضادات و نحوها. و العلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة. ثم كل علم كسبي نظري، و هو الذي يتضمنه النظر الصحيح في الدليل.

هذا، ما استمرت به العادة، و في المقدور إحداث علم و إحداث القدرة عليه من غير تقديم نظر، و لكن العادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظري.

ص: 20

للعلوم أضداد تخصها، و أضداد تضادها و تضاد غيرها. فأما الأضداد الخاصة، فمنها الجهل، و هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به؛ و منها الشك، و هو الاسترابة في معتقدين فصاعدا من غير

ترجيح أحدهما على الثاني؛ و منها الظن، و هو كالشك في التردد، إلا أنه يترجح أحد المعتقدين في حكمه. و الأضداد العامة كالموت، و النوم، و الغفلة، و الغشية؛ فهذه المعاني تضاد العلوم، و تضاد الإرادة، و تضاد أضدادها.

العقل علوم ضرورية. و الدليل على أنه من العلوم الضرورية، استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم.

فإن قيل: المانع من كون العقل خاليا عن العلوم كونه مشروطا ثبوته بثبوت ضروب منها، كالإرادة المشروطة بالعلم بالمراد قلنا: غرضنا أن نتعرض للعقل المشروط في التكليف، إذ العاري منه لا يحيط علما بما يكلف.

ص: 21

فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف بما كلف، و لا يحيط بذلك إلا بعد حصول علوم بمعلومات هي أصول النظر، و لا يتقدم الوصول إلى العلم بالتكليف دونها، فقصدنا ضبط تلك العلوم التي نشترط تقديمها على ابتداء النظر، و سمينا عقلا؛ و تبيين الغرض من العقل يدرأ السؤال. و لسنا ننكر كون العقل من الألفاظ المشتركة المنقسمة إلى معان، و غرضنا منه ما ذكرناه.

و ليس العقل من العلوم النظرية، إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل؛ و ليس العقل جملة العلوم الضرورية، فإن الضرير و من لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه. فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية، و ليس كلها.

و سبيل تعيينه و التنصيص عليه أن يقال: كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه، و لا يشاركه فيه من ليس بعاقل، فهو العقل. و يخرج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز الجائزات و استحالة المستحيلات؛ كالعلم باستحالة اجتماع المتضادات، و العلم بأن المعلوم لا يخلو عن النفي أو الإثبات، و العلم بأن الموجود لا يخلو عن الحدوث أو القدم.

ص: 22

اعلموا أرشدكم الله أن الموحدين تواطئوا على عبارات في أغراضهم، ابتغاء منهم لجمع المعاني الكثيرة في العبارات الوجيزة.

فمما يستعملونه، وهو منطوق به لغة وشرعا العالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى وصفة ذاته.

ثم العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز وكل ذي حجم متحيز. والعرض هو المعنى القائم بالجوهر، كالألوان والطعوم والروائح، والحياة والموت، والعلوم والإرادات والقدر، القائمة بالجواهر.

ومما يطلقونه الأكوان وهي الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان.

والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف ؛ فإذا تألف جوهران كانا جسمها، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني.

ثم حدث الجواهر يبني على أصول:

منها: إثبات الأعراض.

ومنها: إثبات حدثها.

ص: 23

ومنها: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض.

ومنها: إثبات استحالة حوادث لا أول لها.

فإذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها الجواهر لا تسبق الحوادث، وما لا يسبق الحادث حادث.

فأما الأصل الأول، فقد أنكرته طوائف من الملحدة، وهو إثبات الأعراض. وزعموا أن لا موجود إلا الجواهر، والدليل على إثبات الأعراض أنا إذا رأينا جوهرًا ساكنا، ثم رأيناه متحركا مختصا بالجهة التي انتقل إليها، مفارقًا للتي انتقل عنها.

فعلى اضطرار نعلم أن اختصاصه بجهته من الممكنات وليس من الواجبات، إذ لا يستحيل تقدي بقاء الجوهر في الجهة الأولى.

والحكم الجائز ثبوته والجائز انتفاؤه، إذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتفاء المجوّز، افتقر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص بالثيوت، وذلك معلوم أيضا على البديهة.

فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضى من أن يكون نفس الجوهر، إذ لو كان كذلك لاختص بالجهة التي فرضنا الكلام فيها ما دامت نفسه، ولاستحال عليه الزوال عنها والانتقال إلى غيرها.

فثبت أن المقتضى زائد على الجوهر، ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدما ..

ص: 24

إذ لا فرق بين نفي المقتضى وبين تقدير مقتض منفي.

فإذا صح كون المقتضى ثابتاً زائداً على الجوهر، لم يخل من أن يكون مثلا له أو خلافًا، ويبطل أن يكون مثلا له فإن مثل الجوهر جوهر.

ولو اقتضى جوهر اختصاصًا لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بتلك الجهة، مع تقدير انتفاء الجوهر الذي قدر مقتضيا.

وليس الأمر كذلك ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصاصا أولى من الثاني.

فإذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهر، وتقرر أنه خلافه، لم يخل من أن يكون فاعلا مختارا، أو معنى موجبا.

فإن كان معنى موجبا، تعين قيامه بالجوهر المختص بجهته، إذ لو لم يكن له به اختصاص لما كان بإيجابه الحكم له أولى من إيجابه لغيره.

والذي وصفناه هو الغرض الذي ابتغيناه.

وإن قدّر مقدّر المخصص فاعلا، والكلام في جوهر مستمر الوجود، كان ذلك محالا؛ إذ الباقي لا يفعل.

ولا بد للفاعل من فعل فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض، وهو من أهم الأغراض في إثبات حدث العالم.

ص: 25

والأصل الثاني: إثبات حدث الأعراض، والغرض من ذلك يترتب على أصول.

منها : إيضاح استحالة عدم القديم.

ومنها: استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسها واستحالة انتقالها.

ومنها: الرد على القائلين بالكمون والظهور والأولى أن تطرد دلالة في حدث الأعراض.

ونورد هذه الأصول في معرض الأسئلة، ونثبت المقاصد منها في معرض الأجوبة، فنقول:

الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرأت عليه الحركة، ودل طروءها على حدوثها، وانتفاء السكون بطروئها يقضي بحدث السكون إذ لو ثبت قدمه لاستحال عدمه.

فإن قيل: بم تُنكرون على من يزعم أن الحركة كانت كامنة في الجوهر، ثم ظهرت وانكمن لظهورها السكون.

قلنا: لو كان كذلك لاجتمع الضدان في المحل الواحد. وكما نعلم استحالة كون الشيء متحركا ساكنا، فكذلك نعلم استحالة اجتماع الحركة والسكون.

ثم لو ظهرت الحركة والسكون مرَّة واستكنَّتْ أخرى، لكان ذلك اعتوار حكمين عليه، وذلك يتضمن ثبوت معنيين، يقتضى أحدهما كون الحركة بادية

ص: 26

ويقضى الآخر كونها مستكنة خافية، فإن الدال على إثبات الأعراض تناوب الأحكام وتعاقبها على الجواهر.

ثم يلزم لو قدرنا الظهور والكمون معنيين.

ظهورهما عند طهور أثرهما ، ككمونهما عند كمون أثرهما، ويتسلسل القول في ذلك ثم الحركة توجب كون محلها متحركا لعينها.

فلو جاز ثبوتها من غير أن توجب حكمها للزم تجويز ذلك أبدًا فيها، وذلك يقلب جنسها، ويحيل حقيقة نفسها.

فإن قيل: ما الدليل على استحالة عدم القديم؟ قلنا: الدليل عليه أن عدمه في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبًا، حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود الأزلي فيه.

وهذا معلوم بطلانه ببديهة العقل، فلو قدر في وقت مفروض عدم جائز، مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتض، كان ذلك محالا.

إذ الجائز يفتقر إلى مقتض، والعدم نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص.

ويستحيل أيضًا حمل العدم على طريان ضد.

ص: 27

فإن الطارئ ليس هو بمضادة القديم أولى من القديم يمنع ما قُدِّر ضدا له من الطروء.

ولا يجوز استناد عدم القديم إلى انتفاء شرط من شرائط استمرار وجود القديم.

إذ لو قدر لوجود القديم شرط لكان قديما مفتقرا عدمه لو قدر إلى مقتض، ثم يتسلسل القول.

فإن قيل : أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع انتقالها، فما الدليل على منع انتقالها؟

إذ للقائل أن يقول : الحركة الطارئة على جوهر منتقلة إليه من جوهر آخر. فالجواب أن الحركة حقيقتها الانتقال فينبغي أن تقتضي ما وُجدت انتقال جوهر بها، ولو انتقلت من جوهر إلى آخر للزم طريان حالة عليها لا تكون فيها انتقالا.

وذلك قلب الجنسها، وانقلاب الأجناس محال؛ ولو انتقل الانتقال لافتقر إلى انتقال.

ثم كذلك القول في الانتقال المنتقل إلى الانتقال، وذلك يفضي إلى ما لا يتناهى. فقد ثبت بمجموع ما ذكرناه حدث الأعراض والأصول المرتبطة به.

ص: 28

وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع أضداده، إن كان له أضداد، وإن كان له ضد واحد، لم يخل الجوهر عن أحد الضدين.

فإن قدر عرض لا ضدّ له، لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.

وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض.

والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى والأعراض تسمى الصورة. وجوز الصالحي(1) الخل عن جملة الأعراض ابتداء.

ومنع البصريون من المعتزلة العرو عن الأكوان، وجوزوا الخلو عن ما عداها.

وقال الكعبي ومتبعوه(2): يجوز الخلو عن الأكوان ويمتنع العروّ عن الألوان، وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع العرو عن الأعراض، بعد قبول الجواهر لها.

ص: 29

فيفرض الكلام مع الملحدة في الأكوان فإن القول فيها يستند إلى الضرورة.

فإننا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا نعقل غير متماسة ولا متباينة.

ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لم يزل فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع، وكذلك إذا طرأ

الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.

وغرضنا في روم إثبات حدث العالم يتضح بثبوت الأكوان فإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسبكنا بنكتتين:

إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها.

فنقول : كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضد فيه ثم الضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم.

فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون، إن كان يجوز تقدير الخلو من الألوان ابتداء، ونطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض.

ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى؛ أنه لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يفضي لحدثه.

ص: 30

فإذا جوز الخصم عروّ الجوهر عن الحوادث، مع قبوله لها صحة وجوازا، فلا يستقيم مع ذلك دلي على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث.

والأصل الرابع: يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول لها، والاعتناء بهذا الركن حتم، فإن إثبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة.

فأصل معظمهم أن العالم لم يزل على ما هو عليه. ولم تزل دورة للفلك قبل دورة إلى غير أول.

ثم لم تزل الحوادث في عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح، فكل ذلك مسبوق بمثله.

وكل ولد مسبوق بوالد وكل زرع مسبوق ببذر، وكل بيضة مسبوقة بدجاجة.

فنقول: موجب أصلكم يقضي بدخول حوادث لا نهاية لأعدادها، ولا غاية لآحادها، على التعاقب في الوجود، وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول، فإنا نفرض القول في الدورة التي نحن فيها.

ونقول: من أصل الملحدة، أنه انقضى قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لها.

وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن يتصرم بالواحد على إثر الواحد.

ص: 31

فإذا انصرمت الدورة التي قبل هذه الدورات أذن انقضاؤها وانتهاؤها بتناهيها، وهذا القدر كافٍ في غرضنا.

فإن قيل : مقام أهل الجنان مؤبد مسر مد، فإذا لم يبعد إثبات حوادث لا آخر لها، لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها.

قلنا: المستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى آحادا على التوالي، وليس في توقع الوجود في الاستقبال والمآل قضاء بوجود ما لا يتناهى، ويستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات الباري تعالى ما لا يحصره عدد ولا يحصيه أمد.

والذي يحقق ذلك أن حقيقة الحادث ما له أول، وإثبات الحوادث مع نفي الأولية تناقض، وليس من حقيقة الحادث أن يكون له آخر.

وضرب المحصلون مثالين في الوجهين فقالوا مثال إثبات حوادث لا أول لها.

قول القائل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارًا، ولا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك قبله درهما، فلا يتصور أن يعطى على حكم شطره دينارا ولا درهما.

و مثال ما ألزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك بعده درهما، ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارًا، فيتصور منه أن يجري على حكم الشرط.

ص: 32

فإذا ثبت بما ذكرناه الأعراض وحدوثها، واستحالة تعري الجواهر عنها،

واستنادها إلى أول .

فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها، وما لا يسبق الحوادث حادث على الاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار.

وهذه اللمع كافية في إثبات حدث الجواهر والأعراض، ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى العلم بالصانع، وبالله التوفيق.

إذا ثبت حدث العالم، وتبين أنه مفتتح الوجود، فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه، وكل وقت صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات.

ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات. فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم المجوز، قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع.

وذلك أرشدكم الله مستبين على الضرورة، ولا حاجة فيه إلى سبر العبر والتمسك بسبيل النظر.

ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى مخصص على الجملة، فلا يخلو ذلك المخصص من أن يكون موجبا لوقوع الحدوث بمثابة العلة الموجبة معلولها.

وإما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون، وإما أن يكون فاعلا مختارا.

ص: 33

وباطل أن يكون جاريًا مجرى العلل فإن العلة توجب معلوها على الاقتران فلو قدر المخصص علة لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة فيجب أن توجب وجود العالم أزل

وذلك يفضي إلى القول بقدم العالم، وقد أقمنا الأدلة على حدثه، وإن كانت حادثة افتقرت إلى مخصص، ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضي.

ومن زعم أن المخصص طبيعة ، فقد أحال فيما قال. فإن الطبيعة عند مثبتها توجب آثارها إذا ارتفعت الموانع.

فإن كانت الطبيعة قديمة، فلتقض بقدم العالم.

وإن كانت حادثة، فلتكن مفتقرة إلى مخصص، وهذا القدر كاف في الرد على هؤلاء، ولعلنا نرد على الطبائعيين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل.

فإن بطل أن يكون مخصص الحادث علة توجبه أو طبيعة توجده بنفسها لا على الاختيار فيتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيار،

تخصص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات.

وإذا أحاط العاقل بحدث العالم واستبان أن له صانعا، فيتعين عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول.

يحتوي أحدها على ذكر ما يجب الله تعالى من الصفات.

ص: 34

والثاني: يشتمل على ذكر ما يستحيل عليه.

والثالث: ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه، وتنصرم بذكر هذه الأصول قواعد العقائد إن شاء الله .

اعلم أن صفاته سبحانه؛ منها نفسية، و منها معنوية. و حقيقة صفة النفس، كل صفة إثبات لنفس، لازمة ما بقيت النفس، غير معللة بعلل قائمة بالموصوف.

و الصفات المعنوية: هي الأحكام الثابتة للموصوف بها، معللة بعلل قائمة بالموصوف.

و تبيين القسمين بالمثال أن كون الجوهر متحيزا هو: صفة إثبات لازمة للجوهر ما استمرت نفسه، و هي غير معللة بزائد على الجوهر، فكانت من صفات النفس؛ و كون العالم عالما، معلل بالعلم القائم بالعالم، فكانت هذه الصفة و ما يضاهيها في غرضنا من الصفات المعنوية.

و سبيلنا أن نتعرض في هذا المعتقد لإثبات العلم بالصفات النفسية الثابتة للباري تعالى، و نفتتحها بالنظر في ثبوت وجوده.

ص: 35

فإن قال قائل: قد دللتم فيما قدمتم على العلم بالصانع، فبم تنكرون على من يقدر الصانع عدما؟

قلنا: العدم عندنا نفي محض و ليس المعدوم على صفة من صفات الإثبات، و لا فرق بين صانع منفي، و بين تقدير الصانع منفيا من كل وجه؛ بل نفي الصانع و إن كان باطلا بالدليل القاطع، فالقول به متناقض في نفسه، و المصير إلى إثبات صانع منفي متناقض. و إنما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة، من حيث أثبتوا للمعدوم صفات الإثبات، و قضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس.

و الوجه المرضي أن لا يعد الوجود من الصفات، فإن الوجود نفس الذات، و ليس بمثابة التحيز للجوهر، فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر، و وجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد.

و الأئمة رضي اللّه عنهم متوسعون في عد الوجود من الصفات، و العلم به علم بالذات.

فإن قيل: ما الدليل على قدم الباري تعالى بعد ثبوت العلم بوجوده، و ما حقيقة القدم أولا؟

قلنا: ذهب بعض الأئمة إلى أن القديم هو الذي لا أول لوجوده.

ص: 36

و قال شيخنا رحمة اللّه عليه: كل موجود استمر وجوده و تقادم زمنا متطاولا، فإنه يسمى قديما في إطلاق اللسان، قال اللّه تعالى: حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [سورة يس: 39].

و غرضنا نصيب الدليل على أن وجود القديم غير مفتتح، و الدليل عليه أنه لو كان حادثا لا فتقر إلى محدث، و كذلك القول في محدثه، و ينساق ذلك إلى إثبات حوادث لا أول لها، و قد سبق إيضاح بطلان ذلك.

فإن قيل: في إثبات موجود لا أول له إثبات أوقات متعاقبة لا نهاية لها، إذ لا يعقل استمرار وجود إلا في أوقات، و ذلك يؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها؛ قلنا: هذا زلل ممن ظنه، فإن الأوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجودا، و كل موجود أضيف إلى مقارنة موجود به فهو وقته، و المستمر في العادات التعبير بالأوقات عن حركات الفلك، و تعاقب الجديدين.

فإذا تبين ذلك في معنى الوقت، فليس من شرط وجود الشي ء أن يقارنه موجود آخر، إذا لم بتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية، و لو افتقر كل موجود إلى وقت، و قدرت الأوقات موجودة، لافتقرت إلى أوقات،

ص: 37

و ذلك يجر إلى جهالات لا ينتحلها عاقل، و الباري سبحانه قبل حدوث الحوادث منفرد بوجوده و صفاته، لا يقارنه حادث.

الباري سبحانه و تعالى قائم بنفسه، متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان يقله. و اختلفت عبارات الأئمة رحمهم اللّه تعالى، في معنى القائم بالنفس؛ فمنهم من قال: هو الموجود المستغني عن المحل، و الجوهر على ذلك قائم بنفسه؛ و قال الأستاذ الإمام أبو إسحاق رحمه اللّه (1): القائم بالنفس هو الموجود المستغني عن المحل و المخصص؛ و ذلك يختص عنده بالباري تعالى، إذ الجوهر، و إن لم يفتقر إلى محل يحله، فقد افتقر وجوده ابتداء إلى مخصص قادر.

و الغرض المعنيّ من هذا الفصل، هو إقامة الدليل على تقدس الرب تبارك و تعالى عن الحاجة إلى محل.

ص: 38

و الدليل عليه أنه لو حل محلا، و افتقر وجوده إليه، لكان المحل قديما و لكان هو صفة له، إذ كل محل موصوف بما قام به، و الصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التي توجبها المعاني.

و سنبين وجوب اتصاف الباري بكونه حيا عالما قادرا.

من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث، فالرب تعالى لا يشبه شيئا من الحوادث، و لا يشبهه شي ء منها.

و لا بد في صدر هذا الفصل من التنبيه على حقيقة المثلين و الخلافين. فالمثلان كل موجودين سدّ أحدهما مسدّ الآخر، و ربما قيل في أحدهما: هما الموجودان اللذان يستويان فيما يجب و يجوز و يستحيل، و الأولى العبارة الأولى. و المختلفان كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني.

ص: 39

و ذهب ابن الجبائي (1) و متأخرو المعتزلة إلى أن المثلين هما الشيئان المشتركان في أخص الصفات. ثم قالوا: الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات غير المعللة؛

و على هذا المذهب بنوا كثيرا من الأهواء، و هو باطل. فإن الأخص لو أوجب الاشتراك فيه الاشتراك في سائر الصفات النفسية، لامتنع مشاركة الشي ء خلافه في صفات العموم، إذ هما غير مشتركين في الأخص، فإذا فقدت العلة لزم انتفاء المعلول. و قد علمنا أن السواد المخالف للحركة بالأخص مشارك لها في الحدث و الوجود و العرضية و غيرها، فيبطل تعليل التماثل في الصفات بالاشتراك في الأخص. و مما يبطل ذلك، أن الشي ء عندهم يماثل مثله بما يخالف به خلافه. ثم العلم مخالف للقدرة في كونه علما على الضرورة، و منكر ذلك جاحد لها، و ذلك يبطل المصير إلى أن المخالفة و المماثلة تقعان بالأخص.

فالوجه بعد بطلان اعتبار الأخص تعليلا به، أن نقول: لابد من رعاية جمع صفات النفس في تبيين المماثلة،

ص: 40

و قد بطل التعليل بشي ء منها، فلا وجه إلا ذكر جميعها. و قد نقضت المعتزلة أصلها، حيث أثبتوا للباري سبحانه و تعالى إرادة حادثة، يستحيل عليها القيام بالمحال، و قضوا بأنها مثل لإرادتنا القائمة بالمحل، و هذا اعتراف بالاشتراك في الأخص من غير وجوب الاشتراك في سائر الصفات.

فإن قيل: هل يجوز أن يستبد أحد المثلين بحكم عن مماثله؟ أم هل يجوز أن يشارك أحد الخلافين في حكم ما يخالفه؟ قلنا: هذا السؤال يشتمل على مسألتين.

فأما الأولى، فالجواب عنها أن الشي ء لا يستبد بصفة نفس عن مثله، و يجوز أن ينفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على مماثله.

و بيان ذلك بالمثال أن الجواهر متماثلة لاستوائها في صفات الأنفس، إذ لا يستبدّ جوهر عن جوهر بالتميز و قبول الأعراض، إلى غير ذلك من صفات الأنفس، و قد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض يجوز أمثالها في سائر الجواهر. فخرج من ذلك أن اختصاص الشي ء ببعض الصفات الجائزة على

ص: 41

مماثله لا يقدح في مماثلته له، فإن الشي ء يماثل ما يماثله لنفسه، فيراعى في حكم المماثلة صفات الأنفس. فالطواري الجائزة لا تحيل صفات الأنفس.

و أما المسألة الثانية التي تضمنها السؤال، فالوجه فيها أن لا يمتنع مشاركة الشي ء لما يخالفه في بعض صفات العموم؛ فالسواد و إن خالف البياض فإنه يشاركه في الوجود، و كونهما عرضين لونين، إلى غير ذلك.

و غرضنا من التعرض لهذه المسألة الرد على طوائف من الباطنية «1»، حيث قالوا: لا يثبت للباري، تعالى عن قولهم، صفة من صفات الإثبات. و زعموا أنهم لو وصفوا القديم بكونه موجودا ذاتا، لكان ذلك تشبيها منهم له بالحوادث، إذ هي ذوات موجودات. و سلكوا مسلك النفي فيما يسألون عنه من صفات الإثبات. فإذا قيل لهم الصانع موجود، أبوا ذلك، و قالوا: إنه ليس بمعدوم.

و هذا الذي قالوه لا تحقيق له. فإنا نقول: باضطراد نعلم أنه ليس بين الانتفاء و الثبوت درجة؛ و هؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت عليهم الدلائل في إثبات العلم به، و إن أثبتوه لزمهم من إثباته ما حاذروه، إذا الحوادث ثابتة تتضمن إثباته. فإن زعموا أن الصانع ثابت و لكن لا نسميه ثابتا، لم يغنهم ذلك؛

ص: 42

فإن التماثل و الاختلاف يتعلقان بما يثبت عقلا، دون ما يطلق في اللغات و التسميات ثم يلزمهم أن يصفوا الرب تعالى بالوجود، و يمتنعوا من وصف الحوادث به، ففي ذلك حصول غرضهم؛ فبطل ما قالوه من كل وجه.

فإن قيل: فهل تطلقون القول بأن اللّه تعالى يماثل الحوادث في الوجود، أم تأبون ذلك؟ قلنا:

هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه؛ فإن القائل إذا قال الرب تعالى يماثل الحوادث، فقد وصف ذاته بالمماثلة، و إنما يشارك القديم الحادث في حكم واحد، فلا وجه لإطلاق التشبيه و التمثيل عموما، ثم رده إلى خصوص، بل الوجه أن يقال: حقيقة الوجود تثبت على وجه واحد شاهدا و غائبا، فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه.

فإن قيل: أ لستم تطلقون كونه مخالفا لخلقه، و إن كان مشاركا للحوادث في الوجود؟ قلنا:

المخالفة بين الخلافين لا تجري مجرى المماثلة؛ فإن المماثلة من حقيقتها تساوي المثلين الموصوفين بها في جميع صفات النفس، و المخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات؛ إذ لا تتحقق المخالفة إلا بين موجودين، فمن ضرورة إطلاق المخالفة التعرض لاشتراك المختلفين في الوجود.

ص: 43

فلما اقتضت المماثلة تعميم الاشتراك في صفات النفس لم نطلقها، و الاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات.

فإن قال قائل: قد ذكرتم أنه لا يمتنع اشتراك القديم و الحادث في بعض صفات الإثبات، ففصّلوا ما يختص بالحوادث من الصفات، و هي تستحيل في حكم الإله. قلنا: نذكر أولا ما يختص الجواهر به. فمما تختص الجواهر به التحيز، و مذهب أهل الحق قاطبة أن اللّه سبحانه و تعالى يتعالى عن التحيز و التخصص بالجهات.

و ذهبت الكرّامية «1» و بعض الحشوية «2» إلى أن الباري، تعالى عن قولهم، متحيز مختص بجهة فوق، تعالى اللّه عن قولهم. و من الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، و كل ما حازى الأجسام لم يخل من أن يكون مساويا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحازيها منه بعضه، و كل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح.

ص: 44

ثم ما يحازي الأجرام يجوز أن يماسها، و ما جاز عليه مماسة الأجسام و مباينتها كان حادثا، إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبولها للمماسة و المباينة على ما سبق. فإن طردوا دليل حدث الجواهر، لزم القضاء بحدث ما أثبتوا متحيزا؛ و إن نقضوا الدليل فيما ألزموه، انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر.

فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [سورة طه: 5]، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، منها قوله تعالى: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ [سورة الحديد: 4]، و قوله تعالى: أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ [سورة الرعد: 33]. فنسائلهم عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنى بالإحاطة و العلم، لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر و الغلبة، و ذلك شائع في اللغة، إذ العرب تقول استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك و استعلى على الرقاب. و فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية، فنص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه.

فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سبق مكافحة و محاولة، قلنا: هذا باطل، إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر.

ص: 45

ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب و اعوجاج سابق، و التزام ذلك كفر. و لا يبعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش، و هذا تأويل سفيان الثّوري رحمه اللّه و استشهد عليه بقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ [سورة فصلت: 11]، معناه قصد إليها.

فإن قيل: هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير تعرض للتأويل، مصيرا إلى أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا اللّه، قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللسان، و هو الاستقرار، فهو التزام للتجسيم؛ و إن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم، و إن قطع باستحالة الاستقرار، فقد زال الظاهر، و الذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له، و إذا أزيل الظاهر قطعا فلا بد بعده في حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقر في موجب الشرع. و الإعراض عن التأويل حذرا من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس و الإيهام، و استزلال العوام، و تطريق الشبهات إلى أصول الدين، و تعريض بعض كتاب اللّه تعالى لرجم الظنون. و المعنيّ بقوله تعالى: وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران: 7] الآية.

مراجعة منكري البعث لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في استعجال الساعة، و السؤال عن منتهاها و موقعها و مرساها.

ص: 46

و المراد بقوله تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [سورة آل عمران: 7]، أي و ما يعلم مآله إلا اللّه، و يشهد لذلك قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ [سورة الأعراف: 53]، و التأويل فيها يحمل على الساعة في اتفاق الجماعة.

صرحت طوائف من الكرّامية بتسمية الرب تعالى عن قولهم جسما، و سبيل مفاتحتهم بالكلام أن نقول: الجسم هو المؤلف، في حقيقة اللغة، و لذلك يقال في شخص فضل شخصا بالعبالة و كثرة تآلف الأجزاء إنه أجسم منه و إنه جسيم، و لا وجه لحمل المبالغة إلا على تآلف الأجزاء. فإذا أنبأتنا المبالغة المأخوذة من الجسم على زيادة التأليف، فاسم الجسم يجب أن يدل على أصل التأليف؛ إذ الأعلم لمّا دل على مزية في العلم، دل العالم على أصله.

ثم نقول: إن سميتم الباري تعالى جسما و أثبتم له حقائق الأجسام، فقد تعرضتم لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر، فإن مبناها على قبولها للتأليف و المماسة و المباينة؛ و إما أن تطردوها و تقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع.

ص: 47

و كلاهما خروج عن الدين، و انسلال عن ربقة المسلمين.

و من زعم منهم أنه لا يثبت للباري تعالى أحكام الأجسام، و إنما المعنى بتسميته جسما الدلالة على وجوده؛ فإن قالوا ذلك قيل لهم: لم تحكمتم بتسمية ربكم باسم ينبئ عما يستحيل في صفته، من غير أن يرد به شرع أو يستقر فيه سمع، و ما الفصل بينكم و بين من يسميه جسدا، ثم يحمل الجسد على الوجود؟ فإن قيل: إذا لم يمتنع تسمية الإله نفسا، كما دل عليه قوله تعالى: تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ [سورة المائدة: 116]، فلا يمتنع أيضا تسميته جسما؛ قلنا: لا يسوغ القياس في إثبات أسماء الرب سبحانه و تعالى، إذ لو ساغ ذلك لساغ مثله في الجسد. على أن النفس يراد بها الوجود؛ و لذلك يحسن قول القائل: نفس العرض و العرض نفسه، و لا يصح أن يقال: جسم العرض، ثم الأصل اتباع الشرع.

مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض و صحة الاتصاف بالحوادث، و الرب سبحانه و تعالى يتقدس عن قبول الحوادث. و ذهبت الكرّامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب تعالى عن قولهم؛ ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث، و صار إلى جهالة لم يسبقوا إليها،

ص: 48

فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه و تعالى، و هو غير قائل به، و إنما هو قائل بالقائلية.

و حقيقة أصلهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد، و لذلك و صفوه بكونه خالقا في الأزل، و لم يتحاشوا من قيام الحوادث به، و تنكبوا عن إثبات وصف جديد له ذكرا و قولا.

و الدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها، لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعرّيها عن الأعراض، و ما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، و ينساق ذلك إلى الحكم بحدث الصانع.

و لا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، و إثباتهم أحكاما متجددة لذات الباري تعالى من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال على زعمهم. و يصدهم أيضا عن طرد دليلهم في هذه المسألة، أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.

و نقول للكرّامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الباري به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائبا من غير أن يتصف بحكمه، لجاز شاهدا قيام أقوال و علوم و إرادات بمحال من غير أن تتصف المحال بأحكام موجبة عن المعاني،

ص: 49

و ذلك يخلط الحقائق و يجر إلى جهالات. ثم نقول لهم: إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته، فما المانع من تجويز قيام ألوان حادثة بذاته على التعاقب، و كذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به سبحانه من الحوادث، و مما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادثة و علم حادث بذاته، على حسب أصلهم في القول و الإرادة الحادثتين، و لا يجدون بين ما جوزوه و امتنعوا منه فصلا.

و نقول أيضا: إذا وصفتم الرب تعالى بكونه متحيزا، و كل متحيز حجم و جرم، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الألوان، فما المانع من تجويز قيام الألوان بذات الرب. و لا محيص لهم عن شي ء مما ألزموه.

الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو المتحيز، و قد أوضحنا الدليل على استحالة كون الباري تعالى متحيزا.

ص: 50

و قد يحد الجوهر بالقابل للأعراض، و قد تبين استحالة قبول الباري سبحانه و تعالى للحوادث. و من وصف الباري تعالى بكونه جوهرا، قسم الكلام عليه، و قيل له: إن أردت بتسميته جوهرا اتصافه بخصائص الجواهر، فقد سبقت الأدلة على استحالة ذلك عليه. و إن أردت التسمية من غير وصفه بحقيقته و خاصيته، فالتسميتان تتلقى من السمع؛ إذ العقول لا تدل عليها، و ليس يشهد لهذه التسمية دلالة سمعية، و لا يسوغ في شي ء من الملل التحكم بتسمية الباري تلقينا.

و ذهبت النصارى إلى أن الباري، سبحانه و تعالى عن قولهم، جوهر، و أنه ثالث ثلاثة، و عنوا بكونه جوهرا أنه أصل للأقانيم. و الأقانيم عندهم ثلاثة: الوجود، و الحياة، و العلم. ثم يعبرون عن الوجود بالأب، و عن العلم بالكلمة، و قد يسمونه ابنا، و يعبرون عن الحياة بروح القدس. و لا يعنون بالكلمة الكلام، فإن الكلام مخلوق عندهم.

ثم هذه الأقانيم هي الجوهر عندهم بلا مزيد، و الجوهر واحد و الأقانيم ثلاثة، و ليست الأقانيم عندهم موجودات بأنفسها، بل هي للجوهر في حكم الأحوال عند مثبتيها من الإسلاميين. و الحال مثل التحيز للجوهر، و هو حال زائدة على وجود الجوهر.

ص: 51

و لا تتصف الحال بالعدم و لا بالوجود، و لكنها صفة وجود، و الأقانيم حالة محل الأحوال عند النصارى.

ثم زعموا أن الكلمة اتحدت بالمسيح، و تدرعت بالناسوت منه، و اختلفت مذاهبهم في تدرع اللاهوت بالناسوت؛ فزعم بعضهم أن المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح، كما يحل العرض محله؛ و ذهبت الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسيح، و خالطته مخالطة الخمر اللبن.

فهذه أصول مذاهبهم، فنقول لهم: لا معنى لحصركم الأقانيم فيما ذكرتموه، و بم تنكرون على من يرغم أن الأقانيم أربعة، منها القدرة، فليس إخراج القدرة من الأقانيم أولى من إخراج العلم. و كذلك إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم، فلا يمتنع عدّ البقاء أقنوما، و يلزمون السمع و البصر على نحو ما تقدم.

و نقول لهم: إذا زعمتم أن الكلمة تتدرع بالمسيح، و فسرتموه بالحلول، قيل لكم: العلم المسمى كلمة، هل يفارق الجوهر أم لا، فإن زعموا أنه يفارقه، لزمهم فيه أن يقولوا: لم يكن للجوهر أقنوم العلم لما كان العلم متدرعا بالمسيح، و هذا مما يأبونه.

ص: 52

فإن زعموا أن أقنوم العلم لم يفارق الجوهر، استحال مع ذلك حلوله في جسد المسيح عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر الأول، فإنه يمتنع حلول عرض في جسم مع بقاء ذلك العرض في جسم آخر؛ فإذا امتنع ذلك في العرض، فلأن يمتنع ذلك في الخاصية التي تتنزل منزلة صفات النفس أولى. و لو جاز أن تتحد الكلمة بالمسيح، لجاز أن يتحد الجوهر بالناسوت، و لا فصل في ذلك، و قد منعوا اتحاد الجوهر بالناسوت.

و يقال لهم: إذا اتحدت الكلمة بالمسيح، فهلا اتحد به روح القدس، و هو أقنوم الحياة، فإن من حكم العلم أن لا يفارق الحياة؟ و كل ذلك يوضح خبط النصارى.

و الرد على الروم في الاختلاط بمثابة الرد على أصحاب الحلول؛ و يخصصون بأن الاختلاط إنما يتصف به الأجرام و الأجسام، فكيف وجهه في الأقنوم الذي هو خاصية!

و مما يصعب موقعه عليهم أن نقول: بم تنكرون على من يزعم أن الكلمة اتحدت بموسى صلوات اللّه عليه، و لذلك كان يقلب العصا ثعبانا مبينا، و يفلق البحر أفلاقا، كالأطواد، إلى غير ذلك من آياته عليه السلام؟

و الذي انتحلوا فاسد معتقدهم من أجله، ما ظهر على يد عيسى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من إبراء الأكمه و الأبرص و إحياء الموتى بإذن اللّه. فإذا عورضوا

ص: 53

بآيات غيره من الأنبياء عليهم السلام، اضطربت مذاهبهم، و لم يرجعوا إلى محصول، إذ أصلهم أن الاتحاد لم يقع إلا بالمسيح عليه السلام.

ثم مذهبهم أن الأقانيم آلهة، و النصارى مع اختلاف فرقها مجتمعون على التثليث؛ فنقول لهم: كل أقنوم لا يتصف عندكم بالوجود على حياله، فكيف يتصف بالإلهية ما لا يتصف بالوجود؟

و سنقيم واضح الأدلة على أن الإله يجب أن يكون حيا عالما قادرا، فلو كان أقنوم العلم إلها لوجب أن يكون حيا قادرا. ثم يقال لهم: هلا جعلتم الآلهة أربعة: الجوهر، و الوجود، و الحياة، و العلم؟ لو لا الركون إلى محض التحكم في الدين!.

ثم أطبقت النصارى على أن المسيح إله، و أطبقوا على أنه ابن، و اتفقوا على أنه لاهوت و ناسوت، و هذه مناقضات؛ فإن إطلاق اسم الإله يمحض حكم الإلهية، و ليس المسيح إلها محضا.

ثم أطبقوا على أن المسيح صلب، و لما روجعوا قالوا: المصلوب الناسوت، و الناسوت المحض ليس هو المسيح. و نعتضد الرد عليهم بإثبات الوحدانية، و فيما قلناه أكمل مقنع.

ص: 54

الباري سبحانه و تعالى واحد، و الواحد في اصطلاح الأصوليين الشي ء الذي لا ينقسم، و لو قيل الواحد هو الشي ء لوقع الاكتفاء بذلك. و الرب سبحانه و تعالى موجود فرد، متقدس عن قبول التبعيض و الانقسام. و قد يراد بتسميته واحدا أنه لا مثل له و لا نظير. و يترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية. إيضاح الدليل على أن الإله ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلك، تعالى اللّه عنه و تقدس، لكان كل بعض قائما بنفسه عالما حيا قادرا، و ذلك تصريح بإثبات إلهين.

و الغرض من ذلك يبتنى على أن حكم العلم يختص بما قام به، و كذلك القول في جملة المعاني الموجبة أحكامها لما قامت به. و لو قدر بعضين، و حكم بقيام العلم و القدرة و الحياة بأحدهما، فهو الإله، و الزائد عليه قديم على هذا التقدير غير متصف بأوصاف الألوهية، و ذلك ما نوضح بطلانه في آخر هذا الباب. فإذا، اتضح المراد من حقيقة الوحدانية على الجملة.

فالمقصود من عقد هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد و يستحيل تقدير إلهين.

ص: 55

فالمقصود من عقد هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد و يستحيل تقدير إلهين.

و الدليل عليه، أنّا لو قدرنا إلهين، و فرضنا الكلام في جسم و قدرنا من أحدهما إرادة تحريكه و من الثاني إرادة تسكينه، فتتصدى لنا وجوه كلها مستحيلة. و ذلك أنّا لو فرضنا نفوذ إرادتيهما و وقع مراديهما، لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة و السكون في المحل الواحد، و الدلالة منصوبة على اتحاد الوقت و المحل. و يستحيل أيضا أن لا تنفذ إرادتيهما، فإن ذلك يؤدي إلى خلو المحل القابل للحركة و السكون عنهما، ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد. و يستحيل أيضا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني، إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته، و سندل على استحالة ثبوت قديم عاجز.

فإن قيل: رتبتم هذه الدلالة على اختلاف إرادتي القديمين، فبم تنكرون على من يعتقد قديمين يريد كل واحد منهما ما يريده الآخر؟ قلنا هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلاف كما قررناه، و هي مطردة أيضا على تقدير الاتفاق؛ فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع إرادة الثاني تسكينه ممكنة غير مستحيلة، و كل ما دل وقوعه على العجز و الاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله.

و الدليل عليه أن من اعتقد جواز قيام الحوادث بالقديم، ملتزما ما يفضي إلى الحكم بحدثه، نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادث به وقوعا و تحققا.

ص: 56

و الجاري من أحد المحدثين في تنفيذ إرادته المتصدي لأن يمنع عرضة للنقص، كالمصدود عما يريده حقا بتسوية بين من يجوز ضده و بين من اتفق رده.

فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن اختلاف القديمين في الإرادة غير جائز و لا واقع؟ قلنا:

لو قدرنا انفراد أحدهما لما امتنع في قضية العقل إرادته تحريك الجسم في الوقت المفروض، و لو قدرنا انفراد الثاني لم تمتنع إرادته تسكينه. و لا توجب ذات لا اختصاص لها بأخرى تغيير أحكام صفاتهما؛ فليجز من كل واحد منهما عند تقدير الاجتماع، ما يجوز عند تقدير الانفراد.

و قال بعض الحذاق: غايتنا في دلالة التمانع، امتناع وقوع مرادين؛ و إثبات قديمين على قضية هذا السؤال يفضي إلى منع، ما يجوز لكل قديم لو قدرنا انفراده، و ذلك أحق بالدلالة على التعجيز و التنقيص.

و لا تستمر هذه الدلالة على أصول المعتزلة، مع مصيرهم إلى أنه يقع من العباد ما لا يريده الرب، تعالى عن قولهم، و لا يتضمن ذلك عندهم الحكم بقصوره. فإن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق إلى ما يريده، قيل: مراده عندكم أن يؤمن العباد على الاختيار إيمانا مثابا عليه، و لا يريد منهم إيمانا و هم إليه ملجئون و عليه مكرهون؛ فالذي يريده لا يقدر على إيقاعه، و الذي يقدر عليه لا يريده.

ص: 57

قيل مراده عندكم أن يؤمن العباد على الاختيار إيمانا مثابا عليه، ولا يريد إيمانا وهم إليه ملجئون وعليه مكرهون؛ فالذي يريده لا يقدر على إيقاعه، والذي يقدر عليه لا يريده.

و قد أضرب شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع لما ذكرناه، و هي المنصوصة في نص قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [سورة الأنبياء: 22].

فإن قيل: قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى استحالة ثبوت قديم عاجز، و أنتم بالدليل على ذلك مطالبون؛ قلنا: لو قدرنا قديما عاجزا، لكان عاجزا بعجز قديم قائم به، و العقل يقضي باستحالة العجز القديم، لأن من حكم العجز أن يمتنع به إيقاع الفعل الممكن في نفسه. و لو أثبتنا عجزا قديما، لجرّنا ذلك إلى الحكم بإمكان الفعل أزلا، ثم القضاء بأن العجز مانع منه، و باضطرار نعلم استحالة الفعل أزلا، و هذا بمثابة قطعنا باستحالة تقدير حركة قديمة؛ إذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة بكون في مكان، ثم تكون الحركة انتقالا منه.

فإن قيل: ما ذكرتموه ينعكس عليكم في إثبات القدرة القديمة؛ إذ القدرة القديمة تقتضي تمكنا من الفعل، فالتزموا من إثبات القدرة الأزلية الحكم بإمكان فعل أزلي؛

ص: 58

قلنا: ليس من حكم القدرة التمكن بها ناجزا، إذ لو قدرنا شاهدا قدرة باقية، و اعتقدنا ذلك مثلا، فلا يمتنع تقدمها على المقدور، و لا يمتنع منع القادر عن مقدوره مع استمرار قدرته؛ فوضح بذلك أنا لا نشترط مقارنة إمكان وقوع المقدور للقدرة، و يستحيل من كل وجه التمكن من الفعل مع العجز عنه.

فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن مقدورات القديم متناهية، و الكلام في إثبات الوحدانية يتشبث بنفي النهاية عن مقدورات الإله؟ قلنا: إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم واحد، فالجواب أن المقدورات لو تناهت مع أن العقل يقضي بجواز وقوع أمثال ما وقع، و الجائز وقوعه لا يقع بنفسه من غير مقتض، و في قصر القدرة على ما يتناهى إخراج أمثاله عن إمكان الوقوع، إذ لا يقع حادث إلا بالقدرة، و مساق ذلك يجر إلى جمع الاستحالة و الإمكان فيما علم فيه الإمكان.

و إن فرض السائل السؤال عن قديمين، فزعم أن أحدهما يقدر على قبيل من المقدورات، و الثاني يقدر على قبيل آخر، و هذا من أغمض ما يسأل عنه؛ فنقول: نحن نصور جسما و نتعرض لتقسيم الدليل لتحريكه و تسكينه.

ص: 59

فإن زعم السائل أنهما جميعا خارجان عن مقدوريهما، كان محالا مؤديا إلى خلو الجسم عن الحركة و السكون؛ و إن قدر السكون مقدورا لأحدهما، و الحركة مقدورة للثاني، فمآل هذا التقدير التمانع كما قررناه.

فإن قيل: الحركة و السكون و قبيل الأكوان مقدور أحدهما و ليس مقدورا للثاني، فنفرض الدليل في الألوان. فإن عورضنا فيها تعديناها إلى قبيل آخر من الأعراض، و لا نزال كذلك حتى ينساق الدليل إلى أحد أمرين؛ إما أن يشتركا في الاقتدار على قبيل من الأعراض، و يترتب عليه التمانع، إذ كل قبيل من الأعراض يشتمل على المتضادات. و إن عورضنا فرضنا الدليل في المثلين من كل قبيل ليستقر فيه الدليل، فإن المثلين يتضادان، كما سنذكر في درج الكلام إن شاء اللّه عزّ و جلّ؛ فهذا أحد مآلي الممانعة التي قدرناها.

و لو قال السائل: إن أحد القديمين ينفرد بالاقتدار على خلق جميع أجناس الأعراض؛ قيل:

هل يتصف الثاني بالاقتدار على خلق الجواهر أم لا؟

ص: 60

فإن قال السائل: إنه لا يقتدر عليه، فقد أخرجه عن كونه قادرا أصلا، و إثبات قديم غير قادر على مقدور و لا عالم بمعلوم و لا حي بحياة تحكم بادعاء ما لا دليل عليه. و ليس غرضنا في هذا المعتقد الدليل على نفيه، و مقصودنا التعرض لنفي قديمين يقدر لكل واحد منهما حكم الإلهية.

على أن القديم واجب وجوده، إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن، إذ الممكن لا يقع بنفسه؛ و في العلم البديهي بجواز وقوع الممكنات ما يقتضي القطع بوجوب وجود القديم، و في الحكم بجوازه انقلاب الواجب جائزا. فلو أثبتنا قديما غير مؤثر، لكان لا يجب وجوده، إذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز من الأفعال. فإذا كان جائزا امتنع كونه قديما إذ القديم يجب وجوده، و الجائز يفتقر وقوعه إلى مقتض، و الحكم بالجواز و القدم متناقض.

و إن قال السائل: خلق الجواهر مقدور للذي لم نصفه بالاقتدار على الأعراض؛ فنقول:

الجوهر الفرد العري عن الأعراض غير ممكن، و لا يتعلق الاقتدار إلا بممكن، و حق المقتدر على الاختراع أن يتمكن من إيقاع مقدوره؛ و هذا القدر كاف فافهمه.

ص: 61

و هذه جمل كافية في إثبات العلم بالصفات الواجبة النفسية، و قد ضمّنّاها و أدرجنا فيها ما يستحيل على الباري تعالى، حيث نفينا عنه خصائص الجواهر و الأعراض، و نصبنا الأدلة على تقدسه عن أحكام الأجسام. و ما ذكرناه يغني عن التعرض لكثير مما يرسمه المتكلمون فيما يستحيل على الباري تعالى.

و إذا سئل العاقل عما يستحيل على ربه، فالعبارة الوجيزة في الجواب أن يقول: يستحيل عليه كل ما يدل على حدثه؛ و يندرج تحت ذلك استحالة تميزه، و قبوله للحوادث، و افتقاره إلى محل يحله.

و كل ما ذكرناه أحد قسمي الصفات الواجبة، و هي النفسية منها، فأما المعنوية فها نحن نبتديها.

اعلموا أرشدكم اللّه تعالى أن الكلام في هذا الباب يتشعب، و هو عمدة أهل التوحيد. و غرضنا على مقدار قصدنا ضبط ركنين: أحدهما إثبات العلم بأحكام الصفات، و الثاني إثبات العلم بالصفات الموجبة لأحكامها.

فأما الأحكام، فمما نصدر الباب به أن نوضح كون صانع العالم قادرا عالما،

ص: 62

و لا حاجة بنا بعد سبق المقدمات التي ذكرناها إلى نظر و اعتبار في القطع بكون الصانع عالما قادرا. فإذا تقرر أن الباري تعالى صانع العالم، و استبان للعاقل لطائف الصنع، و أحاط بما تتصف به السموات و الأرض و ما بينهما من الاتساق و الانتظام و الإتقان و الإحكام، فيضطر إلى العلم بأنها لم تحدث إلا من عالم بها قادر عليها، و لا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع من الجهلة و الموتى و الجمادات و العجزة.

و كذلك يعلم كل عاقل على البديهة، أن الفعل الرصين المحكم المتين يستحيل صدوره من الجاهل به. و من جوّز، و قد لاحت له سطور منظومة و خطوط متسقة مرقومة، صدورها من جاهل بالخط كان عن المعقول خارجا، و في تيه الجهل والجا.

و قد حاول بعض المتكلمين سبر النظر و طرق العبر في ذلك، و مسلكهم ما نومئ إليه. و ذلك أنهم قالوا: ألفينا الأفعال تمتنع على بعض الموجودات و لا تمتنع على بعضها. ثم إذا نظرنا في الموانع جرّنا السّبر و التقسيم إلى أن الذي لا يمتنع عليه الفعل القادر العالم، و مآل ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل: لا يمتنع الفعل على موجود، لكان الوجه في الرد عليه نسبته إلى جحد الضرورة.

ص: 63

فإذا اضطرنا إلى ذلك انتهاء، كان الأحرى أن نتمسك به ابتداء.

فإن قيل: قد أطلق العقلاء القول بدلالة المحكم على علم المحكم، و الذي ذكرتموه خروج على قولهم؛ قلنا: المرضي عندنا في ذلك أن الحادث يدل على القدرة أو على كون القادر قادرا، و المحكم يدل على كون المحكم عالما؛ و لكن يدرك كون ما ذكرناه دليلا ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة و نظر يفضي إذا صح إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل، فاعلم ذلك.

فإذا اتضح كون الباري سبحانه عالما قادرا، فباضطرار تعلم كونه حيا. و لو نظر العاقل بدءا في الفعل و اعتقد أن له صانعا، فيضطر منه إلى العلم بكون صانعه حيا، إذا درأ عن معتقداته وساوس الطبائعيين، كما سبقت الإشارة إليها. فهذا القدر كاف في هذا المعتقد.

صانع العالم مريد على الحقيقة، و ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الباري تعالى لا يتصف بكونه مريدا على الحقيقة؛

ص: 64

و إن وصف بذلك شرعا في أفعاله، فالمراد بكونه مريدا لها أنه خالقها و منشئها. و إذا وصف بكونه مريدا لبعض أفعال، فالمراد بوصفه أنه أمر بها. و ذهب النجار (1) إلى أن الباري تعالى مريد لنفسه. ثم قال عند المراجعة: المعنى بكونه مريدا، أنه غير مستكره و لا مغلوب.

و ذهب بعض معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى مريد للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا في محل، و زعموا أن كل حادث من أفعاله مراد له بإرادة حادثة، و كل مأمور به من أفعال العباد مراد له، و لا تتعلق إرادة واحدة بمرادين عندهم، ثم الإرادات تقع حادثة غير مرادة.

و أما وجه الرد على الكعبي و متبعيه، فهو أن نقول: قد سلمتم لنا أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصفات، يقتضي القصد إلى تخصيصها بأوقاتها و خصائص صفاتها، كما أن الاتساق و الانتظام و الإتقان و الإحكام تدل على كون المتقن عالما، فكذلك الاختصاص يدل على كونه قاصدا إلى التخصيص، و الأدلة العقلية المفضية إلى القطع يلزم اطرادها.

ص: 65

و لو تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالة، لكان ذلك موجبا لخروجها عن قضية الأدلة على العموم.

فنقول للكعبي، بعد تقرير ذلك: كل وجه يدل العقل شاهدا من أجله على كونه مرادا مقصودا، فهو مقرر في فعل اللّه تعالى بتلازم دلالة فعله على ما دل عليه الفعل شاهدا. و لو ساغ التعرض لنقض الدلالة و عدم طردها، لساغ أن يدل الإحكام شاهدا على كون المحكم عالما، من غير أن يدل الإحكام في فعل اللّه تعالى على كونه عالما.

فإن قيل: إنما يدل الفعل شاهدا على القصد من حيث لا يحيط الفاعل بالمغيب عنه، فإذا لم يتصف بكونه عالما بوقت وقوع الفعل و ما يختص به لم يكن بدّ من تخصيص قصد؛ و الباري تعالى عالم بالغيوب على حقائقها، فوقع الاجتزاء بكونه عالما عن تقدير كونه مريدا.

و هذا باطل من أوجه؛

أقربها أن ما ذكروه يجر عليهم أن يحكموا بأن الباري تعالى غير قادر اكتفاء بكونه عالما، و فرق في ذلك بين الشاهد و الغائب. ثم نفرض عليهم فاعلا شاهدا مطلعا على ما سيكون من فعله، بإنباء صادق أتاه، أو إعلام اللّه إياه.

ص: 66

و لو كان الأمر كذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصد إليه، فبطل التعويل على صرف وجه الدليل إلى ذهول الفاعل عما لم يقع من فعله.

ثم الناظر في الأفعال المقدورة للعباد يستدل على قصدهم بأفعالهم، و إن لم يخطر له ذهولهم و انطواء الغيوب عنهم؛ فلو كان الفعل يدل على القصد شاهدا من حيث لم يعلم الفاعل مآل الأفعال، لتوقف الاستدلال للناظر على أن يخطر ذلك بالبال، فإن انخرام ركن من الاستدلال يمنع العثور على العلم في ثاني الحال.

و إن تعسّف من متبعي الكعبي متعسّف، و زعم أن الفعل شاهدا غير دال على قصد الفاعل إليه، و إن ثبت القصد فهو غير مدلول بالفعل؛ فيقال له: هذا جحد للضرورة، و تعرض لالتزام جهالات. و أقرب ما يعارض هذا القائل، أن يقال له: لا يدل المحكم على علم المحكم، و إن ثبت العلم فبدلالة أخرى.

و هذه الطريقة لا تستمر على أصول المعتزلة من البصريين على الكعبي، فإنهم قد نقضوا الدلالة في قواعد من العقائد.

و نحن نورد الآن وجها واحدا منها، و هو أن الإحكام في فعل الباري تعالى دلالة على كونه عالما عندهم، و أثبتوا أفعالا محكمة شاهدا مخترعة للعبد على زعمهم، و هي صادرة منه مع غفلته عنها لذهوله عن معظم صفاتها،

ص: 67

فإذا ساغ لهم نقد دلالة الأحكام لم تستمر لهم مطالبة الكعبي، لما مهدناه من السبيل في لزوم طرد الدليل، و هذا القدر كاف في الرد على الكعبي.

و أما وجه الرد على النجار و أتباعه، فهو أن نقول: قولكم إن الباري سبحانه مريد لنفسه، منقسم عليكم؛ فإن أردتم بذلك كونه مريدا قاصدا على التحقيق، كما نعتّموه بكونه عالما لنفسه، فسيأتي الرد عليكم و على إخوانكم، إذا نجز غرضنا من إثبات العلم بأحكام الصفات.

و لا وجه في الرد عليهم إن سلكوا هذا المسلك، إلا التمسك بالطرق الدالة على العلم، و القدرة، و الحياة.

و قد حاولت المعتزلة طرقا في منع كون الباري تعالى مريدا لنفسه كلها باطلة، و سنشير إلى الغرض منها عند ردنا على البصريين.

فإن زعمت النجارية أن المعنى بكون مريدا لنفسه أنه غير مغلوب و لا مستكره، فيقال لهم: قد فسرتم الإثبات بالنفي، فإن نفي الغلبة و الاستكراه يتضمن إثبات حكم صفة. ثم هم مساعدون على نفي الغلبة و الاستكراه، و مطالبون بعد هذه الموافقة بأن يثبتوا كون الإله قاصدا إلى فعله؛ فإن تمنعوا من ذلك ألزموا ما ألزم الكعبي على ما قدمناه حرفا حرفا، و مآل هذا المذهب يرجع إلى نفي حكم الإرادة.

ص: 68

و قد ألزم النجارية على أصلهم مناقضات. فقيل لهم: إن كان المريد هو الذي لا يغلب و لا يستكره، فليكن الباري مريدا لنفسه من حيث إنه غير مغلوب فيها و لا مستكره عليها.

و أما البصريون، فالكلام عليهم في فصلين: أحدهما في وصفهم الباري تعالى بكونه مريدا، و الثاني في حكمهم بحدوث إرادته.

فنقول أولا: ما دليلكم على كون الباري تعالى مريدا؟ فإن زعموا أن الدليل على ذلك اختصاص الحوادث بأوقاتها و صفاتها، بطل عليهم دليلهم بالإرادات الحادثة التي أثبتوها، و زعموا أنها غير مرادة، فإنها حادثة مختصة بأوقاتها، و هي غير مرادة. فإن قالوا: الإرادة يراد بها و لا تراد هي في نفسها، و ربما يضربون أمثالا يموهون بها؛ و يقولون: بعض المحسوسات يشتهى، و الشهوة لا تشتهى؛ و الأمر المطلوب يتمنى، و التمني لا يتمنى؛ و كذلك الإرادة لا تراد و يراد بها، و هذا الذي ذكروه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن من جمع بين مختلف فيه و متفق عليه، احتاج إلى نصب دليل قاطع على وجوب الجمع بينهما، ثم لا يسلم ما قالوه من معارضة تخالفه.

فلو قال قائل: العلم يعلم به و لا يعلم في نفسه، جريا على ما مهدوه، و قياسا على الشهوة و التمني، لكان الكلام عليه كالكلام عليهم.

ص: 69

ثم نقول: من فعل فعلا، و كان عالما بإنشائه إياه في وقت مخصوص، فلا بدّ أن يكون مؤثرا وقوعه في ذلك الوقت مع اقتداره عليه و علمه به، و وضح ذلك يداني مدارك الضرورات.

ثم العقل يقضي باستواء الإرادة الموقعة في وقت و غيرها من الحوادث. فبطل تعويلهم على أن الإرادة لا تراد، ثم لا يغنيهم خبطهم في الإرادة، و قد نقضت دليلهم؛ فإن ما عولوا عليه من دلالة الاختصاص على الإرادة يبطل عليهم بالإرادة، و كلامهم بعد ذلك تعليل للنقض، فقد انسدّ عليهم طريق الاستدلال، على كون الباري تعالى مريدا.

و مما يطالبون به، أن يقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الباري سبحانه و تعالى مريد لنفسه، كما أن حيّ قادر عالم بنفسه عندكم؟

فإن قالوا: إنما يمتنع ذلك لأن الحكم الثابت للنفس إذا كان يقتضي تعلقا، يجب أن يعم تعلقه جملة المتعلقات، و لذلك وجب كونه عالما بكل معلوم، لما كان عالما لنفسه؛ إذ لا اختصاص للنفس ببعض المتعلقات دون بعض، و مساق ذلك يوجب كونه مريدا لكل مراد لو كان مريدا لنفسه.

و هذا الذي ذكروه من تحكماتهم الباطلة. و يقال لهم: بأي دليل أنكرتم تعلق الحكم النفسي ببعض المتعلقات دون بعض؟ و بم تردون على من يقول من النجّارية: إنه مريد لبعض المرادات لنفسه، و هذا بمثابة اختصاص العلم الحادث يتعلق بمتعلقه لعينه؛

ص: 70

و ليس لقائل أن يقول: لا اختصاص للعلم بالسواد، و إضافته إلى السواد بمثابة إضافته إلى غيره.

فإن قالوا: قد استشهدنا بكونه عالما بكل معلوم، قلنا: تحكمتم في الاستدلال و ضرب الأمثال. فلم زعمتم أنه إنما يجب كون الباري تعالى عالما بكل معلوم من حيث كان عالما لنفسه؟

و قد علمتم أن مذهب خصومكم اعتقاد ثبوت الصفات، و المصير إلى أن الباري تعالى عالم بعلم. ثم ما ذكروه تولوا نقضه حينما قالوا: الباري قادر لنفسه، و لا يتصف بكونه قادرا على كل مقدور، فإن مقدورات العباد غير مقدورات له. و قد أثبت المتأخرون منهم أجناسا مقدورة للعباد، و منعوا كونها مقدورة للرب تعالى، سواء كانت مقدورة للعبد أم لم تخلق له القدرة عليها، منها الجهل.

فإن قالوا: مقدورات العباد لم تتعلق بها قدرة القديم، من حيث استحال مقدور بين قادرين، و المستحيل لا يعد من قبيل المقدورات؛ قلنا: لا ينجيكم روغانكم عما ألزمتموه؛ فإن ما سيقدر عليه عبد في معلوم اللّه تعالى غير مقدور للّه تعالى قبل أن يقدر عليه عبده عندكم، و هو إذ ذاك غير مقدور للعبد. و لا يحتمل هذا المعتقد أكثر مما ذكرناه.

و مما نلزمهم أن نقول: إذا حكمتم بأن الباري تعالى يتجدد عليه أحكام الإرادة فيما لا يزال، فما المانع من قيام موجباتها به؟

ص: 71

فإن قالوا: لو قامت به لم يخل عنها أو عن ضدها ثم ينساق ذلك إلى الدليل على حدثه؛ قلنا: إنه جاز أن يتصف بأحكام الحوادث من غير أن كان متصفا بنقائضها قبل الاتصاف بها، فما المانع من أن تقوم به الحوادث فيما لا يزال مع خلوه عن أضدادها قبلها؟ ثم أصلكم أن الحي يجوز أن يعري عن الإرادة و أضدادها، و هذا مذهب الدهماء منهم.

و كل ما ذكرناه كلام في أحد القسمين الموعودين في صدر الكلام على البصريين، و هو التعرض لكون الباري تعالى مريدا. فأما الرد عليهم في إثبات الإرادة الحادثة، فسنذكره عند خوضنا في إثبات الصفات إن شاء اللّه، فإنا بعد في إثبات العلم بأحكامها.

الباري تعالى سميع بصير عند أهل العقل، و اختلفت مذاهب أهل البدع و الأهواء.

فذهب الكعبي و أتباعه من البغداديين إلى أن الباري تعالى إذا سمي سميعا بصيرا، فالمعنى بالاسمين كونه عالما بالمعلومات على حقائقها، و إلى ذلك ذهبت طوائف من النجارية.

ص: 72

و ذهب المتقدمون من معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى سميع بصير على الحقيقة، كما أنه عالم على الحقيقة، و زعموا أنه سميع بصير لنفسه.

و ذهب الجبائي و ابنه إلى أن المعنى بكونه سميعا بصيرا، أنه حي لا آفة به. و من أصلهما أن حقيقة السميع و البصير شاهدا يضاهي حقيقتهما غائبا.

و الدليل على أن الباري تعالى سميع بصير على الحقيقة، أن الأفعال دالة على كونه حيا كما سبق تقريره، و الحي يجوز أن يتصف بكونه سميعا بصيرا، و إذا خرج عن كونه سميعا بصيرا لزم اتصافه بكونه مؤفا، إذ كل قابل لنقيضين على البدل لا واسطة بينهما يستحيل خلوه عنهما، فإذا تقرر استحالة كونه مؤفا، تقرر اتصافه بكونه سميعا بصيرا؛ فهذا تحرير الدلالة، و الغرض منها يتبين بأسئلة و انفصالات عنها.

فإن قال قائل: قد بنيتم كلامكم هذا على قبول الباري تعالى الاتصاف بكونه سميعا بصيرا، فبم تنكرون على من يأبى ذلك و ينكره، و يزعم أن الباري تعالى يستحيل عليه قبول السمع و البصر و أضدادهما، كما يستحيل عليه قبول الألوان؟ قلنا: قد وضح أن الحي شاهدا قابل للاتصاف بالسمع و البصر، فإذا اتصف بالحياة تهيأ لقبول السمع و البصر إن لم تقم به آفات؛ ثم إذا سبرنا صفات الحي؛ روما للعثور على ما يصحح قبوله للسمع و البصر، لم يصح على السبر إلا كونه حيا، إذ لو قدرنا مصححا آخر سوى ذلك

ص: 73

لبطل التقدير؛ فإذا وضح أن الحي باين الجماد في صحة قبول السمع و البصر لكونه حيا، لزم من ذلك القضاء بمثله في كون الباري تعالى حيا.

و ليس منكر صحة قبول السمع و البصر و حكمهما، بأسعد حالا ممن يزعم أن الباري تعالى لا يتصف بالعلم و أضداده، مصيرا إلى أنه يستحيل أن يتصف بأحكامها؛ فهذا القدر كاف في غرضنا.

فإن قيل: ما الدليل على امتناع عروّ الشي ء عن أحكام الأضداد مع جواز قبوله للآحاد؟ قلنا:

كل ما يدل على استحالة عرو الجواهر عن المتضادات فهو دليل على ذلك، و قد سبق الإيماء إلى ذلك في أول المعتقد.

فإن قيل: من أركان دليلكم استحالة اتصاف الباري تعالى بالآفات المضادة للسمع و البصر، فما الدليل على ذلك؟ قلنا: هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين، و لا نرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلا الالتجاء إلى السمع، إذ قد أجمعت الأئمة و كل من آمن باللّه تعالى على تقدس الباري تعالى عن الآفات و النقائص.

فإن قيل: الإجماع لا يدل عقلا، و إنما دل السمع على كونه دليلا؛ و السمع و إن تشعبت طرقه فمآله كلام اللّه تعالى، و هو الصدق و قوله الحق؛ و الأفعال لا تدل على ثبوت الكلام، بل سبيل إثباته كسبيل إثبات السمع و البصر، كما سنذكره. فلو وقعت الطّلبة في الكلام نفسه، و أسندنا إثباته إلى نفي الآفة، ثم

ص: 74

رجعنا في نفي الآفة إلى الإجماع الذي لا يثبت إلا بالكلام، لكنا محاولين إثبات الكلام بما لا يثبت إلا بعد تقدم العلم بالكلام عليه، و ذلك نهاية العجز؛ قلنا: هذا السؤال عظيم الوقع، يتعين الاعتناء بالانفصال عنه، و يتجه عندنا في درء السؤال أن نقول: المعجزات إذا دلت على صدق الرسل عليهم السلام، و أخبروا بعد ثبوت صدقهم عن الكلام الثابت للّه تعالى على الجملة، ثم أخبروا عن تفاصيل متعلقاته، فيعلم على القطع ما نرومه.

فإن قيل: المعجزات لا تدل على صدق الأنبياء لأعيانها دلالة الأدلة العقلية، و إنما تدل من حيث تنزّل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره في باب المعجزات؛ فإذا كان المعجز يدل من هذا الوجه لأنه يحل محل قول مصدق، فكيف تدل المعجزة على قول، و وجه دليله نزوله منزلة قول؟

قلنا: هذا مخيل ملبس، و لكن الحق يتبين عند التحصيل؛ فإن من ادعى في محفل أنه رسول ملك، و قام على رؤوس الأشهاد و ادعى أنه رسول الملك على من شهد و غاب، و ذلك بمرأى من الملك و مسمع، ثم قال: آية رسالتي أني إذا اقترحت على الملك أن يقوم و يقعد فعل على خلاف المعتاد منه، ثم عقب على ما قال بالاقتراح، فوافقه الملك؛ فيضطر أهل المجلس إلى العلم بكونه رسولا مصدقا من المرسل. و قد لا يخطر لبعضهم كون المرسل متكلما، و قد يحضر المجلس من ينفي كلام النفس و يعتقد ألا كلام إلا العبارات، ثم يستوي الحاضرون في درك

ص: 75

العلم بكونه رسولا، مع اختلافهم في الذهول عن كلامه إذ ذاك و العلم به؛ فاعلم ذلك ترشد.

و هذا الفصل لا يليق بمقدار هذا المعتقد، و لكنا ألفينا فصلا تقدر لدى الإملاء، فضمناه هذا المعتقد، و باللّه التوفيق.

و سبيل إثبات العلم بكون الباري تعالى متكلما، كسبيل إثبات العلم بكونه سميعا بصيرا، و لكن المقصد منه لا يتضح قبل أن نثبت كلام النفس و نرد على منكريه.

فإن قيل: قد وصفتم الباري تعالى بكونه سمعيا بصيرا، و السمع و البصر إدراكان، ثم تثبت شاهدا إدراكات سواهما: إدراك يتعلق بقبيل الطعوم، و إدراك يتعلق بقبيل الروائح، و إدراك يتعلق بالحرارة و البرودة و اللين و الخشونة؛ فهل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات، أم تقتصرون على وصفه بكونه سميعا بصيرا؟ قلنا: الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام الإدراكات، إذ كل إدراك ينفيه ضد فهو آفة، فما دل على وجوب وصفه بأحكام السمع و البصر فهو دال على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات.

ثم يتقدس الرب سبحانه و تعالى عن كونه شامّا ذائقا لامسا، فإن هذه الصفات منبئة على ضروب من الاتصالات، و الرب يتعالى عنها. ثم هي لا

ص: 76

تنبى ء عن حقائق الإدراكات؛ فإن الإنسان يقول شممت تفاحة فلم أدرك ريحها؛ و لو كان الشم دالّا على الإدراك، لكان ذلك بمثابة قول القائل: أدركت ريحها و لم أدركه، و كذلك القول في الذوق و اللمس.

الرّب سبحانه و تعالى باق مستمرّ الوجود، و كان الترتيب الذي بنينا عليه الكلام في الصفات يقتضي أن تعدّ هذه الصفة في الأبواب المشتملة على ذكر صفات النفس؛ فإن الذي نرتضيه، أن الباقي باق لنفسه، و ليس كونه باقيا من الأحكام التي توجبها المعاني، و سنوضح ذلك من بعد إن شاء اللّه عز و جل.

و كلّ ما دلّ على قدم الباري تعالى، و استحالة عدمه، و وجوب وجوده، فهو دال على كونه تعالى باقيا.

و الذي ذكرناه لمع مغنية في إثبات العلوم بأحكام الصفات الموجبة.

و نحن الآن نخوض في إثبات العلم بالصفات الموجبة للذات أحكامها، مستعينين باللّه تعالى.

مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه و تعالى حيّ، عالم، قادر؛ له الحياة القديمة، و العلم القديم، و القدرة القديمة، و الإرادة القديمة.

ص: 77

و اتفقت المعتزلة و من تابعهم من أهل الأهواء على نفي الصفات، ثم اختلفت آراؤهم في التعبير عن وصفه بأحكام الصفات؛ فقال قائلون: إنه حيّ، عالم قادر لنفسه.

و اختار آخرون عبارة أخرى، فقالوا: هذه الأحكام ثابتة للذات لكونه على حالة هي أخص صفاته، و تلك الحالة توجب له كونه حيّا عالما قادرا.

و ذهب ذاهبون من نفاة الصفات إلى أن الباري، تعالى عن قولهم، حيّ، عالم، قادر، لا لعلل و لا لنفسه.

و نحن نرى أن نقدّم على الخوض في الحجاج فصلين؛ يشتمل أحدهما على إثبات الأحوال، و الردّ على منكريها؛ و يشتمل الثاني على جواز تعليل الواجب من الأحكام. فإذا نجزا. خضنا بعدهما في الحجاج.

الحال صفة لموجود، غير متصفة بالوجود و لا بالعدم.

ثم من الأحوال ما يثبت للذوات معلّلا، و منها ما يثبت غير معلّل. فأما المعلل منها، فكل حكم ثابت للذات عن معنى قائم بها؛ نحو كون الحيّ حيّا، و كون القادر قادرا. و كل معنى قام بمحل، فهو عندنا يوجب له حالا، و لا يختص إيجاب الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة.

ص: 78

و أما الحال التي لا تعلّل، فكل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات، و ذلك كتحيز الجوهر فإنه زائد على وجوده. و كل صفة لوجود لا تنفرد بالوجود، و لا تعلل بموجود، فهي من هذا القسم؛ و يندرج تحته كون الموجود عرضا، لونا، سوادا، كونا، علما، إلى غير ذلك.

و أنكر معظم المتكلمين الأحوال، و زعموا أن كون الجوهر متحيزا عين وجوده، و كذلك قولهم في كل ما حكمنا بكونه حالا لموجود زائدا على وجوده.

و الدليل على إثبات الأحوال، أن من علم بوجود الجوهر و لم يحط علما بتحيزه، ثم استبان تحيزه فقد استجد علما متعلقا بمعلوم، و يسوغ تقدير العلم بالوجود دون العلم بالتحيز. و إذا تقرر تغاير العلمين، فلا يخلو معلوم العلم الثاني من أمرين: إما أن يكون هو المعلوم بالعلم الأول، و إما أن يكون زائدا عليه، و باطل أن يكون المعلوم بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم الأول لأوجه:

منها، أن العاقل يقطع عند الاتصاف بالعلم الثاني، أنه أحاط بما لم يحط به قبل، و استدرك ما لم يستدركه أولا، و يجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم بالوجود؛ فلو كان تحيز الجوهر وجوده، لاستحال ذلك ما يستحيل أن يعلم الموجود من يجهله في حالة واحدة.

و من الدليل على ذلك، أنه إذا اتحد معلوم العلمين الحادثين، لم يتقرر القضاء باختلافهما قياسا على العلمين بوجود الجوهر و تحيزه. و ربما يطلق نفاة الأحوال، أن الشي ء يعلم من وجه و يجهل من وجه، و التعرض للوجوه إثبات الأحوال.

ص: 79

و لا يستغني خائض في هذا الفنّ عن التعرّض للأحوال؛ إما بتسميتها أحوالا، أو وجوها، أو صفات نفس.

و لا ينبغي أن يكيع (1)ذو التحصيل من تهويل نفاة الأحوال، بأن الحال لا يتصف بالوجود و لا بالعدم، فإن قصارى ما يذكرونه استبعاد و ادّعاء لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة و تمسك بدليل.

و مذهبنا أن المعلومات تنقسم إلى وجود، و عدم، و صفة وجود لا تتصف بالوجود و العدم.

فإذا صح(2) ما قلنا، فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب بالشاهد، و التحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر و الكفر، و كل جهالة تأباها العقول؛ فإن من قال يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع، لزمه أن يحكم بكون الباري تعالى جسما محدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك، و يلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة، إلى غير ذلك من الجهالات.

فإذا لم يكن من جامع بدّ، فالجامع بين الشاهد و الغائب أربعة:

ص: 80

أحدها العلة؛ فإذا ثبت كون حكم معلولا بعلة شاهدا و قامت الدلالة عليه، لزم القضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا و غائبا، حتى يتلازما و ينتفي كل واحد منهما عند انتفاء الثاني، و هذا نحو ما حكمنا بأن كون العالم عالما شاهدا، معلل بالعلم. و سنوضح ذلك على قدر الكتاب، إذا خضنا في الحجاج.

الطريقة الثانية في الجمع الشرط؛ فإذا تبين كون الحكم مشروطا بشرط شاهدا، ثم يثبت مثل ذلك الحكم غائبا، فيجب القضاء بكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد؛ و هذا نحو حكمنا بأن كون العالم عالما مشروط بكونه حيّا، فلما تقرر ذلك شاهدا اطرد غائبا.

و الطريقة الثالثة الحقيقة؛ فمهما تقررت حقيقة شاهدا في محقق اطردت في مثله غائبا، و ذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم، من قام به العلم.

و الطريقة الرابعة في الجمع الدليل؛ فإذا دلّ على مدلول عقلا لم يوجد الدليل غير دال شاهدا و غائبا، و هذا كدلالة الأحداث على المحدث. فهذا أحد الفصلين الموعودين.

فأما الفصل الثاني، فهو يشتمل على تعليل الواجب و الرّد على منكريه. و الذي تبني المعتزلة فاسد معتقدهم في نفي الصفات عليه، مصيرهم إلى أن كون الباري تعالى عالما واجب، و الواجب يستقل بوجوبه عن مقتض يقتضيه؛

ص: 81

و ليس كذلك كون العالم عالما شاهدا، فإنه جائز ممكن، فإذا ثبت افتقر إلى مخصص أو مقتض.

و شبهوا الحكم الواجب و الجائز، بالوجود الواجب و الجائز. و القديم سبحانه و تعالى لما كان واجب الوجود، لم يتعلق وجوده بمقتض؛ و الحادث لما كان جائز الوجود، افتقر وقوعه إلى مقتض.

و هذا الذي ذكروه دعوى عريّة، فيقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الحكم الواجب يتعلق بموجب واجب؟ و الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة؟

و أما استشهادهم بالوجود، فلا محصول له؛ فإنا لم نحكم بما قالوه لوجوب وجود القديم سبحانه و تعالى، بل قضينا به من حيث انتفت الأولية عن وجود الباري سبحانه، و ما لا أول له يستحيل أن يتعلق بفاعل، فإن لكل فعل مبتدأ؛ فاستحال لذلك تعلقه بفاعل، و استحال أيضا تعلقه بعلة، فإن الوجود لا يعلل شاهدا و غائبا.

ثم نقول لهم: قد عولتم فيما يعلل على الجوار، و قضيتم بأن الحكم إنما يعلل بجوازه، ثم عكستم الجواز و زعمتم أن الواجب لا يعلل، و ما ذكرتموه يبطل في الطرد و العكس.

فأما تعليل الجائز، فباطل بالوجود؛ فإنه جائز للحوادث، و هو غير معلل.

فإن قالوا: وجود الحوادث و إن لم يعلل فهو متعلق بالفاعل، و من حكم الجائز، أن يتعلق بمقتض، ثم قد يكون المقتضى علة، و قد يكون فاعلا؟ قلنا:

ص: 82

الوجود عندنا حال للجوهر، و الجوهر كان في عدمه جوهرا، ثم طرأ عليه حال الوجود؛ فهلا زعمتم أن كون العالم عالما شاهدا حال يطرأ على الذات الموصوفة بخصائص الصفات، وجودا و عدما؟ و ذلك يقضي إلى نفي العلل شاهدا، و لا محيص عن ذلك.

و قولهم يستقل الواجب بوجوبه، يبطل عليهم بأشياء: منها، أن كون العالم عالما شاهدا إذا ثبت فقد التحق بالواجبات، من حيث لا ينتفي ما وقع حتى يصير كأنه لم يقع، فيجب أن لا يكون الحال الواقع معللا.

و الدليل على ذلك أصلان من مذاهب المعتزلة: أحدهما، أنهم قالوا: الحادث غير مقدور في حال حدوثه، و إنما تتعلق القدرة به قبل الحدوث؛ فكما استقل الحادث بالوقوع عن تعلق القدرة، فليستقل الحال عند الوقوع عن إيجاب العلة.

و الأصل الثاني، أنهم أثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث، و زعموا أنها لا تقع بالقدرة لوجوبها، و عدّوا من ذلك تحيز الجوهر، و قيام العرض بالمحل.

و منها، كون العالم عالما المعلل بالعلم؛ فإذا ألحقوا الحال الذي فيه نزاعنا بالصفات الواجبة التابعة للحدوث، و أخرجوه عن كونه مقدورا و لم يخرجوه عن كونه معلولا، فدل مجموع ذلك على أن الوجوب لا ينافي التعليل.

و مما يبطل ما قالوه، أنهم طردوا الشرط شاهدا و غائبا، و حكموا بأن كون العالم عالما مشروط بكونه حيّا، ثم قضوا بذلك في كون الباري تعالى عالما قادرا؛

ص: 83

فإذا لم يفصلوا بين الواجب و الجائز في حكم الشرط، لم يسغ لهم الفصل في حكم العلة. و هذا القدر كاف فيما نبغيه.

فإذا ثبت مضمون الفصلين خضنا بعدهما في الحجاج. و نحن الآن نقيم على الخصوم ثلاثة أدلة، يفضي كل واحد منها إلى القطع، و اللّه المستعان.

فالطريقة الأولى، أن نقول: قد سلمتم لنا أن كون العالم عالما حكم ثابت للذات، كما أن كون المريد مريدا حكم ثابت للذات، ثم منعتم كون الباري تعالى مريدا لنفسه؛ و كل ما صدّكم عن ذلك في كونه مريدا فهو متقرر في كونه عالما، و يتضح الجمع بالسبر و التقسيم.

فنقول: امتناع كون الباري سبحانه و تعالى مريدا لنفسه لا يخلو؛ إما أن يستند إلى وجوب تعليل هذا الحكم غائبا، كما ثبت تعليله شاهدا؛ فإن كان الأمر كذلك، فيجي ء من مضمونه تعليل كونه تعالى عالما طردا للعلة المقررة شاهدا، و إن كان ما ذكرناه في حكم الإرادة يستند إلى ما هذوا به، من أنه لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لكل المرادات، و قد أوضحنا إبطال ذلك عليهم عند كلامنا في حكم الإرادة.

فإذا بطل معلولهم في منع كون الباري تعالى مريدا لنفسه، فلا يبقى بعده إلا ما ذكرناه. و ليس يجري كون المريد مريدا مجرى كون الفاعل فاعلا، فإن للمريد بكونه مريدا حكما و حالا على التحقيق، و ليس للفاعل بكونه فاعلا حال؛ فهذه طريقة قاطعة فيما نلتمسه.

ص: 84

و الطريقة الثانية أن نقول: قد ثبت أن كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم، و العلة العقلية مع معلولها يتلازمان، و لا يجوز تقدير واحد منهما دون الثاني؛ فلو جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم، لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالما، و لا معنى لإيجاب العلم حكمه، إلا أنه يلازمه، فإنه لا يثبته إثبات القدرة مقدورها؛ فلو جاز ثبوت الحكم دون العلة لوجوبه، لجاز وجود العلة دون حكمها لوجوبها.

و العبارات المتداولة بين الأصوليين، أن تسمية العالم عالما تقتضي علة موجبة، موضوعة للتفاهم و الميز بين ذات و ذات، فإذا ثبت ذلك شاهدا وجب القضاء به غائبا.

و إن قالوا: كون العالم عالما شاهدا إنما يعلل لجوازه، فقد قدمنا ما يبطل ذلك في النفي و الإثبات.

فإن قالوا: كون العالم عالما غائبا على خلاف كون العالم عالما شاهدا، و إذا ثبت حكم معلل بعلة، فإنما يلزم تعليل مثل ذلك الحكم بالعلة طردا، قلنا: الوجه الذي يقتضي العلم شاهدا حكما، يقتضيه غائبا. و إذا اختلف العلمان فلا يثبت حكم الاختلاف لحكميهما من الوجه الذي يقتضي العلة معلولها لأجله؛ فإن العلم شاهدا يخالف العلم القديم عندنا، بكونه حادثا عرضا مختصا بمتعلق واحد إلى غير ذلك. و العلم بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم عالما، و إنما يوجبه من حيث يكون علما، و ذلك ثابت شاهدا و غائبا. ثم ما ألزمونا في تباين الحكمين في حكم العلة، يلزمهم في تباينهما في حكم الشرط.

ص: 85

و الطريقة الثالثة، و هي عمدة شيخنا رضي اللّه عنه، أن نقول: العلم المتعلق بالمعلوم علم.

فإذا زعمتم أن الباري تعالى علم بالمعلوم، و المعلوم في حقه محاط به، فلا يتقرر معلوم محاط به لا يتعلق به متعلق. ثم المتعلق بالمحاط به يستحيل أن يكون خارجا من قبيل العلوم، و لا معنى لتعلق العلم بالمعلوم إلا كون المعلوم محاطا به.

و هذا آكد على أصول المعتزلة؛ فإنهم قالوا: تعلق العلمين بالمعلوم الواحد يوجب تماثلهما، و بنوا على ذلك مماثلة العلم القديم- لو ثبت- للعلم الحادث. و ذلك قاطع إذا تأملته، و باللّه التوفيق.

و معوّل نفاة الصفات على طرق: منها، ادّعاؤهم منع تعليل الواجب كما قدمناه، و قد سبق الاعتراض عليه بما فيه مقنع.

و مما يتمسكون به أيضا، أن قالوا: لو أثبتنا صفات قديمة لكانت مشاركة للباري تعالى في القدم، و هو أخص صفات الذات، و الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات، و مساق ذلك يقضي بكون الصفات آلهة.

و هذا الذي ذكروه تعرض للدعاوى من غير برهان. فأما قولهم الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه، فهم فيه منازعون؛ ثم لو سلم ذلك لهم جدلا، نوزعوا في كون القدم أخص أوصاف الباري تعالى، و لا يجدون إلى إثبات سبيلا.

ص: 86

ثم يقال لهم: الإرادة التي أثبتموها للباري تعالى حادثة قائمة، لا بمحل، مثل على زعمكم للإرادة الثابتة للعبد القائمة به إذا تعلقتا بمتعلق واحد، و هما مشتركتان في الأخص، و يثبت لأحدهما وجوب القيام بالمحل، و يستحيل ذلك على الثانية، و هذا ينقض ما حاولوه من وجوب اشتراك المشتركين في الأخص في جميع الصفات.

على أنا نقول لهم: منعكم تعليل الواجب يناقض مصيركم إلى أن الاجتماع في الأخص يوجب الاجتماع فيما عداه؛ فإن تماثل المثلين واجب، و تعرضكم لتعليله تصريح بتعليل الواجب.

و مما يتمسكون به أن قالوا: علم الباري تعالى على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل، و هو في حكم العلوم المختلفة الحادثة، إذ لا يتعلق العلم الحادث بالسواد و البياض؛ فإذا تعلق علم الباري بالمعلومات المختلفة كان في حكم العلوم الحادثة، و إذا لم يبعد ذلك لم يبعد أيضا كونه في حكم القدرة، و إن كانت القدرة و العلم مختلفين شاهدا، و يلزم من مفاد ذلك الاجتزاء بصفة واحدة، تكون في حكم العلوم و الحياة و القدرة.

و هذا الذي ذكروه مما لا يلزم الجواب عنه نظرا، فإنه كلام منهم في تفصيل الصفات مع مصيرهم إلى نفي أصلها، ثم إذا أوضحنا فيه معتقدنا و إن لم يكن يلزمنا في طرق الحجاج، قلنا: