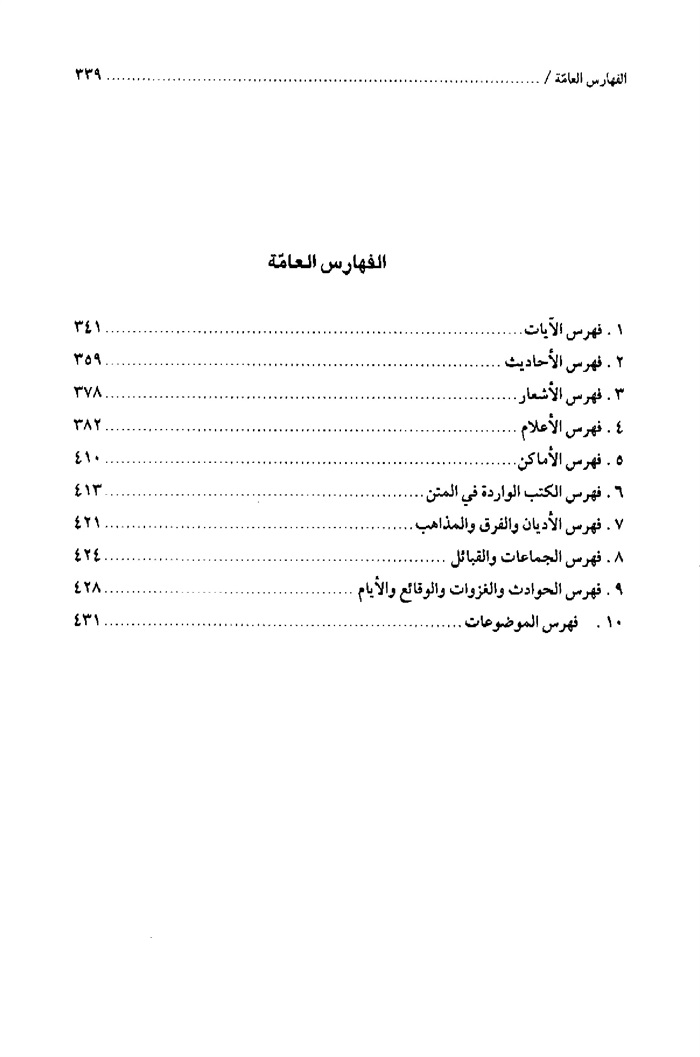

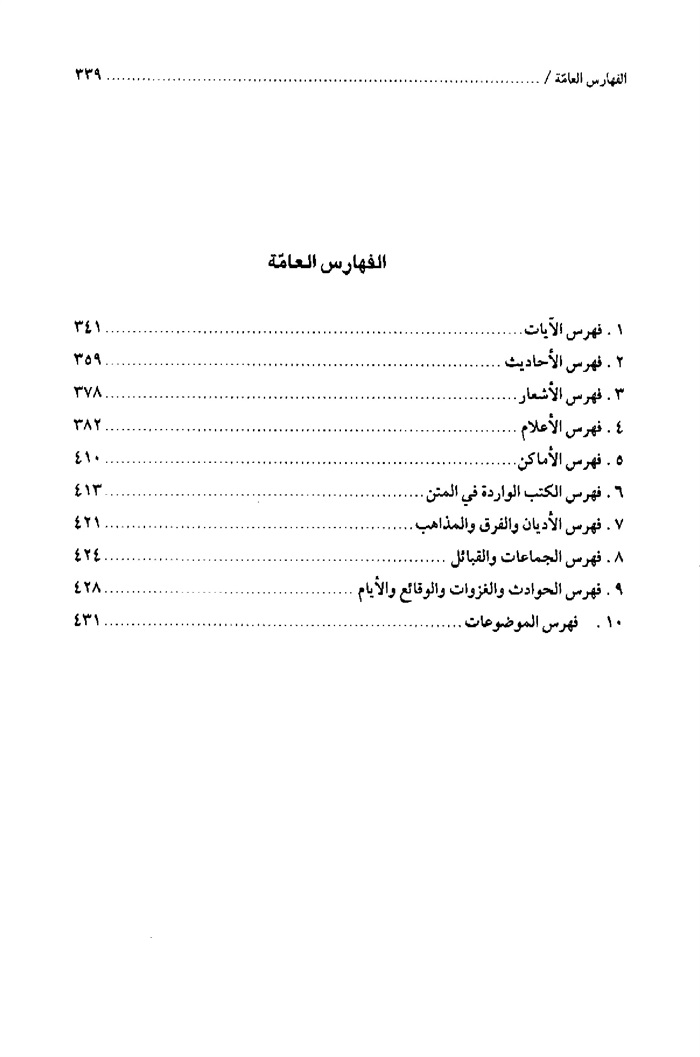

الفهارس العامّة

اشارة

الصورة

ص: 339

بطاقة تعريف: کنگره بین المللی بزرگداشت ثقةالاسلام کلینی(ره) (1388 : شهرری)

عنوان المؤلف واسمه: مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني/ ویراستار حسین پورشریف.

تفاصيل النشر: قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 1387.

مشخصات ظاهری : 5ج.

فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 192.

مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی؛ 40، 41، 42، 43، 44.

شابک : 64000 ریال

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج.1. مباحث کلی.- ج.2. مباحث کلی.- ج.3. مصادر و اسناد کافی.- ج.4. مباحث فقه الحدیثی.- ج.5. مباحث فقه الحدیثی.

موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- کنگره ها

موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- نقد و تفسیر

موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی -- نقد و تفسیر

موضوع : محدثان شیعه -- ایران -- کنگره ها

معرف المضافة: پورشریف، حسین، 1354 -، ویراستار

تصنيف الكونجرس: BP129 /ک8ک2057 1388

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 8 8 5 5 3 6

مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤمر

كتاب الكافي الشريف، لمؤّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، هو أهم وأفضل مؤلّفات الشيعة، ونظرا لما يتمتّع به من ميزات وخصائص جعلت منه كتابا لا نظير له، فقد صار محوراً لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعي، وحظي على مرّ التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقدّمت له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة.

وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسني ومؤسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التي تدور حول محور «تكريم شخصيات مدينة الري وعلمائها» لتكريم ثقة الإسلام الكليني.

والأهداف المتوخّاة من هذا التكريم هي:

1 . التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الكليني.

2. نشر المعارف الحديثية لأهل البيت عليهم السلام.

3. تحقيق ودراسة تراث ثقة الإسلام الكليني.

4. معرفة منزلة وتأثير كتاب الكافي.

وقد بدأت لجنة المؤمر العلمية التخطيطَ العملي لهذا المؤمر بعد إقامة مؤمر تكريم أبي الفتوح الرازي في خريف 1427ق، وخطّطت للبرامج التالية:

1 . تصحيح وتحقيق المخطوطات المتعلّقة بكتاب الكافي، سواء كانت ترجمات أو شروح أو تعليقات أو غيرها.

2. فتح آفاق بحثية جديدة في مجال الكافي.

3. تجزئة وتحليل الانتقادات والأسئلة المتعلّقة بالكافي.

4. تقديم الطبعة المحقّقة من كتاب الكافي.

5. تنظيم المعلومات والآثار المكتوبة المتعلقة بالكليني والكافي وتقديمها في قالب أقراص DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).

والذي توصّلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعي هو نشر ما يلي تزامناً مع إقامة المؤمر:

ص: 1

أولاً: نسخة الكافي المحقّقة.

ثانياً: شروح الكافي والتعليقات عليه.

ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤمر.

رابعاً: الأعداد الخاصّة من المجلاّت.

خامساً: نشرة أخبار المؤمر.

سادساً: أقراص ال-DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).

وسنلقي فيما يلي نظرة عابرة إلى هذه العناوين الستّة:

أولاً: الكافي

سيتمّ طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل بالحركات أيضاً، مع تعليقات بهدف رفع الإشكال عن بعض الإسنادات، وبعض الإيضاحات ذات

العلاقة بفقه الحديث.

ثانياً: شروح الكافي وتعليقاته

كتب الكثير من الشروح والتعليقات على كتاب الكافي ولم يطبع منها سوى القليل، وقد سعت اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات، وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضها، وسيتمّ تحقيق الكتب التالية وطباعتها وإعدادها لإقامة المؤمر:

1. الشافي في شرح الكافي، الملاّ خليل بن غازي القزويني، (ت 1089ق) مجلّدان.

2. صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي) الملاّ خليل بن غازي القزويني (ت 1089ق) مجلّدان.

3. الحاشية على اُصول الكافي، الملاّ محمد أمين الاسترآبادي (ت 1036ق) مجلّد واحد.

4. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد أحمد العلوي العاملي (كان حيّا سنة 1050ق) مجلّد واحد.

5. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد بدر الدين الحسيني العاملي (كان حيّا سنة 1060ق) مجلّد واحد.

6. الكشف الوافي في شرح اُصول الكافي، محمد هادي بن محمد معين الدين آصف الشيرازي (ت 1081ق) مجلّد واحد.

7. الحاشية على اُصول الكافي، الميرزا رفيعا (ت 1082ق) مجلّد واحد.

8. الهدايا لشيعة أئمة الهدى (شرح اُصول الكافي) ، الميرزا محمّد مجذوب التبريزي (ت 1093 ق) مجلّدان.

ص: 2

9. الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح اُصول الكافي) ، رفيع الدين محمد بن محمد مؤن الگيلاني (القرن 11ق) مجلّدان

10 و 11. الدرّ المنظوم، الشيخ علي الكبير (ت 1104ق) والحاشية على اُصول الكافي، الشيخ علي الصغير (القرن 12ق) مجلّد واحد.

12. تحفة الأولياء (ترجمة اُصول الكافي) ، محمد علي بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني (كان

حياً في 1237ق) 4 مجلّدات.

13. شرح فروع الكافي، محمد هادي بن محمد صالح المازندراني (ت 1120ق) 5 مجلّدات.

14. البضاعة المزجاة (شرح روضة الكافي) ، محمد حسين بن القارياغدي (ت 1089ق) مجلّدان.

15. منهج اليقين (شرح وصية الإمام الصادق للشيعة) ، السيّد علاء الدين محمد گلستانة (ت 1110ق) مجلّد واحد.

16. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي، مجلّدان.

ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤمر

المراد من هذا العنوان الآثار التي أنتجتها اللجنة العلمية، وسيتمّ تقديم الآثار التالية في هذا المجال:

1. حياة الشيخ الكليني، ثامر العميدي، مجلّد واحد.

2. توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة أسناد الكافي ، السيّد محمد جواد الشبيري ، مجلّدان .

3. العنعنة من صيغ الأداء للحديث الشريف في الكافي، السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي، مجلّد واحد.

4. كافى پژوهى در عرصه نسخه هاى خطى (دراسات في الكافي وفق النسخ الخطيّة) ، علي صدرائي الخوئي، السيّد صادق الأشكوري، مجلّد واحد.

5. كتاب شناسى كلينى و كتاب الكافي (ببلوغرافيا الكليني وكتابه الكافي) ، محمد قنبري ،

مجلّد واحد .

6. شناخت نامه كلينى والكافي (معلومات متناثرة حول الكليني والكافي) ، محمد قنبري ،

4 مجلّدات .

7. كافى پژوهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكليني والكافي) ، السيّد محمد

علي أيازي، مجلّد واحد.

8 . مجموعه مقالات همايش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين، 7 مجلّدات.

9 . مصاحبه ها و ميزگردها (الحوارات) ، مجلّد واحد.

ص: 3

رابعاً: الأعداد الخاصة من المجلاّت

سوف تصدر كلّ من مجلّة آينه پژوهش، سفينه، علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات، أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة المؤمر.

خامسا: نشرة أخبار المؤتمر

سيتمّ طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤمر حتى زمان انعقاده.

سادساً. أقراص ال- DVD

سوف يتمّ تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آثار المؤمر، مع بعض مخطوطات الكافي، وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص DVD.

مجموعة المقالات العربية

إحدى نتائج المؤتمر العلمية هو تدوين المقالات المفيدة باللغة العربية عن الكليني والكافي .

وبعد الإعلان العام وصلت مقالات كثيرة للأمانة العامة للمؤتمر . وبعد التقييم العلمي انتخبت 22 مقالة ، واعدت للنشر في مجموعة مقالات المؤتمر . وقد نشرت هذه المقالات في مجلدين .

1 - المجلّد الأول : ويضم 13 مقالة ؛

2 - المجلّد الثاني : ويضم 9 مقالات .

والجدير بالذكر إنّ المقالات الفارسية قد طبعت في خمسة مجلدات .

وفي الختام نقدم شكرنا إلى جميع المثقّفين والمفكّرين، والمنظّمات والمؤّسات العلمية البحثية، التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر، خاصة: سادن روضة السيّد عبدالعظيم عليه السلام

ورئيس مؤسة دار الحديث العلمية الثقافية، سماحة آية اللّه محمد الرَّيشَهري، اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤمر، اللجنة العلمية للمؤمر، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة التنفيذية، مؤسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة، مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، المدراء العامّين في روضة السيّد عبد العظيم عليه السلام، المدراء والباحثين في مؤسسة علوم الحديث ومعارفه، المسؤولين، الأساتذة والطلاب في كلية علوم الحديث، المسؤلين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث.

مهدي المهريزي

الأمين العام للجنة العلمية

1429 ق

ص: 4

مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمر.......... 3

حياة الشيخ الكليني.......... 7

السيّد ثامر العميدي

المحدّث الكليني وأثره الخالد.......... 87

الشيخ جعفر السبحاني

منهجية الكليني في الكافي.......... 101

علي محمود البعاج

عِدّاتُ الكليني ومشايخه.......... 127

الشيخ طه الكافي / بمساعدة السيّد مجتبى صحفي

الراويات النساء من كتاب الكافي للكليني.......... 195

سلمى حسين علوان الموسوي

إحداثيات الفكر الاثني عشري بين الكليني والصدوق ، دراسة فلسفية - كلامية.......... 221

د. علي حسين الجابري

نظرية المعرفة عند الإمامية ، مرويات الكافي مستندا.......... 243

د . عبد الأمير كاظم زاهد

القرآن الكريم كما تصوّره روايات أُصول الكافي.......... 263

الشيخ محمّد علي التسخيري

ص: 1

موقف الكليني من القول بتحريف القرآن في كتاب الكافي.......... 273

د . مديحة خضير كاظم

«صيانة القرآن» بين الخفاء والجلاء.......... 297

حيدر المسجدي

منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني.......... 367

د . سيروان عبد الزهرة هاشم

الأثر التفسيري في روايات «الكافي» ، كتاب الزكاة أُنموذجا.......... 407

عدي جواد الحجّار

إشارات إلى تفسير الإمام الصادق عليه السلام في أُصول الكافي ، قراءة تحليلية موازنة.......... 435

د . حميد الفتلي

ص: 2

سخن دبير كنگره

ص: 3

سخن دبير كنگره

ص: 4

سخن دبير كنگره

ص: 5

سخن دبير كنگره

ص: 6

حياة الشيخ الكليني

السيّد ثامر العميدي(1)

عاش الكليني قدس سره في حقبة حاسمة من تاريخ العصر العبّاسي الثاني (232 - 334 ه ) امتدّت من أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وحتّى نهاية الربع الأوّل من القرن الرابع الهجري وزاد عليها بقليل؛ وذلك في مكانين مختلفين، أوّلهما: موطنه الأساس (الريّ)، وثانيهما: عاصمة الدولة العبّاسية (بغداد)، حيث أقام بها زهاء عشرين سنة، الأمر الذي يعني ضرورة تسليط الضوء على أهمّ الجوانب السياسية والفكرية في هاتين الحاضرتين دون غيرهما من الحواضر العلمية الأُخرى المنتشرة في ذلك الزمان والتي وصل الكليني إلى بعضها، ونقل الحديث عن جملة من مشايخها.

وإذا ما علمنا أنّ الكليني قدس سره قد عاش ثلثي عمره تقريبا في الريّ، والثلث الأخير في بغداد، وعلمنا أيضا موقع الريّ الريادي في المشرق الإسلامي يومذاك، وموقع بغداد بالذات، وثقلها السياسي والفكري كعاصمة للدولة، اتّضح أنّ الحديث عنهما بأيّ صعيد كان، هو الحديث عن غيرهما بذلك الصعيد نفسه، ووجود بعض الفوارق الطفيفة لا يبرّر تناولها في عصره السياسي والفكري، سيّما بعد حصر منابع ثقافته

ص: 7

وتطلّعاته في موطنه ومكان إقامته، وانطلاق شهرته إلى العالم الإسلامي منهما لا غير.

وبما أنّ الحياة السياسية والفكرية لأي عصر مرتبطة بماضيها، فسيكون طرح مرتكزاتها من الحسابات الفكرية وإهمال جذورها التاريخيّة وخيما على نتائج دراساتها، ما لم يتمّ الكشف فيها عن نوع ذلك الارتباط، وهو ما لوحظ باختصار في دراسة عصر الكليني سياسيا وفكريا في مبحثين:

تُعدّ الريّ من أوّل المدن التي بُنيت في زمان الأكاسرة بعد مدينة جيومَرْت. ولمّا طال عليها الأمد جدّد بناءها الملك فيروز، وسمّاها (رام فيروز)(1)، ولكنّها تعرّضت - بعد الفتح الإسلامي - للهدم والبناء والتجديد.

ومن المعارك الحاسمة في تاريخها قبل الفتح الإسلامي المعركة التي دارت بين ولدي يزدجرد بالريّ: فيروز وهرمز(2). وتعرّضت لأوّل غزو من العرب قبل الإسلام على يد عمرو بن معديكرب، ثمّ انصرف منها ومات في كرمنشاه(3).

هذا قبل فتحها إسلاميا، وأمّا بعد فتحها فقد اختلف المؤرّخون في تاريخ دخول الإسلام بلاد الريّ، تبعا لاختلافهم في تاريخ فتحها. والمتحصّل من جميع الأقوال أنّ تاريخ فتح الريّ مردّد ما بين الفترة من سنة ثمان عشرة وحتّى سنة ثلاث وعشرين.

وقد شهد قاضي الريّ يحيى بن الضرّيس بن يسار البجلي أبو زكريا الرازي (ت / 203 ه ) على انتفاض الري في زماني عمر وعثمان مرات عديدة(4). ولا شكّ أنّ انتفاضها وتمرّد أهلها خمس مرّات متعاقبة في أقلّ من عشر سنين! يشير بوضوح

ص: 8

إلى سوء تصرّف الفاتحين، كتخريبهم المدينة وهدمها. ولعلّ ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، إذ أوقف زحف الجيوش الإسلامية ريثما يستتبّ إصلاح الأُمّة من الداخل.

ولم يُؤْثَر عن أهل الريّ طيلة مدّة خلافة أمير المؤمنين الفعلية وخلافة الحسن السبط عليهماالسلام أي انفصال أو انتفاض أو تمرّد يذكر، بخلاف ما كان عليه حالهم في زماني عمر وعثمان.

وحينما ظهرت دولة الطلقاء من بني أُمية امتدّ نفوذها إلى الريّ، وَوَلِيَها لمعاوية كثير بن شهاب الحارثي(1).

ومن الحوادث السياسية المهمّة التي شهدتها الري في أوائل حكم الأمويين قوّة الخوارج المتنامية، حيث اتّخذها من أرتثّ من الخوارج يوم النهروان موطنا كحيّان بن ظبيان السلمي وجماعته، الذين شكّلوا فيما بعد حزبا سياسيّا قويّا تبادل النصر والهزيمة في معارك طاحنة مع الأمويين.

كما تعرّضت الري في أواخر العهد الأموي إلى ثورات الطالبيين، فظهر عليها سنة (127 ه ) عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب وسيطر عليها(2).

وكان آخر ولاة الأمويين على الريّ حبيب بن بديل النهشلي الذي خرج من الري ومن معه من أهل الشام خشية من جيوش العبّاسيين بقيادة الحسن بن قحطبة بن شبيب.

وانتهت فترة حكم الأمويين على بلاد الري قبل قيام الدولة العبّاسية بسنة واحدة، ولم يكن حال الري سياسيا في ظلّ الدولة العبّاسية التي نشأت سنة (132 ه ) بأحسن ممّا كانت عليه في دوله الأمويين؛ إذ سرعان ما انفصلت الري عن دولتهم بعيد

ص: 9

نشأتها، وذلك بعد قيام المنصور العبّاسي بقتل داعية العبّاسيين أبي مسلم الخراساني سنة (137 ه ).

ثمّ نالت الريّ بعد ذلك اهتمام بني العبّاس ورعايتهم، نظرا لموقعها الجغرافي المميّز.

ولتعسّف السلطة العبّاسية، تفجّرت الثورات العلوية في أماكن شتّى، واستجاب أهل الري لتلك الثورات، وأسهموا فيها بشكل كبير. فأنشأ الحسن بن زيد العلوي الدولة العلوية في طبرستان في زمان المستعين (248 - 252 ه )، وسرعان ما امتدّ نفوذها إلى الري. ولم يدم الأمر هكذا، إذ تمكن قوّاد المعتزّ (252 - 255 ه-) من الترك في أواخر عهده من السيطرة على الري في سنة (255 ه ). وخضعت الري إلى سلطة الأتراك وتعاقب ولاتهم عليها.

ولم يلبث حال الري عرضة للأطراف المتنازعة عليها إلى أن تمكّن أبو علي ابن محمّد بن المظفّر صاحب جيوش خراسان للسامانيين من دخول الري سنة (329 ه ). ولم يستتب أمر الري بيد البويهيين ، إذ نازعهم عليها الخراسانيون من السامانيين، إلى أن تمكّن البويهيون بقيادة ركن الدولة البويهي من الري فانتزعوها من أيدي السامانيين في سنة (335 ه )(1)، أي بعد ستّ سنين على وفاة ثقة الإسلام الكليني ببغداد.

وبهذا نكون قد توفّرنا على الإطار السياسي الواضح الذي كان يلفّ الري منذ فتحها الإسلامي وإلى نهاية عصر الكليني الذي احتضن ثقة الإسلام زمانا ومكانا.

امتازت الري عن غيرها من بلاد فارس بموقعها الجغرافي، وأهميّتها الاقتصادية، فهي كثيرة الخيرات وافرة الغلاّت، عذبة الماء، نقيّة الهواء، مع بعدها عن مركز الخلافة

ص: 10

العبّاسية ببغداد، زيادة على كونها بوّابة للشرق في حركات الفتح الإسلامي، ومتجرا مهمّا في ذلك الحين.

ولشهرة الري وموقعها، قصدها بعض الصحابة(1)، وكبار التابعين وتابعيهم، كسعيد بن جبير، حيث كانت له رحلة شملت مدينة الري، والتقى به الضحّاك (ت 105 ه ) وكتب عنه التفسير في الري(2). ووصل الشعبي (ت 103 ه ) إلى الري ليدخل على الحجّاج يوم كان عاملاً لطاغية عصره عبدالملك بن مروان علي الري(3). كما دخلها سفيان الثوري (ت 161 ه )(4).

ومات في الري الكثير من الأعلام والفقهاء والمحدّثين والأدباء والشعراء والقوّاد، كمحمّد بن الحسن الشيباني، والكسائي النحوي، والحجّاج بن أرطاة، وغيرهم. وكان للشعراء والأُدباء حضور بارز في تلك المدينة.

ضمّت الري في تاريخها الإسلامي خليطا من المذاهب والفرق والتيّارات الفكرية المتعدّدة، وكانت جذور هذا الخليط الواسع ممتدّة في تاريخ الري، ممّا نجم عن ذلك ثقل ما وصل إلى زمان الكليني رحمه الله من التراث بكلّ مخلّفاته، والذي ابتعد في كثير منه عن الإسلام روحا ومعنىً، ومعرفة كلّ هذا يفسّر لنا سبب طول الزمان الذي استغرقه ثقة الإسلام في تأليف الكافي الذي تقصّى فيه الحقائق، ودرس الآراء السائدة في مجتمعه، واستوعب اتّجاهاتها، ومحّصها بدقّة، حتّى جاء بالإجابة الشافية على جميع ما كان يحمله تراث الري من تساؤلات.

وفيما يأتي استعراض سريع لما شهدته الري من مذاهب وفرق وآراء، وهي:

ص: 11

كان الطابع العامّ لمجتمع الري بعد فتحها الإسلامي، هو الدخول التدريجي في الدين الجديد بمعناه الإسلامي العريض؛ إذ لم تكن هناك مذاهب وفرق، وإنّما انحصر الأمر في اعتناق الإسلام بإعلان الشهادتين، ولا يمنع هذا من الميل إلى بعض الاتّجاهات الفكرية المتطرّفة. ولا غرابة في ذلك؛ لأنّ قرب العهد بالدين الجديد مع اختلاط أوراقه بين نظريتين، جعل إسلام الرازيين - في ذلك الحين - غضّا طريا قابلاً لأن يتأثّر بأيّ اتجاه ويصطبغ بلونه، ومن هنا كانت لبقيّة الخوارج الذين ارتثوا في معركة النهروان صوت يسمع في بلاد الري، حيث اتّخذوها موطناً، ومنها خرجت أنصارهم في معاركهم العديدة مع الأمويين.

انتقل النصب - وهو عداوة أهل البيت عليهم السلام - إلى الريّ منذ إن وطأت أقدام الأمويين السلطة بعد صلح الإمام الحسن السبط عليه السلام سنة (41 ه )، حيث سنّ معاوية بدعته في سبّ أمير المؤمنين عليه السلام على منابر المسلمين، وكان منبر الري واحدا منها!

ولا شكّ في أنّ بقاء بدعة سب الوصي عليه السلام زهاء ستّين عاما كافية لأنّ تنشأ عليها أجيال لا تعرف من إسلامها شيئا إلاّ من عصم اللّه.

ونتيجة لوجود الهوى الأموي السفياني بين أهل الري، فقد انتشرت في أوساطهم عقيدة الإرجاء واستمرّ وجودها إلى زمان ثقة الإسلام الكليني، تلك العقيدة الخبيثة التي شجّعتها الأموية لتكون غطاء شرعيّا لعبثها في السلطة، ومبرّرا لاستهتارها بمقدّرات الأمّة.

تأثّرت الري كغيرها من مدن الإسلام بآراء المدرستين الآتيتين، وهما:

ص: 12

1 - المدرسة السلفية، وهي المدرسة التي كانت تهدف إلى إحياء المفاهيم السلفية الموروثة عن السلف وتحكيمها في مناحي الحياة، ورفض المناظرة والجدل، ويمثّل هذه المدرسة الفقهاء والمحدّثون من العامّة، وقد بسطت هذه المدرسة نفوذها على مجمل الحركة الفكرية في بلاد الإسلام، إلاّ في فترات محصورة ومحدودة ترجّحت فيها كفة المدرسة الثانية.

2 - المدرسة العقلية، وهي المدرسة التي استخدمت المنهج العقلي في فهم وتحليل جملة من النصوص التي تستدعي التوفيق بين أحكام الشرع وأحكام العقل، وكان روّاد هذه المدرسة الشيعة والمعتزلة، حيث اعتمدوا المنهج العقلي في تفسير ما لم يرد فيه أثر صحيح.

وكان الصراع بين المدرستين يشتدّ تارة ويخفّ أو يتلاشى أُخرى، بحسب مواقف السلطة ومبتنياتها الفكرية، ولهذا نجد انتعاش المدرسة العقلية في عهد المأمون (198 - 218 ه ) ؛ لميله إليها، وحتّى عهد الواثق (227 - 232 ه )، ولمّا جاء المتوكّل (232 - 247 ه ) أظهر ميله إلى المدرسة السلفية، وأرغم الناس على التسليم والتقليد، ونهاهم عن المناظرة والجدل ، وعمّم ذلك علي جميع بلاد الإسلام(1). وسار على نهجه المعتمد والمعتضد(2).

وممّن عرف من رجال المدرسة السلفية في بلاد الري، الفضل بن غانم الخزاعي. ومن أنصار المعتزلة في الري قاضيها جعفر بن عيسى بن عبداللّه بن الحسن بن أبي الحسن البصري (ت 219 ه )، حيث كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أيّام المحنة ببغداد.

كان للزيديّة وجود في بلاد الري، ويدلّ عليه دخول جماعة من أهل الري على

ص: 13

الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام ببغداد، وكان فيهم رجل زيدي وجماعته لا يعلمون مذهبه، فكشف لهم الإمام عليه السلام عن مذهبه(1)، ومن المستبعد أن يكون هو الزيدي الوحيد في تلك البلاد، كما أنّ في قادة الدولة العلوية في طبرستان من أعلام الزيديّة الكثير.

وهم أتباع الحسين بن محمّد النجّار ، وقد افترقت بناحية الري إلى فرق كثيرة يكفّر بعضها بعضا(2)، وقد عدّ المصنّفون في المقالات فرق النجّارية من الجبرية(3) في حين أنّهم وافقوا المعتزلة في كثير من المسائل.

وذكر الاسفراييني أنّ فرق النجارية في الري أكثر من عشر فرق ، إلاّ أنّه اكتفى بذكر أشهرها، ومثله فعل الشهرستاني في الملل، إذ ذكرا ثلاث فرق فقط هي : البرغوثية ، والزعفرانية ، والمستدركة.

انحصر وجود المذاهب العامّية بالري في مذهبين، وهما: المذهب الحنفي، والشافعي. وأمّا المذهب المالكي فقد كان امتداده في المغرب الإسلامي بفضل تلامذة مالك بن أنس، ولم يمتدّ إلى المشرق الإسلامي كثيرا، وأمّا عن مذهب أحمد بن حنبل، فهو أقلّ المذاهب الأربعة أتباعا، وآخرها نشأة، ولم تكن له تلك القدرة العلمية الكافية التي تسمح له بالامتداد خارج محيطه بغداد في عصر نشأته، سيّما وأن أحمد بن حنبل لم يكن فقيها، بل كان محدّثا؛ ولهذا أهمله الطبري - المعاصر لثقة الإسلام الكليني - في كتابه الشهير اختلاف الفقهاء. الأمر الذي يفسّر لنا عدم امتداد

ص: 14

فكر أتباعه في عصر الكليني إلى الريّ على الرغم من وقوف السلطة العبّاسية إلى جانب الحنابلة بكلّ قوة.

ومهما يكن فإنّ أغلب أهل الري كانوا من الحنفية والشافعية، وأكثرهم من الأحناف، كما صرّح به الحموي(1). ثم انحسر الوجود العامّي في الري بعد سنة (275 ه ).

ونتيجة لهذا الخليط الواسع في الري، من نواصب وزيدية ومعتزلة وجبرية وأحناف وشافعية، فقد ظهر الكذّابون والمتروكون في تلك البلاد. كما كثر المنجّمون في تلك البلاد بصورة واسعة.

إنّ اتّفاق جميع من كتب في المقالات والفرق على أسبقيّة التشيّع على سائر المذاهب والفرق التي نشأت في الإسلام، لهو دليل كافٍ على صدق ما تدّعيه الشيعة من عراقة مذهبها، وكونه المعبّر الواقعي عن مضمون رسالة الإسلام، ومن هنا حمل التشيّع عناصر البقاء وأسباب الخلود على رغم العواصف العاتية التي وقفت حائلاً بوجه امتداده.

وهكذا كان للضغط السياسي المتواصل على الشيعة دورا في امتداد التشّيع خارج رقعته الجغرافية، بحيث استطاع في الشرق أنّ يمصِّرَ مدنا ويبني دولة في الطالقان، وأن يؤسّس في الغرب الإسلامي دولة كبرى لا زال أزهر مصر يشهد على فضلها وآثارها.

وبعد هذه المقدّمة الخاطفة لنرى كيف استطاع التشيّع أن يشقّ طريقه إلى الري بعد أن عرفنا نصبها وعداوتها لأهل البيت عليهم السلام، فضلاً عمّا كان فيها من اتّجاهات مذهبية وطوائف مختلفة، مضافاً لموقف السلطة المساند لهذا الاتّجاه أو ذاك ما خلا

ص: 15

الشيعة؟

كانت الصفة الغالبة على أهل الري قبل عصر الكليني هي الأموية السفيانية الناصبة، مع تفشّي الآراء المتطرّفة والأفكار المنحرفة، والفرق الكثيرة التي لا تدين بمذهب آل محمّد صلى الله عليه و آله . لكن لم يعدم الوجود الشيعي في الري، وإنّما كان هناك بعض الشيعة من الرازيين الذين اعتنقوا التشيّع تأثّرا بمبادئه، وساعدهم على ذلك وجود بعض الموالي الشيعة من الفرس في الكوفة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام ، مضافاً لمن سكن الري من شيعة العراق، ومن استوطنها من أبناء وأحفاد أهل البيت عليهم السلامالذين جاؤوها هربا من تعسّف السلطات. ويظهر من خلال بعض النصوص أنّ الشيعة فيها كانوا في تقيّة تامّة، حتّى بلغ الأمر أنّ السيد الجليل عبدالعظيم الحسني الذي سكن الري وكان من أجلاّء أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهماالسلام ، لم يعرفه أحد من شيعة الري إلى حين وفاته، حيث وجدوا في جيبه - وهو على المغتسل - رقعة يذكر فيها اسمه ونسبه!

امتاز العصر العبّاسي الأوّل (132 - 232 ه ) بسيطرة العبّاسيين على زمام الأُمور سيطرة محكمة، وإدارة شؤون الدولة بحزم وقوّة، بخلاف العصر العبّاسي الثاني الذي ابتدأ بمجيء المتوكّل إلى السلطة وانتهى بدخول البويهيين إلى بغداد سنة (344 ه ) حيث تدهورت فيه الأوضاع السياسية كثيرا لاسيّما في الفترة الأخيرة منه، وهي التي عاشها الكليني ببغداد، فلابدّ من إعطاء صورة واضحة للمؤثّرات السياسية والفكرية التي أسهمت في تكوين رؤية الكليني للمجتمع الجديد وتساؤلاته التي حاول الإجابة عليها في كتابه الكافي، فنقول:

يرجع تدهور الحياة السياسية ببغداد في عصر الكليني إلى أسباب كثيرة أدّت إلى

ص: 16

سقوط هيبة الدولة من أعين الناس، إليك أهمّها :

وهو نظام سياسي عقيم، وخلاصته: أن يعهد (الخليفة) بالخلافة لمن يأتي بعده مع أخذ البيعة له من الأُمّة كرها في حياته، وهو بهذه الصورة يمثّل قمّة الاستبداد وإلغاء دور الأُمّة وغمط الحقوق السياسية لجميع أفرادها .

وممّا زاد الطين بلّة إعطاء ولاية العهد لثلاثة، وهو ما فعله المتوكّل الذي قسّم الدولة على ثلاثة من أولاده، وهم: المنتصر، والمعتزّ، والمؤيّد(1)، ممّا فسح - بهذا - المجال أمامهم للتنافس ومحاولة كلّ واحد عزل الآخر من خلال جمع الأعوان والأنصار، بحيث أدّى ذلك في بعض الأحيان إلى معارك طاحنة كما حصل بين الأمين والمأمون.

وانتهى هذا النظام بعد قتل المتوكّل، إلاّ أنّ البديل كان أشدّ عقما؛ إذ صار أمر تعيين (الخليفة) منوطا بيد الأتراك، مع التزامهم بعدم خروج السلطة عن سلالة العبّاسيين .

مما أدّى إلى تفاقم الأوضاع في هذا العصر، انشغال الخلفاء العبّاسيين بالعبث واللهو، إلى حدّ الاستهتار بارتكاب المحرّمات علنا بلا حريجة من دين أو واعز من ضمير.

وقد عُرِفَ عبثهم ومجونهم منذ عصرهم الأوّل، فالمنصور العبّاسي (136 - 158 ه-) مثلاً كان في معاقرته الخمر يحتجب عن ندمائه؛ صونا لمركزه، في حين أعلن ولده المهدي (158 - 169 ه-) ذلك، وأبى الاحتجاب عن الندماء.

وقد بلغ الأمر في العصر العبّاسي الأوّل أن ظهر من البيت الحاكم نفسه رجال ونساء عرفوا بالخلاعة والمجون والطرب والغناء. حتّى إذا ما أشرف عصرهم الأوّل على نهايته بالواثق تفشّى الغناء والطرب والمجون بين أرباب الدولة.

ص: 17

من آفات هذا العصر التي أدّت إلى انتكاسات سياسية خطيرة، مجيء الصبيان إلى السلطة ، حتّى صاروا ألعوبة بيد النساء والأتراك والوزراء والجند وغيرهم من رجال الدولة، نظير المقتدر باللّه (295 - 320 ه ) الذي كان عمره يوم وُلي الخلافة ثلاث عشرة سنة(1)؛ ولهذا استصباه الوزير العبّاس بن الحسن، حتّى صار ألعوبة بيده. وكان صبيّا سفيها، فرّق خزينة الدولة على حظاياه وأصحابه حتّى أنفدها(2).

يرجع تاريخ تدخّل النساء في شؤون الدولة العبّاسية إلى عصرها الأوّل، وتحديدا إلى زمان الخيزران زوجة المهدي العبّاسي التي تدخّلت في شؤون دولته، واستولت على زمام الأُمور في عهد ابنه الهادي (169 - 170 ه )(3)، وكذلك في هذا العصر حيث تدخّلت قبيحة أمّ المعتزّ في شؤون الدولة(4).

واستفحل أمر النساء والخدم في عهد المقتدر ، قال ابن الطقطقي:

كانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم، وهو مشغول بلذّته، فخربت

الدنيا في أيّامه، وخلت بيوت الأموال(5).

وذكر مسكويه ما كان لقهرمانات البلاط العبّاسي من دور كبير في رسم سياسة الدولة(6).

من الأُمور البارزة في تاريخ هذا العصر، ظهور العنصر التركي وسيطرته على مقاليد

ص: 18

الأُمور، الأمر الذي يعبّر لنا عن ضعف السلطة المركزية وتدهورها؛ لانشغالهم بلهوهم ومجونهم، مما تسبّب في سيطرة الأتراك على الدولة وتدخّلهم المباشر في رسم سياستها، ويرجع تاريخ تدخّلهم في ذلك إلى عهد المعتصم (218 - 227 ه )؛ لأنّه أوّل من جلبهم إلى الديوان، ثمّ صار جلّ اعتماده عليهم في توطيد حكمه، فانخرطوا في صفوف الجيش، وترقّوا إلى الرتب والمناصب العالية، فقويت شوكتهم إلى أن تفرّدوا بالأمر ، غير تاركين لسادتهم الخلفاء سوى سلطة اسمية، وأصبح الخليفة كالأسير بيد حرسه.

وعانى بنو العبّاس من العنصر التركي وبال ماجنته أيديهم، وذاقوا منهم الأمرين، حتّى صار أمر البلاد بأيديهم يقتلون ويعزلون وينصبون من شاؤوا.

وفي عهد المستعين باللّه، غَلَب أوتامش ابن اُخت بغا الكبير على التدبير والأمر والنهي(1)، وكان المستعين أُلعوبة بيد وصيف وبغا الكبير، ثمّ خلعوه وبايعوا المعتزّ، ثمّ بدا لهم قتل المستعين فذبحوه كما تذبح الشاة، وحملوا رأسه إلى المعتزّ(2). وكذا المعتزّ فقد غُلِب على أمره، وتفرّد بالتدبير صالح بن وصيف(3).

وأمّا المهتدي (255 - 256 ه ) فقد خلعه الأتراك، وهجموا على عسكره فأسروه وقتلوه . وأمّا المقتدر فقد بايعه الأتراك وعزلوه ، ثمّ أعادوه أكثر من مرّة.

وأمّا القاهر باللّه (320 - 322 ه ) فسرعان ما خلعوه من السلطة، وسملوا عينيه بمسمار محمي حتّى سالتا على خدّيه. وكذا الراضي (322 - 329 ه ) ومن جاء بعده كالمتّقي (329 - 333 ه-)، والمستكفي (333 - 334 ه-) الذي دخل البويهيون في زمانه إلى بغداد، حيث سملت أعينهم جميعاً.

ص: 19

مرّت الوزارة في ظلّ الدولة العبّاسية في هذا العصر بتجارب قاسية، وثبت فشلها في عصر الكليني ببغداد، إذ أخفق الوزراء في أعمالهم، ولم يحسنوا القيام بأعباء وزاراتهم، وكان همّهم الاستحواذ على أكبر قدر من الأموال، غير آبهين بشؤون الدولة وأمن الناس، بل كانوا إلبا مع الأتراك في معظم ما حصل من عزل وتنصيب! ويكفي مثالاً على ما وصلت إليه الوزارة في زمان ثقة الإسلام ببغداد ما ذكره الصابي بشأن وزراء المقتدر كأبي الحسن بن الفرات الذي ولي الوزارة ثلاث دفعات ، وكان يُعزل بعد كلّ مرّة ويُهان ويحبس ويؤتى بوزير جديد، ثمّ يعزل الوزير الجديد ويهان ويحبس، ويعاد ابن الفرات للوزارة، وهكذا حتّى قُتل بعد عزله للمرّة الثالثة وقطعوا رأسه ورأس ولده المحسن(1).

بما أنّ الحديث عن هذه الثورات والتي أحاطت بالدولة من كلّ مكان يخرجنا عن أصل الموضوع، نشير إلى أهمّها كالآتي:

1 - الثورات العلوية: وهي كثيرة ، لا سيّما في مطلع ذلك العصر التي امتدّت من الطالقان شرقا، في حدود سنة (250 ه )، وإلى الدولة الفاطمية غربا في سنة (296 ه )(2).

2 - حركة الزنج: التي فتَّت عضد الدولة العبّاسية كثيرا وراح ضحيّتها أُلوف الناس(3).

3 - حركة القرامطة: وهي من أعنف الحركات وأكثرها خطورة لا على الحكومة العبّاسية فحسب، بل على الإسلام ومثله العليا أيضا، ولهذا تجرّد ثقة الإسلام

ص: 20

الكليني رحمه الله للردّ على هذه الحركة(1).

4 - ظهور الخوارج المارقة في الموصل(2).

بسبب ضعف السلطة المركزية ببغداد وتدهورها شهدت الدولة الإسلامية في عصر الكليني انفصالاً واسعا لبعض الأقاليم، واستقلالاً كليّا لجملة من الأطراف، كما هو حال الدولة الأموية في الأندلس والفاطمية في شمال أفريقيا وغيرها.

وصفوة القول: إنّ العصر العبّاسي الثاني الذي عاش الكليني أواخره ببغداد، كان عصرا مليئا بالمشاكل السياسية للأسباب المذكورة، وكان من نتائج ذلك أنْ عمّ الفساد، وانتشرت الرشوة، وضاعت الأموال، وابتعد الناس عن الإسلام ، لا سيّما (خلفاء المسلمين) وقادتهم ووزرائهم، وهذا ما دفع حماة الشريعة إلى ذكر فضائحهم وعتوّهم كلّما سنحت لهم الفرصة، كما فعل الكليني رحمه الله الذي بيّن في كتاب القضاء من الكافي تهافت أُصول نظريّات الحكم الدخيلة على الفكر الإسلامي، فضلاً عمّا بيّنه في كتاب الحجّة وغيره من كتب الكافي من انحراف القائمين على تلك النظريات الفاسدة بأقوى دليل، وأمتن حجّة، وأصدق برهان.

استمرّت الحياة الثقافية والفكرية في عصر الكليني ببغداد بسرعة حركتها أكثر بكثير ممّا كانت عليه في العصر العبّاسي الأوّل ، وقد ساعد على ذلك ما امتازت به بغداد على غيرها من الحواضر العلمية، بتوفّر عوامل النهضة الثقافية والفكرية فيها أكثر من غيرها بكثير؛ فهي عاصمة لأكبر دولة في عصر الكليني، وتمثّل دار الخلافة وبيت

ص: 21

الوزارة والإمارة، ومعسكر الجند، ورئاسة القضاء، وديوان الكتابة، وفيها بيت المال، وإليها يجبى الخراج. وأمّا موقعها الجغرافي فليس له نظير، فأهمّ الأقاليم الإسلامية يومذاك أربعة: بلاد فارس، والحجاز، ومصر، والشام ، وهي أشبه ما تكون بنقاط متناسبة البعد وموزّعة على محيط دائرة إسلامية مركزها بغداد.

كما ضمّت قبري الإمامين موسى بن جعفر، ومحمّد بن عليّ الجواد عليهماالسلام، ومن هنا فهي مهبط روحي للشيعة، وعامل جذب للعلماء من كلّ مذهب، فلا تكاد تجد فقيها أو مفسّرا أو محدّثا أو أديبا من سائر المسلمين إلاّ وقد شدّ ركابه إليها.

ثانياً : أوجه النشاط الثقافي والفكري والمذهبي ببغداد

الملاحظ في ذلك العصر هو اجتماع جميع المذاهب الإسلامية ببغداد، من الشيعة الإمامية، والزيدية، والواقفة، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية، والطبرية، والمعتزلة، مع بروز عدد كبير من فقهاء كلّ مذهب، حتّى تألّق الفقة الإسلامي تألّقا كبيرا في هذا العصر، وممّن برز في هذا العصر جملة من أعلام وفقهاء سائر المذاهب الإسلامية .

فمن المالكية: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو الفرج عمر بن محمّد المالكي .

ومن الأحناف: عبدالحميد بن عبدالعزيز، وأحمد بن محمّد بن سلمة.

ومن الشافعية: محمّد بن عبداللّه الصيرفي، ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.

ومن الحنابلة الحشوية والمجسّمة: ابن الحربي، وعبداللّه بن أحمد بن حنبل.

ومن الظاهرية: محمّد بن علي بن داوود، وابن المغلّس أبو الحسن عبداللّه بن أحمد.

ومن الطبرية: مؤسّس المذهب الطبري محمّد بن جرير المفسّر.

ومن الشيعة الزيدية: عبدالعزيز بن إسحاق، أبو القاسم الزيدي المعروف بابن البقّال.

ص: 22

ومن الواقفة: محمّد بن الحسن بن شمّون، أبو جعفر البغدادي.

ومن المعتزلة: الجبائي المعتزلي، وكان رأسا في الاعتزال.

وأمّا الحديث عن فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية ببغداد فسيأتي في مكان لاحق.

كما ازدهرت علوم اللغة العربية، وبرز عدد كبير من النحاة، والأدباء، والكتّاب، والشعراء من البغداديين أو الذين وصلوا إليها وأملوا علومهم على تلامذتها، من أمثال المبرد، وثعلب، والزجّاج، وابن السرّاج. ومن الشعراء: البحتري ، وابن الرومي وغيرهما. كما شهد النثر نقلة جديدة في تاريخه في هذا العصر ببغداد، وهو ما يعرف بالنثر الفنّي .

ومن خصائص هذا العصر التطوّر الكبير الذي شهده الخطّ العربي، حيث استُبدِل الخطّ الكوفي المعقّد بخطّ النسخ الرشيق السهل. ممّا ساعد على سرعة الكتابة والاستنساخ. كما نشط المؤلّفون في هذا العصر في علوم الشريعة الإسلامية وغيرها كالتفسير، والتاريخ، والجغرافية، والطبّ، والهندسة، والرياضيّات، والفلك، والفلسفة.

ومن معالم النشاط الثقافي في هذا العصر ببغداد الاندفاع نحو ترجمة الكتب النفيسة من السريانية، واليونانية، والفارسية إلى اللغة العربية.

ونتيجة منطقية لهذه الحركة الواسعة من التأليف والترجمة طفحت حوانيت الورّاقين بالكتب، وما أكثر الورّاقين ببغداد في ذلك العصر. وبلغ شغف العلماء بالكتب في عصر الكليني درجة تفوق الوصف، بحيث أنّ قسما منها كان يُكتب بماء الذهب، وكانت مكتبة سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي التي أنشأها بالكرخ من بغداد سنة (381 ه ) تضمّ الآلاف من تلك الكتب القيّمة. ولكن الطائفية البغيضة جنت على حضارة الأُمّة، فأحرقت بهمجيّتها تراثها العتيد.

ص: 23

هناك الكثير من الأُمور الغامضة في الحياة الشخصية لعباقرة الشيعة، لم تزل طرق البحث موصدة أمام اكتشافها؛ لعدم وجود ما يدلّ على تفاصيل تلك الحياة، خصوصا بعد حرق مكتبات الشيعة في القرن الخامس الهجري. ولا يفيدنا علم الرجال إلاّ شذرات من هنا وهناك. وأمّا علم التراجم، فعلى الرغم من تأخّر نشأته، وضياع أُصوله الاُولى، لا زال إلى اليوم يفتقر إلى الأُسس الموضوعية التي لابدّ من مراعاتها، ولا يكفي وصول بعض مؤلّفاتهم أو كلّها لإزالة ذلك الغموض؛ لاختصاص كلّ كتاب بموضوعه؛ فكتب الحديث مثلاً لا تدلّنا على أصل مؤلّفيها، ولا توقفنا على عمود نسبهم ولا تاريخ ولاداتهم أو نشأتهم، وهكذا في أُمور كثيرة أُخرى تتّصل بهويّتهم، وإن أفادت كثيرا في معرفة ثقافتهم وفكرهم وتوجّههم. وانطلاقا من هذه الحقائق المرّة سنحاول دراسة الهوية الشخصية للكليني بتوظيف كلّ ما من شأنه أن يصوِّر لنا جانبا من تلك الهوية، لنأتي بعد ذلك على دراسة شخصيته العلمية وبيان ركائزها الأساسية، كالآتي:

هو محمّد بن يعقوب بن إسحاق، بلا خلاف بين سائر مترجميه، إلاّ من شذّ منهم من علماء العامّة، كالوارد في الكامل في التاريخ في حوادث سنة (328 ه ) حيث قال:

وفيها تُوفّي محمّد بن يعقوب، وقُتِل محمّد بن علي أبو جعفر الكليني، وهو من أئمّة الإمامية، وعلمائهم(1).

ولعلّ من الطريف أنّي لم أجد من اسمه (محمّد بن علي بن إسحاق، أبو جعفر

ص: 24

الكليني) في جميع كتب الرجال لدى الفريقين، لا في عصر الكليني، ولا في غيره. ومنه يتبيّن غلط ابن عساكر وابن الأثير، وفي المثل: «أهل مكّة أعرف بشعابها».

يكنّى الكليني رحمه الله بأبي جعفر، بالاتّفاق، ولعلّ من المناسب أن نشير هنا إلى أنّ مؤلفي أهمّ كتب الحديث عند الإمامية وهم المحمّدون الثلاثة، كلّهم يُكنّى بأبي جعفر.

عُرِف قدس سره بألقاب كثيرة يمكن تصنيفها - بحسب ما دلّت عليه - إلى صنفين، هما:

وهي أربعة ألقاب، دلّ الأوّل والثاني منها على المكان الذي ولد فيه ونشأ وتربّى وأخذ العلم في ربوعه، بينما دلّ الثالث والرابع على المكان الذي استقرَّ فيه إلى أن وافاه الأجل:

هو نسبة إلى «كُلَيْن»، قرية من قرى الريّ. وهذا اللقب من أشهر ألقابه المكانية قاطبة، ومن شهرته أنّه غلب على اسمه، ولا ينصرف إلى أحد - عند الإطلاق - إلاّ إليه، على الرغم ممّن تلقّبوا به قبله أو بعده.

جدير بالذكر أنّ قرية كلين اختلف العلماء في ضبطها كثيرا، كما اختلفوا في تحديد موقعها الجغرافي أيضا، الأمر الذي لابدّ من تناوله فنقول:

تقع قرية كُلَيْن جنوب مدينة الريّ التابعة لطهران، وهي تابعة - حسب التقسيم الإداري حالياً - إلى مدينة حسن آباد الواقعة على طريق (طهران - قمّ) على يسار القادم من طهران، ويبعد مدخلها عن طهران بمسافة (35) كيلومتراً، وعن قمّ (91) كيلومتراً. ومن مدخل المدينة إلى رأس هذا الشارع مسافة (4) كيلومترات.

ص: 25

هو نسبة إلى الريّ، المعروفة حاليا باسم (شهر ري) أي مدينة الري، وهي من الأحياء الكبيرة في جنوب العاصمة طهران، وحرف (الزاي) من زيادات النسب.

وسبب تلقيب الكليني رحمه الله بالرازي إنّما هو على أساس تبعية قرية كلين لمدينة الري، مع أنّ الكليني قد سمع الحديث من مشايخ الري، وروى عنهم كثيرا جدّا في الكافي، ممّا يشير إلى انتقاله إلى الري في بداية حياته العلمية، وبقائه فيها إلى أن بلغ ذروة شهرته، حتّى قال النجاشي في ترجمته: «شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم»(1).

وهو نسبة إلى بغداد عاصمة الدولة العبّاسية، وهذا اللقب والذي يليه هما من ألقابه المكانية المعبّرة عن تحوّله من الري إلى بغداد، حيث بقي فيها زهاء عشرين عاما إلى أن وافاه أجله المحتوم.

عرف الكليني رحمه الله بلقب (السلسلي) نسبة إلى درب السلسلة ببغداد، حيث نزل في هذا الدرب واتّخد له مسكنا هناك، ويقع هذا الدرب في منطقة باب الكوفة ؛ أحد أبواب بغداد الأربعة، وتقع في الجانب الشرقي من بغداد في محلّة الكرخ.

هي الألقاب التي عبّرت عن شخصيّة الكليني العلميّة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين، هما:

ص: 26

وُصِفَ الكليني على لسان الكثير من علماء العامّة بأوصاف علمية لا تقلّ عمّا وصفه به علماء الإمامية، ومن تلك الألقاب الكثيرة لقب (المجدّد) يعني: مجدّد المذهب الإمامي على رأس المئة الثالثة.

لمّا كان الكليني رحمه الله «. .. في العلم، والفقه، والحديث، والثقة، والورع، وجلالة الشأن، وعظم القدر، وعلوّ المنزلة، وسموّ الرتبة، أشهر من أن يحيط به قلم، ويستو فيه رقم»(1) فلا غرو في أن يوصف بما يليق بشأنه، ولكثرة تداول بعض تلك الأوصاف صارت علما له مثل: (رئيس المحدّثين)، إلاّ أنّ شهرة الشيخ الصدوق بهذا اللقب جعلته ينصرف إليه عند الإطلاق، خصوصا مع قلّة استعماله بحقّ الكليني في الكتابات المعاصرة، وغلبة لقب (ثِقة الإسلام) الذي صار علما للكليني رحمه الله دون من سواه.

وسنبحثها من جهتين، وهما:

1 - تاريخها: لم يؤرّخ أحد ولادة الشيخ الكليني، ولهذا يتعذّر علينا معرفة مدّة عمره بالضبط . نعم يمكن تلمّس القرائن التي تفيدنا - على نحو التقريب - في تقدير عمره، ومن تلك القرائن:

أ - إنّه وُصِفَ من المجدّدين على رأس المئة الثالثة، والمجدّد لا يكون مجدّدا دون سنّ الأربعين عادةً، وهذه القرينة تعني أنّ ولادته كانت في حدود سنة (260 ه ).

ب - إنّه حدّث في الكافي عن بعض المشايخ الذين ماتوا قبل سنة (300 ه )،

ص: 27

كالصفّار (ت 290 ه )، والهاشمي (ت 291 ه )، والأشعري الذي مات قبل الصفّار، وسهل بن زياد الذي مات قبل الأشعري(1)، وهذه القرينة تساعد التقريب المذكور.

ج - إنّه كان ألمع شخصية إمامية في بلاد الري قبل رحلته إلى بغداد ، كما يدلّ عليه قول النجاشي ، مع كثرة علماء الشيعة بالري في عصر الكليني، وإذا علمنا أنّه غادر الري إلى العراق قبل سنة (310 ه )، أمكن تقدير عمره يوم مغادرته بنحو خمسين عاما أو أقلّ منه بقليل، وهو العمر الذي يؤهّله لزعامة الإمامية في بلاد الري.

د - إنّ غرض الكليني من تأليف الكافي هو أن يكون مرجعا للشيعة في معرفة أُصول العقيدة وفروعها وآدابها، بناءً على طلب قُدِّم له في هذا الخصوص ، كما هو ظاهر من خطبة الكافي، ومثل هذا الطلب لا يوجّه إلاّ لمن صَلُبَ عوده في العلم، وعرفت كفاءته، وصار قطبا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الخطير. وعليه، فإن قلنا بأنّ سنة (290 ه ) هي بداية الشروع في تأليف الكافي بناءً على وفاة بعض مشايخه حدود هذا التاريخ، فلا أقلّ من أن يكون عمره وقت التأليف ثلاثين عاما إن لم يكن أكثر من ذلك، وهذا يؤيّد التقدير المذكور.

2 - مكانها: الظاهر أنّ مكان ولادة الشيخ الكليني رحمه الله هو قرية كُلَين، وهناك جملة من القرائن القوية الدالّة على ذلك، هي:

أ . النسبة إلى كلين، بلحاظ أنّ الرحلة لا تكون إلى القرى عادةً، بل غالبا ما تكون من القرى إلى حواضر العلم والدين المشهورة، وعليه فنسبته إلى تلك القرية يشير إلى ولادته فيها، ونشأته الاُولى بين ربوعها .

ب . إنّ قبر والده الشيخ يعقوب لا زال قائما إلى اليوم في قرية كلين.

ج . أخو الشيخ الكليني منسوب إلى كلين، وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني.

د . أُمّ الشيخ الكليني وأخوها وأبوها وعمّها وجدّها من أهل تلك القرية ، كما

ص: 28

سيأتي في بيان نشأته وأسرته.

ه- . مشايخه الأوائل الذين تلقّى العلم عنهم كانوا من كلين.

وكلّ هذا ينفي القول بولادته في مكان آخر، ومنه يتبيّن خطأ الأستاذ عبدالواحد الأنصاري بقوله: «ولد الكليني ببغداد»(1) ولعلّه اشتبه بوفاته في بغداد.

نشأ في قرية كُلَين الصغيرة وانتسب إليها، فكان أشهر أعلامها في تاريخها القديم والمعاصر. وعاش طفولته في بيت جليل أبا وأُمّا وإخوة وأخوالاً، وتلقّى علومه الأُولى من رجالات العلم والدين من أهل تلك القرية، لا سيّما من أُسرته.

ويبدو أنّ لتلك القرية ثقلاً علميا معروفا في ذلك الحين؛ إذ خرّجت عددا من الأعلام لا زال ذكرهم يتردّد في كتب الحديث والرجال، كإبراهيم بن عثمان الكليني، وأبي رجاء الكليني، وغيرهما.

وإذا ما وقفنا على من برز من أُسرة الكليني وأخواله، علمنا أنّه لم يفتح عينيه على محيط مغمور ثقافيا، وإنّما توفّرت له في محيطه وأُسرته الأسباب الكافية لأن تكون له نشأة صالحة أهّلته في أوان شبابه لأن يتفوّق على أقرانه. فأبوه الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني رحمه الله من رجالات تلك القرية المشار لهم بالبنان(2). وأمّا أُمّه فهي امرأة جليلة فاضلة؛ حيث تلقّت تربية حسنة، وعاشت حياتها قبل زواجها في بيت من البيوتات المعروفة في تلك القرية، وهو البيت المشهور ببيت علاّن.

وبمناسبة الحديث عن الأُسرة التي احتضنت ثقة الإسلام، نودّ التذكير بأمرين:

أحدهما: سؤالنا القديم الذي مضى على طرحه زهاء عشرين عاما: «هل للكليني ولد»؟ ولم يزل إلى الآن بلا جواب محكم، حيث لم أجد - رغم التتبّع الطويل

ص: 29

الواسع - ما يشير إلى النفي أو الإثبات بشكل قاطع.

والآخر: في خصوص أصل الكليني، إذ لا دليل على انحداره من أُصول فارسية، خصوصا وأنّ اسم جدّه الأعلى ليس من أسماء الفرس، فاسم جدّ البخاري صاحب الصحيح مثلاً هو بردزبه، وهو من أسماء المجوسية، ولا يكفي الانتساب إلى كلين والولادة فيها على تثبيت الأصل الفارسي. كما لا دليل على انحدار ثقة الإسلام من أُصول عربية أيضا، وربّما قد يُستفاد من الكافي نفسه ما يشير عن بعد إلى عدم فارسيّته، فقد روى بسنده عن محمّد بن الفيض، عن الإمام الصادق عليه السلام بأنّ «النرجس من ريحان الأعاجم» ، ثمّ قال معقّبا: «وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إن صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع»(1)، حيث إنّه لو كان من الأعاجم أصلاً لما احتاج إلى الرواية بنسبة شمّ الريحان إليهم، بل يؤكّده بنفسه؛ لعدم خفاء ذلك على من انحدر منهم، ولكنّه دليل ضعيف.

اختلف العلماء في ضبط تاريخ وفاته على قولين، هما:

الأوّل : تحديد تاريخ الوفاة بسنة (328 ه )، قال الشيخ الطوسي في الفهرست:

توفّي محمّد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ببغداد، ودُفن بباب الكوفة في مقبرتها(2).

وتابعه على ذلك السيّد ابن طاووس(3)، واختاره من العامّة ابن ماكولا(4)، وابن عساكر الدمشقي(5)، وغيرهما .

ص: 30

الثاني : تحديد تاريخ الوفاة بسنة (329 ه )، وهو القول الثاني للشيخ الطوسي، قال في الرجال:

مات سنة تسع وعشرين وثلاثمئة في شعبان ببغداد، ودفن بباب الكوفة(1).

واختاره النجاشي، قال:

ومات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد، سنة تسع وعشرين وثلاثمئة سنة تناثر النجوم، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط(2).

وذهب إلى هذا القول من العامّة أبو الفداء(3)، وإسماعيل باشا البغدادي(4).

وهذا القول هو الراجح ؛ لجملة من الأُمور، هي:

أ . إنّ أسبق مصادر القول الأوّل الذي حدّد وفاة الكليني رحمه الله بسنة (328 ه ) هو فهرست الشيخ الطوسي، ولا يبعد أن يكون هو المصدر الأساس لبقيّة الكتب التي حدّدت الوفاة بتلك السنة سواءً كانت شيعيّة، أو غيرها.

ب . المشهور هو أنّ الشيخ الطوسي ألّف كتاب الفهرست قبل كتاب الرجال، وهذا يعني أنّ قوله في الرجال الموافق لقول النجاشي بمثابة الرجوع عن قوله السابق.

ج . توفّر القرينة الدالّة على صحّة سنة (329 ه )، وهي ذكر شهر الوفاة، وهو شهر شعبان كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي في رجاله، في حين تفتقر سنة (328 ه ) إلى مثل هذا التحديد.

جدير بالذكر إنّ شهر شعبان من سنة (329 ه ) يصادف شهر مايس من سنة 941 م، وشهر أرديبهشت من سنة 322 ه . ش .

اتّفق الكلّ على أنّ وفاته كانت ببغداد، ولم أجد المخالف في هذا إلاّ ما كان من

ص: 31

أحمد أمين المصري (ت 1373 ه ) الذي زعم أنّ وفاة الكليني بالكوفة(1). والمعروف عن أحمد أمين أنّه لم يطّلع على كتب الشيعة في خصوص معرفة عقائدهم وأعلامهم.

وخرجت جموع الشيعة ببغداد في ذلك اليوم الحزين لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان عالمها وفقيهها ومحدّثها الشيخ الكليني رحمه الله ، واحتشدت بخشوع ليؤمّها

في الصلاة نقيب الطالبيين ببغداد السيّد محمّد بن جعفر الحسني المعروف بأبي قيراط، ثمّ نقلته بعد ذلك إلى مثواه الأخير.

جدير بالذكر، أنّه قد شهدت بغداد وغيرها في سنة (329 ه ) وفيات عدد من أقطاب الإمامية، كالشيخ الصدوق الأوّل، والسفير الرابع الشيخ علي بن محمّد السَّمُري، كما مات فيها عدد جمّ من علماء الطوائف والمذاهب الأُخرى من فقهاء ومتكلّمين ومحدّثين، حتّى سمّيت تلك السنة بسنة موت العلماء، وحصل في تلك السنة من الأحداث ما لم يعهد مثله، كتناثر النجوم فيما قاله النجاشي، مع مطر عظيم، ورعد هائل، وبرق شديد فيما قاله الخطيب البغدادي(2)، ممّا يدلّ على شؤم تلك السنة.

يُعلم ممّا تقدّم أنّ مكان قبر الكليني في الجانب الغربي من بغداد؛ لتصريح الشيخ الطوسي وغيره بأنّه دُفن ببغداد في مقبرة باب الكوفة، قرب صراة الطائي، وقد رأى الشيخ أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون قبر الشيخ الكليني في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه.

وصراة الطائي اسم لنهرين ببغداد وكلاهما في الجانب الغربي من بغداد ؛

ص: 32

أحدهما: يُسمّى الصراة العظمى، أو الصراة العليا. والآخر: يُسمّى الصراة الصغرى، أو الصراة السفلى، ومنبعهما من نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ ماءه من جنوب بغداد، وتحديدا من المنطقة المسمّاة حاليا بجزيرة بغداد.

ولكنّ القبر المنسوب إلى الشيخ الكليني رحمه الله يقع اليوم في منطقة الرصافة على الضفّة الشرقية لنهر دجلة، وبالضبط في جامع الصفوية سابقا، والآصفية حاليا ، جنب المدرسة المستنصرية على يمين العابر من الكرخ إلى الرصافة على جسر المأمون الحالي، ولا يفصل هذا الجامع عن نهر دجلة إلاّ بضعة أمتار، وإلى جانبه قبر آخر في الجامع نفسه.

وقد تعرّض القبر المذكور إلى محاولة هدمه في زمان العثمانيين، وحُفر القبر في زمانهم فوجدوا الشيخ بكفنه وكأنّه دُفِن قبل ساعات، ثمّ شُيِّد القبر وبُنيت عليه قبّة عالية. وتعرّض للهدم أيضا في عهد الاحتلال الانجليزي للعراق، فانتفض الشيعة تجاه تلك المحاولة الخسيسة.

بذل الشيخ الكليني رحمه الله جهدا مميّزا في تأليف كتاب الكافي وتصنيفه بعد عملية جمع وغربلة واسعة لما روي عن أهل البيت عليهم السلام في أُصول الشريعة وأحكامها وآدابها، كما يشهد بذلك تلوّن الثقافة الإسلامية الواسعة المحتشدة في كتاب الكافي (أُصولاً، وفروعا، وروضة)، ومن الواضح أنّه ليس بوسع (كُلَيْن) تلك القرية الصغيرة تلبية حاجة الكليني لتلك المهمّة الخطيرة، ومن هنا تابع رحلته وعزم على سفر طويل لطلب العلم، خصوصا وأنّه لابدّ من الرحلة في ذلك الوقت كما يقول ابن خلدون(1)،

ص: 33

ولهذا لم يكتف أحد من علماء الحديث وأقطابه في حدود مدينته.

ولهذا طاف الكليني في الكثير من حواضر العلم والدين في بلاد الإسلام، وسمع الحديث من شيوخ البلدان التي رحل إليها. فبعد أن استوعب ما عند مشايخ كُلَيْن من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، اتّجه إلى الريّ لقُربها من كُلَيْن، فاتّصل بمشايخها الرازيّين، وحدّث عنهم. ولا يبعد أن تكون الري منطلقَه إلى المراكز العلمية المعروفة في بلاد العجم ومن ثَمَّ العودة إلى الريّ؛ إذ التقى بمشايخ من مدنٍ شتّى وحدّث عنهم؛ فمن مشايخ قمّ الذين حدّث عنهم: أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبداللّه بن أبي خَلَف الأشعري وغيرهما. كما حدّث عن بعض مشايخ سمرقند كمحمّد بن علي الجعفري ، ونيسابور كمحمّد بن إسماعيل النيسابوري ، وهمدان ، كمحمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني .

وبعد أن طاف الكليني في المراكز العلمية في إيران رحل إلى العراق واتّخذ من بغداد قاعدة للانطلاق إلى المراكز العلمية الأُخرى، إلى أن وافاه أجله المحتوم فيها. فقد حدّث بعد ارتحاله من بغداد إلى الكوفة عن كبار مشايخها، كأبي العبّاس الرزّاز الكوفي، وحميد بن زياد الكوفي، كما رحل إلى الشام بعد أن وقف على منابع الحديث ومشايخه في العراق ، وحدّث ببعلبك ، كما صرّح بهذا ابن عساكر الدمشقي في ترجمة ثقة الإسلام(1).

لم تكن هجرة الكليني قدس سره من الري إلى بغداد هجرة مجهولة السبب(2)، ولا تأثّرا بالمنهج العقلي الذي عُرِفت به المدرسة البغدادية ، كما لم تكن هجرة الكليني إلى بغداد بدوافع سياسية من قبل البويهيين، كما توهّمه صاحب كتاب الكليني

ص: 34

والكافي(1) ، بل كانت لاعتبارات علمية محضة، فبغداد مركز الحضارة، وملتقى علماء المذاهب من شتّى الأمصار، ومستوطن السفراء الأربعة رضوان اللّه تعالى عليهم.

ومن ثمّ فقد غادر الري بعد تجوال طويل في بلاد إيران، فكان عليه الانتقال إلى بغداد؛ لتكون منطلقه إلى مدن العراق والبلاد المجاورة كالشام والحجاز، خصوصا وأنّ العراق يمثّل مركز الثقل الأعظم لتراث أهل البيت عليهم السلام.

وأمّا عن ادّعاء التأثّر بالمنهج العقلي، والإيحاء بأنّه السبب المباشر في هجرة الكليني إلى بغداد دون قمّ فهو زعم باطل من وجوه عديدة، نشير لها باختصار:

الوجه الأوّل: إنّه لو أُجري مَسْحٌ شامل لأحاديث الكافي وتمّ إرجاعها إلى مشايخ الكليني المباشرين ، لوجدت أكثر من ثلثي الكافي يرجع إلى مشايخه القمّيين دون غيرهم.

الوجه الثاني: المعروف أنّ الكليني يحدّث عن سهل بتوسّط (العدّة) غالبا، وبدونها أحيانا، وإذا عُدنا إلى رجال عدّة الكافي عن سهل لا نجد فيهم بغداديا واحدا، بل كلّهم من بلاد الريّ، وما رواه عنه من غير توسّط العدّة فجميعه عن القمّيين.

الوجه الثالث: روايات الكافي وإن تناولت الكثير من المباحث العقلية ، إلاّ أنّها مسندة إلى أهل البيت عليهم السلام، واختيارها لا يكوّن علامةً فارقةً في التأثّر بالمنهج العقلي، ولتأثّر مدرسة قمّ وقادتها بتلك الروايات أكثر من الكليني عدّة مرّات .

الوجه الرابع: ما ورد في ديباجة الكافي يشهد على بُطلان الزعم المذكور ؛ إذ بيّن الكليني أنّه سيتبع المنهج الروائي في تحصيل الأحاديث الشريفة، بل صرّح بعجز العقل عن إدراك جميع الأحكام، وأنّ المُدْرَك منها ما هو إلاّ أقلّها.

الوجه الخامس: إنّ سهل بن زياد نفسه كان من مشهوري الرواة، ومنهجه روائي بحت، وليست له آراء عقلية في مرويّاته، حتّى يُدعى تأثّره بالمنهج العقلي، كما أنّ

ص: 35

مرويّاته في الكافي لم تنحصر بأُصوله التي ردّت على الأفكار والاتّجاهات السائدة في ذلك العصر، وإنّما كان جلّها في الأحكام الشرعية الفرعيّة التي لا تختلف بين روّاد مدرستي قمّ وبغداد.

تتلمذ الشيخ الكليني رحمه الله على مشاهير الشيعة في شرق البلاد الإسلامية وغربها ، وروى الحديث عن أعلام الأُمّة في الكافي وغيره من كتبه، وهم:

قال النجاشي:

أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القمّي، كان ثقةً، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر...(1).

وهو من مشايخ ابن قولويه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، والصدوق الأوّل، ومن أشهر ثلامذته ثقة الإسلام الكليني رحمه الله ، فقد اعتمده في روايات كثيرة في الكافي، قد تزيد على خمسمئة رواية، مصرّحا باسمه تارةً، وبكنيته أُخرى، وهو من رجال عِدَّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري.

هو أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، حفيد أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وروى عنه. وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني ، روى عنه في الكافي في عدّة موارد مصرّحاً باسمه(2)، بل هو من رجال عِدّة الكليني الذين يروي

ص: 36

عنهم عن البرقي ، كما ذكره العلاّمة الحلّي في الخلاصة.

قال النجاشي:

هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتّى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم، ومداخلته إياهم، وعظم محلّه، وثقته، وأمانته(1).

وقال الشيخ:

وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر (2) .

ووصفه الذهبي بأنه نادرة الزمان، وقال:

طلب الحديث سنة بضع وستين ومئتين وكتَبَ منه ما لا يحد ولا يوصف عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكة(3).

ومات سنة (333 ه )، وله في الكافي عِدّة روايات.

روى له الكليني في كتاب الصيام من فروع الكافي حديثا واحدا(1)، وهو مشترك بين جماعة بهذا الاسم. وأحمد هذا ثقة معروف، قال النجاشي:

وكان أبو الحسن أحمد بن محمّد ثقة في الحديث(2).

أبو جعفر الأشعري القمّي، من مشاهير الفقهاء والمحدّثين الأجلاّء، اتّفق الكلّ على جلالته ووثاقته، قال النجاشي :

شيخ القمّيين، ووجههم، وفقيههم غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى

السلطان، ولقي الرضا عليه السلام ، وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني، وأبا الحسن العسكري عليهماالسلام...(3) .

روى الكليني عنه ما يقرب من ألف حديث في الكافي ، وأكثرها عن محمّد بن يحيى، عنه، ثمّ عن عدّة من أصحابنا، عنه، كما روى عنه بوسائط أُخرى في موارد قليلة. نعم ربّما يبدأ إسناد الكافي أحيانا بأحمد بن محمّد بن عيسى من باب تعليق الإسناد على سابقه، ولكن وقع في موردين(4) من الكافي في بداية الإسناد ، ولا تعليق في المقام، وحمله على التعليق خلاف المصطلح.

أحد مشايخ الكليني المعتمدين لديه، روى عنه اثنين وخمسين حديثا(5)، واختلف المتأخّرون في حاله، والصحيح وثاقته، بل جلالته، وإكثار ثقة الإسلام من الرواية

ص: 38

المباشرة عنه مع الترحّم عليه(1)، قرينتان قويّتان على ذلك، ولا يمكن اغفالهما بحال .

هو أحد مشايخ الكليني، روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الشيخ المفيد وابن الغضائري وغيرهما معبّرا عنهم بلفظ (جماعة)، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزُّرَاري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب(2).

روى له الكليني حديثا واحدا في روضة الكافي(3)، والحديث مرسل، ويحتمل

إرساله من الكليني إلى إسماعيل بن عبداللّه القرشي ؛ لوجود بعض الرواة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بهذا الاسم وهم من قريش ، وعلى هذا لا يكون الرجل من مشايخه.

روى له حديثين في الكافي ، وهو من مشايخ الصدوق الأوّل علي بن بابويه القمّي رضى الله عنه.

روى الكليني عن الحسن بن خفيف، عن أبيه خبرا واحدا في خصوص بعث الإمام الحجّة عليه السلام بخادمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله . والحسن هذا إمامي كما يظهر من روايته، إلاّ أنّه مجهول الحال عند بعضهم.

ص: 39

هذا السيّد من مشايخ الصدوق الأوّل المعاصر للكليني، فقد روى عنه كتاب زكّار بن يحيى كما في الفهرست(1). ولم يقع بهذا العنوان في جميع أسانيد الكافي، ولم يروِ أحد عن الكليني عنه بهذا العنوان أيضا، وإنّما وقع بعنوان (الحسن بن علي العلوي) تارةً، و(الحسين بن علي العلوي تارةً أُخرى. والجميع واحد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال(2).

من مشايخ الكليني، وله جملة يسيرة من الروايات في الكافي ، رواها عن محمّد

بن الحسين ومحمّد بن عيسى ومحمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن موسى، وعنه في الجميع الكليني رحمه الله (3).

«الحسين بن أحمد بن هلال»(1). وهو مقبول الرواية حسن، وليس بمجهول بعد اتّفاق الشيخين على روايته.

من مشايخه وقد ذكره ابتداءً في سبعة أحاديث فقط من أحاديث الكافي(2).

من أجلاّء مشايخ الكليني، روى عنه أكثر من أربعمئة حديث في الكافي، ووقع في كثير من أسانيد روايات الكتب الأربعة، وقد بلغت بإحصاء السيّد الخوئي ثمانمئة وتسعة وخمسين موردا(3). وجاء اسمه في أسانيد الكافي تارةً بعنوان: «الحسين بن محمّد»، وأُخرى «الحسين بن محمّد الأشعري»، وثالثة «الحسين بن محمّد بن عامر»، ورابعة «أبو عبداللّه الأشعري».

وقد ترجم له ابن حجر قائلاً:

الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري، ذكره علي بن الحكم في شيوخ الشيعة، وقال:

كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافي، وصنّف الحسين كتاب طبّ أهل البيت، وهو من خير الكتب المصنّفة في هذا الفنّ(4).

روى عنه الكليني أكثر من ثلاثمئة حديث توزّعت على جميع أجزاء الكافي . قال النجاشي:

ص: 41

حُمَيْد بن زياد بن حمّاد بن حمّاد هوار الدِهْقان، أبو القاسم، كوفي سكن سورا وانتقل إلى نينوى ... كان ثقة، واقفا، وجها فيهم، سمع الكتب، وصنّف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتاب الرجال - إلى أن قال : - ومات حُمَيْد سنة عشر وثلاثمئة(1).

ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن عيسى الأشعري عند ذكر كتابه النوادر(2). وترجم له في مكانٍ لاحق قائلاً:

داوود بن كُوْرَة أبو سليمان القمّي، وهو الذي بوّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السرَّاد على معاني الفقه، له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ...(3).

وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني بتوسّطهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وبهذا صرّح النجاشي في ترجمة الكليني(4) .

قال النجاشي:

سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمّي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث. لقي من وجوههم الحسن بن عَرَفة، ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي، وأبا حاتم الرازي، وعبّاس الترقُفي. ولقي مولانا أبا محمّد عليه السلام ، ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد عليه السلام ، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، واللّه أعلم... وصنّف سعد كتباً كثيرة - إلى أن قال - تُوفّي سعد رحمه اللّه سنة إحدى وثلاثمئة، وقيل: سنة

ص: 42

تسع وتسعين ومئتين(1).

من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي أحاديث كثيرة مباشرة وبلا تعليق، والقول بتلمذة الكليني على يديه خلاف المشهور، نظرا لروايته عن سهل أكثر من ألف حديث بواسطة علي بن محمّد، أو محمّد بن الحسن، أو كلاهما عنه، وكذلك بواسطة عِدّة من أصحابنا عنه.

وهذا لا يمنع من الرواية عنه بلا واسطة، خصوصا وأنّ إمكان اللقاء به في الريّ أو بغداد ممكن، ومن ثم فإنّ الالتزام بعدم اللقاء يعني التدليس ، إذ لا تعليق في جميع الأسانيد التي سنذكرها على أسانيد سابقه في الكافي، والتدليس منتفي عن ثقة الإسلام بالإجماع . هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ منهج الكليني أنْ يبتدئ في الإسناد بذكر أحد من مشايخه، ومَن وقع فيه ابتداءً ولم يعاصره الكليني فإنّما هو للإشعار بأخذ الحديث من كتابه والطريق إليه معلوم من سابقه.

هو من أعاظم ثقات القمّيين ومشاهيرهم، بل من الأجلاّء المعروفين بلا خلاف، قال النجاشي في ترجمته: «شيخ القمّيين ووجههم...»(2).

روى عنه الكليني أكثر من أربعة آلاف حديث في كتاب الكافي، فضلاً عن اشتراكه

مع غيره في الرواية عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بلفظ «عدّة من أصحابنا».

ص: 43

قال النجاشي:

علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح

المذهب(1).

ولعلي بن إبراهيم رضى الله عنه مرقد مشهور في مدينة قمّ المشرفة لا زال شاخصاً إلى الآن يؤمّه العارفون لحقّه من كلّ حدبٍ وصوب.

محدّث، جليل، نسّابة، ثقة، روى له الكليني في الكافي أربعة أحاديث فقط، اثنين منها مباشرة(2)، واثنين بالواسطة(3).

قال النجاشي:

علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن ... أبو الحسن الجواني، ثقة، صحيح الحديث،

له كتاب أخبار صاحب فخ، وكتاب أخبار يحيى بن عبداللّه بن حسن(4).

هو من مشايخ الكليني، ذكره الشيخ في رجاله، قائلاً:

يروي عنه الكليني رحمه الله ، وروى عنه الزُّرَاري رحمه الله ، وكان معلّمه(5).

كما ذكره الزُّرَاري في رسالته في آل أعين مصرّحاً بأنّه مؤدّبه(6).

من مشايخ الكليني، لم يروِ عنه في الكافي، ومن وقع في إسناده بهذا الاسم فهو

ص: 44

غيره .

قال الشيخ الصدوق:

حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام رضى الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال: حدّثنا علي بن محمّد بن سليمان ...(1).

ورواية الشيخ الصدوق المذكورة لم يروها الكليني في الكافي ، نعم وقع في الكافي علي بن محمّد بن سليمان النوفلي في حدود ستّ روايات، وهو يروي عنه بواسطتين تارةً ، وبثلاث وسائط أُخرى. ويظهر أنّ المذكور في إسناد الشيخ الصدوق يختلف عمّن وقع بهذا الاسم في أسانيد الكافي ؛ لجملة من القرائن.

هو من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي كثيراً جدّاً، فضلاً عمّا رواه عنه في ضمن رجال عِدَّته عن البرقي، وقد يعبّر عنه بلفظ علي بن محمّد بن بُنْدار.

قال النجاشي:

علي [بن محمّد(2)] بن أبي القاسم، عبد اللّه بن عمران البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يُكنّى أبا الحسن، ثقة، فاضل فقيه، أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي، وتأدّب عليه، وهو ابن بنته(3).

هو أحد مشايخ الكليني، ويُلقّب بالكليني الرازي ، ويُعرف بعَلاّن. وهو خال الكليني وأُستاذه، ومن رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم عن سهل بن زياد ، وقد وثقّه جميع من ترجم له؛ قال النجاشي:

ص: 45

علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعَلاّن، يكنى

أباالحسن، ثقة، عين، له أخبار القائم عليه السلام (1).

من مشايخ العِدّة الّذين يروي عنهم الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي . وقد روى الكليني سائر كتب أحمد بن عيسى الأشعري عن الكُمنداني وجماعته عنه(2).

روى الكليني عنه مضموما إلى العِدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أحاديث كثيرة قد تزيد على سبعمئة حديث موزّعة على جميع أجزاء الكافي، كما روى عنه منفردا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(3).

من أهل آذربيجان، ولد سنة (187 ه ) وتوفّي سنة (304 ه ) ، فقد بصره رضى الله عنه بعد الثمانين ثمّ رُدَّت له عيناه قبل وفاته بسبعة أيّام ، وهو من مشايخ الكليني الثقات الأجلاّء، روى عنه في الكافي في موردين ، وكنّاه بأبي محمّد مع الترحّم عليه في

أوّلهما(4).

وعدّه الشيخ الصدوق والعلاّمة الطبرسي ممّن شاهد مولانا الإمام الحجّة عليه السلام من الوكلاء من أهل آذربيجان(5).

من محدّثي العامّة ورواتهم، روى عنه الشيخ الكليني رحمه الله ، وليس له في الكافي أيّ

ص: 46

حديث. قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:

قدم دمشق، وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمّد بن علي الجعفري السمرقندي، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري ...(1).

من مشايخ الكليني، حدّث عنه ببغداد كما في لسان الميزان(2)، وهو غير محمّد بن

أحمد بن عبد الجبّار المعروف بمحمّد بن أبي الصهبان القمّي الذي حدّث عنه الكليني بالواسطة في جملة من أحاديث الكافي . وليس لمحمّد هذا رواية في الكافي .

من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في روضة الكافي(3) ، ومن مشايخ الصدوق الأوّل أيضاً.

من مشايخ الكليني قدس سره، وقد تردّد بعضهم في تشخيص محمّد بن إسماعيل هذا المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي أُصولاً وفروعا وروضةً ، وبصورة كثيرة تدلّ على اعتماد ثقة الإسلام على ما يرويه ، وسبب التردّد المذكور، هو اشتراك جماعة من الرواة بهذا الاسم، أشهرهم ثلاثة، هم: «محمّد بن إسماعيل النيسابوري» «محمّد بن إسماعيل البرمكي» «محمّد بن إسماعيل بن بزيع».

وانتهت كلمة المحقّقين من علمائنا إلى قولٍ واحد ، خلاصته : إنّ المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي بهذا العنوان المطلق «محمّد بن إسماعيل» هو النيسابوري لا غير(4).

ص: 47

قال النجاشي:

محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الري، يقال له: محمّد بن أبي عبد اللّه، كان ثقة، صحيح الحديث، إلاّ أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه - وكان أبوه وجهاً...(1).

وقال الشيخ في آخر التوقيعات الواردة على أقوام ثقات:

ومات الأسدي على ظاهر العدالة، لم يتغيّر، ولم يطعن عليه، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمئة(2).

وترضّى عليه الشيخ الصدوق، وقدّم مايرويه على غيره في صورة التعارض.

هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن، أبو العبّاس، القرشي، الرزّاز، ثقة جليل، من أجلاّء ومشاهير مشايخ الكليني. وذكر أبو غالب الزُّرَاري في رسالته الشهيرة ما يدلّ بكلّ وضوح على جلالة الرزّاز، وسموّ قدره، ومنزلته بين صفوف الشيعة في عصره(3).

وقد وقع في أسانيد الكافي بعدّة عناوين، هي: أبو العبّاس الرزّاز، وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفي، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، ومحمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، ومحمّد بن جعفر، وأبو العبّاس الكوفي . والمقصود من جميعها واحد ، إلاّ في الأخيرين ؛ لكونهما من المشتركات ما لم تكن قرينة دالّة على إرادة الرزّاز.

ص: 48

قال النجاشي:

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ... أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية - إلى أن قال : - توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقمّ، سنة تسعين ومئتين رحمه اللّه (1).

وعَدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ، قائلاً:

له إليه عليه السلام مسائل، يلقّب: ممولة(2).

وقد أكثر الصدوق من الرواية عنه بتوسّط شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه .

من مشايخ الكليني، وليس له في الكافي رواية - بهذا العنوان - ، ولا في غيره من كتب الحديث. نعم روى الكليني كتب علي بن العبّاس الجراذيني الرازي بواسطته(3). ولهذا عدّه الشيخ آقا بزرك من مشايخ ثقة الإسلام الكليني(4).

روى عنه ثقة الإسلام حديثا واحدا فقط(5) ، وهو مهمل لم يذكره أحد ، وليس له في الكتب الأربعة سوى هذا الحديث.

من أجلاّء مشايخ الكليني قدس سره، قال النجاشي:

ص: 49

كان ثقة وجهاً، كاتب صاحب الأمر عليه السلام ، وسأله مسائل في أبواب الشريعة(1).

وهو من مشايخ ابن قولويه أيضاً. وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني

عنهم، عن البرقي.

من مشايخ ثقة الإسلام(2)، روى عنه في فروع الكافي(3)، وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي بتوسّطهم عن سهل بن زياد، كما صرّح بهذا العلاّمة الحلّي.

من شيوخ الكليني، حدّث عنه ببعلبك، قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:

قدم دمشق، وحدّث ببعلبك، عن أبي الحسين محمّد بن علي الجعفري السمرقندي...(4).

وليس له ذكر في الكافي، ولم يقع في إسناد الحديث الشيعي، ولم يذكره سوى ابن عساكر.

المفضل الشيباني(1)، كما روى عنه فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي صاحب التفسير(2).

من مشايخ الكليني رضى الله عنه، روى عنه خطبة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بعد موت النبيّ صلى الله عليه و آله بسبعة أيّام، وذلك حين فرغ من جمع القرآن الكريم، كما في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق(3). وليس له رواية في الكافي .

من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثا واحدا، بلفظ: «حدّثني» ؛ فقال بعد نقله حديثاً: «وحدّثني به محمّد بن محمود، أبو عبداللّه القزويني»(4). وليس لمحمّد هذا غير هذا الحديث، كما ليس له ذكر في كتب الرجال.

من أجلاّء مشايخ الكليني، قال النجاشي:

محمّد بن يحيى، أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث ...(5).

وأشهر تلامذة محمّد بن يحيى ثلاثة، هم: ثقة الإسلام الكليني ، وقد أكثر من الرواية عنه في جميع أبواب الكافي ، والصدوق الأوّل، ومحمّد بن الحسن بن الوليد القمّيين.

ص: 51

وهو من رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري والبرقي.

من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثا واحدا. ولم يذكره أحد من الرجاليين.

هو أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي، من مشايخ الكليني، قال الطبري الصغير في دلائل الإمامة:

وعنه (يعني: أبا المفضّل الشيباني) قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني قدّس

سرّه، قال: حدّثني أبو حامد المراغي(1).

وروى الكشّي بسنده عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار توقيعا شريفا للإمام الحجّة عليه السلام يدلّ على جلالة وعلوّ منزلة أبي حامد المراغي(2).

من مشايخ الكليني، ذكره في أوائل أسانيد الكافي، مبتدئا به ثمان مرّات مستقلاًّ ، كما اشترك في ستّة موارد أُخرى مع (عِدّة الكافي) في النقل عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد.

روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخه، معبّرا عنهم بلفظ «عِدّة من أصحابنا»، روايات كثيرة بلغت - بإحصائنا - ثلاثة آلاف وحديثين. ويمكن تقسيم هذه العِدّة - بلحاظ من روت عنه - إلى طائفتين، هما:

ص: 52

ورجال هذه العِدّة خمسة، وكلّهم من القمّيين، وهم بحسب الترتيب:

أ . أحمد بن إدريس، أبو علي الأشعري القمّي .

ب . داوود بن كُورة القمّي .

ج . علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي .

د . علي بن موسى الكُمنداني - بالنون والدال المهملة - القمّي .

ه- . محمّد بن يحيى العطّار القمّي .

ورجال هذه العِدّة سبعة، ستّة من أهل قمّ، وواحد مشترك بين كوفِيَّيْن، وهم:

أ . أحمد بن عبداللّه القمّي .

ب . علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي .

ج . علي بن الحسين السعدآبادي، أبو الحسن القمّي .

د . علي بن محمّد بن عبداللّه القمّي، يُعرف بماجيلويه، وهو ابن بنت البرقي، ويقال له: محمّد بن علي بن بُندار.

ه- . محمّد بن جعفر، وهو مشترك بين أبي الحسين الأسدي الكوفي ساكن الري، وبين أبي العبّاس الرزّاز الكوفي، خال أبي غالب الزُّرَاري الثقة المشهور .

و . محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِميَري القمّي .

ز . محمّد بن يحيى العطّار القمّي .

ورجال هذه العِدّة أربعة، فيهم قمّي، وكلينيّان رازيان، وكوفي ساكن الريّ، وهم:

ص: 53

أ . علي بن محمّد بن علاّن الكليني الرازي.

ب . محمّد بن أبي عبداللّه (وهو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي نزيل الري).

ج . محمّد بن الحسن الصفّار القمّي.

د . محمّد بن عقيل الكليني الرازي.

وهي سبع عِدَدٍ فقط، وقعت في إسناد ثمانية أحاديث، كالآتي:

1 - «عِدّة من أصحابنا، عن عبداللّه بن البزاز»(1).

2 - «عِدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد»(2).

3 - «عِدّة من أصحابنا، عن سعد بن عبداللّه»(3).

4 - «عِدّة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد»(4).

5 - «عِدّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر»(5).

6 - «عِدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد»(6).

7 - «عِدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى»(7).

هذه هي الطائفة الثانية من عِدَد الكافي، ولم أجد فيه - بعد الفحص والتحرّي الدقيق - بعض العِدَد التي ذكرها صاحب الكليني والكافي ونسبها للكافي، كعدّته عن علي بن الحسن بن فضّال، وعِدّته عن محمّد بن عبداللّه ماجيلويه(8).

ص: 54

تتلمذ على يد الشيخ الكليني رحمه الله عدد كثير من أعلام الشيعة وغيرهم، وقد أحصينا أكثر من ثلاثين رجلاً منهم، هم:

من مشاهير تلاميذ الكليني، وأجازه رواية ما سمعه منه من مصنّفات وأحاديث(1)، وعدّه ابن عساكر في تاريخ دمشق من جملة من روى عن الكليني(2)، ومثله ابن ماكولا(3).

من تلاميذ الكليني، ومن جملة رواة الكافي عنه، قال النجاشي في ترجمة الكليني:

كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدّثكم محمّد بن يعقوب الكليني. ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه(4).

من تلاميذ الكليني(5)، نقل السيّد هاشم البحراني من كتاب عيون المعجزات ما يدلّ على كون صاحب العنوان من تلامذة الكليني؛ إذ قال ما هذا لفظه:

السيد المرتضى في عيون المعجزات، قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن الحسين

ص: 55

العطار، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب صاحب كتاب الكافي...(1).

قال الشيخ في بيان طرقه إلى كتب ثقة الإسلام الكليني:

وأخبرنا السيّد الأجل المرتضى رضى الله عنه، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني(2).

من معاصري الشيخ الصدوق وابن قولويه، وأساتذة الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون، ومن تلاميذ الكليني رحمهم اللّه. قال الكراجكي في الاستنصار :

أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب ...(3).

وبهذا يظهر اتّحاد صاحب العنوان مع أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي.

من تلاميذ الكليني، ومن رواة كتاب الكافي عن مصنّفه، صرّح بهذا النجاشي في ترجمته قائلاً:

إسحاق بن الحسن بن بكران العقرائي التمّار، كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوّا فلم أسمع منه شيئا(1).

وقال في ترجمة الكليني عند ذكر الكافي:

ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه(2).

من أجلاّء تلامذة الكليني، روى عنه كثيرا في كتابه المشهور (كامل الزيارات)(3).

وقد تتلمذ الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه رضى الله عنه على مجموعة من المشايخ الأجلاّء ويأتي في مقدّمتهم: أبوه الثقة الجليل الشيخ محمّد بن قولويه، والشيخ ثقة الإسلام الكليني، ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِميَري، وغيرهم(4). ومات رحمه الله ببغداد، ودُفن في مقابر قريش إلى جوار مرقد الإمام الكاظم عليه السلام .

من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني، ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن خمسة من

ص: 57

مشايخه ، وكان أبو محمّد الحسن بن أحمد المؤدّب من جملتهم، قالوا: «حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني»(1). وروى أيضا عن مجموعة من مشايخه - وفيهم المؤدّب هذا - قالوا: «حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله »(2).

من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني ، كما يظهر من قول الشيخ الصدوق:

حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران

الدقّاق، وعلي بن عبداللّه الورّاق، والحسن ابن أحمد المؤدّب، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب رضي اللّه عنهم؛ قالوا: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني(3).

قال الشيخ الطوسي في أماليه:

أخبرنا الحسين بن عبيداللّه ... حدّثنا الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ...(4).

ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قائلاً:

روى عنه : أبو سعد الكوفي ... وعبداللّه بن محمّد بن ذكوان(5).

وليس لعبداللّه هذا أيّ حديث في كتبنا، ولم يذكره أحد من علماء الإمامية، وإنّما هو من رجال العامّة.

ص: 58

هو أحد رواة الكافي عن مصنّفه، وكان مع الكليني ببغداد وأخذ منه جميع مصنّفاته وأحاديثه سماعا وإجازة سنة (327 ه ).

وذكره الشيخ الطوسي في بيان طريقه إلى ما رواه عن الكليني من مشيخة التهذيب(1).

عدّه الشيخ الطهراني من مشايخ الصدوق وتلامذة الكليني، ونقل عن إكمال الدين قول الشيخ الصدوق:

حدّثنا علي بن أحمد الرازي، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب ...(2).

من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه، عن ثقة الإسلام الكليني(3).

ويظهر من رواياته في كتب الصدوق أنّه يروي عن مجموعة من المشايخ منهم الكليني، وحمزة بن القاسم العلوي، وأبي العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، وغيرهم.

عدّه جماعة من العلماء من تلامذة الكليني(4)، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق.

ص: 59

عدّه الشيخ أقا بزرك الطهراني رحمه الله من تلامذة الكليني، بل من رواة كتاب الكافي عن مصنّفه(1). وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وروى عنه في سائر كتبه . ويظهر من بعض رواياته عكوفه الطويل على الحديث الشريف وروايته.

ليس له رواية في كتب الحديث الشيعي إلاّ رواية واحدة فقط، وهو من رجال العامّة ورواتهم ، ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قائلاً:

روى عنه أبو سعد الكوفي ... وأبو القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي(2).

هو من تلامذة الكليني ومن المقرّبين إليه، ومن جملة من استنسخ الكافي عن

نسخة مؤلّفه. وله رحلة واسعة في طلب الحديث، وهو من كبار محدّثي الشيعة الإمامية بلا خلاف، ومن تراثه الخالد: كتاب الغيبة، وحدّث فيه عن شيخه الكليني كثيرا.

من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني وأحد رواة كتاب الكافي(3)، ذكره الشيخ في الفهرست قائلاً:

محمّد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب، يكنّى أبا الحسن، وقال أحمد بن عبدون: هو أبو بكر الشافعي، مولده سنة إحدى وثمانين ومئتين بالحسينية، وكان يتفقّه على

ص: 60

مذهب الشافعي في الظاهر، ويرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن، وكان فقيها على المذهبين، وله على المذهبين كتب ...(1).

قال السيّد ابن طاووس قدس سره:

حدّث أبو نصر محمّد بن أحمد بن حمدون الواسطي، قال: حدّثنا: محمّد بن يعقوب الكليني ...(2).

وأورده العلاّمة المجلسي في البحار عن فتح الأبواب، وفيه : «أحمد بن

أحمد بن علي بن سعيد الكوفي» بين الواسطي المذكور وبين الكليني(3)، ولعلّه هو الصحيح.

هو من تلاميذ الكليني، ويشهد لذلك ما رواه أبو القاسم علي بن محمّد الخزّاز القمّي بقوله:

...حدّثنا محمّد بن الحسين البزوفري بهذا الحديث ، يعني حديث زيد الشهيد في مشهد مولانا الحسين بن علي عليهماالسلام، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني...(1).

عدّه العلاّمة الطهراني من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني(2)، ولم أجد له رواية عن ثقة الإسلام في كتب الحديث. كما لم أجد من ترجم له من علماء الرجال، بل لم أجد له ذكرا إلاّ عند الكراجكي، مع وقوع الاختلاف في ضبط اسم الرجل وكنيته في الموارد التي نقل فيها عنه.

رئيس المحدّثين، وشيخ الإمامية وفقيههم ومحدّثهم ومتكلّمهم في زمانه، ويكفي في وصفه ما ورد من كلمات بحقّه على لسان علماء العامّة، قال الذهبي :

ابن بابويه، رأس الإمامية، أبو جعفر، محمّد بن العلاّمة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، صاحب التصانيف السائدة بين الرافضة، يضرب بحفظه المثل، يقال : له ثلاث مئة مصنّف ... وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم(3).

قال الشيخ المفيد قدس سره:

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب الكليني ...(4).

ص: 62

وفي مزار ابن المشهدي خبرٌ يدلّ على ذلك أيضا، رواه العلاّمة النوري في مستدرك

الوسائل في باب استحباب الصلاة يوم عاشوراء وكيفيّها(1).

وبهذا يتبيّن اشتباه العلاّمة النوري في قوله بعدم رواية الشيخ الصدوق عن الكليني.

هو مشترك بين راويين، وكلاهما من مشايخ الصدوق ، هما:

الأوّل: محمّد بن علي بن محمّد بن أبي القاسم

ويدلّ عليه طريق النجاشي إلى رواية كتب «محمّد بن أبي القاسم»، حيث رواها عن أبيه علي بن أحمد، عن الشيخ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه علي بن محمّد، عن أبيه محمّد بن أبي القاسم(2).

الثاني: محمّد بن علي بن أبي القاسم

ويدلّ عليه طريق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه(3).

هذا، وقد روى الشيخ الصدوق في الخصال، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يعقوب الكليني(4). فهو إذن من تلامذة ثقة الإسلام، ولكنّه مشترك بين اثنين كما عرفت.

من رجالات الري، وأعلام كُلين، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق ومن تلامذة الشيخ الكليني ، قال في مشيخة الفقيه :

ص: 63

وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه، فقد رويته عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمّد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني. وكذلك جميع كتاب الكافي، فقد رويته عنهم، عنه(1).

من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني، وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية عنه في جميع كتبه ، ونقل المتوكّل إلى الشيخ الصدوق بعض الأحاديث التي سمعها من الكليني قدس سره(2).

من أعاظم المحدّثين وثقاتهم المشهورين، وله جلالة وذكر جميل بين علماء الرجال. روى كتاب الكافي عن الكليني كما في مشيخة التهذيب، والاستبصار، والفهرست(3) وروى عنه في غيرها أيضا(4).

روى عنه كبار علماء الإمامية ، كابن قولويه، والنعماني، والشيخ المفيد، والنجاشي.

روى عن ثقة الإسلام الكليني، قال السيّد ابن طاووس رضى الله عنه :

... ما روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ...(5).

ص: 64

وهو من معاصري الكليني، ثقة، جليل القدر، له كتاب المسترشد في الإمامة، ويُعرف

بالطبري الكبير ؛ تمييزا له عن الطبري الصغير.

من تلاميذ الكليني، ذكره النجاشي عند ذكر مصنّفات أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، قائلاً:

وقال لي أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داوود، عن محمّد بن اليعقوب...(1).

وقال في ترجمته:

شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القمّيين في وقته، وفقيههم، حكى أبو عبداللّه

الحسين بن عبيداللّه أنّه لم يرَ أحدا أحفظ منه، ولا أفقه ولا أعرف بالحديث(2).

ويظهر من كلام النجاشي في ترجمته أنّه حدّث عن الكليني ببغداد؛ لأنّه قدمها واستقرّ بها إلى أن وافاه أجله ودفن بمقابر قريش (منطقة الكاظمية ببغداد حاليّا).

قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:

قدم دمشق، وحدَّث ببعلبك ... روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى

أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي...(3).

هو الشيخ أحمد بن محمّد بن محمّد بن أبي طاهر سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ابن سنسن، وُلِد سنة (285 ه )، ومات سنة (368 ه ).

ص: 65

عدّه العلاّمة النوري ممّن تلقّوا كتاب الكافي عن مصنّفه، ورووه عنه واستنسخوه ونشروه، وإلى نسخهم تنتهي نسخته(1) ، ويؤيّده ما قاله أبو غالب الزُّرَاري نفسه(2).

من مشاهير تلامذة الكليني والراوين كتاب الكافي عنه(3).

كان الكليني رحمه الله قليل التأليف - إذا ما قورن بغيره من علماء الإمامية كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي - بسبب ما استغرقه الكافي من وقت طويل ، وممّا يؤسف له حقّا هو ضياع مؤلفّات الكليني ومصنّفاته سوى كتابه الكافي على الرغم من وصول بعضها إلى أزمانٍ متأخّرة.

المراد بالرؤيا، ما يراه النائم في نومه، أو الذي خمدت حواسّه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه(4)، وهي على ثلاثة أقسام: صادقة لا تحتاج إلى عناء أو جهد في التأويل، كرؤيا الأنبياء عليهم السلام. وصادقة أيضا ولكنّها بحاجة إلى تأويل. وكاذبة، وهي أضغاث أحلام.

وكتاب تعبير الرؤيا ذكره النجاشي من جملة كتب الكليني(5)، وسمّاه الشيخ الطوسي «كتاب تفسير الرؤيا»(6).

وممّا يكشف عن علم الكليني بتعبير الرؤيا وصحّة نسبة هذا الكتاب إليه، أنّه قد

ص: 66

روى أحاديث كثيرة في خصوص تعبير الرؤيا في روضة الكافي(1).

نشأت حركة القرامطة بعد منتصف القرن الثالث الهجري، وظهرت في الكوفة سنة (278 ه ) ثمّ سنة (286 ه )، وقد راح ضحيّة هجماتهم المتكرّرة على مدن العراق والحجاز ودمشق آلاف الضحايا الأبرياء، وبلغت قوّتهم في عصر الكليني رحمه الله أنّه لم يقدر على الوقوف بوجههم جيش مقاتل، ولم تصمد أمامهم مدينة محاربة. ومن جرائمهم الكبرى أنّهم اعتدوا على حرمة الكعبة المشرّفة سنة (317 ه ) ، فدخلوا الحرم المكّي الشريف، وقتلوا الحاج أثناء الطواف، وطرحوا القتلى في بئر زمزم، وعرّوا الكعبة المشرّفة من كسوتها، وقلعوا بابها، كما اقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من عشرين سنة في عاصمتهم هجر إلى أن رُدّ إلى مكانه بفضل الدولة الفاطمية بمصر.

وكانت للقرامطة آراء وعقائد فاسدة كثيرة، والكثير منها دال على كفرهم ومروقهم من الدين ، كما نصّ على هذا أصحاب المقالات والفرق ، كالأشعري والنوبختي وغيرهم(2).

كلّ هذا حمل علماء الإمامية للتصدّي إلى تلك الحركة قبل ظهورها بالكوفة ، كما يظهر من كتاب الفضل بن شاذان (ت 260 ه ) المعنون بكتاب الردّ على الباطنية

ص: 67

والقرامطة(1) ، والكليني المعاصر لتلك الحركة في تأليفه هذا الكتاب الذي نسبه إليه النجاشي(2) والشيخ الطوسي(3).

ذكره النجاشي في مؤلّفات الكليني(4)، وسمّاه الشيخ الطوسي بكتاب الرسائل(5) ، وصُحِّف في معالم العلماء إلى كتاب (الوسائل)(6).

وهذا الكتاب من الكتب المفقودة أيضا، وهو كما يبدو من اسمه خُصّص لجمع رسائل الأئمّة إلى أصحابهم أو أبنائهم عليهم السلام.

ونقل السيد ابن طاووس (ت 664 ه ) طرفا من هذا الكتاب مشيرا إليه صراحة حيثما ورد النقل منه. ويبدو أنّ السيد ابن طاووس كان متأثّرا بهذا الكتاب مفضّلاً له على ما كتب بهذا المجال .

والظاهر من كلام صدر المتألّهين الشيرازي (ت 1050 ه ) في شرح أُصول الكافي وصول الكتاب إلى عصره، حيث قال:

روى محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله في كتاب الرسائل بإسناده عن سنان بن طريف عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب هذه الخطبة إلى أكابر الصحابة وفيها كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله .. .(7).

وهو صريح في وصول كتاب الرسائل إلى عصره، ووقوفه عليه مع النقل المباشر

ص: 68

منه.

نسب النجاشي(1) والشيخ الطوسي(2) وسائر المتأخّرين هذا الكتاب إلى الكليني رحمه الله ، وهو من كتبه المفقودة أيضا، وهو علامة واضحة في معرفة الكليني قدس سرهبأحوال الرواة، وطبقاتهم، والتى يمكن تلمّس آثارها في مواقع كثيرة من الكافي نفسه .

من جملة من عدّ هذا الكتاب للكليني، هو النجاشي(3) وكفى بذلك إثباتا لصحّة نسبته إليه. وهذا الكتاب المفقود أيضا يشير بوضوح إلى عناية الكليني بالأدب العربي، وتلوّن ثقافته، ولو قُدِّر لهذا الكتاب البقاء لوقفنا على أسماء شعراء أهل البيت عليهم السلام، ولاطّلعنا من خلاله على غرر القصائد الشعرية التي قيلت في مدحهم عليهم السلام .

وهذا الكتاب لم تثبت - عندي - نسبته إلى الكليني رحمه الله ، ولم يذكر تلك النسبة أحد قط إلاّ السيّد عبدالعزيز الطباطبائي رحمه الله ، الذي ذكر هذا الكتاب وعدّه من مؤلّفات الكليني(4)، وأغلب الظن أنّه استنبطه من مكانٍ آخر وإن لم يُفصح عنه.

ومهما يكن فإنّ جميع ما ذكرناه من كتب الكليني مفقود، وقد اتّصل النقل المباشر من بعض تلك الكتب المفقودة إلى أزمان متأخّرة ، كرسائل الأئمّة عليهم السلام الذي بقي موجودا إلى القرن الحادي عشر الهجري، ثمّ فُقِد بعد ذلك، وربّما يكون في زوايا بعض المكتبات .

ص: 69

وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ثقة الإسلام، وهو موسوعة حديثية، فيه إلى جانب ما يلبّي حاجة الفقيه، والمحدّث، دقائق فريدة تتعلّق بشؤون العقيدة، وتهذيب السلوك، ومكارم الأخلاق. وقد رُزق هذا الكتاب فضيلة الشهرة في حياة مؤلّفه، فلا نظير له في بابه .

والمنهج المتّبع في الكافي للوصول إلى أُصول الشريعة وفروعها وآدابها وأخلاقها، إنّما هو بالاعتماد على حَمَلَة آثار النبوّة من نقلة حديث الآل عليهم السلام، الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه و آله ، إذ صرّح أهل البيت عليهم السلام بأنّهم لا يحدّثون الناس إلاّ بما هو ثابت عندهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله ، وأنّهم كانوا يكنزونها كما يكنز الناس ذهبهم وورقهم، وأنّها كلّها تنتهي إلى مصدر واحد، وبإسناد واحد(1).

ومن ثمرات هذا التضييق في رواية السنّة المطهّرة في الكافي، وحصرها بذلك النمط من حملة الآثار، أنّك لا تجد بينهم للاُمويين وأذنابهم وأنصارهم وزنا ولا اعتبارا، ولا للخوارج والنواصب ورواتهم ذِكرا، ولا لمن لم يحفظ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في أهل بيته عليهم السلام(2) عينا ولا أثرا(3). كما لا تجد فيه لمن نافق ممّن تسمّى بالصحابة ولصق بهم خبرا(4).

وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العامّ عند محدّثي العترة، إلاّ أنّ شدّة التزام الكليني به مع ميزات كتابه الأُخرى هي التي حملت الشيخ المفيد قدس سره على القول: «بأنّ

ص: 70

الكافي من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة»(1)، كما حملت غيره على الإعجاب بكتاب الكافي والثناء على مؤلفه(2).

ومن هنا بذل علماء الشيعة - قديما وحديثا - جهودا علمية مضنية حول الكافي، فاستنسخوه كثيرا(3)، وشرحوا أحاديثه، وبيّنوا مشتركاته، ووضّحوا مسائله، واختصروه، وحقّقوا أسانيده، ورتّبوا أحاديثه، وصنّفوها على ضوء المصطلح الجديد، وترجموه إلى عدّة لغات، بحيث وصلت جهودهم حول الكافي إلى أكثر من مئتي كتاب. ومع كلّ هذه الجهود لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه، ولا ادُّعي إجماع على صحّة جميع ما فيه .

كما أنّ إعراض الفقهاء عن بعض مرويّات الكافي، لا يدلّ على عدم صحّتها عندهم، ولا ينافي كون الكافي من أجلّ كتبهم، إذ ربّ صحيح لم يُعمل به لمخالفته المشهور، وقد يكون وجه الإعراض لدليل آخر وعلّة أُخرى لا تقدح بصحّة الخبر.

قد تجد في الأوان الأخير من يخالف سيرة علماء الشيعة، ويتشبّث بحكاية عرض الكافي على الإمام المهدي عليه السلام ، ويستنصر لمقولة : «الكافي كافٍ لشيعتنا» بعد تلطيفها! وينسب للكليني رحمه الله على أثر ذلك أشياء لا دليل عليها، فتراه يجزم تارةً بأنّ للكليني صلاتٍ وتردّدا مع السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، ويؤكّد تارةً أخرى على أنّ كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجالس سفراء الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، وثالثة يتساءل: كيف لم يطلب أحد السفراء

ص: 71

من الكليني كتابه لعرضه على الإمام عليه السلام ؟

وجميع هذا الكلام باطل؛ أمّا عن الصِّلات والترّدد، فاعلم أنّه لا توجد للكليني رواية واحدة في الكافي عن أيٍّ من السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) بلا واسطة، مع أنّه استقرّ ببغداد قبل سنة (310 ه )، وحدّث عن بعض مشايخ بغداد كما مرّ في مشايخه.

كما أنّ ثقة الإسلام لم يُكثر من الرواية عنهم بالواسطة، بل إنّ مروياتهم في الكتب الأربعة نادرة جدّا ، ولعلّها لا تزيد على عشرة أحاديث، منها حديثان فقط أخرجهما الكليني(1).

ولا ننسى في المقام دور أهل البيت عليهم السلام في كيفيّة توجيه رواة الحديث إلى الطرق الكفيلة بمعرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غيره بقواعد رصينة سار عليها علماء الشيعة إلى اليوم.

وأمّا ما ذُكر في المقام من دأب السفراء الأربعة (رضي اللّه عنهم) على متابعة الكتب والتأكّد من سلامتها! فهو كذب عليهم، مع المبالغة الظاهرة.

وأمّا عن الاستدلال على حكاية العرض، بالتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة إلى الصدوق الأوّل (ت 329 ه )(2)، كما في الكليني والكافي(3) فلا ينبغي لأحد أن يصدّقه دليلاً، أو يتوهّمه شاهدا على صحّة احتمال عرض الكافي أو بعضه على الإمام المهدي عليه السلام بتوسّط أحد السفراء رضي اللّه عنهم؛ لاختلاف الموضوع بينهما اختلافا جذريا بحيث لا يمكن أن يُقاس أحدهما بالآخر.

ومما تقدّم يعلم أنّ الاغترار بحكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند إلى أيّ دليل علمي، بل جميع الأدلّة المتقدّمة قاضية ببطلان تلك الحكاية

ص: 72