الملحق الأول

الصورة

ص: 596

العَتَبَةُ العَبَاسِيَةُ المُقَدَّسَةُ

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

شعبة الإعلام

حَوزَةُ النَّجَفِ الأَشْرَفِ

النظام ومشاريع الإصلاح

تأليف د. عبد الهادي الحكيم

وِحْدَةُ الْدِرَاسَاتِ وَ النَّشَرَاتِ

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

الكتاب: حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع الإصلاح.

الكاتب: د. عبد الهادي الحكيم

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة / شعبة الاعلام.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

تصميم: رائد الاسدي

الطبعة: الثالثة.

عدد النسخ: 2000

شعبان 1433 - حزيران 2012

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

المحرر: محمّد رادمرد

ص: 1

العَتَبَةُ العَبَاسِيَةُ المُقَدَّسَةُ

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

شعبة الإعلام

وِحْدَةُ الْدِرَاسَاتِ وَ النَّشَرَاتِ

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

الكتاب: حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع الإصلاح.

الكاتب: د. عبد الهادي الحكيم

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة / شعبة الاعلام.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

تصميم: رائد الاسدي

الطبعة: الثالثة.

عدد النسخ: 2000

شعبان 1433 - حزيران 2012

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

المحرر: محمّد رادمرد

ص: 2

بسم اللّه رب العالمين وله الحمد على ما أنعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد،

فإنه غير خاف على أحد ما للحوزة العلمية في النجف الأشرف من دور مهم في سالف المسلمين وغابرهم، وحاضر المؤمنين ومستقبلهم، فلقد نهضت الحوزة العلمية النجفية والمرجعية الدينية بواجبها الملقى على عاتقها خير قيام، تفقها في دينها، وإنذارا لقومها، استجابة لقول باريها في محكم كتابه الكريم : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » فحافظت بحلم وحزم، وشجاعة وعزم، وصبر وكظم، على وجود الثلة المسلمة المؤمنة، حامية لثغرها، حافظة لبيضتها، راعية لخصوصيتها، ذائدة عن حياضها، موضحة لها معالم دينها، مبينة لها آداب شريعتها، صائنة لها تاريخ أئمتها، ومجلّية لها أصول عقيدتها. شارعة لها المنهج، وناهجة بها السبيل، في زمن غياب الدولة العادلة، وتحت ظل أنظمة الطغيان والطائفية والاحتلال، متحملة جراء ذلك الموقف الصعب ما تحملت من شؤون وأشجان، وآلام وأهوال، ومحن وأرزاء، ومكابدة وبلاء، جوراً من عدو غاشم حيناً، وقساوة من ابن ظالم أحياناً، ومع ذلك كله ظلت صابرة محتسبة، لم تثنها عن اتخاذ القرار الصعب عوائق ومصاعب، ولم تمنعها من الإقدام عليه ويلات ومصائب قاصدة وجه اللّه عز وجل قبل كل،وجه طالبة رضا اللّه جل وعلا قبل كل،رضا مطمئنة بقدر اللّه راضية بقضاء اللّه صابرة عند بلاء اللّه، شاكرة لنعماء اللّه ذاكرة لآلاء اللّه، مشتاقة إلى لقاء اللّه، مولعة بذكر

ص: 3

اللّه، موالية لأولياء اللّه، معادية لأعداء اللّه.

إن هذا التوصيف لواقعها أو شبهه جعلها محط أنظار الباحثين ومورد سؤال السائلين، لذا حاولت أن أكتب عنها، مجلِّيا بعض ما غمض من وضعها، ومضيئا بعض ما ادّلهم من أمرها على غير العارفين بها وبشؤونها، وذلك من خلال البحث التالي الذي يتضمن فيما يتضمن تمهيدا وسبعة عشر فصلا تتفرع إلى مباحث، وقد تتفرع المباحث إلى مطالب حسب الخطة.

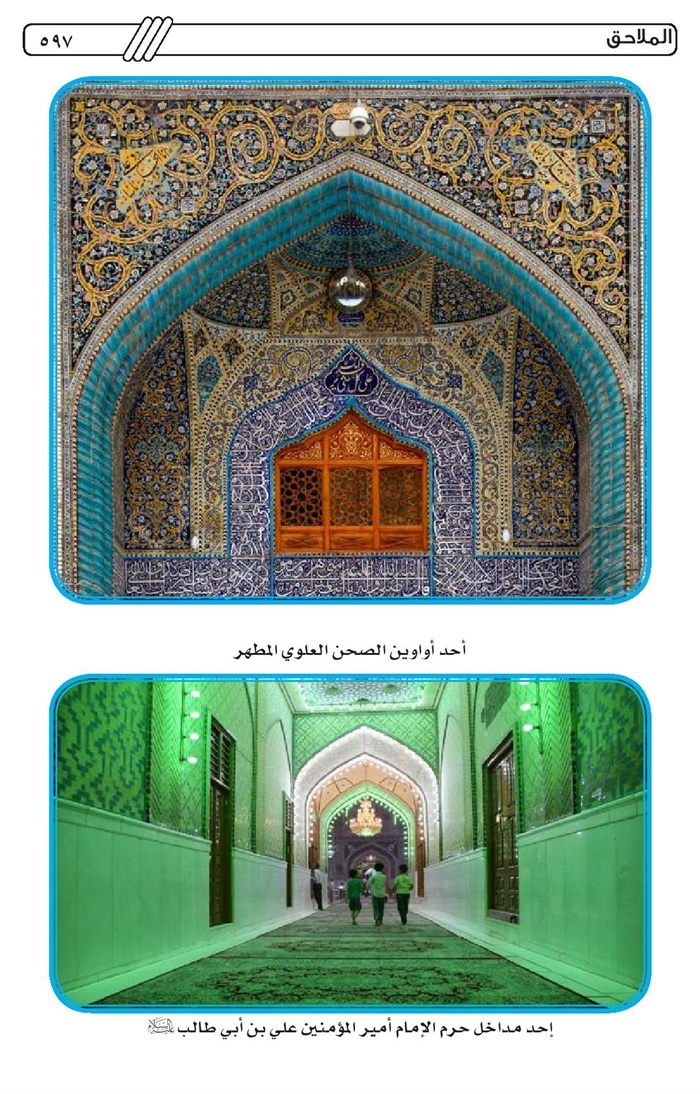

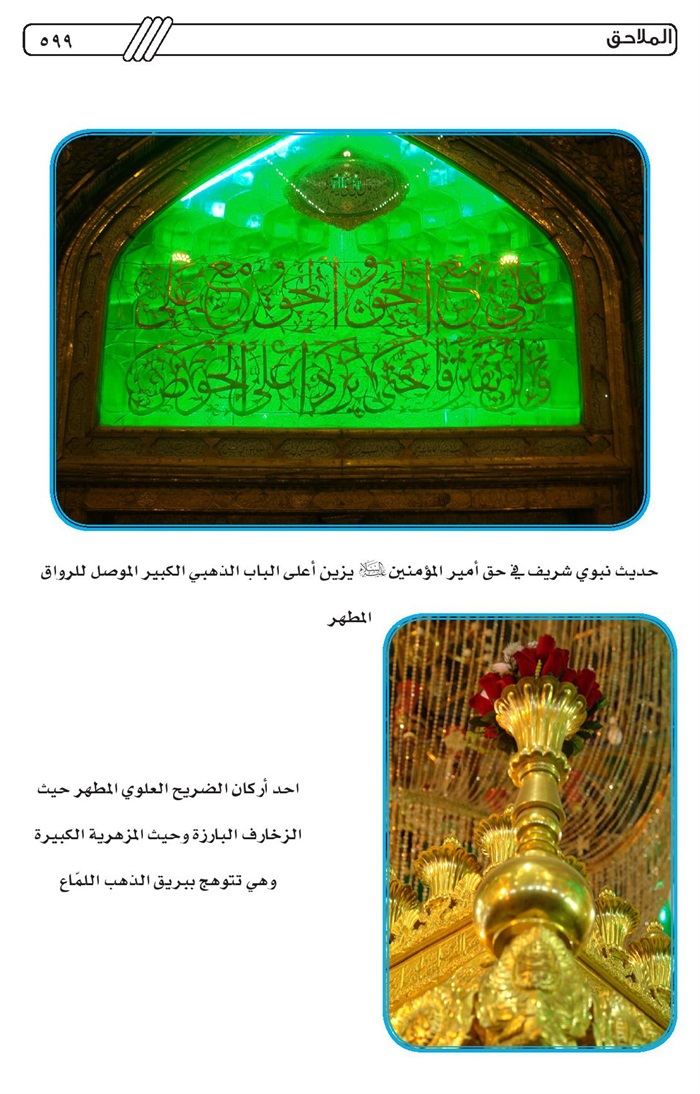

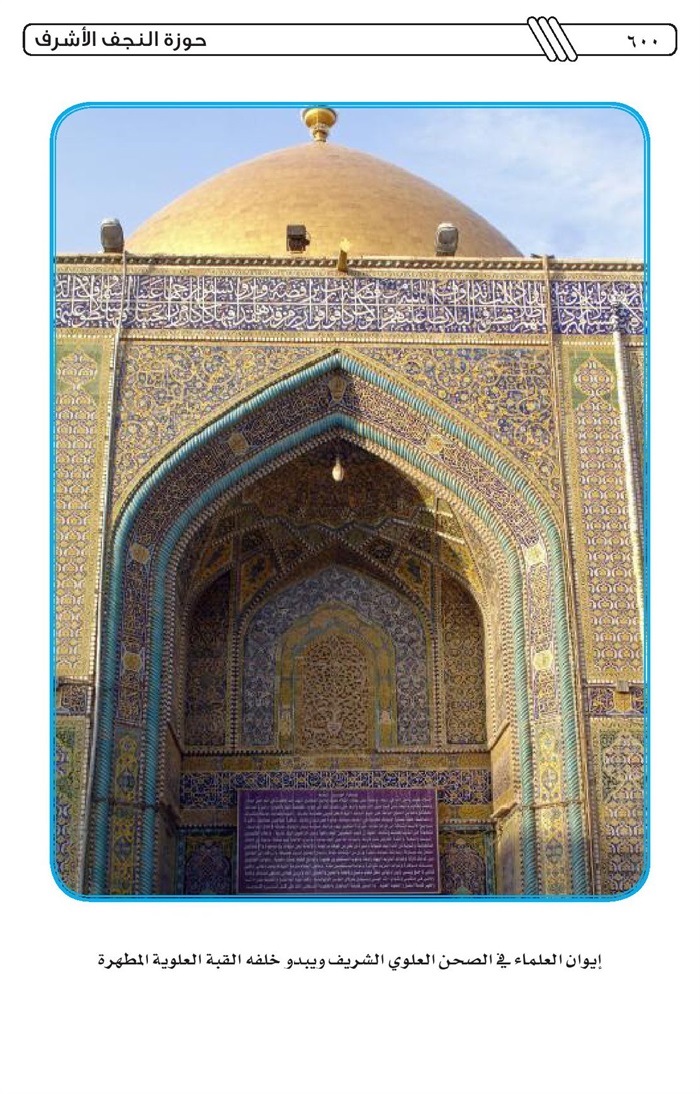

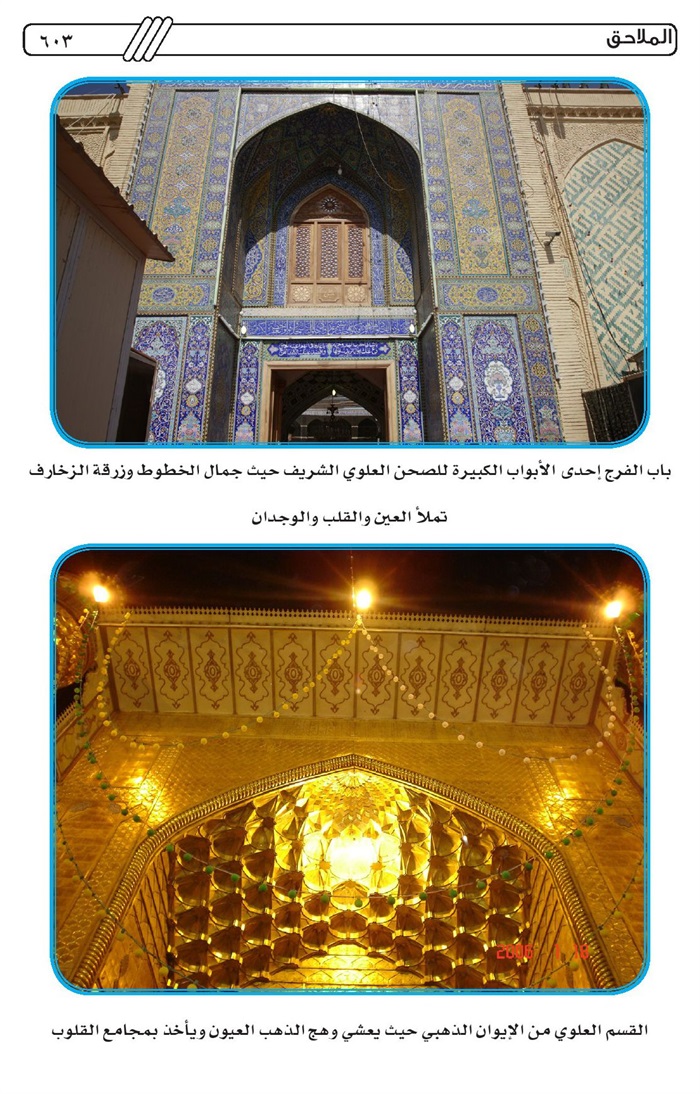

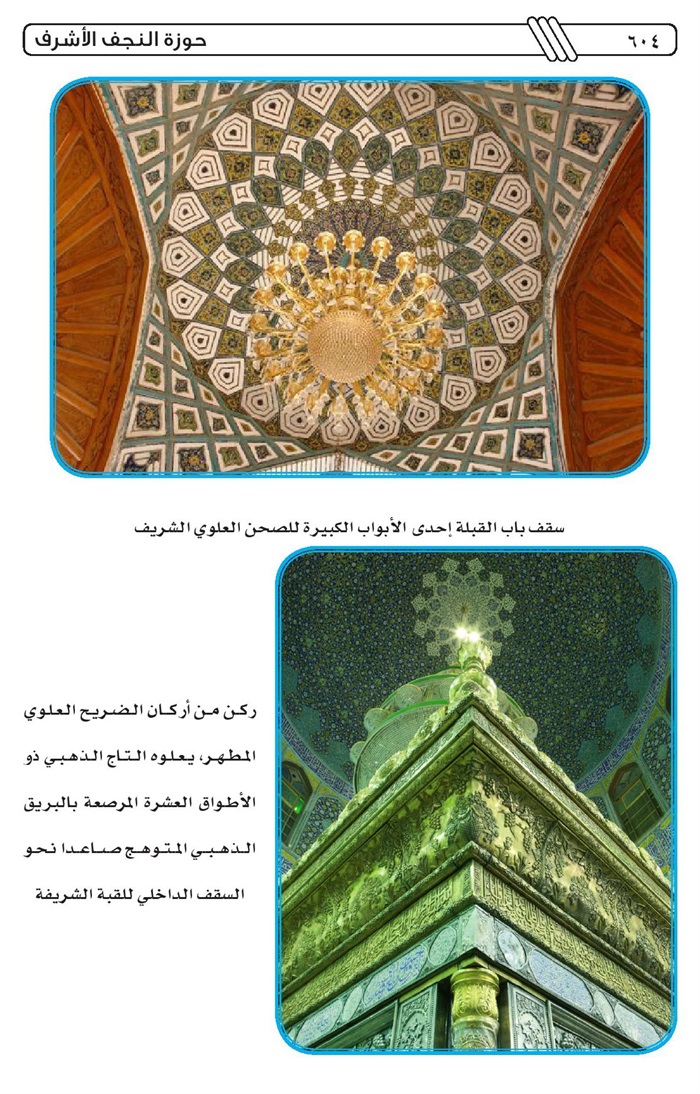

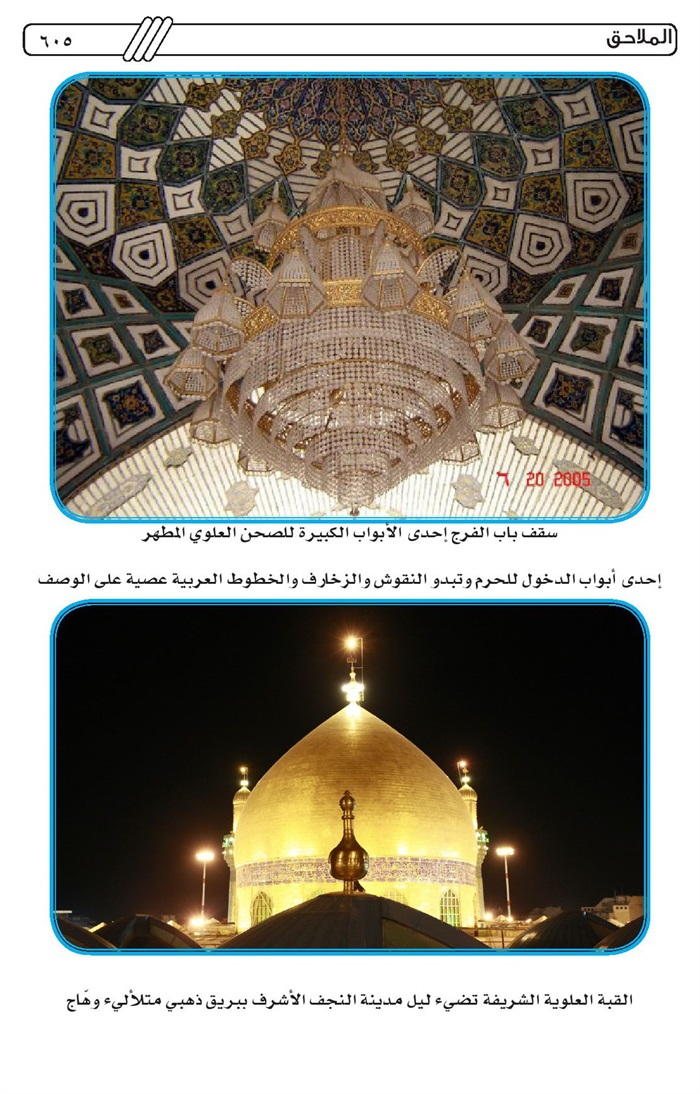

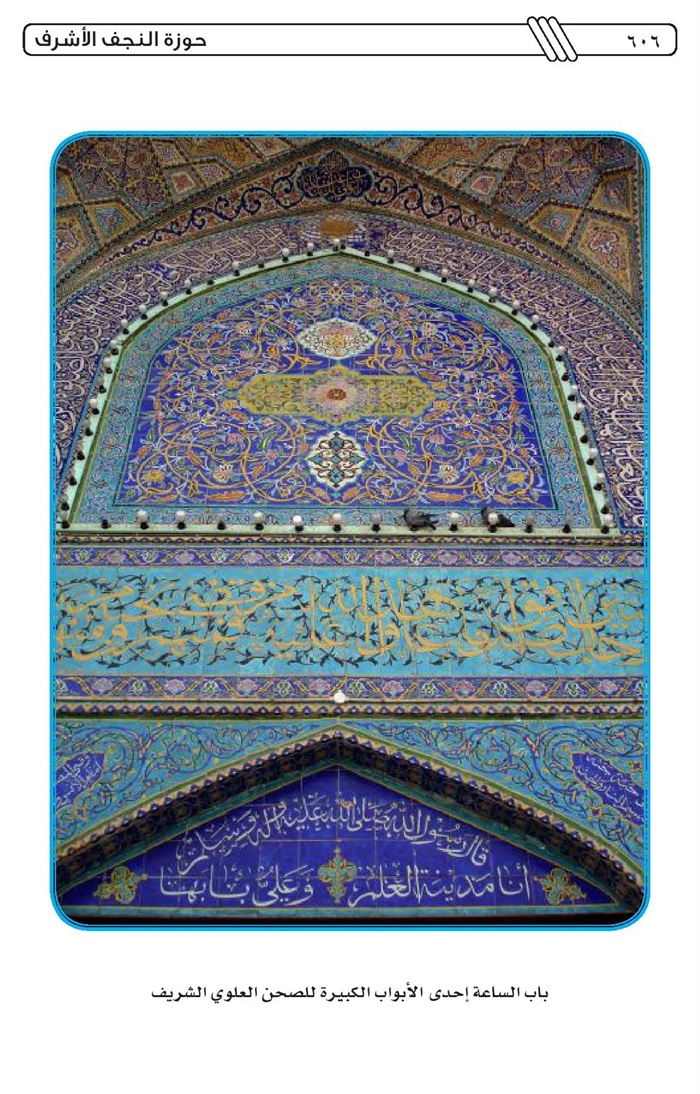

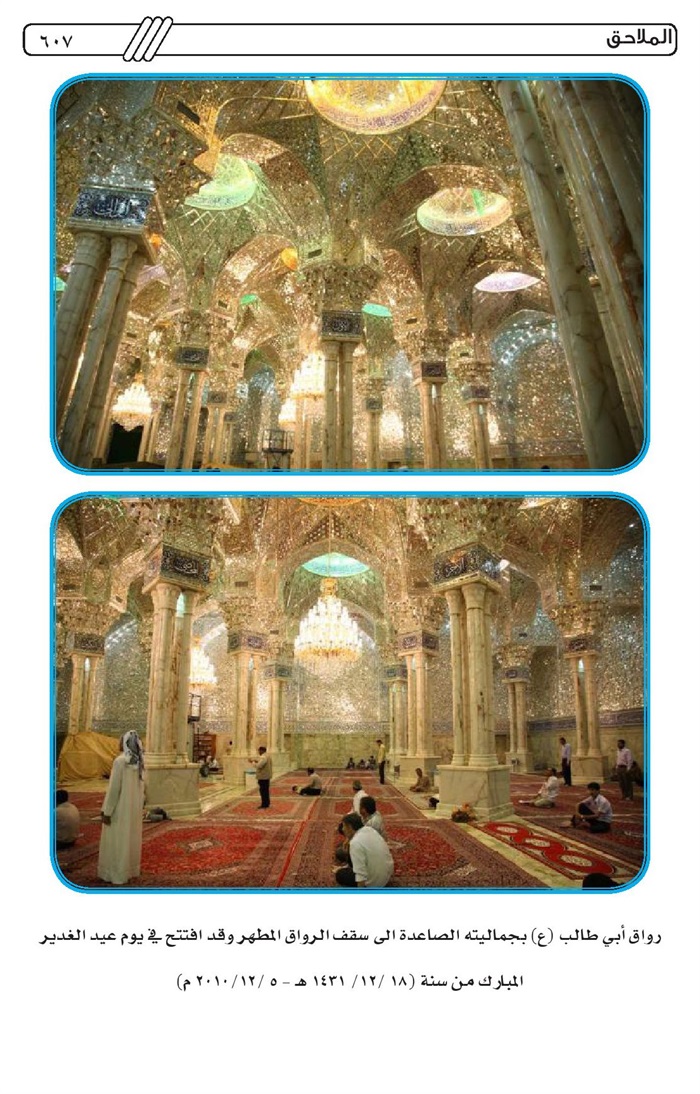

فقد تناول التمهيد تبيانا مختصرا لعمارة المرقد العلوي الشريف السبب الرئيس إن لم يكن الأول والأخير، الداعي إلى نشوء الحوزة العلمية في النجف الاشرف، مجاورة إمامها باب مدينة علم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأفقه وأقضى صحابته المنتجبين.

وتناول الفصل الأول منها الموسوم (الحوزة مصطلحا وتاريخا علميا موجزا) في مبحثين ثنتين تعريفا بمصطلح الحوزة العلمية، وإلماما موجزا ببعض من تاريخها العلمي الأصيل، مع تجلية لأدوار البحث العلمي، ووقوف قصير على فترات النضج المعرفي لمدرستها العلمية الجامعة.

وتناول الفصل الثاني منها الموسوم (مرحلتا المقدمات والسطوح كتبهما الدراسية وطريقة تدريسها) في مباحث ثلاثة تمهيدا حدّد مراحل الدراسة في حوزة النجف العلمية ثم عرّف أولا بمرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة، ثم ثنّى فعرّف بمرحلة السطوح وكتبها المعتمدة، ووضح بعد ذلك طرائق التدريس المتبعة فيها.

وتناول الفصل الثالث الموسوم (مرحلة البحث الخارج نظامها وطريقة تدريسها ومثل تطبيقي عليها) في مبحثين ثنتين مرحلة التخصص العالي الدقيق هذه، حيث تطرّق في مبحثه الأول النظام الدراسي المتبع في هذه المرحلة الدراسية المتقدمة، وطريقة

ص: 4

التدريس المتبعة فيه. وقدّم في مبحثه الثاني مثلين تطبيقيين عليه لتقريب طريقة تدريس بحث الخارج السائدة فيه.

في حين تناول الفصل الرابع منه الموسوم (الاجتهاد) في أربعة مباحث معنى كلمة الاجتهاد في المعجم العربي والمصطلح، فمعدات الاجتهاد الشرعي، فإجازة الاجتهاد، ثم قدم في مبحثه الثالث نموذجين لها، مع إطلالة موجزة على برنامج يوم عمل لأستاذ مجتهد في الحوزة العلمية النجفية.

وتناول الفصل الخامس الموسوم (المرجع والمرجعية الدينية) في أربعة مباحث حديثا عن المرجع الديني وطرائق التحقق من توفر الشروط المطلوبة فيه، محددا المقصود بالمرجع الأعلم، فشارحا مسألة تعدد المراجع مع توضيح لمهمات المرجعية وإنجازاتها على أرض الواقع، مستعرضا برامج أيام عمل لبعض مراجع التقليد في حوزتها العريقة.

وتناول الفصل السادس الموسوم (أشهر مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف العلمية الحالية) في مباحث أربعة : السيرة الحياتية والعلمية لكل من أصحاب السماحة: المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني والمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي.

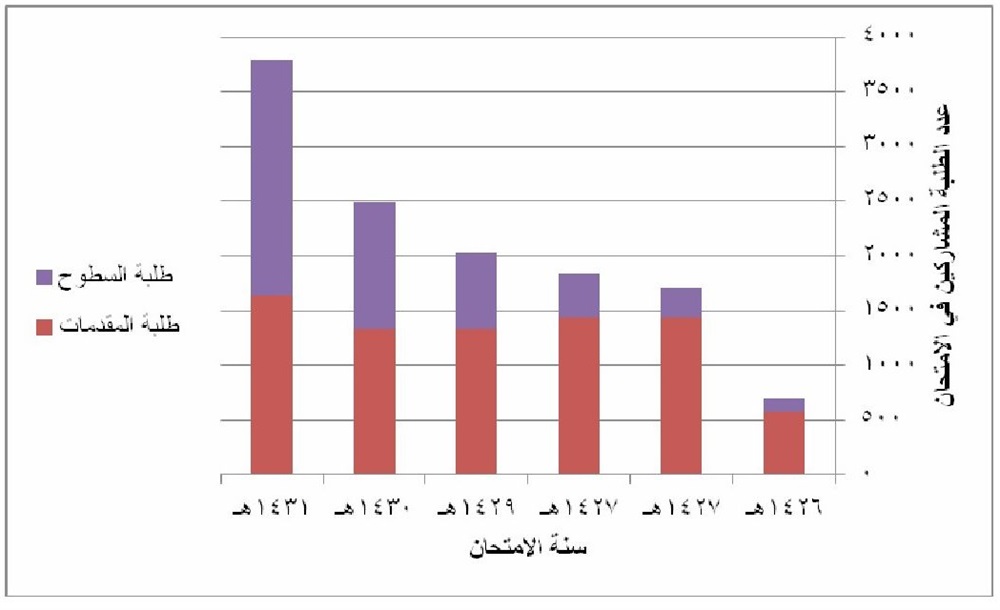

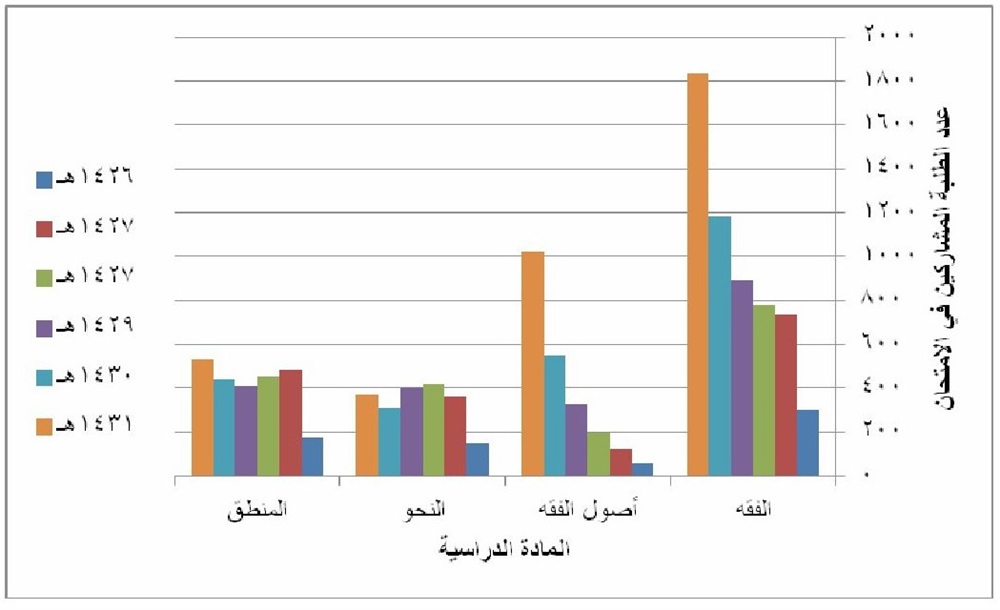

بينما تناول الفصل السابع الموسوم (طلاب حوزة النجف الأشرف) في مباحث أربعة تبيانا لأعداد الطلاب التقريبية في الحوزة العلمية النجفية سابقا وحاليا، ثم تعريفا بأماكن الدراسة الحوزوية وبالأخص ما كان منها في المدارس الدينية سابقا وحاليا أيضا، ثم عرضا لبرنامج يوم عمل لطالبين مشتغلين من طلاب حوزة النجف الأشرف.

وتناول الفصل الثامن الموسوم (النظام الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف بعض من إيجابياته وسلبياته) في مبحثين بعضا من إيجابيات النظام المتبع في حوزة

ص: 5

النجف الأشرف العلمية، ثم بعضا من سلبياته.

أما الفصل التاسع الموسوم (من مشاريع إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلتي المقدمات والسطوح في حوزة النجف الأشرف) فقد تناول في مبحثين تقاسمتهما مطالب أربعة بعضا من محاولات إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلتي المقدمات والسطوح سواء ما تضمن منها تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب القديمة أم إجراء تعديل على المنهج الدراسي المتبع فيهما.

بينما تناول الفصل العاشر الموسوم (تصنيف محاولات الإصلاح العام في حوزة النجف الأشرف) توصيفا عاما لمحاولات الإصلاح فيها، تجلية لأسسها النظرية، وتبيانا لمنطلقاتها الفكرية، وتحديدا لآلياتها التطبيقية.

في حين تناول الفصل الحادي عشر الموسوم (مشاريع إصلاحية لم تنجز كما أريد لها أن تنجز) في مبحثين مشاريع تطوير وإصلاح النظام السائد في الحوزة، تعرض أولهما لمشروع نظام مدرسة كاشف الغطاء العلمية، وتطرق ثانيهما إلى مشروع نظام مدرسة دار العلم للسيد الخوئي (قدّس سِرُّه).

أما الفصل الثاني عشر الموسوم (مشاريع إصلاحية تحققت على أرض الواقع، جمعية منتدى النشر أنموذجا) فتحدث في مبحثين عن هذه الجمعية الرائدة شارحا أولهما بواكير مشروع المنتدى الإصلاحي وصعوباته ومعوقاته، ومعرفا ثانيهما بشيء من التفصيل لبرنامج منتدى النشر الإصلاحي وما نهضت به هذه الجمعية من أعمال وما راودتها من آمال ثم ما تحملته جراء ذلك من مصاعب ومصائب.

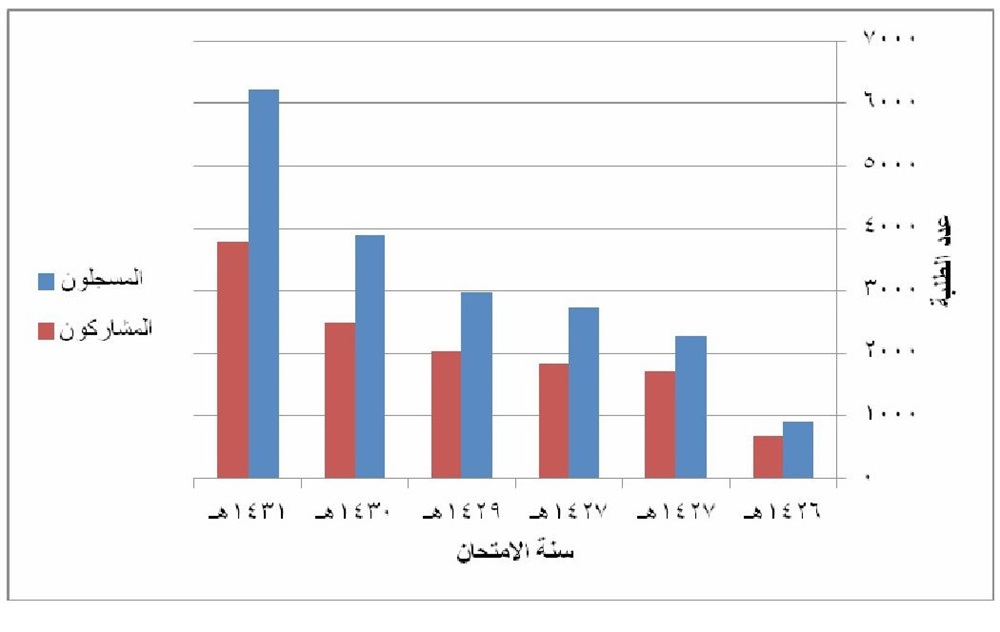

بينما تناول الفصل الثالث عشر الموسوم (من جديد أنظمة حوزة النجف الأشرف) ما تبنته الحوزة العلمية من نظام جديد بما فيه من اتباع آلية الامتحانات سعيا لتحديد

ص: 6

المستوى العلمي للطالب الحوزوي وما يترتب على ذلك من مستحقاته تبعا لمستوى تحصيله الدراسي متضمنا إحصائيات تفصيلية لأعداد كل مرحلة دراسية ونتائج طلبتها منذ أن شرعت حتى آخر امتحان تحريري أجري لطلبتها وظهرت نتائجه قبل دفع هذه الطبعة إلى المطبعة بفترة ليست طويلة مشفوعة بقراءة إحصائية لها في الملاحق.

ثم تناول الفصل الرابع عشر الموسوم (مشاريع تطويرية قائمة على أرض الواقع حاليا) فقد تعرض في مباحث ثلاثة لنظام ثلاث مدارس حوزوية قائمة اليوم هي : مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) للطلاب، ومدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية بقسميها، ومدرسة دار العلم النسوية موضحا نظام كل من المدارس الثلاث ومناهجها الدراسية وآليات وطرائق التدريس فيها وما إلى ذلك من بعض شؤونها الأخرى.

أما الفصل الخامس عشر الموسوم (هيئات ومؤسسات علمية وإرشادية) فتناول في مبحثين هما: (الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي، ومؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية أنموذجا) معرفا أولهما في مطلبيه بالهيئة العلمية وما ضمته من تشكيلات إدارية وتنظيمية مع تبيان لنشاطاتها الاجمالية، وعرف ثانيهما في مطلبيه بمؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية من حيث دواعي التأسيس والأقسام.

ثم تناول الفصل السادس عشر الموسوم (مؤسسات معارف إسلامية مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) هل للمعارف الإسلامية أنموذجا) فقد تقاسمته مباحث ثلاثة تناول المبحث الأول منها أهداف المؤسسة وآلية تنفيذها، وتناول المبحث الثاني منها : نظامها العام، فيما تناول المبحث الثالث نشاطاتها المتعددة.

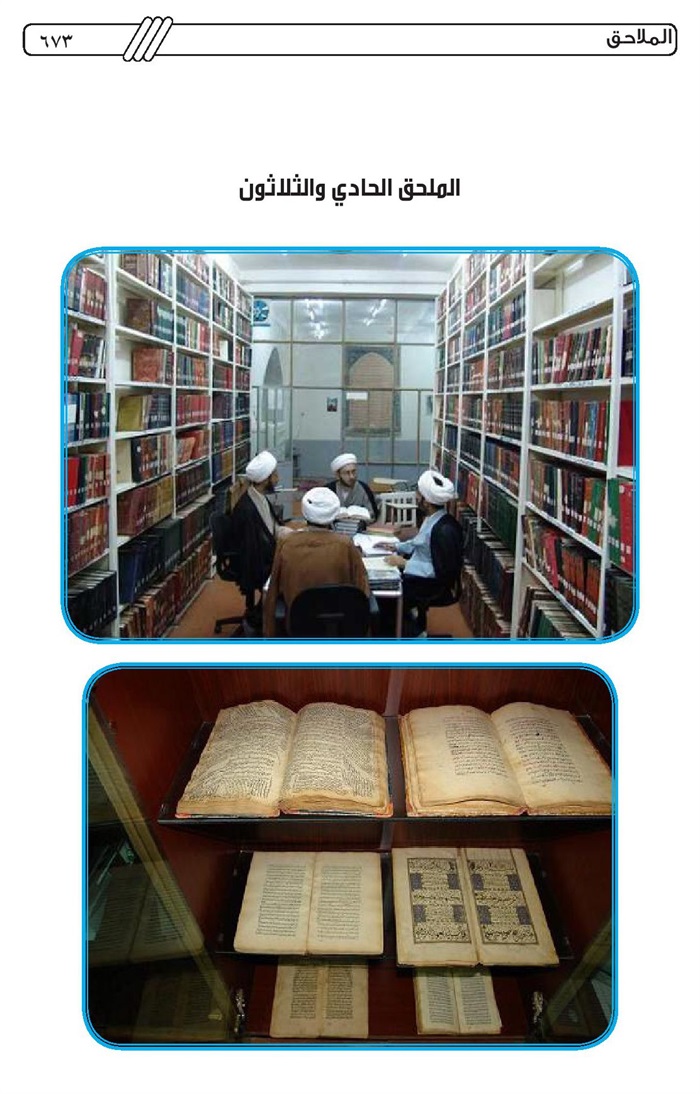

في حين تقاسم الفصل السابع عشر منها الموسوم (مؤسسات معنية بالمخطوطات

ص: 7

والوثائق (مؤسسة كاشف الغطاء العامة أنموذجا) مبحثان، تناول المبحث الأول منهما: تاريخ تأسيسها، وتناول المبحث الثاني منهما أقسام المؤسسة المعنية بشاطاتها الأساسية.

وأتبعت فصول الكتاب المتقدمة بخائمة اتبعتها بملاحق إحصائية أو توضيحية أو توثيقية لبعض ما ورد في فصول الكتاب وشؤونه.

ويحسن بي أن أضيف هنا بأني كنت خصصت الفصل الثامن عشر الموسوم ب(مقترحات عامة لإصلاح النظام القائم في حوزة النجف الأشرف) المتكوِّن من مبحثين، تمحَّض أولهما لتبيان أفكار عامة لإصلاح الحوزة العلمية النجفية ارتأيت - حسب قناعتي - أن نظامها القائم اليوم يحتاجها حاجة ماسة، في حين تخصص ثانيهما بوضع مشروع مقترح لنظام أساتذة الحوزة العلمية النجفية اشتمل على مواد مفصلة، معتقدا أن هذه المقترحات كفيلة - إلى حد معقول - بتحصينها من خلال آليات محددة، تقطع الطريق على دعاوى المدّعين من حيازتهم على درجاتها العلمية الرصينة، دون وجه حق من جهة، وتفعيل دورها أكثر فأكثر لتلبية احتياجات الأمة المؤمنة من جهة ثانية.

بيد أني أعرضت عن نشره مؤقتا، لحين توفر الظرف المناسب له.

ويشرفني أن أقول هنا بأني عكفت لاحقا على تطوير وتحديث مسودة الفصل الثامن عشر المشار اليه أعلاه، فترة ناهزت السنة انتهت به إلى أن يكون كتابا تفصيليا يتضمن برنامجا واسعا لتحديث وتطوير نظام حوزة النجف الأشرف، ورفده بخطط عمل جديدة، وأنساق تطوير حديثة، وآليات تنفيذية محددة، أخال أنها كفيلة بأن تنهض به إلى واقع أفضل من خلال أربعة فصول، ومقدمة، وخاتمة، ملحوقة بعرض لمصادر الكتاب ومراجعه.

ثم آليت على نفسي ألّا أنشره قبل أن أعرض مسودته على أكثر من مكتب من

ص: 8

مكاتب مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف الحالية، ليقيني بأنّ أي تحديث لنظام حوزة النجف الأشرف، لا تتبناه المرجعية، أو تدعمه، أو ترضى به، أو لا تعارضه، من الصعب أن يكتب له النجاح، في حوزة علمية، هي زعيمتها، عسى أن أوفق لنشره في الوقت المناسب إن شاء اللّه.

وسيكون الكتاب في حال صدوره هو الكتاب الخامس من خماسية عن حوزة النجف الأشرف أكاد أنتهي من تأليفها الآن تعنون كتابها الأول بعنوان (الحوزة ونجفها معالم المكان البيئة العربية الحاضنة تبادل التأثر والتأثير بين البيئة وحوزتها) وتعنون كتابها الثاني بعنوان (البحث الفقهي / الأصولي عصوره العلمية ومراجعه المعاصرون) وتعنون كتابها الثالث بعنوان (النظام الدراسي المتّبع مراحله ومناهجه، طلابه ومدارسه إيجابياته وسلبياته)، وتعنون كتابها الرابع بعنوان (مشاريع تطوير النظام الدراسي في حوزة النجف الأشرف) إضافة إلى الكتاب الخامس الذي تقدم ذكر موضوعه سابقا.

ويحسن بي أن أذكر هنا أن الطبعة الثالثة اشتملت على تحديث لبعض ما ورد في الطبعة الثانية وإضافات مع تصحيح لبعض من الأخطاء الطباعية

أسأل اللّه أن يتقبل عملي بقبوله الحسن الجميل، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى اللّه بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك على كل شيء قدير والحمد للّه رب العالمين.

المؤلف

النجف الأشرف

النصف الثاني من عام

1433ه- / 2012م

ص: 9

ص: 10

يحسن بي أن أمهد لبحثي عن حوزة النجف الأشرف بتعريف موجز بالمرقد العلوي الشريف الذي لولاه لم تكن الحوزة النجف الأشرف أن تكون حوزة، بل لم تكن أرض النجف حاضرة علمية لنجف أشرف.

تشرفت أرض النجف الأشرف باحتضان العديد من المعالم المقدسة والأماكن التاريخية والأثرية والمقامات والمساجد ودور العبادة وغيرها الكثير.

بيد أن معلمها المقدس الأهم والأشرف هو الحرم العلوي المطهر، الذي ضم بين جنباته جدث أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام العادل علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقصده - للتشرف بمجاورة باب مدينة علم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، وأقضى صحابته - العلماء الأعلام: سواء أكانوا حفظة ومفسرين، أم فقهاء ومحدثين، أم باحثين ومحققين، أم فلاسفة ومتكلمين، أم شعراء ومبدعين، أم غيرهم من أرباب صنوف المعارف الإسلامية الأخرى، فكانت حاضرة النجف الأشرف منذ أن ألقى عصا الترحال فيها السادة العلويون، وأقام فيها ثاويا مستوطناً الأحباب الموالون، فنشأت حوزة النجف الأشرف العلمية وشيدت أعرق وأغنى حاضرة لمعارف أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) منذ ألف عام.

وقبل ذلك وبعده، فقد يمم شطر مرقده المقدس (عَلَيهِ السَّلَامُ) الملايين من الزوار على مر

ص: 11

السنيين، لما للزيارة عند المسلمين وغيرهم، وعند الشيعة بالأخص من حضور روحي محبب تفيض خلاله الروحانية الكبرى للمزور على الزائر، وتغمر فيه المبدئية والصفات القدسية للإمام العادل نفسية الميمم القاصد، فتكتسب من روحانيته ما تكتسب، وتنهل من مبدئيته الصافية ما تنهل، فتطمئن بعد اضطراب، وتصفو بعد كدر، وتسعد بعد شقاء، وترجو بعد قنوط وتشرق بعد تجهم، وربما يحصل ذلك الإنعاش الروحي بمجرد تصور صفاء روح المزور، وتذكّر قيمه ومبادئه الحقة في طواف حول المزور طوافا ذهنيا محضا دون خصوصية للمكان.

ولكن محبي الأئمة الأطهار لا يكتفون بذلك، بل لا تعد الزيارة الروحية زيارة إلاّ إذا كانت عند تربة المزور وبحضرته، ويركزون عملهم هذا على ركيزتين :

إحداهما: قوله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّه مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّه وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّه لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ»(1).

فهم يعتقدون أن أرواح المؤمنين لها الحياة ولها الخلود فهي لا تموت ولا تتلاشى.

وثانيهما: إن بين الروح والجسد اتصالا وارتباطا وثيقا، فهما متصلان منفصلان، وان للروح على تربة المتوفى انعكاسا مثل الزجاجة،والنور، فروح ذلك العظيم متصلة بمشهده، ومن يحظ بذلك المشهد يدركها إدراكا روحيا، فيحظى ببعض تلك الأضواء، ثم يرجع إلى أهله وفي نفسه قبس من النور المقدس.

هذه هي الزيارة، وذلك هو الموسم(2).

ص: 12

خط المرقد العلوي الشريف لأمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة أربعين للهجرة الشريفة، وقد سوَّى ولداه الإمامان الحسن والحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ) سيدا شباب أهل الجنة قبره مع الأرض وأخفيا معالم الجدث بوصية منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) اليهما، وهو على ما يقول المؤرخ الجاحظ: أول إمام خفي قبره.

وبقي موضع خط المرقد العلوي سرا مكتوما لا يعرفه إلّا أهل بيته والخاصة من صحبه والصالحين من أتباعه لأسباب عديدة منها كما يبدو : جرأة أعدائه الظلمة على نبش قبره (عَلَيهِ السَّلَامُ) حتى قيل إن الحجاج بن يوسف الثقفي حاول جهده الاهتداء لموضع القبر الشريف فحفر لذلك ثلاثة آلاف قبر في النجف طلبا له، ولم يعثر له على أثر (1).

أما الخاصة من أهل بيته والخلص من أتباعه فكانوا يتعاهدونه بالزيارة والسلام بعيدا عن أعين الرقباء.

وذكر قسم من المؤرخين أن المنصور العباسي حين علم أنّ الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعددا من أصحابه يوالون زيارة القبر، وكان الخليفة كغيره من عامّة الناس يجهل موضعه، أراد أن يتأكد من ذلك بنفسه، فذهب منفرداً مع بعض خاصته وخَدمه وأمر أن يحفر في المكان المحدد للقبر، وكان يزوره بعد ذلك يناجيه معتذرا إليه مما يفعله بأبنائه.

وذكروا: إنّ داود بن علي العباسي أيضا فعل ذلك، فشاهد كرامة باهرة أخافته، فأمر ببناء القبر وصنع صندوقاً وضعه عليه عام ( 133 ه- / 750م) وجعل عليه صندوقا خشبيا برهة من الزمن ثم أزاله (2).

وفي عهد هارون وقد خرج للصيد في هذه المنطقة كما سيأتي رأى كرامة حملته على أنّ ينعطف ويخشع.

ص: 13

ما ان أشهر الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) موضع المرقد الشريف بعد زوال دولة بني أمية من خلال بناء دكّة عليه كما روى بعضهم، حتى تعاضدت على تشييد عمارته أيدي المسلمين والمؤمنين والأخيار الصالحين.

وقد اختلف المؤرخون في زمن تشيّد العمائر المتقدمة على مرقد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومن شيدها، كما اختلفوا في عدد هذه العمائر، فقد أوصلتها مؤلفة كتاب (مشهد الإمام علي) إلى سبع عمائر (1)، في حين ذهب الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى أنها ست عمائر(2)، وأشار الباحث محمد علي التميمي إلى أنها خمس عمائر(3)، وهو ما ذهب اليه الشيخ جعفر محبوبه(4) ولعله الأرجح.

وهذه العمائر الخمس هي :

ذكر العديد من المؤرخين خلافا لما ورد من أن الإمام علي بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أمر صفوان الجمال بوضع أول بنية على القبر الشريف، وخلافا لما تقدم عن وضع داود بن علي العباسي صندوقا على القبر - أن أول عمارة على القبر الشريف أقيمت في عهد الخليفة هارون العباسي (149 - 193 ه/ 766-808م) بوضع بنيان بآجر أبيض، وهي على هذا القول العمارة الأولى للحرم العلوي المطهر.

فقد ذكر القندوزي في (ينابيع المودَّة) : لم يزل قبر علي رضي اللّه عنه مختفياً إلى زمن هارون، ثم ظهر بالغري بظاهر الكوفة، ويزوره إلى اليوم الناس، وصار قبره مأوى كل لهيف وملجأ كل هارب.

وقد اختلف المؤرخون في تاريخ إقامة هذه العمارة، فقد ذهب صاحب (رياض

ص: 14

السياحة) إلى أنها بنيت سنة (155 ه / 772م)، فيما جاء في (عمدة الطالب) و(نزهة القلوب) أنها بنيت سنة (170 ه / 786م)، بينما ذكر صاحب (نزهة الغري) أنها بنيت سنة (175ه/ 791م)، وهو ضعيف لتولي هارون الخلافة ما بين الأعوام (170 198ه / 786 م 791م)، وتظل الروايات الأخيرة محل نقاش كبير.

ويبدو أن هذه العمارة على فرض وجودها اندرست بعد عشرات السنين، بسبب الضغوط الكبيرة التي كان يمارسها العباسيون على مراقد العلويين، وعدم السماح لهم بصيانة أو ترميم المرقد الطاهر الأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

المعروف بالداعي صاحب طبرستان(1). فقد ذكر ابن طاووس أن محمد بن زيد هو الذي بنى المشهد الشريف الغروي، أيام المعتضد، وقتل في وقعة أصحاب السكان، وقبره بجرجان (2).

وربما تنسب هذه العمارة إلى أخيه الحسن، ولعل سبب هذا اللبس ما اشار اليه الشيخ الطوسي في التهذيب من أن الحسن بن زيد بنى حائطاً كسور يحيط بالمشهد العلوي.

وقد أنشئت هذه العمارة في زمن المعتضد بالله العباسي (279 289ه / 892 -902م) (3).

يعد السلطان عضد الدولة البويهي أحد تلامذة الشيخ المفيد، وقد أنشأ هذه العمارة (سنة 369ه / 979م)، واستمر العمل على تشييدها حتى (سنة 371ه/ 981م).

ص: 15

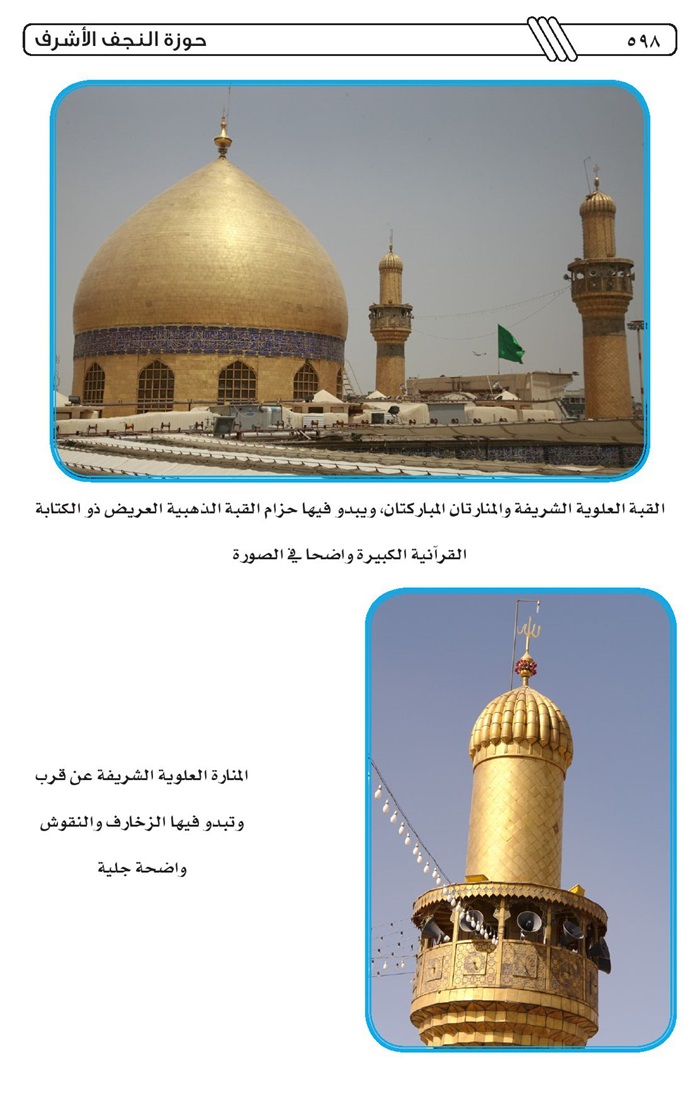

ولقد كانت هذه العمارة من أفضل العمارات المشيدة في حينها، وأحسنها وأجملها وأكبرها، وهي على شكل ضريح مربع تعلوه قبة عظيمة، فبعد أن دخل البويهيون إلى العراق، أمر عضد الدولة البويهي ببناء عمارة جديدة بدلاً من العمارة القديمة، وبذل الأموال الطائلة لتشييدها، جالبا لها من بغداد العصر الذهبي خيرة المهندسين والمصممين والمعماريين والبنَّائين وذوي الفن والصنعة في دولته، ثم أحضر مواد البناء من صخور وأخشاب وغيرها من أماكنها النائية حيث ما وجدت، وحين أعوزه الطابوق والجصّ لعمارته الشاهقة بنى لها قريبا من بئر معروف في بادية النجف مصاهر لما يحتاجه منها، كما حفر قناة للماء من نهر الفرات في الكوفة إلى حيث النجف الأشرف، ثم أقام رواقا مرتفعا عقد عليه قبة بيضاء زاهية.

وقد ذكر هذه العمارة الرحالة ابن بطوطة، عندما زار مدينة النجف الأشرف (سنة 727ه- / 1327م)، ووصفها وصفاً مفصَّلاً فقال : ثم باب الحضرة حيث القبر... وبإزائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة، وحيطانها بالقاشاني، وهو شبه الزليج عندنا، ولكن لونه أشرق، ونقشه أحسن، وإذا ما دخل زائر يأمرونه بتقبيل العتبة، وهي من الفضّة، وكذلك العضادتان، ثمّ يدخل بعد ذلك إلى القبة، وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه، وبها قناديل الذهب والفضة منها الكبار والصغار، وفي وسط القبة مسطبة مربعة، مكسوّة بالخشب، عليها صفائح الذهب المنقوشة المُحكمة العمل، مسمّرة بمسامير الفضة، قد غلبت على الخشب، لا يظهر منه شيء، وارتفاعها دون القامة، وفوقها ثلاثة من القبور، يزعمون أن أحدها قبر آدم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والثاني قبر نوح (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والثالث قبر الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ). وبين القبور طشوت ذهب وفضة، فيها ماء الورد والمسك، وأنواع الطِيِب، يغمس الزائر يده في ذلك، ويدهن بها وجهه تبرّكاً.

وللقبة باب آخر، عتبته أيضاً من الفضّة، وعليه ستور الحرير الملوّن، يفضي إلى

ص: 16

مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة حيطانه وسقفه بستور الحرير، وله أربع أبواب عتبتها،فضة، وعليه سور الحرير وخزانة الروضة العظيمة فيها من الأموال ما لا يضبط لكثرته.

وقد عقد عضد الدولة في بهو الحرم المطهر وتحت رواقه البهي مهرجان افتتاح عمارته الفخمة، داعيا اليه الأمراء والعلماء والنقباء والوجهاء والشعراء والأدباء، وكان من بينهم الفقيه الشاعر الشريف المرتضى، يومها دخل عضد الدولة الحضرة الشريفة وقبل أعتابها وأحسن الأدب، ثم ألقى الشاعر الحسين بن الحجاج قصيدته المعروفة في ذلك البهو الزاهي بمطلعها المشهور :

ياصاحب القبة البيضا على النجف***من زار قبرك واستشفى لديك شفي

وهي العمارة التي تمت في (سنة 760 ه/ 1385م) ونفَّذها أكثر من سلطان من السلاطين، حيث لم تقتصر عمارتها على واحد بعينه منهم كي تسمى باسمه، والمرجح أنها تمت على أيدي الإيليخانيين.

وهي العمارة القائمة اليوم، وتدعى بالعمارة الصفوية، وقد شيدت هذه العمارة كما يبدو على مرحلتين : أولاهما في (سنة 1033ه- 1623م)، يوم زار الشاه عباس الصفوي الأول العتبة العلوية الشريفة قادما اليها من طريق الحلة، فلما أن صار موكبه على مرحلة من واديالسلام، ولاحت لعينيه القبة المنورة، نزل عن ركابه وجعل يمشي حافيا على قدميه، وهو حامل تاجه بين يديه، ونزل معه جميع وزرائه وأمرائه وعساكره حتى دخول الحرم الأقدس، وبقي في جوار حرم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) عشرة أيام، وكان

ص: 17

يقضي أكثر أوقاته في الزيارة والدعاء والابتهال، وقد جعل نفسه أحد الخدم الذين يخدمون ذلك الحرم الشريف، وكان يتولى كنس الحرم من الغبار بيده في كل يوم من أيام إقامته في النجف (1) الأشرف.

وقد أمر بإيصال الماء إلى الروضة المطهرة، كما أمر بتجديد القبة المطهرة، وتوسيع بناء الحرم العلوي، وجلب لذلك المهندسين المهرة والمعماريين البارعين والبنائين المتميزين من أهل الخبرة والجودة والفن.

وثاني المرحلتين وهي الأهم كان في (سنة 1042 ه / 1631م) يوم زار الضريح المقدس حفيد الشاه عباس الصفوي الأول، وهو الشاه صفي بن صفي ميرزا بن السلطان شاه عباس الصفوي، فأمر وزيره ميرزا تقي خان بتجديد القبة المرتضوية، وفسحة الحرم، وتوسعته.

بيد أن أهم تجديد للعمارة الصفوية هو ما قام به السلطان نادر شاه، فإذ زار مدينة النجف الأشرف في (سنة 1156 ه / 1743م وقيل سنة 1155 ه / 1742م) ووجد القبة المشرفة خلوا من التذهيب أمر بأن تكسى القبة الموقرة بالإبريز (الذهب الخالص)، وأمر كذلك بأن تكسى المئذنتان والإيوان أيضا، وأن تطلى الكتابة الممنطقة للقبة من داخلها بالميناء والفسيفساء (2)، وقد ثبت التأريخ الهجري لتذهيب القبة والروضة وهو (سنة 1156 ه / 1742م) كتابة بالحروف الذهبية على جبهة الإيوان الزاهي.

تتميز العمارة الصفوية، بل تنفرد بميزات علمية لم تتحقق لغيرها من المباني القديمة أو الحديثة، ولا توجد في أية عمارة أثرية في العالم (3) فقد صمم مهندسها المعماري الجدار الشرقي للصحن الحيدري الشريف ليكون بمثابة شاخص لتعيين وقت الزوال على

ص: 18

مدى فصول السنة، وهذه الظاهرة موجودة في مكانين في هذا الجدار :

الأول: توجد ثلاثة أقواس من القاشاني الأزرق الملتوي تحت الساعة على واجهة باب الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) المعروف بباب السوق الكبير، وعندما تصل الشمس إلى منتصف القوس الأوسط منها يكون وقت الزوال

الثاني: الأواوين الأربعة التي بين باب مسلم بن عقيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) المعروف بباب العبايجية والزاوية الشمالية الشرقية، ففي الوقت الذي تصعد فيه الشمس إلى أرض هذه الأواوين بعرض أربعة أصابع من حافتها يكون وقت الزوال في جميع فصول السنة (1) قد حل.

ولم يكتف المصمم المعماري بذلك، بل أضاف اليه إبداعا علميا آخر، ذلك أنه في كل يوم عند شروق الشمس وغروبها، وفي جميع فصول السنة تنفذ أشعة الشمس عند بزوغها إلى داخل الحرم المطهر من الشباك الشرقي الذي يقع في أسفل القبة الشريفة، وفي ساعة غروب الشمس تغرب بخروج حزمة من أشعتها من داخل الحرم المطهر من الشباك الغربي الذي يقع في أسفل القبة الشريفة (2).

يقول الشيخ محمد حسين حرز الدين (3): ويلاحظ أن في وضع الباب الكبير بمكانه هذا هو جعل بزوغ الشمس في الضريح الأقدس طيلة فصول السنة الأربعة، بحيث لو أن شخصا وقف عند القبر الشريف جانب الرجلين يرى أول بزوغ الشمس من خلال الباب الكبير الشرقي والسوق الكبير وباب البلد الشرقي الرئيسي في سور المدينة على مدى أيام السنة. هذا يوم كانت النجف مسورة والجانب الشرقي منها مكشوف ولم تكن عمائر ولا أحياء جديدة ولا أشجار تحجب بزوغ الشمس ونتيجة لتوالي العمائر في الجهة الشرقية فقد انعدمت رؤية الشمس حين بزوغها وقد أشير إلى بزوغ الشمس ببيت من الشعر الفارسي كتب بالقاشاني في داخل الثلث الأعلى لطاق

ص: 19

باب الصحن الشرقي الكبير من جانب الصحن بحروف كبيرة زرقاء داكنة على أرضية صفراء ومعناه أعظِم بأن الشمس تضع جبهتها كل صباح على تراب عتبة قبرك الطاهر.

وإذ وصل بي البحث إلى هذا الموضع، فإني لأرجو من مهندسي العتبة الحيدرية المطهرة وأمنائها أن يعلَّموا هذه الإبداعات العلمية الهندسية بإشارات دالة عليها، بحيث تلفت نظر الزائر والباحث والمستطلع، وأن يزيلوا العوائق التي تحجب رؤية هذا الإعجاز الهندسي الرائع لكل ذي عينين.

يعدّ الحرم العلوي المطهر بعمارته البهية الحاضرة أبرز معلم من معالم مدينة النجف الأشرف، ويقع وسط مدينتها القديمة تماما، متخذا شكلا دائريا أو بيضويا، مكونا بمركزيته القطب الشامخ الذي دارت حوله مكونات المدينة، فهو العنصر المؤثر في تكوينها وظيفيا وبصريا، بمساحته البالغة هكتارا ونصف الهكتار بما يقارب نسبة 2% من مساحة المركز التأريخي للنجف التقليدية (1).

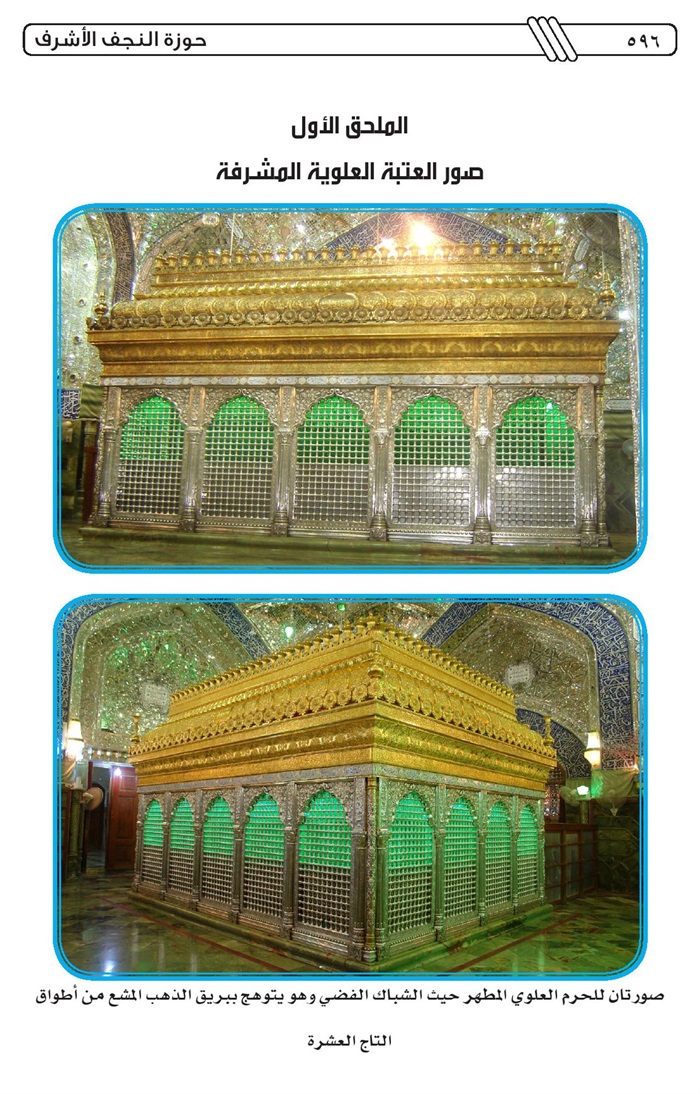

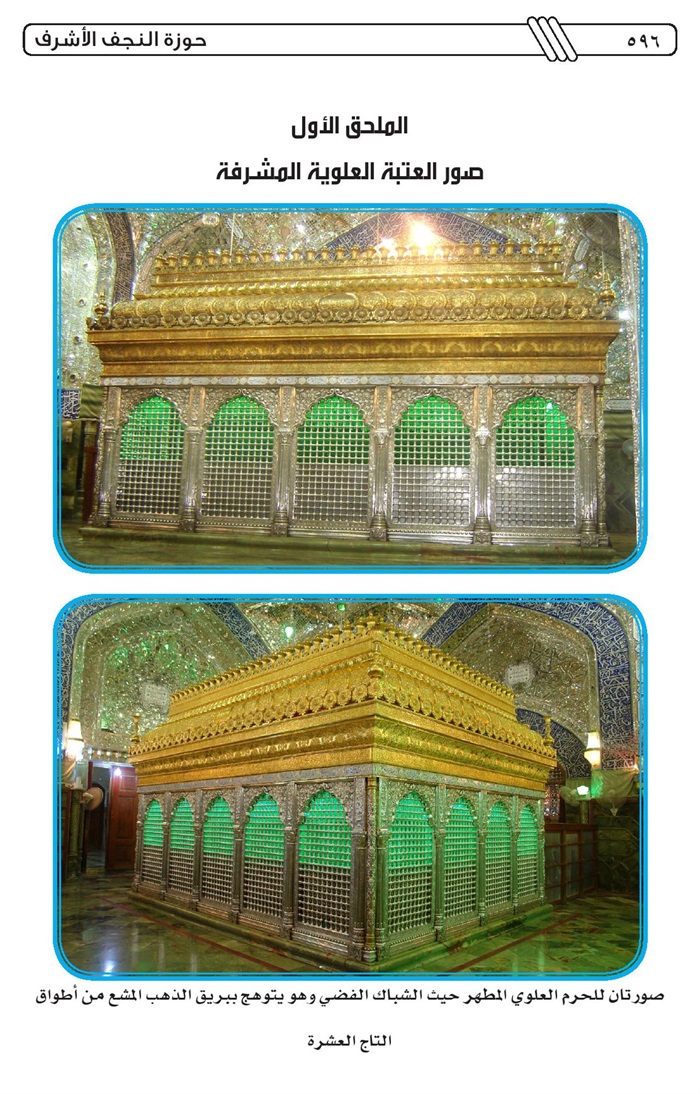

وتضم العمارة الحالية للحرم العلوي (ينظر الملحق الأول) الصحن الشريف والروضة الحيدرية المطهرة بقبتيها الداخلية والخارجية ومئذنتيها المذهبتين وخزائنها النادرة، ومكتبتها العامرة، وملحقات أخرى عديدة سآتي على وصفها والتعريف بها مفصلا في كتابي: (حوزة النجف الأشرف الكتاب الأول، الحوزة ونجفها، معالم المكان، البيئة العربية الحاضنة، تبادل التأثر والتأثير بين البيئة وحوزتها) الذي آمل أن يصدر هو والكتب الأربعة الأخرى من (خماسية حوزة النجف الأشرف) خلال هذا العام إن شاء اللّه.

ص: 20

(1) سورة آل عمران: الآيات 169 - 171.

(2) الأحلام. الشيخ علي الشرقي: 145.

(3) ينظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني : 2 / 53.

(4) ينظر : تاريخ النجف الأشرف. الشيخ محمد حسين حرز الدين: 2/ 55.

(5) مشهد الإمام علي، سعاد ماهر 129 136

(6) دليل النجف الأشرف، عبد الهادي الفضلي 24

(7) ينظر مشهد الإمام محمد علي التميمي: 199:1

(8) ماضي النجف وحاضرها، جعفر محبوبه 41:1 48

(9) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني 445

(10) فرحة الغري ابن طاووس 110

(11) المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على اللّه

(12) تاريخ النجف الأشرف : 287.

(13) الأحلام. سابق: 176.

(14) مرقد وضريح أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ). د. صلاح الفرطوسي : 231

(15) مساجد ومعالم في الروضة الحيدرية المطهرة. السيد عبد المطلب الموسوي الخرسان: 13 وينظر: ماضي النجف وحاضرها: سابق: 51/1، مرقد وضريح أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ). سابق : 231

(16) تاريخ النجف الأشرف. سابق : 1/ 37. والمصدر السابق: 14

(17) المصدر السابق : 1/ 373

ص: 21

(18) دراسة تحليلية تخطيطية للمحافظة على المركز التاريخي والحضاري لمدينة النجف الأشرف. د. المهندس حيدر عبد الرزاق كمونة. بحث. النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية وكنز المعارف والعلوم. مركز دراسات الكوفة. جامعة الكوفة : 6/2

ص: 22

الحوزة مصطلحاً، وتاريخاً علمياً موجزاً

ويتضمن هذا الفصل مبحثين هما :

المبحث الأول : مصطلح الحوزة العلمية.

المبحث الثاني: موجز من تاريخ حوزة النجف الأشرف العلمي.

ص: 23

ص: 24

يحسن بي أن أبدأ حديثي بتحديد مصطلح (الحوزة العلمية) بعد أن تداولته وسائل الإعلام المختلفة وفسرته بعضها عن قصد أو بدونه على هواها، وبخاصة إثر بروز مدينة النجف الأشرف ومرجعيتها الدينية كصانعة الحدث كبير في العراق، وحاضرة حضورا فعليا خارجه مما لا يمكن تجاوزها أو تخطيها بحال من الأحوال.

تعدّ الحوزة العلمية الوسط العلمي المنتج والحاضن معاً للساعين إلى الخروج من عهدة التكليف الإلهي بالنفر الوارد في قوله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد : «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (1) من الباذلين جهدهم للتخلق بأخلاق الإسلام وآدابه سواء أكانوا علماء ومبلغين أم معلمين ومتعلمين أم مفسرين ومؤرخين أم من غيرهم من السالكين إلى اللّه والداعين اليه، خطباء كانوا أم وكلاء أم مبلغين أم من حذا حذوهم واقتدى بسنتهم، متفقها في الدين تارة، ومنذرا ومبلغا أخرى، متأدبا بآداب الإسلام الكريمة وأخلاقه السامية.

والحوزة العلمية في الوقت نفسه ذراع المرجعية والوجود الرابط أو الحلقة الموصلة بين المرجع الديني المجتهد ومقلِّده، والحكم الشرعي ومتّبعه، والعالم بأصول الشريعة وفروعها والمتعلم.

ص: 25

وهي تعني أيضا فيما تعنيه: مركز التعليم الديني الذي يتبع في طريقة تعليمه النهج الذي تربى عليه الفقهاء السابقون منذ العصور الإسلامية الزاهرة وحتى العصر الحاضر، متخذة من نظام الحلقات في الغالب شكلاً لها، متبعة نظام الدراسة التامة بأن يبحث الموضوع ثم يعاد بحثه في كتب لاحقة متعاقبة مع توسعة متدرجة، متخذة من شرح عبارة الكتاب المقرر وتحليلها والغوص في مداليلها ومعانيها طريقة للتدريس، متيحة للطالب الحرية المطلقة في المناقشة مانحة إياه الفرصة المثلى لاختيار الأستاذ الذي يشاء، وتحديد الزمان والمكان للدرس بالاتفاق بينهما عليه، ساعياً طالبها من وراء دراسته نيل رضا اللّه عز وجل في دنياه وآخرته مبتغيا تحصيل المعارف الشرعية زاهدا بملذات الدنيا الفانية وزخارفها، أو هكذا هو المفترض بالحوزوي، بيد أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال صدق انطباق عنوان نية القربة اللّه عز وجل والإخلاص والواقعية والتجرد والزهد واستفراغ الوسع في البحث والدراسة والعلم والعمل على جميع الحوزويين طلاباً وغير طلاب.

ص: 26

لئن اختلف المؤرخون في تحديد أوائل العمر الزمني الناضج للحركة العلمية الدينية في النجف الأشرف، فإنهم يتفقون أيا كانت آراؤهم على أن مدينة النجف الجامعة كانت حاضرة للعلم وحاضنة له، يؤمها الطلاب ويقصدها المتعلمون للتزود بالعلم والمعرفة والبحث والتحقيق بعد (سنة 448ه / 1056م) زمن هجرة شيخ الطائفة وصاحب كرسي الكلام وأحد الرواد الأوائل لعلم الفقه المقارن ومؤلف الكتب الثمانين في الفقه والتفسير والأصول والرجال وغيرها الشيخ محمد بن الحسن الطوسي(1) المتوفى (سنة 460 ه- / 1068م) وانتقاله شبه القسري من بغداد إلى النجف الأشرف إثر اقتحام داره وإحراق كتبه ابان فتنة طائفية بين المسلمين شيعة وسنة، أشعلها وأورى زنادها ببغداد حاكمها طغرل بك السلجوقي أول دخوله البغداد، فاختلطت جراء فتنته الطائفية دماء أبناء بغداد ومداد حبرهم وعقلانية أفكارهم كلها في شوارعها وأزقتها ونهر دجلتها التي مزج ماؤها بين حمرة الدم القاني وسواد مداد الكتب مما ألقي فيها منها، وقد ادى التعصب الطائفي المقيت إلى إحراق أعظم مكتبة إسلامية شيعية يومها هي مكتبة (دار العلم) التي ضمت بين دفتيها وفوق رفوفها أكثر من عشرة آلاف مجلد في مختلف العلوم والآداب والفنون بعد جلبها بمشقة وتعب من مختلف الأقطار والبلدان حتى وصفها المؤرخ والجغرافي المعروف ياقوت الحموي (2) بقوله لم يكن في الدنيا أحسن كتبا منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة.

ص: 27

كما أدى الهجوم الوحشي الطائفي على دار الشيخ الطوسي ببغداد إلى إحراق كرسيه، كرسي الكلام الذي لا يتبوؤه في العادة إلّا الباحث الأعلم من بين علماء عصره الكثر، ولم يكتف المتعصبون بذلك، ولم يشف غليلهم ما سفكوه من دماء ولا ما بعثروه من أشلاء، بل عمدوا زيادة في الإيذاء وإمعانا في محاربة الرأي الآخر إلى حرق ونهب تصانيف الشيخ الطوسي الكثيرة وإشعال النار في مكتبته العامرة.

إن هجرة الشيخ الطوسي القسرية من بيته العامر بكرخ بغداد إلى مثوى الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في النجف الأشرف وما تبعها من انتظام الدراسة على شكل حلقات للبحث والتدريس ومن إملاء شيخ الطائفة لدروسه جوار قبر أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وما نتج عن تلك الحلقات الدراسية من معارف جمة ثم ما ضمه كتاباه المهمان: (اختيار الرجال) في علم الرجال الذي بدأ بإملائه على تلامذته في النجف الأشرف ابتداء من (سنة 456 ه/ 1064م)، و (شرح الشرح) في علم أصول الفقه وغير ذلك من إبداعات شيخ الطائفة العلمية والفكرية المتنوعة، شكلت بمجموعها البداية الأكثر نضجا لتأسيس جامعة النجف الأشرف الدينية (1) حيث أصبحت الحوزة العلمية الفتية في النجف تربو على المئات من رواد الفضيلة والعلم والطلبة الناشئين والمؤلفة على حد رأي بعض المصادر من أولاده وبعض اصحابه ومجاوري القبر الشريف وأبناء البلاد القريبة منها كالحلة ونحوها، وبرز فيها العنصر المشهدي نسبة إلى المشهد العلوي والعنصر الحلي وتسرب التيار العلمي منها إلى الحلة(2) كما ذكر تاريخيا أن هذا الشيخ العظيم خرّج من تحت كرسي درسه أكثر من ثلاثمائة مجتهد. (3).

ولم يترك شيخ الطائفة الطوسي حوزة نجفه إلّا وعليها أبرز تلامذته ولده الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الذي خلف أباه على العلم والعمل وتقدم على العلماء في النجف وكانت الرحلة اليه والمعول عليه في التدريس والفتيا وإلقاء الحديث وغير

ص: 28

ذلك وكان من مشاهير رجال العلم وكبار رواة الحديث وثقاتهم. وقد بلغ من علوّ الشأن وسموّ المكانة أن لقب بالمفيد الثاني(1).

يقول ابن حجر (2) ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي رضي اللّه عنه وهو في نفسه صدوق مات في حدود الخمسمائة وكان متدينا مشهودا له بالفقه والحديث والرجال واليه تنتهي أكثر الإجازات عن شيخ الطائفة الطوسي كما كان حريصا على إتمام مهمة أبيه الشيخ في رعاية حوزتها الناشئة وتنظيم مناهجها الدراسية وتنشئة جيل من العلماء العاملين والمبلغين من الخاصة والعامة عدّ منهم الشيخ منتجب الدين بن بابويه أربعة عشر رجلا وأضاف الشيخ أغا بزرك الطهراني ستة عشر شخصا كما ذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ثلاثة أشخاص من العامة فيكون المجموع أربعة وثلاثين شخصا(3).

لقد خلف لنا الشيخ أبو علي كتابا نافعا أسماه (شرح النهاية) هو شرح لكتاب والده شيخ الطائفة الموسوم ب (النهاية) في علم الفقه.

وما أن انتقل الشيخ ابن الشيخ إلى لقاء ربه راضيا مطمئنا حتى تولى الأمر من بعده ولده الشيخ محمد بن الحسن بن أبي علي بن أبي جعفر الطوسي(4) فكان في النجف الأشرف بعد أبيه وجده شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم رحلت اليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق وحملوا اليه وكان ورعا عالما كثير الزهد أثنى عليه السمعاني.

وقال العماد الطبري : لو جازت على غير الأنبياء صلاة صليت عليه(5) فشهدت النجف وحوزتها بوجوده نشاطا علميا ملحوظا حيث تخرج على يديه كثير من حملة العلم والحديث من الفريقين ثم حين قيض له اللّه أن يرحل عن هذه الدنيا الفانية

ص: 29

ليلتحق بجده وأبيه في (سنة 540ه / 1145م) على الأغلب خلّف عليها الشيخ عماد الدين الطبري تلميذ أبيه وأحرص الفقهاء الثقاة على حوزة النجف وأكثرهم قابلية وأكفؤهم قدرة على النهوض بمهامها وتحمل مشاق إدارتها.

ولقد أرخ رئيس المجمع العلمي العراقي العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي(1) المتوفى سنة (1385 ه / 1965م) للنجف الجامعة فقال: مازالت النجف من أكبر عواصم العلم للشيعة وهي أكبرها منذ نحو قرنين، وما انفكت من أول ما خططت مأوى كثير من فقهاء الشيعة ومتصوفيهم وزهادهم، وما عبر عليها عصر خلت فيه من عالم أو أديب، غير أن لها عصورا معروفة حج اليها الناس فيها من أجل التعلم والتفقه، ورأس على رأس كل عصر منها إمام واحد أو أكثر من مشاهير أئمة الشيعة أقدمها عصر أبي جعفر الطوسي على إثر هجرته إلى النجف الأشرف وإقرائه فيها الناس وشدّهم الرحال اليه في منتصف القرن الخامس. ثم عصر عماد الدين الطبري النجفي تلميذ أبي على الطوسى في منتصف القرن السادس(2)، وفي هذا العصر زاحمت الحلة السيفية النجف من الجهة العلمية وصارت اليها رحلة الشيعة نحو ثلاثة قرون، ففتر الناس عن الرحلة إلى النجف من تلك الجهة مدة طويلة أي منتصف القرن السادس حيث عصر ابن إدريس(3) وسديد الدين الحمصي (4) في الحلة إلى منتصف القرن التاسع حيث عصر ابن فهد الحلي (5) فيها، وهو آخر عصورها المشرقة.

على أن حوزة النجف الأشرف لم تنتقل ولم تطفأ جذوتها وإن كانت فترت فتورا ملحوظا، فقد ظهر فيها طوال هذه الفترة طائفة من العلماء المشاهير سواء كانوا ممن خرّجتهم المدينة نفسها أو ممن جاوروا فيها حتى جاز لنا أن نطلق عليهم (علماء الفترة في النجف)(6).

ثم لمّا هرمت الحلة وانقضى عهدها العلمي عاودت حوزة النجف الأشرف

ص: 30

نشاطها من جديد فدارت فيها رحى الفقه وأصوله وعلوم الشريعة دورتها الحيوية بالعلم والعمل واتصلت أو كادت حلقات عصورها العلمية من أول القرن العاشر أي منذ سنة ( 900 ه / 1495م) تقريبا إلى الآن فكان أولها عصر الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المحقق المشهور ومعاصره الشيخ إبراهيم القَطيفي.. ثمّ عصر الشيخ الأردبيلي الزاهد وصاحبه الملّا عبد اللّه اليزدي.. ثمّ عصر الشيخ عبدالنبيّ الجزائري.. ثمّ عصر الشيخ حسام الدين النجفي، فعصر الشيخ فخر الدين الطريحي.. ثمّ عصر أبي الحسن الشريف ومعاصريه، فعصر الفُتوني، فعصر الطباطبائي، فعصر الشيخ جعفر الكبير، فعصر ابن الشيخ فعصر صاحب الجواهر، فعصر الشيخ مرتضى الأنصاري، فعصر تلامذة الأنصاري وغيرهم.. فهذه حلقات هذه السلسلة من العصور الآخِذِ بعضُها بأطراف بعض. وقد تكونت في أثنائها أشهر الأُسَر المعروفة بالعلم والأدب، كآل الخمائسي وآل الطريحي وآل الجزائري وآل محيي الدين وآل البلاغي وآل الطباطبائي وآل الشيخ جعفر وآل النحوي وآل الأعسم وآل الجواهر وآل القزويني وآل قَفطان وآل الشيخ راضي، وسواهم من البيوتات المعروفة والمندرسة(1).

وقد ترجم بعض الباحثين(2) لعلماء جامعة النجف الأشرف خلال القرون الماضية فكان الذين عثر على أسمائهم من علمائها ومؤلفيها خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري (18) عالما تقريبا، ثُمْن هذا العدد مؤلفين في التفسير والحديث والشعر. وقد انخفض هذا العدد إلى (13) عالما في القرن السابع الهجري، ثم عاد ليرتفع في القرن الثامن إلى (19) عالما، حيث نشطت الحركة العلمية بعد الفتور السابق حيث كتب في هذا القرن حيدر بن علي بن حيدر الآملي الذي جاور أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاثين عاما كتابه الرائد في تفسير القرآن من وحي الفلسفة والعرفان وسماه (المحيط الأعظم) في سبع مجلدات، إضافة إلى ما تركه الآملي من كتب أخرى في الفلسفة والأخلاق

ص: 31

والعرفان، كما كتب في هذا القرن علي بن محمد بن علي الكاشي في علم الكلام والمنطق والفقه والجغرافيا، وكتب الباحثان عبد اللّه بن محمد بن علي الأعرج الحسيني ومحمد بن علي الجصاني كتبا في علم أصول الفقه، وألف الأخير أيضا في الفلسفة والفقه والكلام، وصنف محمد بن علي الجرجاني الغروي كتبا كثيرة في معظم حقول المعرفة، وحبّر عبد الرحمن بن محمد العتائقي كتبه في الرياضيات والجغرافيا والطب فكانت كتبه (الإرشاد في معرفة الأبعاد) و(الرسالة الفريدة في الأدوية الفريدة) و(شرح حكمة الأشراف) و (التصريح في شرح التلويح) في الطب من الكتب المهمة التي ألفت في هذا العصر.

وما أن حل القرن التاسع الهجري حتى بلغ عدد العلماء والباحثين الذين تم إحصاؤهم فيه (30) عالما وكاتبا ومؤلفا منهم: الحسن بن محمد الاسترابادي مؤلف كتاب (معارج السؤل في تفسير خمسمائة آية من آيات الأحكام)، والشيخ جعفر الحبلرودي المؤلف في علوم المنطق والعقائد والمقداد السيوري المصنف في الفقه والعقائد والحديث، والسيد علي بن عبد الكريم الحسيني النجفي الكاتب في التفسير والعقائد والأخلاق والرجال.

وفي تطور ذي مغزى علمي واضح شيّد المقداد السيوري مدرسته الدينية لإيواء طلاب العلوم الدينية الوافدين على النجف الأشرف للدراسة.

أما في القرن العاشر الهجري فقد ارتفع عدد العلماء بشكل كبير لما للحركة العلمية التي أدارها الشيخ علي بن عبد العالي الكركي من أثر ملحوظ في ذلك حيث تجاوز عدد علماء القرن العاشر في حوزة النجف الأشرف إلى (71) عالما منهم: ابن بدر الدين الحسن الحسيني الغروي من أجلاء تلاميذ المحقق الكركي ومؤلف كتابي: (كدّ اليمين وعرق الجبين) و (ترجمة الرسالة الجعفرية)، ومن هؤلاء العلماء أيضا الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي مؤلف كتاب (الهادي إلى الرشاد في شرح الإرشاد) والعديد من

ص: 32

المؤلفات الأخرى، وكذلك الشيخ أحمد أبي جامع العاملي من تلاميذ المحقق الكركي ومؤلف كتاب (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، والشيخ أحمد بن محمد بن خاتون من تلاميذ المحقق الكركي أيضا، وكذلك العالم حسن الفتال النجفي.

وفي القرن الحادي عشر الهجري نشطت حلقات البحث والتأليف والتحقيق في الفقه والأصول، كما نشطت في ظلهما الحركة العلمية في علوم أخرى مصاحبة حيث صنف العديد من علماء حوزة النجف الأشرف التي تجاوز تعدادهم في هذا القرن (159 ) عالما كتبا في علوم الحساب والطب واللغة والرجال والتاريخ، من ذلك مثلا ما كتبه إبراهيم بن نصير الدين الرضوي في (خلاصة الحساب)، وما ألفه الشيخ حسين أبي جامع في الطب، وإبراهيم بن عبد اللّه في (مشيخة الاستبصار)، وماخطه يراع السيد أبي طالب في كتابه (لوامع النجوم) في اللغة، وما دبجه الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي في كتابه (أنيس الملوك) في التاريخ.

وهكذا بدأ أعداد علماء حوزة النجف الأشرف تزيد باطّراد بمرور السنين والأعوام حتى بلغ عدد من أحصي منهم في القرن الثاني عشر الهجري (211) عالما، ثم ازداد عدد علمائها ثانية فبلغ من أحصي منهم في القرن الثالث عشر الهجري (281) عالما، أما في القرن الرابع عشر الهجري فقد ارتفع عدد علمائها ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عددهم حدود (534) عالما وفقيها ومفسرا ومحدثا ورجاليا وحكيما و أصوليا وغيرهم من الباحثين والمؤلفين في شتى صنوف علوم الشريعة والعلوم المصاحبة الأخرى.(1)

إن إلقاء نظرة فاحصة على أدوار تقدم البحث المعرفي في حوزة النجف الأشرف منذ (سنة 448 ه / 1055م) إلى اليوم توحي للناظر اليها أنها مرت بأدوار خمسة هي:

ص: 33

يبدأ هذا الدور منذ أن حلّ في مدينة النجف الأشرف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (سنة 448 ه / 1056م) الملقب ب(شيخ الطائفة) المتوفى في مدينة النجف الأشرف (سنة 460 ه / 1068م) وينتهي ببزوغ نجم الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الملقب ب(المحقق الثاني) المتوفى في مدينة النجف الأشرف (سنة 940 ه/ 1533م)، وقد سبق أن تحدثت آنفا عن هذا الدور بإيجاز.

تعاقبت على جامعة النجف الأشرف العلمية أسوة بالجامعات والمعاهد العلمية العريقة الأخرى فترات تقدم علمي وازدهار، أعقبتها لظروف خاصة فترات تباطؤ معرفي وفتور، تلتها أدوار رقي وانبعاث بفعل فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في مدرسة النجف الأشرف العلمية.

ولعل ما قدمته زعامة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني المتوفى في النجف الأشرف يوم الغدير من عام (940ه/ 1533م) كما أسلفت، صاحب کتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) للحوزة العلمية النجفية بخاصة، وللحوزة العلمية بعامة، من نهوض فكري يعد بحق ملمحا من ملامح تطور معرفي ملحوظ، ومؤشر جلي لتباشير نهوض فكري واعد.

ويعد كتابه (جامع المقاصد) وهو شرح استدلالي كبير لكتاب (القواعد) للعلامة الحلي(1) المتوفى عام (726ه / 1326م) من أهم ما ألف في تلك الفترة، وقد وصل عدد أجزائه المطبوعة حديثا حتى نهاية كتاب الوصايا ثلاثة عشر مجلدا، ما يكشف عن سعة الكتاب وكثرة،مباحثه وقد نقل المحدث النوري في ختام مستدركه المهم

ص: 34

عن الشيخ محمد حسن النجفي المرجع الأعلى في عصره وصاحب الكتاب الموسوعي الشهير في الفقه (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) قوله: إن من كان عنده كتب: جامع المقاصد، والوسائل، والجواهر، لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الشرعية، ولعل أهم ما يتقدم به كتاب جامع المقاصد عما سبقه مما ألف في علم الفقه قوة استدلاله العلمي وعمق مباحثه، ولا زال لكتاب جامع المقاصد دوره العلمي المرموق عند الفقهاء والباحثين منذ تأليفه وحتى يوم الناس هذا وإن كان جامع المقاصد لا يشكل دورة فقهية كاملة فقد وصل إلى مبحث تفويض البعض من كتاب النكاح وانتهى ليكمله الفاضل الهندي بعد وفاته.

ما قدمته من بعده زعامة الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي(1) المتوفى (عام 993 ه / 1585م) صاحب كتاب (مجمع الفائدة والبرهان) للحوزة العلمية النجفية من أثر فاعل أهَّل جامعة النجف الأشرف العلمية لأن تحظى بأهمية بحثية ملحوظة في عصره، ودور رائد في بناء حاضرة علمية رصينة مستقبلا، حيث يعد كتابا (جامع المقاصد) للشيخ الكركي، و (مجمع الفائدة والبرهان) للمقدس الأردبيلي المتقدم ذكر هما من أمهات المراجع في الفقه الاستدلالي في الوسط العلمي الإمامي.

وكتاب (مجمع الفائدة والبرهان) كتاب استدلالي كبير استعرض فيه المقدس الأردبيلي آراء الفقهاء السابقين عليه في ثوب تحقيقي متين مشغول بإضافات بحثية جديدة أعطته نكهة علمية متميزة وأهلته ليحتل دورا رائدا في صدارة الحوزة العلمية النجفية.

وبما انتهى اليه الكتابان القيّمان المتقدم ذكرهما من تطور بعدما تكاملت في الوسط العلمي النجفي أدوات البحث الفنية ووسائله العلمية في التحليل والتعليل والاستقراء والاستنتاج والموازنة والمقارنة والنقد والمناقشة وما إلى هذه من أمور استقر ووضح

ص: 35

الخط العام للتأليف في الفقه الاستدلالي في المادة والمنهج وأسلوب العرض(1).

ثم ما قدمه زعماء الحوزة العلمية اللاحقون لهما من العلماء المجتهدين من أمثال السيد محمد بن السيد علي الموسوي الجبعي المتوفى (عام 1009ه/ 1600م) صاحب كتاب (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) في الفقه، والشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى (عام 1011 ه/ 1602م) صاحب كتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين)، من غنى فكري وأصالة قد خلّف أثره الكبير في ماضي هذه الحوزة العريقة بل وحاضرها.

فكتاب (مدارك الأحكام) مشحون بالأقوال والتحقيقات المهمة التي فتحت المجال الواسع لكثير ممن تأخر عنه من الفقهاء في محاولة للوصول إلى أعلى مراتب النضج، وعكف عليه جمع من طلاب الفقه لدراسته فكان إلى فترة قريبة يعتبر أحد المراجع التي لابد أن يستوعبها الطالب في مراحل تحصيله العلمي(2).

وكتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) هو الآخر كسابقه من حيث العمق والدقة، بيد أن ما يؤسف له أن مؤلفه لم يكتب منه سوى كتاب الطهارة فقط، ولقد كان مقصود مؤلفه (قدّس سِرُّه) أن يؤلف في الفقه كتابا يعكس آرائه العلمية وما يمتاز به من دقة النظر فشرع في تأليف هذا الكتاب وابتدأه بالحديث عن فضل العلم والحث على طلبه ثم بمقدمة تضمنت جملة من آرائه في أصول الفقه وهي التي أصبحت بعد ذلك الكتاب الدراسي المشهور في هذا العلم حتى عصورنا المتأخرة وتصدى جملة من الأعلام لشرحه والتعليق عليه فأصبح السبب الرئيس لشهرة مؤلفه وصار علما له يغني عن ذكر اسمه أو نسبه الشريف مع أنه كتبه مقدمة للفقه إلّا أنه لم يبرز من قلمه غير كتاب الطهارة فكأنه مصداق للقول المشهور : ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذ أنه إنما كتب في الأصول مقدمة للدخول في الفقه لكنه لم يكمل ما أراده من الفقه ولم يلق ما كتبه منه وهو كتاب

ص: 36

الطهارة الاهتمام اللائق به في حين أن مقدمته الأصولية التي كتبها مدخلا للفقه حظيت بالنصيب الأوفر من الاهتمام(1).

لقد حاول مؤلف كتاب المعالم أن يستقصي الآراء في كل مسألة من المسائل التي بحثها مع أدلتها ثم ناقشها منتهيا إلى رأي فيما عرض وناقش موليا اهتمامه الواضح لرأي العلمين الجليلين السيد المرتضى المتوفى (عام 436 ه/ 1044م)(2) وتلميذه الشيخ الطوسي المتوفى عام (460 ه/ 1067م) (3) كما أسلفت مقتصرا في كتابه على أساسيات المطالب الأصولية، حاذفا منها ما لا ضرورة له حسب تشخيصه مع جمال في الصياغة ودقة في التحليل وتعديل في المنهجة، ولعل ذلك هو ما حدا بالوحيد البهبهاني إلى تدريسه مرارا، وأعادت كتابة تعليقاته عليه في كل دورة تدريسية جديدة.

ولا يفوتني أن أذكر ما أضافه الشيخ عبد اللّه بن محمد البشروي الخراساني المعروف بالفاضل التوني(4) المتوفى عام (1071 ه/ 1660م) من تجديد في علم الأصول تمثل في إعادة تبويبه للمنهج المعمول به لدى من سبقه من الأصوليين من خلال مبادرته لفصل المباحث العقلية عن مباحث الألفاظ، وتقسيمه الأدلة إلى شرعية وعقلية، ثم تقسيمه للأدلة العقلية إلى ما يستقل العقل بحكمه وما لا يستقل وذلك في كتابه (الوافية) في أصول الفقه.

ومن يقارن بين كتابي (المعالم) و (الوافية) يدرك النقلة العلمية التي أحدثها كتاب (الوافية) في المنهجية وفي نمط التفكير وصياغة المطالب، والدخول إلى البحث من مسلك لم يعهد من قبل(5) من خلال معايير علمية لم يسبقه اليها سابق.

ولم تقتصر تلك الفترة الغنية من عمر مدرسة النجف الأشرف العلمية تأسيسا أو تطويرا أو استفادة على ما ذكرت من كتب وأبحاث في علمي الفقه وأصوله فقط، بل

ص: 37

تعدت ذلك إلى التأليف التطوير في العلوم الأخرى الرئيسة والمساعدة، كتلك التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو تلك التي تعين عليها، أو تزكي النفوس وتهذبها من أدران الدنيا وزخارفها، أو تلك التي تعين الجسد على الوقاية والعلاج كي يستمر في أداء دوره في هذه الحياة الدنيا.

فقد حبّر الفيلسوف المفسّر جلال الدين الدواني(1) المتوفى (سنة 907ه/ 1501م) كتابه (الزوراء) جوار المرقد العلوي المطهر في النجف الأشرف حيث جمع فيه بين الحكمة البحتة والذوقية في طريق إثبات الواجب(2) كما كتب (حاشيته على الزوراء) جوار مرقد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد أن رأى سيده أمير المؤمنين في منامه(3).

وصنّف الملا عبد اللّه بن شهاب الدين اليزدي(4) المتوفى (عام 981ه/ 1573م) كتبه المتعددة في علم المنطق، تلك التي اشتهر منها كتابه (الحاشية) في علم المنطق الذي صنّفه في النجف الأشرف (سنة 967ه/ 1559م)، وكتاب (الحاشية) وإن كان معقد العبارة مستصعبها، إلّا أنه رغم ذلك استطاع أن يفرض نفسه ككتاب دراسي معتمد لمادة علم المنطق في الحوزة العلمية النجفية، بل في الحوزات العلمية الأخرى حتى وقت قريب، ولقد بلغ من تضلع مؤلفه الشيخ في علم المنطق أن قال: إني لو شئت أن اقيم على كل مسألة شرعية برهانا من أدلة المعقول بحيث لم يكن لأحد ردّه لفعلت.

كما ألف الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي(5) - المتقدم ذكره- المتوفى عام (993ه/ 1585م) كتابه (زبدة البيان في شرح آيات القرآن)، وصنَّف هو نفسه كذلك كتاب (شرح) إلهيات التجريد) في علم الكلام.

وكتب الشيخ عبد النبي سعد الدين الأسدي الغروي الحائري(6) المتوفى (سنة 1021ه / 1612م) كتابه (حاوي الأقوال في معرفة الرجال) مرتبا فيه الرجال على

ص: 38

أربعة أقسام على حسب القسمة الأصلية للحديث الصحيح، والموثق، والحسن، والضعيف، وترك المجاهيل. وقيل إنه أول من فعل ذلك(1).

وسطّر الأمير السيد فيض اللّه الحسيني النجفي(2) المتوفى (سنة 1052ه / 1612م) كما قيل كتابيه (تعليقات على إلهيات شرح التجريد) و (تعليقات على آيات الأحكام).

وصنّف الأمير السيد علي الطباطبائي الحكيم (3) المتوفى بعد سنة (1052 ه / 1612م) كتابه في الطب والصيدلة المسمى (المجربات الطبية)، وتوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف.

وبرع الشيخ فخر الدين الطريحي(4) المتوفى (عام 1085ه / 1674م) في تصنيف كتابيه (مجمع البحرين) في شرح مفردات القرآن الكريم والحديث الشريف وبخاصة الغريب منهما، وقد اهتم هذا الأثر العلمي بإبراز الدلالات اللغوية لمفردات القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يمكن توظيفه منهما في مجال استنباط الأحكام الشرعية. و(جامع المقال في تميز المشترك من الرجال) الذي قال عنه الشيخ جعفر محبوبه(5) بأنه کتاب نافع جدا لم يعمل مثله.

ودوّن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ نور الدين بن أبي جامع(6) المتوفى (عام 1050ه / 1640م) كتابا في الرجال بمنهجية جديدة وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة اقتصر فيه على خصوص رجال الكتب الأربعة، وهو أول من اشار إلى طبقات الرواة في أصحابنا قال (رَحمهُ اللّه) وحيث أن معرفة الراوي ضرورية جعلت الطبقات ستة:

1 - طبقة الشيخ المفيد.

2- الصدوق.

3- الكليني.

ص: 39

4- سعد بن عبد اللّه.

5- أحمد بن محمد بن عيسى.

6 - ابن أبي عمير.

ليتضح الحال في وهلة، وأشير في الأغلب إلى طبقة الراوي اما بروايته عن الإمام أو بنسبته إلى أحد المشاهير من أعلى وأسفل أو بكونه من إحدى الطبقات المذكورة(1).

ودبج يراع الباحث محمد حسين بن محمد علي الكتابدار(2) النجفي المتوفى (سنة 1095 ه/ 1683م) كتابه ( تعليقة على كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) لابن عنبة في علم الأنساب.

وكتب الشيخ أبو الحسن بن محمد طاهر الفتوني(3) المتوفى (عام 1138ه/ 1725م) كتابه (ضياء العالمين) في الإمامة، وهو من الكتب النفيسة في بابه، يقول صاحب (ماضي النجف وحاضرها )(4) عنه أنه يقع في ثلاث مجلدات ضخام لم يكتب أوسع منه في موضوعه وتوجد نسخة منه بخطه في (مكتبة آل الجواهري) في النجف الأشرف، كما كتب في التفسير كتابه (مرآة الأنوار) أيضا.

وألّف الشيخ أحمد بن إسماعيل بن عبد النبي الجزائري(5) المتوفى (عام 1151ه / 1738م) كتابيه (قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر) في تفسير وفقه القرآن الكريم، و(آداب المناظرة).

وسطّر الشيخ محمد علي ابن الشيخ بشارة(6) المتوفى (عام 1160ه / 1747م) کتابه (نشوة السلافة) وهي ذيل على كتاب (سلافة العصر) وقد أثنى على (نشوة السلافة) كثير من معاصريه ولاحقيهم من أهل الفن واستفاد منها (الشيخ جعفر محبوبه) في تأليف كتابه (ماضي النجف وحاضرها) فائدة ملحوظة.

ص: 40

وصنّف الشيخ محمد مهدي بن أبي ذر النراقي النجفي(1) المتوفى (سنة 1209ه/ 1794م) كتابة القيم (جامع السعادات) في علم الأخلاف وتربية النفس في محاولة منه لبناء منظومة للقيم الأخلاقية مبنية على أساس متوازن يجمع بين الدين والدنيا في آن.

كما أولى (الشيخ النراقي) علم الأديان اهتمامه الخاص فحرص على تعلم اللغتين العبرية واللاتينية على يد جماعة من اليهود والنصارى لتسهيل أمر رجوعه إلى كتبهم والاطلاع على مبادئهم وأفكارهم من مصادرها الأصلية.

وقد كتب إضافة لذلك كتابيه (المستقصى) و (المحصل) في علم الهيئة، وكتابه (توضيح الإشكال) في شرح تحرير إقليدس الصوري، وكتابه (رسالة في الحساب) وكتابه (محرق القلوب) في السيرة.

كما أن ما خلفته تلك الحقبة الزمنية الغنية جدا بفنون القول من شعر ونثر، وما ضمته بين دفتيها من دواوين وكتب كان لها دور كبير في صون اللغة العربية من حملات التتريك والحفاظ على عمود الشعر العربي بخصائصه الفنية وجماله الأخاذ ولغته المترفة وصوره المبدعة من كل محاولات العبث بجماله الآسر. وقد طبعت أغلب هذه الكتب وتداولتها أيدي الباحثين باهتمام كبير.

إن هذه التصانيف القيمة في علوم مختلفة متعاضدة إضافة إلى ما صُنّف في تلك الحقبة الزمنية من كتب ورسائل في مجالات أخرى عديدة كالحديث والتاريخ والتراجم والسير والفلسفة والحكمة والفلك والرياضيات وغيرها مما لا يسع المجال للتنويه بها في هذا الموجز قد ساهمت جميعها بشكل فاعل في تقدم البحث المعرفي في حاضرة النجف الأشرف العلمية تلك الآونة.

ص: 41

يبدأ هذا الدور منذ أن حل في رحاب النجف الأشرف تلامذة الشيخ محمد باقر البهبهاني المعروف بالوحيد البهبهاني(1) المتوفى (عام 1208ه/ 1793م)، وفي مقدمتهم السيد محمد مهدي بحر العلوم (المتوفى سنة 1212ه/ م)، وينتهي ببزوغ نجم الشيخ مرتضى الأنصاري (المتوفى سنة 1281ه/ 1864م).

لقد استمرت مدرسة النجف الأشرف الفكرية وحوزتها العلمية تحث الخطى في دراسة وبحث علوم الشريعة وآدابها بيد اني سأتناول في حديثي اللاحق ما يتعلق بدور النضج المعرفي في النجف الجامعة من خلال علمي الفقه و أصول الفقه دون غيرهما محيلا الحديث عن بقية العلوم الأخرى إلى مجال آخر، حيث توسّع مسار البحث المعرفي في علمي الفقه و أصوله في النجف الأشرف نتيجة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فيها حتى وصلت جامعة النجف الأشرف لما يمكن أن نسميه بدور نضج البحث المعرفي فيها على يد تلامذة الشيخ محمد باقر البهبهاني(2) المعروف بالوحيد البهبهاني المتوفى (عام 1208 ه/ 1793م) المتقدم ذكره الذي أعطى علمي الفقه والأصول دفعة قوية من خلال تصديه القوي للمد الأخباري في وقته، وتهذيبه لعلم الأصول منهما خاصة مما علق به من آراء ومبان غريبة قد يكون بعضها من الشواذ، وربما كان أطلق عليه لقب (الوحيد) بسبب ذلك.

وقد يعزى بروز المد الإخباري تلك الآونة من بين أسباب أخرى إلى قلق علمي من ابتعاد تدريجي عن النص الشرعي في عملية الاجتهاد والغوص أكثر فأكثر في تغليب العنصر العقلي عليه. من دون استبعاد لوجود عامل سياسي بسبب توجس ملوك الدولة الصفوية من اتساع دائرة نفوذ العلماء في أجهزة الحكم والدولة إضافة لسيطرتهم على الشارع الشيعي بقوة، مما يشكل خطرا محتملا على سلطتهم المحتاجة إلى العلماء والمعتمدة

ص: 42

عليهم ولكن ضمن سقف محدد لا يسمح لهم بتخطيه.

اشتهر الشيخ الوحيد البهبهاني (قدّس سِرُّه) تدخل بدقة تحقيقه للمسائل والفتاوى والآراء والنظريات العلمية في علوم الرجال والحديث والفقه وأصول الفقه وتكثيره للأدلة وتبديهها وهو ما أودعه في كتبه ورسائله وتعليقاته التي بلغ مجموعها (109)، بينها (50) في علم الفقه وحده، و (28) في علم الأصول.

ولا ريب في أن الجذور المهمة للمدرسة الأصولية الحديثة في يومنا هذا تعود إلى جملة من النظريات التي جاء بها الوحيد وانعكست في كتب تلامذة مدرسته بشكل واضح إذ نلمس أصولها وركائزها في أحد أهم كتبه الأصولية الذي عرف ب- (الفوائد الحائرية).

إن أهم النظريات التي طرحت في مدرسة الوحيد البهبهاني

1 - التفريق بين الأمارات والأصول، فإن الجذور الأولى لهذا التفريق كانت من الوحيد على ما ذكره الشيخ الأنصاري في بداية المقصد الثالث من رسائله حينما تعرّض للأدلة الاجتهادية (الأمارات) والأدلة الفقاهتية (الأصول العملية).

2 - التنظير والتقسيم للشك الذي اعتمده الشيخ الأنصاري في منهجيته الحديثة لمباحث علم الأصول، فإنه يعود إلى تقسيم الوحيد للشك إلى قسمين: الشك في التكليف، والشك في المكلف به وتعيين الوظيفة العملية المترتبة على كل منهما.

-3- الصياغة الفقهية المتينة لقاعدة البراءة العقلية التي استقرت في الفكر الأصولي المعاصر، فإنها تعود إلى الوحيد البهبهاني (قدّس سِرُّه)(1).

ص: 43

إضافة إلى الجدة الملفتة في نظرياته الأخرى من أمثال: تنجيز العلم الإجمالي، ودوران الأمر بين الأطراف المتباينة أو الأقل،والأكثر الوظيفة العقلية لدى الشك في التكليف وغيرها وما تضمنتها (فوائده) العديدة كالفائدة الثانية التي بينت تحديد مواضع الرجوع إلى العقل والعرف ومواضع الرجوع إلى النص الشرعي وتحديد دائرة الاجتهاد فيما لا نص صريح فيه والفائدة الرابعة في مدى جواز أخذ موضوع الحكم من العرف إذا كان من المعاملات مادام لم يكن للشرع بيان خاص ومصطلح واضح، وكالفائدة الحادية والعشرين الخاصة في المرجحات المنصوص عليها وتعارضها فيما بينها والثانية والعشرين الخاصة في المرجحات غير المنصوصة والفائدة الثالثة والعشرين الخاصة في كيفية الجمع المقبول بين الخبرين المتعارضين. وكالفائدة السادسة والثلاثين الخاصة في شرائط الاجتهاد والعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد واستنباط الأحكام إضافة إلى الخاتمة المهمة التي تناولت خطورة ووعورة السير في طريق الاجتهاد، والأهمية القصوى لتهذيب النفوس من أدران الدنيا وزخارفها وتنظيف الباطن من شوائبه المادية ووساوسه لتحصيل القوة القدسية، ومجاهدة النفس بمكارم الأخلاق، وهو ما نحتاجه كثيرا في زمننا(1).

وتأتي في مقدمة كتب الوحيد البهبهاني ورسائله وحواشيه من حيث الأهمية عدا الفوائد الحائرية حاشيته على (المدارك) و(المفاتيح).

ولعل من أهم إنجازاته العلمية الأخرى اللافتة للنظر والمؤثرة في طور نضج البحث العلمي في حوزة النجف الأشرف ما تم على يديه من تنشئة جيل باحث متعمق من الفقهاء المجتهدين يأتي في مقدمتهم المرجع العارف السيد محمد مهدي بحر العلوم(2) المتوفى عام (1212ه/ 1797م) وغيره كما تقدم

ص: 44

لقد خلّف لنا السيد بحر العلوم كتابه (المصابيح) في الفقه، وكتابه (الفوائد الرجالية) في علم الرجال، وشرحاً لكتاب (الوافية) في علم أصول الفقه، ومنظومة أصولية أسماها (الدرة البهية في نظم رؤوس المسائل الأصولية).

والسيد بحر العلوم إلى جانب فقهه و أصوله وعرفانه وزعامته صاحب ذوق أدبي وشعري رفيع، بل هو شاعر يحتكم اليه الشعراء لتمييز نتاجهم الشعري، ولقد بلغ من اهتمامه بالشعر والأدب إدراكا منه لمدى علاقة اللغة وآدابها بالفقه واستنباط أحكامه أنه كان يقبِّل يدي تلميذه في الدراسات الفقهية الشاعر السيد صادق الفحام وفاء لحق تتلمذه عليه في الشعر والأدب وفنون الكلام.

ومثله في الاهتمام بالأدب وفنونه والشعر ونسجه كان الشيخ جعفر الكبير(1) آل كاشف الغطاء(2) المتوفى (عام 1228 ه/ / 1813م) صاحب كتاب (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء)، وهو من التصانيف المهمة التي أسهمت في تطوير علوم عديدة في مقدمتها علوم : أصول العقائد، و أصول الفقه، والفقه، تطويرا مشهودا له بما اشتمل عليه كتابه القيم من مقدمتين مهمتين: أولاهما في أصول العقائد، والثانية في أصول الفقه، ثم بما استعرضه الشيخ في كتابه من بحوث عميقة في أبواب الفقه ابتداء من باب العبادات وحتى آخر كتاب الجهاد، وكذلك ما ألحقه به بعد ذلك کتاب الوقف وتوابعه، وقد عرف عن الشيخ كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) دقة تفريعه للمسائل الفقهية، وجمال شمّه الفقاهتي المميز، وحسن فهمه وتطبيقه لألفاظ الكتاب والسنة على طريقة الفهم العربي السلیم، وبراعة طرحه لقواعد حديثة لم يسبقه اليها أحد، حتى قال عنه الشيخ الأنصاري قولته المهمة: في اعتقادي أن من يتقن قواعد الأصول التي أوردها الشيخ في أول كشف الغطاء يكون قد بلغ الاجتهاد، كما ان الأهمية الخاصة التي يتعامل بها الشيخ الأنصاري في مكاسبه مع المباني الاجتهادية للشيخ جعفر لم يتعامل بها مع

ص: 45

أي شخص آخر حتى أساتذته مثل صاحب الجواهر وغيره. ومن ثم نرى في المكاسب عبارة (بعض الأساطين) إشارة إلى الشيخ جعفر، وعبارة (بعض المعاصرين) إشارة إلى صاحب الجواهر، وكان الشيخ الأنصاري يتعامل مع آراء كاشف الغطاء بغاية الاحتياط، ويحاول أن يخلص إلى تأييدها(1) في رأيه المختار، وكان له ولأبنائه المراجع الفقهاء: الشيخ موسى والشيخ علي والشيخ حسن دور مشهود في دفع عجلتي الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف إلى الأمام.

وقد عرف عن الشيخ جعفر الكبير آل كاشف الغطاء وأولاده المراجع رهافة حسه الأدبي الرفيع وبراعة وجزالة نظمهم للشعر الرقيق كما عرف عن الشيخ جعفر حفظه على خاطره جميع الكتب السماوية من إنجيل وزبور وتوراة وجميع ذلك بآياتها وفصولها وينبئك على ذلك ما ذكره في كتابه كشف الغطاء من الاستدلال على نبوة نبينا (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقد سرد منها هناك ثلاث أوراق أو أكثر من عباراتها باللسان التي نزلت به ثم ترجمها إلى العربية وبيّن تناقض بعضها مع بعض وأنها محرفة عمّا أنزلت به، ويذكرهم الأصل(2) الذي كانت عليه.

وهكذا استمرت مناهج الحوزات العلمية في طور النضج والتكامل شيئا فشيئا منبعثة أو منعكسة على حوزة النجف الأشرف، فقد أبدعت موهبة الأصولي الشاعر الملا مهدي النراقي الكاشاني(3) المتوفى (عام 1209 ه / 1794م) كتابه القيم (تجريد الأصول) وكان لما صنفه يراع السيد جواد العاملي(4) المتوفى (عام 1226ه / 1794م) في كتابه (مفتاح الكرامة) من عمق وإحاطة بآراء وأقوال المجتهدين أثر مهم في النضج المعرفي، وما جادت به قريحة الشيخ أسد اللّه الدزفولي المعروف بالكاظمي(5) المتوفى (عام 1234 ه / 1818م) من شمول واستيعاب لمسائل وفروع مبحث الاجماع في كتابه الأصولي المهم (كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع)، ثم ما حققه السيد علي السيد

ص: 46

محمد الطباطبائي(1) المتوفى (عام 1231ه / 1816م) في دفتي كتابه (رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل) من غنى معرفي أسهم هو وما تقدم من كتب وأبحاث ودروس وتصنيفات في دفع الحركة العلمية في حوزة النجف دفعة مؤثرة إلى الأمام.

فكتاب (الرياض) كما يطلق عليه الحوزويون اختصارا هو أكبر شرح منشور ومشهور لكتاب المختصر النافع للمحقق الحلي(2)، ومن محاسن الرياض كونه دورة فقهية استدلالية كاملة ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الديات والظاهر من حاله متابعته لشرح اللمعة الدمشقية، ومن ثم قد ينفع في حل بعض غوامضها، بل قد ينقل فقرة منها أحيانا مضيفا اليها ما يراه ضروريا ولو لتوضيح المراد من دون أن يشير إلى المصدر.

قال بعض أعلام تلامذته عنه(3): هو في غاية الجودة جدا، لم يسبق بمثله، ذكر فيه جميع ما وصل اليه من الأدلة والأقوال على نهج عسر على من سواه، بل استحال. والمنقول عن صاحب (الجواهر) (رَحمهُ اللّه) أنه عندما ألف جواهره لم يقصد فيه قصد المصنفين من التفنن والتأنق في العبارة، وإلا لانتهج نهج صاحب الرياض.

هذا وهناك العديد من المجتهدين ممن أسهم في تطور البحث العلمي في الحوزات العلمية من غير هؤلاء الأعلام والفقهاء، من أمثال الميرزا أبو القاسم الكيلاني الرشتي المعروف بالميرزا القمي(4) المتوفى ( عام 1231ه / 1816م) صاحب كتاب (القوانين) في أصول الفقه المعروف بكونه الجامع الدقيق لمطالب علم الأصول عند من سبقه من العلماء خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ولما أضافه لمباحث علم الأصول حتى عصره من عمق وتوسعة وتفصيل ولا سيما في المباحث العقلية، وبخاصة ما يتعلق منها بما يطلق عليه الأصوليون ب(دليل الانسداد)، ذاهبا إلى حجية مطلق

ص: 47

الظن لانسداد باب العلم الذي عرضه كتاب المعالم السابق ذكره وقد أبطله المحققون الأصوليون فيما بعد. وقد أصبح القوانين كتابا دراسيا من مناهج كتب علم الأصول في الحوزة العلمية حتى وقت ليس بالبعيد.

ثم بعد ذلك ما أتقن تحقيقه السيد محسن الأعرجي(1) المتوفى عام (1240 ه / 1825م) من بحوث في علمي الأصول والفقه وبخاصة تصنيفه لكتابيه في شرح كتاب الوافية في الأصول لعبد اللّه بن محمد البشروي الخراساني المعروف بالتوني المتقدم ذكره وهما: (المحصول في شرح وافية الأصول) وهو مختصر، و(الوافي) وهو مفصل.

ومن العلماء الذين أسهموا في دفع عجلة علم الأصول إلى الأمام الشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الحائري(2) المتوفى (عام 1248 ه/ 1832م) مؤلف كتاب (هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين) أفضل حاشية كتبت على كتاب المعالم وكانت لحاشيته التي اشتهر بها دور مثمر في ترسيخ بحوث علم الأصول وتوسيع وتعميق مبانيه ومطالبه، ويكفي في أهميتها قول الشيخ الأنصاري حين سئل : لماذا لا تؤلف كتابا في مباحث الألفاظ ؟ أجاب: تكفي مباحث الألفاظ في هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي(3).

والشيخ تقي ابن الشيخ محمد ملّا كتاب(4) النجفي المتوفى قبل (عام 1251ه / 1835م) مؤلف الكتاب الواسع في الأصول (الدلائل الباهرة في فقه العترة الطاهرة) الذي امتاز بمنهجية لعلم الأصول ظاهرة، حيث رتبه على مقدمة وخمسة أصناف وخاتمة وحصر المقدمة في مطلبين، الأول في بيان ما يدل على وجوب التفقه في الدين والثاني في بيان مباديه، والصنف الأول في مطالب أصول الفقه ورتبه على مقدمة

ص: 48

وثمانية أبواب وخاتمة، وجعل الباب الأول من الصنف الأول من الكتاب في المبادئ اللغوية، وهنا يشبع البحث في ذكر عدة أدلة تتضمن مباحث الألفاظ من حيث الكلام والكلمة والحقيقة والمجاز وغيرها مما يتعلق بالوضع والموضوع له وما يناسبه، والباب الثاني في الكتاب والسنة وهو المجلد الثاني من الكتاب وهنا يستوحي البحث عمّا يخص الكتاب من نزوله وحفظه وقرائه وطبقاتهم وعدم وقوع التحريف فيه، وفي السنة يستغرق البحث عن معنى الخبر ولفظه وعدالة الراوي وكل ما تعلق بالسنة قرظ هذا الكتاب الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وولده الشيخ موسى، رأيت خط الشيخ الكبير وخاتمه وهذا نص عبارته: قد نظرته نظر اعتبار ونقدته نقد الدرهم والدينار فوجدته قد جمع فيه من الشوارد والنوادر ما حقّ أن يقال فيه : كم ترك الأول للآخر واحتوى على كثير من غريب الأشياء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء(1).

وكذا الشيخ خضر بن شلال العفكاوي (المتوفى عام 1255 ه/ 1840م)(2) صاحب كتابي (التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية، ومصباح الرشاد ونجم الهداية) وهو شرح على كتاب ( هداية المسترشدين) للعلامة الحلي.

ومثله الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي(3) المتوفى (عام 1261 ه / 1845م) صاحب كتاب (الفصول) في أصول الفقه، وهو شقيق الشيخ محمد تقي الحائري المتقدم ذكره، وقد بقي كتابه (الفصول) حتى وقت قريب كتابا دراسيا يدرسه الطالب الحوزوي، وهو يرتقي سلم هذا العلم درجة درجة، بل لازالت مسائله الأصولية حتى يوم الناس هذا محور بحث ومناقشة ونقد وتقييم.

والفقيه النجفي الشيخ حسن آل كاشف الغطاء المتوفى (عام 1262ه / 1846م)(4) المتقدم ذكره مؤلف كتاب (أنوار الفقاهة في علم الفقه، والمعروف بدقة شمّه

ص: 49

الفقاهتي وبراعة استقامة آرائه على طريق الاستدلال وتسلطه على المباحث الشائكة، والمشهود له بملكة التفريع والتصوير في الفقه.

والفقية النجفي الشيخ جواد ابن الشيخ تقي ملّا كتاب(1) المتوفى (عام 1264ه/ 1848م) مؤلف كتاب (الأنوار الغروية) وهو كتاب كبير الحجم أجاد فيه كل الإجادة، جمع فيه بين الأدلة والأقوال والأخبار بأوجز عبارة إلا أنه غير تام الفقه، بل وصل فيه إلى كتاب النكاح، وتوجد نسخة منه في كتب الشيخ صاحب (الحصون)، وهو عشرة مجلدات(2) ما يكشف عن سعته رغم حرص مؤلفه على ضغط عبارته واختصار كتابته.

كذلك الباحث الموسوعي والفقيه الضليع الشيخ محمد حسن النجفي(3) المتوفى (عام 1266 ه / 1850م) رأس الأسرة العلمية الأدبية المبدعة، وصاحب كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) في (43) مجلدا، لذا فهو أضخم موسوعة فقهية كاملة صنفت في الفقه الجعفري حتى نهاية عصره والعقود اللاحقة له، أقول كاملة لأن تلميذه العالم الزاهد الشيخ محمد حسين الكاظمي المتوفى (سنة 1308ه/ 1891م) ألّف كتابه المسمى (هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام) بما يزيد على (الجواهر) وصل فيه إلى كتاب القضاء والشهادات وكان لا يترك فيه قولا لقائل إلّا نقله ونقل دليله وتكلم فيه واستقصى كلمات الفقهاء كلها فيه(4) بيد أنه لم يتم.

ويتفرد كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) من بين كتب الفقه الأخرى باشتماله على خلاصة أفكار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين مع غاية التحقيق والتدقيق والفهم الجيد للروايات الشريفة ولسائر مدارك الأحكام، المنبئ عن سليقة عرفية سليمة وذوق فقهي عال، وقد استكمل (رَحمهُ اللّه) شرح أبواب (شرائع الإسلام) من كتاب الطهارة

ص: 50

إلى آخر الحدود والديات، ويمتاز عن أكثر المؤلفات الموسوعية التي تستغرق وقتا طويلا لإنجازها بأن أواخره كأوائله وهي مثل أواسطه في الجودة والدقة والاستيعاب بنفس واحد مبني على الاستقصاء والتحقيق، من دون أن يعرف الكلل والملل اليه سبيلا، وقد سمعت من بعض أساتذتي (رَحمهُ اللّه) أن سيدنا الأعظم الإمام الحكيم (رَحمهُ اللّه) في بداية رجوع الناس اليه في التقليد، وقبل أن يؤلف شيئا من كتب الفتوى، كان إذا ابتلي بمسألة يراجع (الجواهر) ويفتي حسب ما يتوصل اليه نظره الشريف بمعونته. وما ذلك إلّا ثقة منه (رَحمهُ اللّه) باشتمال الجواهر على عمدة ما يحتاجه الفقيه في مقام الاستنباط(1) وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أتم مراجعة كتب: (وسائل الشيعة) للحر العاملي و(جامع المقاصد) للكركي و (الجواهر) فقد خرج عن عهدة وجوب الفحص.

ولقد صدر معجم باسم (معجم فقه الجواهر) في ستة مجلدات من القطع الكبير، متضمنا عددا كبيرا من المصطلحات والعناوين الفقهية ابتداء من حرف الألف وحتى حرف الياء، كما صدر بعده فهرست تحليلي باسم (جواهر الكلام في ثوبه الجديد)، والهدف منه تفكيك وتحليل أبحاث الكتاب واستخراج آراء ومتبنيات المؤلف على حدة، ثم تليها الاستدلالات والمناقشات والأقوال مرتبة ومرقمة، مع الإشارة إلى النكات الدقيقة فيها حتى يكون ذلك ضوء كاشفا ينير الطريق أمام المحققين والباحثين في معرفة مسائل هذا الكتاب(2).

ونظرا لأهمية هذا الدور وتنوعه وكثرة ما تم فيه من تأليف وكتب وبحوث أسهمت في تطور علمي الفقه وأصوله، فقد آثرت أن أشطره إلى أكثر من دور ومدرسة بحثية فقهية أصولية في كتابي الثاني الموسوم (حوزة النجف الأشرف عصورها العلمية وعلماؤها المعاصرون) الذي آمل أن يصدر في بداية العام القادم إن شاء اللّه.

ص: 51

يبدأ هذا الدور ببزوغ نجم مجدد علم الأصول الشيخ مرتضى الأنصاري(1) المتوفى عام (1281ه/ 1864م) صاحب كتابي: (المكاسب المحرمة) في الفقه، و(فرائد الأصول) في أصول الفقه، اللذين حظيا ولا زالا بعناية واهتمام الفقهاء والشراح والدارسين وينتهي ببزوغ نجم المحققين الثلاثة (والنائيني، والعراقي، والأصفهاني) وسيأتي التعريف بهم والحديث عن دور هؤلاء المحققين لاحقا.

ففي كتاب المكاسب أو المتاجر كما يطلق عليه الحوزويون تتعاضد مباحث ثلاثة :أولها المكاسب المحرمة وقد بحث فيه الكثير من الأمور التي يحرم التكسب بها، وثانيهما: كتاب البيع، وثالثهما : كتاب الخيارات، ثم أن الشيخ الأنصاري خطط لكتابه منهجا يقوم على أساس تقسيم موضوعه محل البحث إلى أقسامه المحتملة، ثم يشرع في بحث أقسامه المحددة واحدا بعد الآخر بتسلسل منهجي ملحوظ. ذلك أنك لا تكاد تجده يخوض غمار بحث موضوع ما من دون التقديم له بمقدمة تلقي الضوء على ما سيبحثه فيه دون أن يعود ثانية إلى نقطة تجاوزها سابقا.

نعم قد يكرّ الشيخ الأنصاري راجعا في بحثه إلى نقطة تجاوزها قبل ذلك مع مراعاة المبحث الواحد الذي هو فيه، وهو ما شكل صعوبة على دارس الكتاب أو مباحثه.

إن الفقه وإن كان قد قطع شوطا كبيرا في القرن الثالث عشر الهجري بيد شيخ الفقهاء صاحب الجواهر(قدّس سِرُّه) حيث إن كتابه احتوى من التحقيقات القيمة ما لا يستغني عنه فقيه حتى في اليوم الحاضر، إلّا أن ما أتى به الشيخ الأنصاري (قدّس سِرُّه) في خصوص الفقه المعاملي لم يأت به فقيه قبله، ولسنا نريد أن نقول: إن كل ما أتى به جديد فإن ذلك غير صحیح، كيف وقد استفاد ممن تقدمه من الفقهاء، وهذه سنة العلم يأخذ المتأخر من

ص: 52

المتقدم ويبني عليه إلّا اننا نقول: إن مجموع ما دونه في خصوص الفقه المعاملي من حيث المجموع وبهذه الكيفية والسعة والعمق، لم يأت به من سبقه(1).

أما في كتاب الشيخ الأنصاري الثاني (فرائد الأصول) أو ما يصطلح عليه الحوزويون بالرسائل فقد جاء بمنهجة جديدة أصبحت هي منهج الأصول في المباحث العقلية من بعده، ولم يتفق لأحد من قبله هذا الكشف والفتح الذي فتحه اللّه على يديه. وهذا المنهج آية في الاستحكام والقوة والمتانة العلمية والتنظيم المنهجي، وأمارة هذا الاستحكام والقوة والمتانة في المنهج والتصوير والمحتوى أن الفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ وهم كثيرون لم يغيّروا الحدّ اليوم الخطوط الأساسية لهذا المنهج(2).

كما أنهم رغم علو قدرهم لم يتجاوزوا منهجه العلمي بل يعتبرون أنفسهم وهم الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة المتميزة طلاب مدرسته العلمية التجديدية.

ولا زال كتابا (المكاسب) و(الرسائل) حتى يوم الناس هذا من مناهج الدراسة الأساسية المعتمدة في الحوزات العلمية التي لا يمكن علميا لطالب ينوي الاستمرار في دراسته العليا وحضور بحث الخارج إلّا بدراستها دراسة متأنية فاحصة سواء أكان من طلبة حوزة النجف الأشرف أم من طلبة غيرها من الحوزات العلمية الأخرى المنتشرة اليوم في شرق الأرض وغربها.

ثم جاء من بعده الثائر والمنظر في الفقه الدستوري والأصولي المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني(3) المتوفى (عام 1329 ه/ 1911م) صاحب كتاب (كفاية الأصول)، الذي هو من كتب أصول الفقه الدراسية المعتمدة للآن في الحوزات العلمية كافة ومنها حوزة النجف الأشرف.

ففي كتاب (كفاية الأصول التي هي خلاصة مركزة لبحوثه في علم الأصول،عمد

ص: 53

المؤلف الضليع إلى ضغط العبارة واختصارها وإيجازها حد الغموض أحيانا، موشيا عباراته بالمحسنات البديعية ما أمكنه، وقد عرفت دروس الشيخ الخراساني وكتاباته في كتابه الكفاية بدقة مطالبها وعمقها وتركيز مباحثها واختصارها وقد وصف السيد محسن الأمين(1) (قدّس سِرُّه) تمثل هذه الخصائص في مباحث الشيخ الخراساني بقوله : وتميز عن جميع المتأخرين بحب الإيجاز والاختصار وتهذيب الأصول والاقتصار على لباب المسائل وحذف الزوائد مع تجديد في النظر وإمعان في التحقيق مزاوجاً في مباحثه بين المسائل الفلسفية والمسائل الأصولية أكثر ممن سبقه من مؤلفي الكتب الأصولية المعروفة المتداولة التي مرّ ذكرها من أمثال الرسائل والفصول والقوانين، ولذلك وغيره كثرت على متن الكفاية الحواشي والشروح منذ عصر مؤلفه عصرنا الحالي، وقد أحصى الأستاذ المرحوم عبد الرحيم محمد على(2) (60) منها في كتابه (المصلح المجاهد الخراساني) فضلا عما لم يشمله الحصاء أو كتب أو حشي عليها بعد استشهاد المرحوم عبد الرحيم محمد علي.

ثم ما تلا ذلك الدور من دخول النجف الجامعة مرحلة النضج المعرفي التفصيلي والتفكيكي اللاحقة.

دخلت النجف الجامعة مرحلة أكثر عمقاً وتفصيلاً وتخصصاً ودقة في بحوثها الرصينة وبخاصة في علمي الفقه وأصوله وذلك على أيدي المحققين الثلاثة الكبار وهم:

أولا: المحقق الشيخ ميرزا حسين النائيني(3) المتوفى (عام 1355 ه/ 1936م) الذي أبدع في التفكيك بين الأمارات والأصول، وتساءل عن الفرق بين المجعول في

ص: 54

أدلة حجية الأمارات وأدلة حجية الأصول ومراتب الحكم التكليفي وتقسيم الأحكام الشرعية والمعنى الحرفي والعلل الشرعية واستصحاب العدم الأزلي وغير ذلك كثير وبخاصة تحقيقاته في مباحث الصحيح والأعم ودلالة صيغة الأمر والواجب المشروط ومقدمة الواجب والتعبدي والتوصلي والنفسي والغيري واجتماع الأمر والنهي والفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول والتخصص والتخصيص والحكومة والورود(1).

وكان النائيني في عصره يشار اليه بالبنان لما كان يتسم به من القدرة الفائقة على النقد والتحقيق وسلاسة البيان وعمق النظر والمنهجية في البحث(2).

أما بخصوص تضلعه في علم الأصول فأمر عظيم لأنه أحاط بكلياته ودققه تدقيقا مدهشا وأتقنه إتقانا غريبا، وقد رنّ الفضاء بأقواله ونظرياته العميقة، كما انطبقت أفكار أكثر المعاصرين بطابع خاص من آرائه حتى عد مجددا في هذا العلم، كما عدت نظرياته مماثلة لنظريات الآخند الخراساني وكان لبحثه ميزة خاصة لدقة مسلكه وغموض تحقيقاته فلا يحضره إلا ذوو الكفاءة من أهل النظر(3).

وقد أجاد كتابة تقريرات بحثه عديدون في مقدمتهم تلميذه الشيخ محمد علي الكاظمي في كتاب أسماه (فوائد الأصول) في أربعة أجزاء، وتلميذه السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي المرجع الأعلى لاحقا في كتاب أسماه (أجود التقريرات) في جزأين.

ثانياً : المحقق الشيخ أغا ضياء العراقي(4) المتوفى (عام 1361ه / 1942م) درّس السطوح العليا وخارج الفقه والأصول ستين سنة، منها أكثر من ثلاثين سنة في تدريس البحث الخارج، وعرف بكتابة محاضراته بنفسه وإن كان بلغة معقدة في كل مرة يعود فيها لإلقاء محاضراته، خلافا لعذوبة بيانه وطلاقة لسانه في التدريس، كما عرف عنه إفساحه المجال الواسع لمناقشات طلابه فسيستثمرون سعة صدره ودعابته في إغناء

ص: 55

معلوماتهم، وقد ترك لعلماء الأصول وطلاب العلم من معاصريه واللاحقين له كتابا أصوليا كاملا في أصول الفقه أسماه (مقالات الأصول) ضمنه دورة أصولية كاملة.

وقد أحسن عرض آرائه بعض تلامذته يأتي في مقدمتهم الشيخ محمد تقي البروجردي في كتابه الذي أسماه (نهاية الأفكار) وقد تطرق فيه إلى آراء أستاذه مستوعبا البحث في القطع والحجج والأصول العملية، وكذا الشيخ هاشم الآملي في كتابه (بدائع الأفكار) مستوعبا البحث في مباحث الأصول اللفظية والملازمات العقلية.

ثالثاً : المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني(1) المتوفى (عام 1361 ه / 1942م)، واضع المنهجية الشاملة لمباحث علم الأصول، وهي المنهجية التي اعتمدها وتبناها تلميذه الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه) كما سيأتي ذكرها تفصيلا في فصل لاحق.

ويعرف عن الشيخ الأصفهاني أنه وظف علم الفلسفة وهو الفيلسوف المشهود له في الأصول توظيفا واسعا بحيث تظهر آراؤه وتحقيقاته الفلسفية على جميع آثاره ودروسه حتى ليكاد المتلمذ له في الأصول خاصة يجد من نفسه أنه ألم بأكثر الأبحاث الفلسفية من حيث يدري أو لا يدري، ومن قرأ حاشيته على الكفاية بالخصوص يجد كيف تطغى المصطلحات الفلسفية على تعبيره حتى ليظن أحيانا أنه يقرأ كتابا في الفلسفة، وقد طغت روحه الفلسفية حتى على أراجيزه في مدح النبي وآله الأطهار(2).

ولقد بلغت دقة البحث الأصولي والقدرة على الاستدلال بالمنطق والقابلية الفذة على الإقناع بالدليل أوجها الرفيع عند المحققين الثلاثة حتى قال أحد الفضلاء من تلاميذ المحقق النائيني(3) لقد كنت أسمع من أستاذنا النائيني رأيا يختلف عن رأي زميله المحقق العراقي فأقتنع برأي شيخنا النائيني بشكل كامل، فإذا جلست إلى الشيخ

ص: 56

العراقي وناقشته فيه أقنعني بخلافه وقمت وأنا مقتنع بصحة رأيه وعدم صحة رأي أستاذنا الشيخ النائيني، فأرجع إلى المحقق النائيني فيعيد اليّ قناعتي الأولى القائمة على أسس متينة، فلما أعود إلى المحقق العراقي وأناقشه في المباني والأساس الذي سمعته من أستاذي زلزل قناعتي من جديد ووجدتني من جديد في حيرة من أمري. ولا تتأتى قوة الحجة هذه إلّا للقلة القليلة من أهل الرأي والحكمة والمعرفة.

وقد أعقب هؤلاء العلماء الكبار بعض من أقرانهم والعديد من فحول تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم مما لا يسعني الوقوف عندهم جميعا لكثرتهم بيد أن ذلك لا يعفيني من الإشارة على نحو الإجمال إلى بعضهم حسب تواريخ وفيات الأقدم فالأقدم منهم على سبيل المثال لا الحصر:

1 - السيد محمد كاظم اليزدي(1) المتوفى (عام 1337ه / 1919م) الفقيه والمرجع الأعلى في عصره والمفتي بالجهاد ضد الإيطاليين والبريطانيين والروس بعد احتلالهم لبلاد المسلمين وصاحب كتاب (العروة الوثقى) المعروف في أوساط الحوزات العلمية بجمال عبارته وحسن سبكه واستيعابه للمسائل بما فيها المستحدثة منها في عصره وقد تناولته أيدي الفقهاء والعلماء بالشرح والتبيين والاستدلال. والتحشية.

2- السيد أبو الحسن الأصفهاني(2) المتوفى (عام 1365 ه/ 1946م) المرجع الأعلى في عصره والمعروف بدقة التحليل والمجاهدة والتحمل والزهد والصبر وصاحب المواقف الصلبة التي ضاق بها حكام العراق ذرعا فأمروا بنفيه إلى خارج العراق فأصدر بيانه المهم الذي ورد فيه ما نصه: من الواجبات الدينية على جميع المسلمين هي الدفاع عن الإسلام والبلاد الإسلامية، وبالخصوص،العراق، بلد المقدّسات، وبلد الأئمّة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ضد تسلّط قوّات الأجانب.

حوزة النجف الأشرف

ص: 57

3- الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء(1) المتوفى (عام 1373 ه / 1954م) المرجع الكبير في عصره والمؤلف لكتاب (تحرير المجلة) في خمسة أجزاء وهو شرح مزجي على (مجلة الأحكام العدلية) ذلك الكتاب الذي يمثل تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على شكل مواد قانونية حيث جرى تطبيق أحكام هذه (المجلة) في المحاكم المدنية في كافة البلدان التابعة للحكم العثماني آنذاك، وقد شرح الشيخ بعض بنود (مجلة الأحكام العدلية) وأوضح قواعدها وفروعها في ضوء الفقه الجعفري مناقشا الكثير مما جاء في (مجلة الأحكام العدلية) بما ينبيء بوضوح عن مدى تقدم البحث الفقهي الأصولي في حوزة النجف الأشرف عن غيره من المدارس الفقهية الأخرى التي أغلقت على نفسها أبواب الاجتهاد.

4 - الشيخ محمد رضا المظفر(2) المتوفى (عام 1383 ه/ 1963م) المفكر المجدد وأول عميد لكلية الفقه في النجف الأشرف والمؤلف لكتابي : (المنطق) الذي أغنى أو كاد عما قبله من كتب المنطق الدراسية في الحوزات العلمية، و (أصول الفقه) الجديد في طرحه، الواضح في عبارته المنهجي في تبويبه كما سيأتي ذلك لاحقا.

5- السيد محسن الحكيم(3) المتوفى (عام 1390 ه / 1970م) المرجع الأعلى في عصره ومؤلف كتاب (المستمسك في شرح العروة الوثقى) في (14) جزء والزاخر بمجلداته بآخر ما توصلت اليه حوزة النجف الأشرف العلمية حتى عهده من آراء ونظريات في علوم الفقه و أصوله وكل ما يمت إلى علوم الشريعة بصلة مما حدا ببعض الكتاب(4) لأن يصف المستمسك بأنه الموسوعة الفقهية القيّمة التي لم يسمع بمثلها في هذا الدور من حيث الترتيب والتنظيم والتحقيق والدقة وقوة الاستدلال والتلخيص. هو أول كتاب فقهي ظهر للملأ العلمي بهذا الشكل الكامل في جميع الأبعاد ولم يسبقه أحد من فقهائنا الأفذاذ في هذا الدور وأحرز مؤلفه (قدّس سِرُّه) بهذا التأليف مقام القيادة الكبرى

ص: 58

لركب المحققين حيث أنه يرجع كل تحقيق في شرح العروة الوثقى من بعد صدور هذا الكتاب (المستمسك) إلى ما حققه المؤلف فيه. وكل ما جاء بعده من شروح العروة الوثقى فقد وجد طريقا معبدا فسار عليه بسهولة.

6 - الشيخ حسين الحلي المتوفى(1) ( عام 1394ه / 1974م) أستاذ العديد من المراجع والعلماء والمتعق في بحث المسائل الفقهية والأصولية الشائكة والمتصدي مبكرا للبحث في المسائل المستحدثة المستجدة في عالم اليوم تلك التي تحتاج إلى بحث وتأصيل فقهي و أصولي لتحديد الموقف الشرعي منها، وقد دون تقريراته تلك سماحة الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه الموسوم ( بحوث فقهية) من محاضرات أستاذه الشيخ الحلي (قدّس سِرُّه).

7- السيد محمد باقر الصدر(2) المستشهد (عام 1400 ه / (1980م) المرجع المجدد والمؤلف لكتابي: (دروس في علم الأصول) الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا، و(الأسس المنطقية للاستقراء) من خلال صياغة مذهب جديد في تفسير كيفية نمو المعرفة البشرية وتوالدها، عبر عن اتجاه آخر في تفسير المعرفة البشرية غير ما كان معروفا بين المذهبين التجريبي والعقلي وهو ما اصطلح عليه بالمذهب الذاتي للمعرفة (3).

8- السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي(4) المتوفى (عام 1413ه / 1992م) المرجع الأعلى في عصره وواضع منهجية تألفت من خصائص متعددة قسم من خلالها المباحث الأصولية أسوة بأستاذه الشيخ النائيني إلى أقسام أربعة:

أولها: ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني.

وثانيها : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم جعلي تعبّدي وهو يتضمن مباحث الألفاظ

ص: 59

وحجية الظواهر.

وثالثها ما يعيّن الوظيفة العملية الشرعية.

ورابعها ما يعيّن الوظيفة العملية بحسب حكم العقل. ثم قال: فهذا كله فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي(1).

كما ألّف سماحته (قدّس سِرُّه) بين كتاب (معجم رجال الحديث) في أربعة وعشرين مجلدا، وهو المصنف المهم في استيعابه وحسن تبويبه وجدته في الطرح والمعالجة: بما وضع من أسس علمية رصينة في علم الحديث والرواية من جهة وفن علم الرجال وسنن الجرح والتعديل من جهة أخرى وما اضافه من نظام القبول والرفض للروايات وما بينه من توثيق الرواة أو ردّهم وما سجله من عدد الروايات وأماكنها من الكتب ومظاتها في الموسوعات الحديثية(2).

9 - السيد محمد تقي الحكيم(3) المتوفى (عام 1423ه/ 2002م) المفكر المجدد والعميد الثاني لكلية الفقه في النجف الأشرف والمؤلف لكتابي: (الأصول العامة في الفقه المقارن) الرائد والمرجع الأهم في الدراسات الأصولية المقارنة كما سيأتي، و(عبد اللّه بن عباس حياته وآثاره) الكتاب التحليلي لخلفيات ما جرى قبل وبعد وفاة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من تداعيات مؤسفة أدت فيما أدت اليه من خروج على النص..

وهناك عدد كبير من غير هؤلاء العلماء الأعلام والمجتهدين المجددين ممن خرجتهم حوزة النجف الأشرف أصبح غالبيتهم مراجع تقليد للمؤمنين لا يمكنني تبيان أدوارهم وأسمائهم جزاهم اللّه عن الإسلام والمسلمين خيرا وحشرهم بما قدموه لفقه محمد وآل محمد مع محمد وآل محمد في أعلى عليين..

ص: 60

هذا وقد استعرض الشيخ محمد مهدي الآصفي(1) الحلقات المتعاقبة لتكامل المنهج العلمي لعلم أصول الفقه خلال هذه الأطوار ابتداء من كتاب (فرائد الأصول) للشيخ الأنصاري إلى كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) للسيد محمد تقي الحكيم في سبع حلقات فكانت كالتالي:

* الحلقة الأولى : منهجية المحقق الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه).

* الحلقة الثانية في المنهجية : تعديل المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني (قدّس سِرُّه).

* الحلقة الثالثة : دور المحقق الشيخ محمد حسين النائيني في التفكيك بين الإمارات والأصول (قدّس سِرُّه).

* الحلقة الرابعة : منهجية المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدّس سِرُّه).

* الحلقة الخامسة : منهجية المحقق السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه).

* الحلقة السادسة منهجية المحقق السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه).

* الحلقة السابعة وهي الأخيرة منهجية المحقق السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه).

ثم من من أعقب هؤلاء المصلحين والفقهاء من مراجع التقليد اليوم وزعماء حوزتها العلمية الحالية في النجف الأشرف المتصدين للبحث والتحصيل والعلم ولهموم العراق والأمة في آن واحد الحاضرين في عقول وقلوب وأفئدة المؤمنين دوما بما يغني عن الذكر والتبيان وهم كل من : أصحاب السماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، والمرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الديني الشيخ بشير النجفي (دام ظلهم)، ثم من أعقبهم من أساتذة البحث الخارج والسطوح العالية المعاصرين في حوزة النجف الأشرف اليوم ممن يرجى لهم التقدم في مضمار البحث العلمي والتحصيل وصولا إلى

ص: 61

المراتب العالية مستقبلا أخذ اللّه بأيديهم جميعا لما يحبه ويرضاه.

وسأتناول بتفصيل أكثر عصور البحث الفقهي / الأصولي في حوزة النجف الأشرف في كتابي الثاني عن حوزة النجف الأشرف الموسوم (حوزة النجف الأشرف: عصورها العلمية وعلماؤها المعاصرون).

ولا يفوتني وأنا في ختام حديثي عن حوزة النجف الأشرف أن أشير إلى غنى وعمق وثراء وجدة وأصالة ما قدمته الحوزة العلمية في النجف الأشرف في غير مجالي علم الفقه و أصوله من كتب ورسائل وبحوث وتصانيف وآراء ونظريات في مجالات علمية وأدبية عديدة أخرى كالتفسير والحديث والتاريخ والتراجم والسير والفلسفة والحكمة والكلام والأخلاق واللغة والأدب العربي بشعره الغزير ونثره وغير ذلك من المعارف والعلوم الإنسانية الأخرى مما لا يسع المجال للتنويه بها في هذا الموجز قد ساهمت جميعها بشكل فاعل في تقدم البحث المعرفي في حاضرة النجف الأشرف العلمية رغم حملات التصفية والإلغاء والحصار والكبت والتضييق والمطاردة والخنق بما لا يلم بأطرافه كتاب مختصر ككتابي هذا.

إن كل هذا الغنى الفكري والتنوع المعرفي والتراكم العلمي قد ترك بصماته واضحة على حاضر هذه الجامعة العلمية العريقة ومستقبلها الواعد المنتظر.

ص: 62

(1) سورة التوبة: آية 122

(2) الشيخ الطوسي (385 - 460 ه) / (995 1068م) تلميذ الشريف المرتضى وفقيه الشيعة ومتكلمها وشيخها في عصره. درّس في داره بالمحلة المعروفة بمحلة المشراق اليوم في النجف وتوفي ودفن فيها بعد أن تولى غسله وتكفينه ودفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهدي السليقي والسيخ الحسن بن عبد الواحد العين زربي والشيخ اللؤلؤي، وقد حولت داره بعد مدفنه فيها مسجدا يسمى باسمه في الشارع الذي يسمى اليوم باسمه أيضا قرب باب الصحن العلوي المسماة باسمه كذلك. له من الكتب المطبوعة غير ما تقدم كثير منها: التهذيب في 10 أجزاء، والاستبصار في 4 أجزاء والتبيان في تفسير القرآن في 12 جزء، تلخيص الشافي في 4 أجزاء. الفهرست الخلاف المبسوط الاقتصاد. مصباح المجتهد النهاية. الغيبة.

(3) معجم البلدان 2 / 342.

(4) ينظر : تاريخ التشريع الإسلامي د. الشيخ عبد الهادي الفضلي : 403

(5) الدور الأول لجامعة النجف. بحث للشيخ محمد جواد الفقيه. موسوعة النجف الأشرف : 6 / 110

(6) التدريس في النجف. د. الشيخ عبد الهادي الفضلي دائرة المعارف الإسلامية الشيعية سابق 10 / 374.

ص: 63