آثار سماحة آیة العظمی الصافی الگلپایگانی مد ظله الوارف

الصورة

ص: 471

سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطف الله، 1298 -

Safi Gulpaygan, Lutfullah

عنوان و نام پديدآور:بیان الاصول/ تالیف لطف الله الصافی الگلپایگانی مدظله العالی.

مشخصات نشر:قم: مکتب تنظیم و نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله، 1439 ق.= 1396 -

مشخصات ظاهری:3 ج.

شابک:دوره 978-600-7854-60-0 : ؛ 630000 ریال: ج.1 978-600-7854-57-0 : ؛ 630000 ریال: ج.2 978-600-7854-58-7 : ؛ ج.3 978-600-7854-59-4 :

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ دوم.

يادداشت:ج.2 - 3(چاپ دوم: 1439 ق. = 1396)(فیپا).

يادداشت:کتاب حاضر تقریرات درس آیت الله سیدحسین بروجردی است.

یادداشت:کتابنامه.

یادداشت:نمایه.

موضوع:اصول فقه شیعه

موضوع:* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction

شناسه افزوده:بروجردی، سیدحسین، 1253 - 1340.

رده بندی کنگره:BP159/8/ص26ب9 1396

رده بندی دیویی:297/312

شماره کتابشناسی ملی:4942697

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا

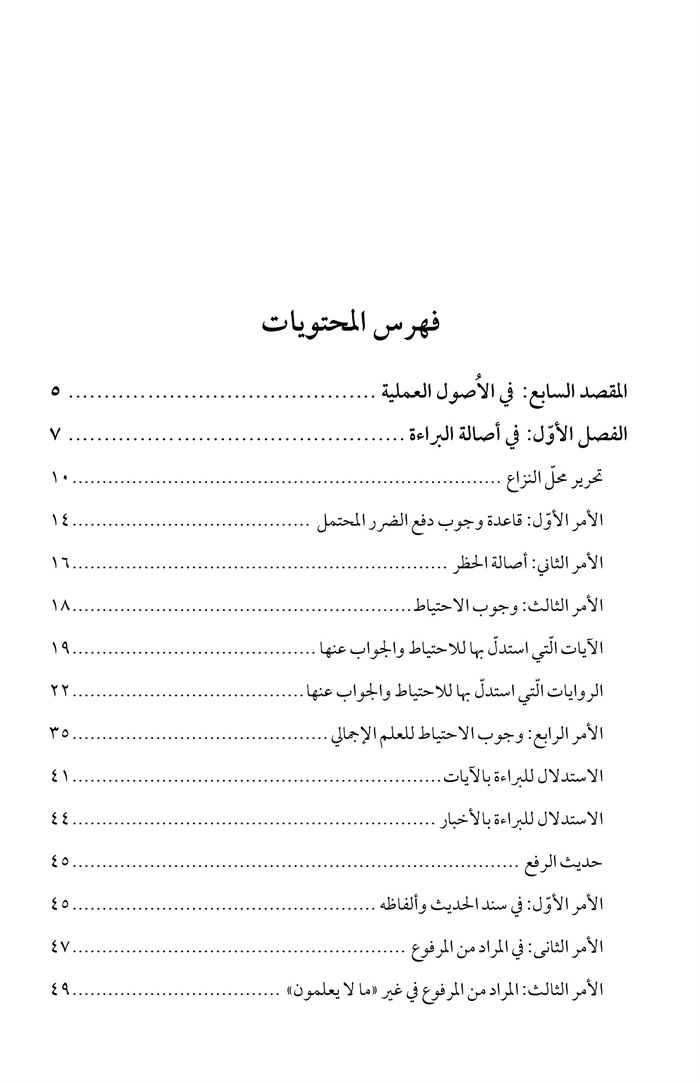

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

بیان الاُصول

تألیف المرجع الديني الأعلى آية اللّه العظمى الشيخ لطف اللّه الصافي الگلپايگاني مدّظلّه العالی

الجزء الأوّل

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا أبي القاسم محمد وآله الطيّبين الطاهرين، الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وبعد، فمن منن الله تعالى على هذا العبد الحقير أن شرّفه مدّة خمس عشرة سنة في بلدة قم المقدّسة - عشّ آل محمد صلوات الله عليهم - بالاستفادة والاستفاضة من مجالس الإفادة والإفاضة لنابغة الدهر وفقيه العصر، نائب الإمام وأمينه على الحلال والحرام، صاحب الزعامة الكبرى والمرجعية العظمى، محيي الشريعة الغرّاء، وفخر الملّة البيضاء، من كان بالحقّ حجّة عن الحجّة، صاحب المكارم والمناقب والمحامد، اُسوة الزاهدين، وجمال السالكين والمتعبّدين، مولانا السيّد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي، أعلى الله في فراديس الجنان مقامه.

فكنت بتوفيق الله تعالى وله الحمد والشكر خصّيصاً به، ومستفيضاً من مجالس درسه في الفقه والاُصول ومجالس الإفتاء والفتوى، وسائر مجالسه المليئة بالإفادات الثمينة العلمية، والإفاضات الروحانية.

وقد كان لي ولأخي الأكبر الأمجد اختصاص به، نرى منه كثير التشويق والتقدير والترحيب، يتفحّص عنّا إذا غبنا عن مجلسه.

اللّهمّ املأ مضجعه بأنوار رحمتك الخاصّة الّتي تخصّ بها أولياءك المخلصين، واجعل روحه في أعلى عليّين عند جدّه سيّد المرسلين، صلواتك عليه وعلى أولاده الطاهرين.

ص: 5

هذا، واعلم يا أخي أنّ ما كتبته واستفدته من إفاداته في الاُصول إنّما هو من بحث المشتقّ إلى مبحث البراءة، ولكنّي أضفت إليه الأبحاث المتقدّمة، والّتي كان بعضها من حاشيته القيّمة على الكفاية موجوداً عندي، بعضها الآخر ممّا استخرجته ممّا كتبه عنه غيري، لاسيّما بعض الأفاضل ممّن تتلمّذ عليه في بروجرد((1)) كما أنّي أضفت إليه سائر المباحث من البراءة إلى آخر مبحث الاجتهاد والتقليد؛ ليكون الكتاب شاملاً للمباحث الاُصولية. والله هو الهادي إلى الصواب.

ص: 6

وهي:

الأمر الأوّل: في موضوع العلم

الأمر الثاني: في الوضع

الأمر الثالث: في الاستعمال المجازي

الأمر الرابع: في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه

الأمر الخامس: في أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي

الأمر السادس: في علائم الحقيقة والمجاز

الأمر السابع: في الصحيح والأعمّ

الأمر الثامن: في المشتقّ

ص: 7

ص: 8

قال(قدس سره): في حاشيته على الكفاية ما هذا لفظه:

قوله(قدس سره): «أمّا المقدّمة ففي بيان اُمور: الأوّل: أنّ موضوع کلّ علم، هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية».((1))

أقول: إعلم أنّ أرباب العلوم العقلية والنقلية((2)) بعد اتّفاقهم - سوى من شذّ من متأخّري الاُصوليين - على أنّ لکلّ علم من العلوم موضوعاً على حدة، وأنّ تمايزها إنّما يكون بتمايز تلك الموضوعات، قد اتّفقوا أيضاً على أنّ موضوع کلّ علم هو ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية. ولازم ذلك هو أنّ موضوع العلم كما يكون جهة امتياز مسائله عن مسائل سائر العلوم، كذلك يكون جهة وحدة لمسائله المختلفة أيضاً، لاشتراك جميعها في كونها باحثة عن عوارض ذلك الموضوع. وأنّه مقدّم في التحصّل على مسائل العلم، لأنّها إنّما تكون مسائله باعتبار كونها باحثة عن عوارضه. وأنّه هو الملاك الفذّ لمعرفة حدّ العلم وغايته أيضاً.

ص: 9

فموضوع العلم على هذا، هو المعلوم الأوّل الّذي يضعه مدوِّن العلم تجاه عقله ليبحث فيما يدوّنه من المسائل عن شؤونه المجهولة، وكأنّهم لذا سمّوه بموضوع العلم، لا لما قد يتراءى من المتن من أنّه الكلي الصادق على موضوعات مسائله، وسيأتي الكلام فيه.((1))

ثم إنّ مرادهم بالعارض في تعريفه كما صرّح به شارح المطالع((2)) وغيره، ويدلّ عليه تتبعّ مسائل العلوم، هو: ما اصطلح عليه المنطقيّون في كتاب إيساغوجي،((3)) وقسّموه إلى الخاصّة والعرض العامّ، وقابلوه بالذاتي المقسّم إلى النوع والجنس والفصل، وهو الخارج المحمول، أي الكلّي الخارج عن الشيء مفهوماً المتّحد معه وجوداً؛ لا ما اصطلح عليه الطبيعيّون، وقسّموه إلى المقولات التسع، وقابلوه بالجوهر، وهو الموجود في الموضوع.

والفرق بينهما من وجوه كثيرة:

منها: أنّ الذاتي والعرضي إضافيّان يمكن صدقهما على مفهوم واحد بالقياس إلى شيئين بخلاف الجوهر والعرض.

ومنها: أنّه يمكن أن يكونا مفهومين کلّ واحد منهما عرضاً للآخر بالمعنى المقابل للذاتي لا بالمعنى المقابل للجوهر، ولذا قالوا: إنّ الجنس عرض عامّ بالإضافة إلى الفصل، والفصل خاصّة غير شاملة بالنسبة إلى الجنس، وهما ذاتيان بالقياس إلى النوع.

وأيضاً: فإنّ العرض المقابل للذاتي يصدق على المفاهيم الزائدة الصادقة على

ص: 10

الجواهر أيضاً، بخلاف المقابل للجوهر.

ومرادهم بالعرض الذاتي هنا: ما كان عروضه للمعروض، أي اتّحاده معه في المرتبة المتأخّرة عن مرتبة الذات لحوقاً أوّلياً بحسب تلك المرتبة، أي لا يكون لحوقه به مترتّباً على لحوق حيثية اُخرى به كذلك حتى يكون هذا متأخّراً عن الذات بمرتبتين بحسب الاعتبار، ويكون مع ذلك عارضاً بتمام ذاته أو بجزئه المساوي.

ويقابله العرض الغريب، وهو العارض للشيء بتوسّط عارض آخر أو بجزئه الأعمّ.

وربما يقال:((1)) إنّ العارض بتوسّط العارض المساوي عرض ذاتي يبحث عنه أيضاً في العلوم، وهو بعيد محتاج إلى التثبّت.

وما يتراءى من تمثيل صاحب الفصول((2)) للعرض الغريب بالسرعة العارضة للحركة العارضة للجسم، وبالشدّة العارضة للبياض العارض للجسم من جملة العرض

ص: 11

على مصطلح الطبيعيّين، و[إطلاق] العرض الذاتي لشيء على ما يعرض نفسه، والغريب على ما لا يعرضه أصلاً بل يعرض لما هو عرض له، قد ظهر بطلانه ممّا بيّناه، مضافاً إلى ما في تمثيله هذا من المناقشات الاُخر الّتي تركناها حذراً من الإطالة.

ثم إنّه یدلّ على ما ذكروه أنّك إذا لاحظت مسائل الفنون المختلفة، وقطعت نظرك عن غير ذواتها، الّتي هي القضايا المرکّبة من موضوعات ومحمولات ونسب، حتى عن مدوِّنها وعن غرضه منه، وعمّا يصدق على موضوعاتها أو على محمولاتها من المفاهيم، رأيت في نظرك هذا بين مسائل کلّ فنّ منها من المناسبة والمشاركة ما لا تراه بينها وبين مسائل غيره، فترى تشارك مسائل النحو فقط في بيان هيأة آخر الكلمة في لغة العرب؛ مسائل الصرف في بيان هيأتها من غير جهة آخرها؛ ومسائل المنطق في بيان أنّ أيّ معلوم صالح للإيصال إلى مجهول وأيّها غير صالح؛ ومسائل العلم الإلهي في أنّ أيّ شيء ممّا نتصوّره موجود في الأعيان، وأيّها غير موجود.

ولا ترى هذا التشارك في غيرها، وهكذا سائر الفنون، وتراها مع ذلك مسائل مختلفة متمايزة بعضها من بعض، فيعلم بذلك أنّها في مرتبة ذواتها ملتئمة من جهة جامعة مشتركة بين جميعها، وجهات مائزة ينفرد كل واحد منها بواحدة منها، وقد حمل فيها إحداهما على الاُخرى. وليس شيء من تلك الجهات المائزة عين الجهة الجامعة ولا جزءها بالضرورة، فهي خارجة عنها مفهوماً، والمفروض هو اتّحادهما وجوداً قضيّة للحمل، فهي عوارض منطقية لها.

فينتج أنّ لمسائل کلّ فنّ من الفنون جهة جامعة يشترك جميعها في البحث عن عوارضها المنطقية، وأنّ تلك الجهة بعينها مائزة بينها وبين مسائل سائر الفنون لفرض كونها فاقدة لها، وهذا هو المطلوب.

وينبغي التنبيه على أمرين:

ص: 12

الأوّل: أنّ مسائل العلم ليست منحصرة في القضايا الموجبة الّتي تكون الجهات المائزة فيها عوارض واقعية لموضوع العلم، بل تشمل سوالبها أيضاً وإن كان مفادها سلب العروض، فإنّ البحث عن عوارض الموضوع يستدعي البحث عن كلّ ما قيل أو يحتمل أنّه من عوارضه، سواء أدّى إلى الإثبات أو النفي.

الثاني: أنّ الجهة الجامعة الّتي ذكرنا أنّها هي موضوع العلم لا يلزم وقوعها موضوعة في مسائل العلم.

وتقدّم أنّ تسميته به ليست بهذا الإعتبار بل الغالب في المسائل هو حمل هذه الجهة على الجهات المائزة لكونها أعمّ منها، ومن هنا ترى أنّ مفهوم المنتج لكذا وهو المرادف للموصل إلى المجهول يحمل في مسائل المنطق على ضروب الأشكال، والموجود بما هو موجود مع أنّه موضوع للفلسفة الكلّية يقع محمولاً في مسائلها على ما يبحث فيها عن وجوده.

وقصر بعضهم مسائلها على قضايا معدودة ذكرها هو، وجعل موضوعها الموجود بما هو موجود، ومحمولها ما زعم أنّه من عوارضه من العلم والقدرة والعليّة وأشباهها، مخالف لما صرّح به أعاظم الفن في مواضع كثيرة:

منها: ما ذكره المحقّق الطوسي في الطبيعيّات من شرح الإشارات، حيث عدّ مسألة وجود المادّة والصورة من مسائل العلم الإلهي، واعتذر عن ذكرها هناك بما اعتذر.((1))

إن قلت: ما ذكرته من وقوع الجهات المائزة موضوعة في المسائل ينافي ما مرّ من أنّها عوارض لموضوع العلم، وأنّ العارض هو الخارج المحمول.

قلت: الحمل هو الاتّحاد في الوجود وهو بالنسبة إلى الطرفين على السواء.

إن قلت: كيف تكون أخصّ من الجهة الجامعة مع أنّها عوارض ذاتيّة لها، وما بالذات لا يتخلّف؟

ص: 13

قلت: كونها ذاتيّة ليس بمعنى كون الذات علّة لها حتى يمتنع تخلّفها عنها، بل بمعنى أنّه لا واسطة بينهما في العروض كما مرّ، وقد قالوا: إنّ الفصول عوارض ذاتيّة للجنس مع أنّها أخصّ منه.

قوله(قدس سره): «أي بلا واسطة في العروض».

أقول: تعريف العرض الذاتي بهذا كأنّه غير مطّرد، لصدقه على ما يعرض الشيء بواسطة جزئه الأعمّ مع أنّه عرض غريب. اللّهمّ إلّا أن يقال: بشمول الواسطة في العروض للجزء أيضاً، فتأمّل.

قوله(قدس سره): «هو نفس موضوعات مسائله عيناً، وما يتّحد معها خارجاً، وإن كان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلّي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض... إلخ».

أقول: إردافه(قدس سره) تفسير موضوع العلم على طبق ما ذكره القوم بهذا الكلام يهدم أساس موافقته لهم، فإنّ محصّل مجموع كلامه حينئذٍ صدراً وذيلاً هو:

أنّ کلّ فنّ من الفنون عبارة عن جملة من قضايا لا مشاركة بينها في موضوع ولا محمول، بل هي متباينة بتمام ذواتها كتباينها مع مسائل سائر الفنون، ولكنّها مع تباينها كذلك تترتّب على مجموعها غاية واحدة هي الغرض من تدوينها، وبمداخلة جميعها في ذلك الغرض استحقّت لأن تجعل فنّاً واحداً ممتازاً عن سائر الفنون، ويكون أيضاً لموضوعاتها جامع واحد يصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده. ولمّا كان محمول كلّ مسألة منها عرضاً ذاتياً لموضوعها الّذي هو فرد لهذا الجامع كانت محمولاتها عوارض ذاتية له أيضاً، فيصدق أنّه يبحث فيها عن عوارضه الذاتية، فيكون هو موضوعاً لذلك الفنّ وإن لم يكن له اسم ولا رسم ولا يتصوّره المدوِّن ولا غيره ولا يكون البحث في

ص: 14

مسائله راجعاً إليه.

ويرد عليه أوّلاً: ما تقدّم من أنّ مسائل الفنّ الواحد ليست متباينة بتمام ذاتها، بل لها جهة جامعة بنفسها لا بأفرادها - أحد جزئيها- .

وثانياً: أنّ محمولات المسائل بعد فرض كونها عوارض ذاتية لموضوعاتها، لا يمكن كونها عوارض ذاتية للكلّيّ الجامع بينها؛ إذ لخصوصياتها المائزة دخل في عروضها. اللّهمّ إلّا أن يفسّر العرض الذاتي بما حكيناه عن الفصول، وقد مرّ أنّه غير متّجه.((1))

وثالثاً: أنّ اندراج موضوعات المسائل تحت كلّيّ صادق عليها صدق الطبيعي على أفراده، بعد فرض عدم صيرورته منشأً لوحدة المسائل وعدم اشتراكها بسببه في جهة جامعة، لعدم رجوع البحث فيها إليه وعدم دخله في وحدة الغرض منها الّتي هي المناط في كونها فنّاً واحداً ممتازاً عن غيره على ما أفاده، بل وعدم تصوّر أحد له - لعدم اسم له ولا رسم - أيّة فائدة تترتّب على ثبوته. وأيّ فرق يتصوّر بين أن يكون وبين أن لا يكون حتى يلزمنا القول بثبوته، فهل هو حينئذٍ إلّا كالحجر بجنب الإنسان؟ ثمّ بأيّ دليل يمكننا إثباته مع أنّ الدليل قائم على خلافه في أكثرها، فهل يمكن وجود جامع بين موضوعات مسائل العلم الإلهي يكون كلّياً طبيعيّاً لها مع أنّ بعضها واجب لذاته وبعضها ممكن؟

ورابعاً: أنّ ترتّب الغاية الواحدة على المسائل المتباينة بتمام الذات غير معقول، فإنّ غرض المدوِّنين من تدوين المسائل ليس إلّا حصول العلم بها، سواء كان العلم بها مطلوباً لذاته كما في العلم الإلهي أو مقدّمة للعمل كما في أكثر الفنون، ومعلوم أنّ وحدة العلم نوعاً أو شخصاً وتعدّده تابعة للمعلوم، فما لم يكن للمسائل المختلفة جهة

ص: 15

وحدة لم يكن للعلم بها تشارك واتّحاد.

إن قلت: مراده بالغرض الواحد هو مجموع الأغراض المترتّبة على مجموع المسائل، ووحدته حينئذٍ شخصية اعتبارية كوحدة سائر المركّبات الاعتبارية، ولذا قال: «جمعها إشتراكها في الدخل في الغرض»، وليست هذه الوحدة مترتّبة على وجود الجهة الجامعة بين المسائل.

قلت: لا يمكن كون وحدة الغرض بهذا المعنى ملاك تمايز العلوم، إذ کلّ جملة من المسائل يكون لا محالة لمجموع أغراضها وحدة كذلك وإن لم تكن من سنخ واحد، فيسأل حينئذٍ أنّه لم جعل هذه الجملة فنّاً واحداً واعتبرت أغراضها واحدة كذلك؟ ولا جواب عنه إلّا بأن يقال: إنّ أغراضها من سنخ واحد، بخلاف غيرها، فيرجع إلى وحدتها النوعية الّتي ذكرنا أنّها مترتّبة على ثبوت جهة الوحدة في نفس المسائل.

قوله(قدس سره): «لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلّا كان کلّ باب، بل كلّ مسألة من کلّ علم علماً على حدّة».

أقول: فيه أنّهم قالوا: إنّ کلّ واحد من الفنون المدوَّنة يكون له موضوع خاصّ هو جهة وحدة مسائله وامتيازه عن غيره، لا أنّ كلّ جملة من المسائل إذا كان لها جهة وحدة كذلك، يلزم أن يجعل فنّاً على حدة حتى يرد عليه ما ذكر. مع أنّ هذا مشترك الورود، إذ الغرض من كلّ باب بل کلّ مسألة ممتاز عن الغرض من غيره.

ثم إنّ قوله: «ولا المحمولات» لعلّه إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول من أنّ امتياز العلوم يكون بامتياز الموضوعات أو حيثيّات البحث، زعماً منه أنّ موضوع النحو والصرف واحد وهو الكلمة والكلام، وإنّما يمتازان بأنّ البحث عنهما في النحو من حيث الإعراب والبناء، وفي الصرف من حيث الصحّة والاعتلال.((1))

وهو غير وجيه، فإنّ الحيثيّتين مأخوذتان في موضوعيهما. وحقيقة الأمر هي ما

ص: 16

أشرنا إليه سابقاً من أنّ موضوع النحو هو: هيأة الكلمة من جهة آخرها، وإليها أشاروا بقولهم: من حيث الإعراب والبناء، وموضوع الصرف هو: هيأتها من غير جهة آخرها، وهي المراد بقولهم من حيث الصحّة والاعتلال، وإنّما عبّروا بما ذكر تقريباً إلى فهم المبتدئين.

قوله(قدس سره): «وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاُصول، هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي...إلخ».

{أقول}:((1)) الاُصوليّون بعد ما تسالموا على ما تسالم عليه غيرهم من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وأ نّه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، قالوا: إنّ موضوع اُصول الفقه هو أدلّة الفقة. ومرادهم بها أدلّته بما هي أدلّته. ومرادهم بالدلالة هو الحجّية، فمرجع كلامهم حينئذٍ إلى أنّ موضوعه هو حيثيّة «الحجّة في الفقه».

ولذا استشكله المحقّق القمّي(رحمه الله) في «الحواشي» بأنّ لازمه خروج المسائل الباحثة عن حجّية الحجج كخبر الواحد والإجماع ونحوهما عن مسائل هذا العلم، ودخولها في مباديه، إذ الحجّية على هذا مقوّم للموضوع لا من عوارضه.((2))

ودفعه في الفصول بالتزام أنّ موضوعه هو ذوات الأدلّة الأربعة، لا بما هي أدلّته حتى يلزم ما ذكر.((3))

وفيه مضافاً إلى استلزامه كون موضوع الفنّ الواحد أربعة اُمور متباينة، بل وأكثر أو أقلّ على الخلاف فيه أنّه لو كان كذلك لكان يبحث فيه عن جميع عوارض الأربعة

ص: 17

لا عن الحجّية فقط. مع أنّه لا ينفع في إدخال مسألة حجّية الخبر فيها لأنّ الحجّية من عوارض الخبر لا السنّة، كما ذكره(قدس سره) في المتن وأطال الكلام فيه.

وكأنّ استصعاب دفع هذا الإشكال هو الّذي دعا شيخنا العلّامة(قدس سره) إلى العدول عن ذلك إلى ما قال: من أنّ موضوعه بل موضوع عامّة العلوم هو: الكلّيّ الجامع بين موضوعات مسائله وإن لم يكن له اسم ولا رسم. ولأجل منافاة هذا لكون تمايزها بتمايز الموضوعات، لاقتضائه تقدّم المسائل على الموضوع في التحصل عدل عنه أيضاً إلى أنّ تمايزها بالأغراض لا بالموضوعات.

وأنت بعد الإحاطة بما بيّناه تعلم أنّ هذا الإشكال إنّما نشأ من عدم تحصيل مراد القوم من موضوع العلم ومن عوارضه الذاتية، وتوهّم أنّ موضوع العلم يلزم أن يقع موضوعاً في المسائل أيضاً.

فالحقّ في الجواب عنه هو: أنّ وقوع الحجّة محمولة في تلك المسائل لخبر الواحد والإجماع ونحوهما، لا ينافي كون البحث فيها عن عوارض الحجّة، فإنّ عوارضها الّتي بحثوا في هذه المسائل عن عروضها لها، أي اتّحادها معها في نفس الأمر، هي خبر الواحد والإجماع وغيرهما ممّا وقع موضوعاً فيها لا الحجّية حتى يقال: إنّها مقوّمة للموضوع، بل الظاهر أنّ هذه القضايا الباحثة عن حجّية شيء وعدم حجّیته هي المسائل لهذا العلم فقط. ولذا اقتصر الشافعي في رسالته - الّتي صنّفها في ذلك العلم في أواخر القرن الثاني، وهي أوّل ما صنّف فيه فيما نعلم - على ذكر مسألة حجّية الكتاب والسنّة غير المنسوخين، والإجماع وخبر الواحد والقياس والاجتهاد والاستحسان. نعم، أطال الكلام في نسخ الكتاب والسنّة وفروعه. ثم زاد من جاء بعده على ما ذكره أشياء من سنخها وأشياء اُخر من غير سنخها إمّا على وجه الإستطراد أو من باب المبادي.

فظهر بما ذكرناه أنّ مسائل حجّية القطع والظنّ على

ص: 18

القول بها، وحجّية الأمارات الحاكية عن الواقع بلا معارض أو مع المعارض، وحجّية الاحتمالات غير الحاكية عنه كاحتمال بقاء ما ثبت في الاستصحاب المثبت للتكليف، كلّها من مسائل هذا العلم، وكذا المسائل النافية لحجّية ما احتمل حجّیته أو قيل بها مثل القياس والاستحسان والاجتهاد، وبعض ما مرّ على القول بعدم حجّیته، بل ومن هذا القسم أيضاً مسألة أصالة البراءة في الشبهة البدويّة فإنّ مرجعها إلى عدم حجّية احتمال التكليف بالنسبة إلى التكليف المحتمل وعدم تنجّزه به على تقدير ثبوته واقعاً.

هذا إذا قلنا بأنّ المراد بالحجّة ما كان للمولى على العبد، وأمّا إذا عمّمت لعكسه فهي من مسائله.

ثم ليعلم: أنّ مسألتي أصالة الاشتغال والتخيير أيضاً مرجعهما إلى البحث عن الحجّية وإثباتها بتقريب: أنّ ما ثبت حجّیته من العلم والأمارات وغيرهما يكون حجّة على الواقع مطلقاً سواء علم متعلّقها تفصيلاً أو تردّد بين أمرين أو اُمور، فإن أمكنت الموافقة القطعية لزمت عقلاً وهو أصالة الاشتغال، وإلّا فإن أمكنت الموافقة الاحتمالية - بکلا شقّيها - والمخالفة القطعية، كان اللازم هو الموافقة الاحتمالية وتخيّر بين شقّيها مع عدم المرجّح، وهو أصالة التخيير. وإن لم يكن شيء منهما، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بلا مرجّح، كانت الحجّة على الواقع مسلوبة كما في أصالة البراءة. نعم، المسلوب هناك هو حجّية احتمال التكليف، وهنا حجّية الحجّة الإجمالية كذلك، فتفطّن.

فظهر أنّ مسائل الاُصول العمليّة ليست من سنخ آخر، ولا الغرض منها أمراً آخر غير ما هو الغرض من مسائل حجّية الأدلّة كما يتراءى من المتن، بل ويمكن على هذا التقرير إدراج جملة من مباحث الألفاظ في مسائل هذا العلم أيضاً.

بيانه: أنّ الأقدمين لمّا كانت حجّية دلالة الألفاظ عندهم واضحة، لم يبحثوا عنها بحثاً واحداً كلّياً، لكن لمّا احتملوا عدم حجّية جملة منها، إمّا لضعفها كالدلالات

ص: 19

المفهومية الناشئة من ذكر القيد، والإطلاقية الناشئة من عدم ذكره، أو لوجود ما احتملوا مانعيته منها كما في العامّ المخصَّص أو المطلق المقيَّد، أو لاحتمال اعتبار شيء فيها كالفحص عن المخصّص أو عن قرينة المجاز، عقدوا لکلّ منها مسألة. فالبحث فيها يرجع إلى البحث عن حجّية دلالة الألفاظ إذا كانت بهذه الخصوصيّة.

قوله(قدس سره): «يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام».

أقول: إدراج مسائل حجّية الأدلّة في هذا مشكل، إذ استنباط الحكم الواقعي في مواردها على وجه القطع غير ممكن، وعلى وجه الظنّ حاصل من دون دخالة لها فيه؛ والحكم الظاهري هو عينها لا أنّها تقع في طريق استنباطه.

ص: 20

قوله(قدس سره): «الوضع هو: نحو اختصاص للّفظ بالمعنى، وارتباط خاصّ بينهما((1)) ناشٍ من تخصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله فيه اُخرى».

أقول: أراد بالوضع، كون اللفظ موضوعاً للمعنى على أن يكون مصدراً مبنيّاً للمفعول أو اسم مصدر.

وأراد بالاختصاص، كونه ذا خصوصيّة وارتباط بالنسبة إلى المعنى، لا كونه مختصّاً به حتى يخرج وضع المشتركات.

ص: 21

ولم يبيّن نوع الخصوصيّة، إذ هو من شرح الاسم، والغرض منه الإشارة إلى ما هو المراد من المعاني الحاضرة في الذهن، لا بيان ماهية مجهولة. وعدل عمّا هو المعروف من أنّه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه،((1)) لعدم شموله للتعيّني ولا لوضع الإنشاءات؛ مع أنّ هذا هو المعنى الّذي تترتّب عليه أحكام الوضع من الحجّية وغيرها وتؤدّي إليه أماراته لا ما ذكروه.

فحاصله: أنّ كون اللفظ موضوعاً لمعنى عند قوم، هو كونه عندهم آلة لهذا المعنى إفهاماً أو إنشاءً، وتقسيمه حينئذٍ إلى التعييني والتعيّني تقسيم له باعتبار مسبّبه، لكنّ الوضع بهذا المعنى ليس غير الدلالة الشأنية، كما لا يخفى.

قوله(قدس سره): «ثم إنّ الملحوظ حال الوضع: إمّا يكون معنىً عامّاً، فيوضع اللفظ له تارة ولمصاديقه اُخرى؛ وإمّا يكون معنىً خاصّاً، لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له».

أقول: لمّا كان الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى كان التعييني منه موقوفاً على تصوّر الواضع كلّاً منهما حتى يضع هذا لذاك، فباعتبار ملاحظته المعنى ووضعه اللفظ له قسّموه إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن، وباعتبار ملاحظته اللفظ ووضعه إيّاه للمعنى قسّموه أيضاً إلى الوضع الشخصي والنوعي، فقالوا: إن تصوّر لفظاً خاصّاً ووضعه لمعنى فهو شخصي، وإن لاحظ عنواناً كلّياً صادقاً على ألفاظ كثيرة فوضع كلّ فرد من أفراده الملحوظة إجمالاً بلحاظه لمعنى فهو نوعي، ومثّلوه بوضع صيغ الأفعال والأوصاف، وذلك لأنّهم لمّا رأوا أنّ الفعل الموزون بزنة «فَعَلَ» بالفتحات الثلاث مثلاً معناه مع قطع النظر عن اختلاف الموادّ واحد، وهو قيام معنى مصدره بمعنى الاسم المرفوع بعده إذا كان مفرداً مذكّراً في الزمان الماضي، واستبعدوا أن يكون الواضع وضع كلّ واحد من أفراده لهذا المعنى المتشابه بوضع مستقلّ على حدّة، تحدّسوا من ذلك أنّه

ص: 22

لاحظ هذا المفهوم الكلّي ووضع کلّ فرد منه - من أيّ مصدر كان - لقيام معناه بما بعده كذلك بوضع واحد ينحلّ إلى أوضاع كثيرة، وهكذا غيرها من الصيغ.

وعلى هذا فلك أن تقول: إنّه لا يتعيّن أن يكون الموضوع لذلك المعنى مجموع المادّة والهيأة من «ضرب» بالفتحات الثلاث مثلاً، حتى يقال: إنّ الواضع لاحظه وسائر ما يكون على وزنه إجمالاً بلحاظ مفهوم الموزون هكذا، إذ يمكن أن يكون الموضوع لهذا المعنى هيأته الّتي تقوم بنفسها بموادّ المصادر، وهي بنفسها ملحوظة للواضع تفصيلاً بنفسه، لا بمفهوم آخر صادق عليها وعلى غيرها، وعليه فيكون وضعها شخصياً وإن كانت هي كلّية لصدقها على حصصها القائمة بکلّ مادّة من الموادّ وعلى أشخاصها، ولعلّه لهذا ترك المصنف(قدس سره) ذكر هذا التقسيم.

قوله(قدس سره): «وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فقد توهّم((1)) أنّه وضع الحروف، وما اُلحق بها من الأسماء،((2)) كما توهّم أيضاً أنّ المستعمل فيها((3)) يكون خاصّاً مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً، والتحقيق: أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حالهما في الأسماء».

أقول: تحقيق كيفية وضع الحروف من هذه الجهة موقوف على بيان معانيها، وتوضيح جهة الفرق بينها وبين الأسماء الّتي تذكر في مقام تفسيرها على وجه يتراءى منه ترادفها، كلفظتي «من» و«الابتداء» أو «إلى» و«الانتهاء» أو «في» و«الظرفية» وأشباهها، مع أنّا نرى أنّه لا يصحّ استعمال أحدهما في موضع الآخر، ولا وقوع «من» و«إلى» و«في»

ص: 23

محكوماً عليه أو به كما يقع الابتداء والانتهاء والظرفيّة كذلك. ومعلوم أنّه ليس ذلك إلّا لفارق وضعيّ بينهما وهو ينافي الترادف وصحّة تفسير أحدهما بالآخر.

والحاصل: أنّ معنى «من» و«الابتداء» مثلاً، إن كان واحداً كان اللازم صحّة استعمال کلّ منهما في موضع الآخر وجواز وقوع «من» محكوماً عليه وبه كالابتداء، لکنّه لا يجوز. وإن لم يكن واحداً لم يصحّ تفسير «من» بالابتداء، لکنّه صحيح لعدم فهم العرف منها سوى الابتداء، وصحّة الملازمتين كبطلان التاليين واضحة، فينتجان بطلان المقدّم في كلتي الشرطيّتين، وهو ارتفاع النقيضين، وبطلانه ضروري. وهذه عقدة((1)) صعب حلّها على كثير من الأفهام واختلفت عبارات أهل النظر في الجواب عنها.

فقال الرضيّ(رحمه الله) في شرح ما قالوه من «أنّ الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، والحرف ما دلّ على معنى في غيره» بعد ما أرجع ضميري نفسه وغيره إلى «ما» المراد بها الكلمة، وأبطل إرجاعهما إلى المعنى،((2)) ما هذه عبارته: «إنّ معنى «من» الابتداء، فمعنى «من» ومعنى لفظ الابتداء واحد،((3)) إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه الّذي في نفسه مطابقة،

ص: 24

ومعنى «من» مدلول((1)) لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي، فلهذا جاز الإخبار عن لفظ «الابتداء» في قولك: «الابتداء خير من الانتهاء»، ولم يجز الإخبار عن لفظ «من» لأنّ الابتداء الّذي هو مدلولها في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ غيره؟ وإنّما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الّذي في نفسه مطابقة. فالحرف وحده لا معنى له أصلاً، إذ هو كالعَلَم المنصوب بجنب شيءٍ ليدلّ على أنّ في ذلك الشيء فائدة مّا، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دالّ على معنى [في شيء((2))] أصلاً».

ثم اعترض على نفسه: بأنّ «طويلاً» في قولك: «رأيت رجلاً طويلاً» موجد لمعناه وهو الطول، في لفظ آخر وهو «رجلاً»، مع أنّه ليس بحرف.

وأجاب: بأنّ معناه ليس هو الطول فقط، بل من له الطول مأخوذ فيه أيضاً على وجه الإجمال، وإنّما يتعيّن بالموصوف.

ثم اعترض بالمصدر المضاف كضرب زيد، إذ ليس من له الضرب مأخوذاً فيه، فهو موجد لمعناه في لفظ غيره.

وأجاب: بأنّه وإن كان كذلك في المثال، لكنّ المصدر لم يوضع لذلك، لصحّة قولنا: «الضرب شديد» بدون الإضافة إلى من له الضرب.((3)) انتهى ما أردناه.

ويرد عليه بظاهره، مضافاً إلى أنّه لم يزد المطلب إلّا إعضالاً، أنّ هذا المعنى بعد فرض وحدته، كيف يكون إذا أفاده لفظ «الابتداء» مدلولاً لنفسه وإذا أفادته لفظة

ص: 25

«من» مدلولاً للفظ آخر منضافاً إلى مدلوله الأصلي؟ مع أنّ هذا لا يخلو من تهافت بل لا يتصوّر له معنىً معقول.

وقال بعض من تأخّر((1)) عنه، في توضيح ما ذكره بعضهم في شرح التعريفين المذكورين، بعد إرجاع الضميرين فيهما إلى المعنى، من قوله: أي ما دلّ على المعنى بلحاظه في نفسه، أو لا بلحاظه في نفسه بل في متعلّقه، ما هذه عبارته بأدنى تغيير: «كما أنّ في الخارج موجوداً قائماً بذاته وموجوداً قائماً بغيره، كذلك في الذهن معقول هو مدرَك قصداً ملحوظاً في ذاته يصلح لأن يحكم عليه وبه، ومعقول هو مدرَك تبعاً وآلة لملاحظة غيره فلا يصلح لهما، فالابتداء مثلاً إذا لوحظ قصداً وبالذات كان معنىً مستقلاً بالمفهومية، ولزمه تعقّل متعلّقه إجمالاً وتبعاً من غير حاجة إلى ذكره، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، بلا حاجة إلى ضمّ ما یدلّ على متعلّقه؛ وإذا لوحظ من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلاً وجعل آلة لتعريف حالهما كان معنىً غير مستقلّ بالمفهومية، ولا يصلح لأن يحكم عليه وبه، ولا يتعقّل إلّا بتعقّل متعلّقه بخصوصه، ولا يمكن أن یدلّ عليه إلّا بضمّ ما یدلّ على متعلّقه.

والحاصل: أنّ لفظ «الابتداء» موضوع لمعنى كليّ ولفظة «من» لكلّ واحد من جزئياته المخصوصة المتعلّقة من حيث إنّها حالات لمتعلّقاتها، وآلات لتعرّف أحوالها، وذلك الكلّي يمكن أن يتعقّل قصداً ويلاحظ في حدّ ذاته فيستقلّ بالمفهومية ويصلح أن يحكم عليه وبه، بخلاف تلك الجزئيّات فلا تستقلّ بها ولا تصلح لهما».((2)) انتهى.

ص: 26

وبمثل هذا فرّق بينهما شيخنا العلّامة(قدس سره) أيضاً في مواضع من هذا الكتاب((1)) وغيره، لکنّه كما ترى أنكر كون «من» موضوعة للجزئيات. ولعلّ الظاهر من كلام ذاك القائل أيضاً أنّ مناط الفرق ليس هو الكلية والجزئية، بل اللحاظ على وجه الاستقلال والآلية، لکنّه زعم أنّ الثاني لا يكون إلّا في جزئياته، فهو حينئذٍ بحث آخر يأتي بيانه.

ثم إنّ هذا البيان وإن كان أقلّ إعضالاً من الأوّل، لکنّه لعدم بيانه حقيقة هذين اللحاظين ربما يورد عليه: بأنّ هذا المعنى الواحد كيف يلحظ تارة قصداً وبالذات، واُخرى حالة بين شيئين وتبعاً لهما وآلة لتعرّف حالهما؟ وأيّ معنى لهذين اللحاظين؟ وأيضاً فهذا المعنى الّذي ليست ماهيته إلّا الإضافة بين شيئين، كيف يسلب عنه ذلك ويصير معنىً ملحوظاً على وجه الاستقلال؟ وهل يكون هذا إلّا سلباً للشيء عن نفسه؟

وذكر بعض المتأخّرين:((2)) أنّ لفظ الابتداء والانتهاء والظرفيّة وأشباهها موضوعة للإضافات المخصوصة الّتي تفهم منها، ولفظة «من» و«إلى» و«في» للارتباطات الحاصلة بين معاني المتعلّقات بسبب هذه الإضافات. انتهى.

وربما يورد عليه: بأنّ الإضافات المذكورة وأشباهها ليست ماهيّاتها إلّا الارتباطات بين المعاني، فليست الارتباطات بينها شيئاً غيرها حتى يصحّ جعلها معاني للأسماء، وجعل الارتباطات الحاصلة بها معاني للحروف.

ولعلّ منشأ هذه الإيرادات هو عدم وفاء عباراتهم بأداء مقاصدهم على ما هو حقّه، وإلّا فبعد تحقيق المسألة يتبيّن أنّه يمكن تنزيل جميعها عليه.

ص: 27

فتحقيق المقام هو:

إنّ ارتباط أحد الأمرين إلى الآخر جوهرين كانا أو عرضين أو مختلفين، وكلّيّين كانا أو جزئيّين أو مختلفين، بأيّ نحو من أنحاء الارتباط من العليّة والمعلوليّة، والتقدّم والتأخّر، والظرفيّة والمظروفيّة، والأوّلية والآخريّة، وأشباهها لا تحقّق له في نفس الأمر بغير وجود طرفيه بما لهما من الخصوصيّة هو المنشأ لانتزاع تلك الإضافات، ولا معنى لتحقّقها في نفس الأمر سوى ذلك.

نعم، للعقل أن ينتزعها من خصوصيّة الطرفين، ويتصوّرها أشياء بحيالها وعلى وجه الاستقلال، لکنّها حينئذٍ تخرج عن كونها ارتباطاً بين شيئين بالحمل الشائع وإن كان ارتباطاً بالحمل الذاتي. فكون شيئين مرتبطين بالحمل الشائع لا يكون في الخارج ولا في الذهن إلّا بأن يكون الارتباط مندكّاً فيهما موجوداً بعين وجودهما.

ولمّا كانت الحاجة ماسّة في المحاورات إلى تفهيم الارتباطات على كلا الوجهين، فتارة: يريد تصويرها للمخاطب في نفسها بحيث يتصوّرها ممتازة عن غيرها من المفاهيم، واُخرى: يريد تصوير طرفيها مرتبطين بشيءٍ من الارتباطات، فلا جرم كانت الألفاظ الموضوعة لها قسمين:

فمنها: ما وضع لإفادتها بعد انتزاعها من طرفيها، وصيرورتها أشياء بحيالها. وهذا القسم يكون كسائر الألفاظ الدالّة على المعاني المستقلّة من الجواهر والأعراض، متى سمع شيء منها فهم معناه بلا حاجة إلى غيره.

ومنها: ما وضع لإفادتها حال كونها ارتباطاً حقيقيّاً بالحمل الشائع، أي وضع ليفيد كون الطرفين مرتبطين كذلك. ولا يمكن ذلك إلّا بأن يكون موضوعاً لأن يجعل في الكلام بجنب اللفظين الدالّين على طرفي الارتباط، لا لأن يتصوّر بحذائه ذلك الارتباط حتى يخرج عن كونه ارتباطاً حقيقيّاً، وينتقض الغرض، بل لأن يفهم بسببه

ص: 28

ما يفهم من اللفظين من المعنى متخصّصين بخصوصيّة تكون منشأً لانتزاع ذلك الارتباط منهما إذا نظر إليهما العقل بنظر آخر غير هذا النظر الّذي يكون الارتباط بحسبه ارتباطاً بالحمل الشائع ومندكّاً في الطرفين. فهذا القسم هي الحروف الدالّة عليها، والقسم الأوّل أسماؤها.

ويدلّ على ذلك أنّك إذا سمعت قائلاً يقول: «السير»، «الصدور»، «زيد»، «الابتداء»، «البصرة»، «الانتهاء»، «الكوفة» تصوّرت معاني بعضها جواهر وبعضها أعراض وبعضها ارتباطات بالحمل الذاتي، من [دون] أن تفهم أنّ شيئاً منها مرتبط إلى آخر بشيءٍ من الارتباطات.

وإذا سمعته يقول: «سار زيد من البصرة إلى الكوفة» فهمت وجود سير مرتبط إلى زيد بصدوره منه، وإلى البصرة والكوفة باقتطاعه عندهما أوّلاً وآخراً؛ فيعلم بذلك أنّ ألفاظ «الصدور» و«الابتداء» و«الانتهاء» توجب تصوّر تلك المفاهيم المنتزعة المستقلّة، بخلاف هيأة الفعل والفاعل و«من» و«إلى» الواقعتين بين المتعلّق والمجرور، فإنّها تفيد السير المرتبط إلى زيد والبصرة والكوفة، أي تفيد منشأ انتزاع هذه المفاهيم. ولهذا لا يصحّ استعمال کلّ منهما في موضع الآخر؛ لأنّ كيفيّة عملهما في المعنى مختلفة، بل في غاية المباينة. ولا يمكن وقوع الحرف محكوماً عليه وبه؛ إذ ليس له معنىً متصوّر بحذائه حتى يحكم عليه أو به، وما يفيده أمر مندكّ في معنى طرفيه، ولذا قال الرضيّ: فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ آخر، بخلاف القسم الأوّل؛ فإنّ معناه أمر متصوّر يكون بحذائه. ولا ينافي ذلك قولهم: «من» للابتداء، فإنّه في مقام بيان ما تفيده لفظة «من» من أنحاء الارتباطات، فلابدّ من ذكر ما يفيده تصوّراً بعد الانتزاع، وهو لفظ الابتداء.

فظهر بما ذكرناه أنّ لفظة «من» لا يقع بحذائها شيء من المعنى مطلقاً، بل ولا تفيد

ص: 29

أيضاً فائدة إلّا إذا ضمّت إلى لفظي الطرفين، فحينئذٍ تفيد تخصّص الطرفين بما ذكرناه من الخصوصيّة. وهذا هو مراد الرضيّ(قدس سره) بقوله: «فالحرف وحده لا معنى له أصلاً، إذ هو كالعَلَم المنصوب بجنب شيءٍ ليدلّ على أنّ فيه فائدة مّا، فإذا افرد عنه بقي غير دالّ على معنى في شيءٍ»، وقوله: «ومعنى «من» مدلول لفظ آخر ينضاف إلى معناه الأصلي». فاندفع بهذا ما أوردنا عليه سابقاً من التناقض.

فكلامه(رحمه الله) في غاية التحقيق، ولكن تسليمه الاعتراض بالمصدر المضاف واعتذاره عنه بأنّه ليس بالوضع، كأنّه أجنبيّ عمّا هو التحقيق، ولا ينبغي صدوره من مثله؛ فإنّ «الضرب» له معنى يقع بحذائه، غاية الأمر أنّه قائم بغيره، ولذا يمكن أن يحكم عليه وبه، وأين هو من الحروف الّتي لا يقع بحذائها شيء من المعنى أصلاً، وإنّما يكون ما تفيده فيما بحذاء لفظي الطرفين؟ ومن هنا يكون إرجاع الضمير في قولهم: «الحرف ما دلّ على معنى في غيره» إلى اللفظ أولى من إرجاعه إلى المعنى، لصدقه على التقدير الثاني على ألفاظ الأعراض مع أنّها ليست بحروف، فتدبّر.

إذا عرفت ما ذكرناه، تبيّن لك أنّ ما أفاده المصنّف(قدس سره) في مسألة المشتقّ((1)) من افتراق الإسم والحرف في كيفيّة الإستعمال في المعنى، وهو المراد بما أفاده هنا من كون افتراقهما في الوضع،((2)) في غاية الجودة. ولكن ما ذكره من أنّ ما يستعمل فيه

ص: 30

لفظة «من» هو عين ما يستعمل فيه لفظ الإبتداء،((1)) وهو المعنى الكلّي المجرّد عن جميع الخصوصيّات عند استعمالها فيه وإن كان يتقيّد بعدُ بمداليل الألفاظ الاُخر؛ كأنّه بعيد من الصواب.

انتهى ما كان عندنا من حاشية سيّدنا الاُستاذ(قدس سره) - بإنشائه وقلمه الشريف - على الكفاية.

ص: 31

ص: 32

وقد أفاد سيّدنا الاُستاذ فيما حقّقه في هذا البحث على ما يستفاد من تقريرات بحثه الّتي كتبها بعض الأفاضل من تلامذته)(1)) في بروجرد حاشية على الكفاية.

قوله(قدس سره): «صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل قولان ؛ أظهرهما أنّه بالطبع...».

إنّ الاستعمالات المجازية لا تحتاج صحّتها إلى وضع مختصّ بها، بل يكفي فيها وضع الألفاظ لمعانيها الحقيقية واستعمال تلك الألفاظ في غيرها من المعاني المشابهة أو المضادّة أو المناسبة لمعانيها الحقيقية؛ ويكفي في ذلك ملاحة هذا الاستعمال حسبما يدركه و يستحسنه الذوق والطبع المستقيم.((2))

فالتحقيق: أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون بتوسّط استعماله في المعنى

ص: 33

الحقيقي، لا بأن يستعمل في المعنيين، بل يستعمل المتكلّم اللفظ في الموضوع له مدّعياً اتّحاده مع غير الموضوع له بنفس ذلك الاستعمال ونصب القرينة على أنّ مراده الجدّي غير الموضوع له. فالمتكلّم الّذي يرى ادّعاءً اتّحاد الموضوع له مع غيره، يستعمل اللفظ في الموضوع له، ويفهم ادّعاءه وإرادته الجدّية بنفس استعمال اللفظ ونصب القرينة. فهو يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس المتّحد مع الرجل الشجاع ادّعاءً الّذي هو مراده الجدّي في قوله: رأيت أسداً.((1))

ص: 34

إعلم: أنّه لابدّ للإنسان في إفهام مقاصده لغيره ممّا یدلّ عليها، وليس يوجد فيما یدلّ عليها أسهل وأدلّ من الألفاظ، ولمّا لم تكن بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية بها يختصّ کلّ واحد من الألفاظ بمعنى خاصّ من المعاني حتى ينتقل الذهن منه إليه، احتاج إلى علاقة وضعية يصير بها کلّ لفظ فانياً في معناه، فجعل لکلّ معنى من المعاني لفظاً خاصّاً يفهم به المخاطب مراد المتکلّم. هذا إذا كان المتکلّم مريداً لمعنى من المعاني.

وأمّا إذا كان مراده نفس اللفظ والحكم عليه أو به، فلا حاجة إلى هذه العلاقة الوضعية؛ لأنّه ليس في ذلك دلالة شيءٍ على شيءٍ أو إرادة شيءٍ من شيءٍ أو استعمال شيءٍ في شيءٍ، بل کلّ ما هناك هو إفهام المتكلم مقصده بنفس إيجاد اللفظ ليلتفت ذهن المخاطب إليه.

وهذا اللفظ الّذي يوجده المتکلّم يكون جزئيّاً حقيقيّاً بالنظر إلى وجوده الخاصّ. ومع قطع النظر عن ذلك يكون كليّاً؛ فإن أوجده وأراد به أن يلتفت الغير إلى وجوده الخاصّ، فهو من إيجاد اللفظ وإرادة شخصه، أي إرادة التفات المخاطب إلى شخصه جزئياً.

وإن أوجده مطلقاً لالتفات الغير إليه، فهو من إيجاد اللفظ لأن يلتفت الغير إلى نوعه.

وإن أوجده مقيّداً بقيد زائد يخصّه بصنف خاصّ يريد التفات المخاطب إليه، فهو من إيجاد اللفظ للالتفات إلى صنفه.

ص: 35

وليس ذلك من باب استعمال اللفظ ودلالته على معناه الّذي وضع له اللفظ، حتى يورد على الحكم عليه بشخصه باتّحاد الدالّ والمدلول، أو تركّب القضیّة من جزءين،((1)) فافهم وتدبّر.

ص: 36

إعلم: أنّه قد استقرّ بناء العرف والعقلاء على استخدام الألفاظ لإفهام مراداتهم ومقاصدهم؛ لأنّه ليس فيما يتوسّل به لذلك ما هو أسهل من الألفاظ الجارية على اللسان. ولمّا لم يكن للألفاظ بالذات اختصاص بمعانيها الخاصّة وضعوا لکلّ معنى من المعاني لفظاً خصّ به حتى يكون دليلاً عليه ومرآةً له. والغرض من الوضع وإن كان استخدام هذه الألفاظ عند إرادة تلك المعاني، إلّا أنّ هذا ليس من قيود المعنى، وإلّا يلزم أن لا يكون المعنى حاصلاً في الخارج، ولا يكون اللفظ مرآة لما في الخارج، مثلاً لفظ «إنسان» إذا كان موضوعاً للطبيعة الكلّية الّتي تصدق على أفرادها الخارجية يصدق عليها لا محالة، أمّا إذا كان موضوعاً لها إذا كانت مرادة، فالمعنى بهذا الاعتبار لا يوجد إلّا في الذهن؛ لأنّ ما في الخارج ليس إلّا المعنى وأفراد الإنسان، فلابدّ من استعمال اللفظ في جزء معناه مجازاً حتى يتم به الغرض، أي إفهام المعنى وهو الإنسان الموجود خارجاً بأفراده.

ولا يصحّ أن يكون ذلك من باب الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ؛ إذ أنّ ذلك يصحّ إذا لوحظ معنىً كليٌّ ووضع اللفظ بإزاء کلّ فرد من أفراده، بخلاف ما إذا لوحظ معنىً كلّي مقيّد بقيد لا يتحقّق معه إلّا في الذهن ووضع له اللفظ، فلا يصحّ

ص: 37

استعمال هذا اللفظ في المعنى الخالص من القيد إلّا مجازاً، بل لا يصحّ وضع اللفظ لأفراد ذلك الكلّي خالصاً من هذا القيد، فإنّه من وضع اللفظ لغير ما لوحظ من المعنى. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ هذا ليس إلّا من ملاحظة المعنى الكلّي الخالص من قيد كونه مراداً ووضع اللفظ للمعنى الكلّي أو لأفراده.

وبالجملة: لا يتصوّر لوضع اللفظ للمعنى بما هو مراد المتکلّم فائدة عقلائية، بل إنّ ذلك ينافي حكمة الوضع. هذا مضافاً إلى غير ذلك ممّا يترتّب عليه من المفاسد.

ومن ذلك يعلم: أنّ ما حكي عن المحقّق الطوسي وابن سينا((1)) من أ نّهما ذهبا إلى «كون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مرادة» ليس في محلّه، ولا يصحّ أن ينسب إلى مثلهما.

ص: 38

اعلم: أنّ مختار المشهور((1)) في الفرق بين الحقيقة والمجاز: أنّ الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له - أي المعنى الّذي جعل اللفظ مرآة له ومختصاً به - تعييناً أو تعيّناً. وأمّا المجاز فاستعماله في غير ذلك المعنى؛ لوجود علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي - الموضوع له - .

والمختار عندنا:((2)) أنّ المستعمل فيه في الاستعمالين هو المعنى الحقيقي، إلّا أنّ المستعمِل في الأوّل يجعل اللفظ بحذاء المعنى بما هو هو، وفي الثاني يستعمل فيه أيضاً بادّعاء كون مراده الجدّي عين المعنى الموضوع له (أو من أفراده ومصاديقه).

وأمّا إذا تردّد الأمر في أنّه استعمل على النحو الأوّل أو الثاني؟ فالظاهر أنّ ذلك يفهم من ملاحظة كيفية المحاورة ومن تعابيرهم في بيان المقاصد والمرادات.

ويمكن أن يقال: إنّ الأصل بعد ما علم المعنى الموضوع له حمله على الاستعمال في المعنى الحقيقي، إلّا إذا ثبت خلافه بوجه من الوجوه، وإن كان ذلك لصيرورة المعنى

ص: 39

المجازي أشهر أو مساوياً في الاستعمالات مع المعنى الحقيقي، فحينئذٍ يستفاد ذلك من التامّل في المحاورات.

وأمّا إن كان الشكّ في المعنى المراد من جهة الشكّ في المعنى المجازي والحقيقي، لا من جهة أنّ المتکلّم استعمله في المعنى المجازي أو الحقيقي المعلومَين عند الطرفين، حتى يقال: الأصل أو الظاهر استعماله في المعنى لحقيقي، بل الشكّ في أنّه أيّ واحد من المعنيين حقيقيٌّ لكي يحمل اللفظ عليه، وأىّ واحد منهما مجازي حتى لا يحمل عليه؟ فهنا يرجع إلى علائم الحقيقة والمجاز.

فمنها: التبادر

والمعروف أنّه علامة اختصاص اللفظ بالمعنى - تعييناً أو تعيّناً -. وبعبارة اُخرى: تبادر المعنى من اللفظ ودلالته عليه وانسباقه إلى الذهن علامة الحقيقة واختصاص اللفظ بالمعنى.

لكنّ الظاهر أنّ التبادر عين الوضع، لا أنّه علامة عليه؛ إذ هو نفس دلالة اللفظ على المعنى، لأنّ المراد من الوضع ليس خصوص التعييني بل هو أعمّ منه ومن التعيّني، ومعنى الوضع فيهما صيرورة اللفظ دالّا على المعنى بوضع الواضع أو كثرة الاستعمال.((1))

ومنها: عدم صحّة السلب وصحّته، وصحّة الحمل وعدمه عدم صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن المعنى المشكوك فيه علامة الحقيقة، كما أنّ صحّة سلبه عنه كذلك علامة كون اللفظ فيه مجازاً.

ص: 40

وبعبارة اُخرى: صحّة سلبه عن المعنى علامة المجاز، وصحّة حمله عليه علامة الحقيقة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحمول والمسلوب في القضیّة اللفظ بما له من المعنى أو نفس المعنى، وأمّا الموضوع والمسلوب عنه فلا يكون إلّا المعنى المشكوك فيه.

لا يقال:((1)) إنّ سلب المعنى الحقيقي الواحد أو بعض المعاني الحقيقية أو اللفظ بما له من المعنى الواحد أو الأكثر عن المعنى المشكوك لا یدلّ على عدم كونه المعنى الحقيقي، لاحتمال الاشتراك. كما أنّ سلب جميع المعاني الحقيقية عن المعنى المشكوك لا ينهض دليلاً على مجازيّته، أي لا حاجة إلى هذا الدليل؛ لأنّه مع العلم بجميع المعاني الحقيقية لا يبقى مجال للشكّ.

فإنّه يقال أوّلاً: إنّ ذلك يتمّ في سلب المعاني عنه بالمفهوم، ولكن السلب أعمّ من المفهوم أو المصداق، فتكون صحّته دليلاً على المجازية.

وثانياً: المعنى المسلوب ليس المعلوم كونه حقيقياً حتى يقال: مع هذا العلم لا يبقى مجال للشكّ، بل هو مفهوم مّا للّفظ في ارتكاز أهل المحاورة، فلا علم لنا بجميع المعاني الحقيقية قبل هذا السلب حتى يرد علينا الإشكال المذكور.

ومنها: الاطّراد وعدمه

ولا يخفى أنّ المراد من علامية عدم الاطّراد إن كان بملاحظة نوع العلائق المجازية، فلا ريب في عدم اطّراده، وإن كان بملاحظة صنفها، فلا ريب في اطّراده،((2)) نعم بناءً على مختارنا في الفرق بين الحقيقة والمجاز - وأنّ اللفظ في كليهما يستعمل في معناه الموضوع له، إلّا أنّه في المجاز يجعل المعنى عين المعنى الموضوع له (أو فرده ادّعاءاً) -

ص: 41

تصحّ العلامية؛ إذ لا يطّرد هذا الادّعاء ولا يستحسنه الذوق ولا يستملحه الطبع دائماً، مثلاً استعمال الأسد في الرجل الشجاع يستملح ويوافق الذوق في مقام حكاية رميه ودفعه العدوّ، ولا يستملح في مقام أكله أو غيره من أفعاله العادية، وهذا بخلاف استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، فإنّه مستحسن ومقبول لدى الذوق والطبع في جميع المقامات، فيحسن استعمال زيد مثلاً في معناه في مقام الإخبار عن عمله ومدحه وفي مقام الإخبار عن جسمه وكلّ فعل وحال من أفعاله وأحواله، وهذا المعنى للاطّراد يصحّ أن يكون من علائم الحقيقة وعكسه - عدم الاطّراد - من علائم المجاز.((1))

ص: 42

قد وقع الخلاف بينهم في أنّ المسمّى بأسماء العبادات مثل الصلاة والصوم والحجّ، هو ما كان مصاديقه خصوص الصحيح وما يترتّب عليه الأثر ويقع به الإمتثال، أو أعمّ منه وممّا يقع فاسداً ولا يتحقّق به الإمتثال؟

فلا يتوهم أنّ مرادهم من عنوان البحث - بأنّ ألفاظ العبادات هل هي أسامٍ لخصوص الصحيحة أو أعمّ منها - هو كون مفهوم الصحيح مأخوذاً في المعنى والمسمّى أم لا؟ فإنّ عدم كون ذلك مأخوذاً في تلك الأسامي، معلوم مسلّم عند الجميع.

وقبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على اُمور:

إنّ المراد بالصحّة هو التماميّة، ويعبّر عنها في الفارسية ب- «درستى»؛ وعمّا يوصف بها بالصحيح والتامّ بالعربية، وبالفارسية ب- «درست». ومقابل الصحّة الفساد المعبّر عنه في الفارسية ب- «نادرستى»، كما أنّ مقابل الصحيح الفاسد المعبّر عنه في الفارسية ب- «نادرست».

وهذا التقابل لا يأتي في الأشياء بالنسبة إلى نفس ذواتها فلا يتّصف بالصحّة والفساد الموجود في الخارج، بل ولا المفاهيم بالنسبة إلى ذواتها، بل الاتّصاف بهما

ص: 43

يكون بالنسبة إلى غير ذواتها من العناوين الخارجة عنها، فيوصف الشيء بالصحّة إذا كان مصداقاً لعنوان مّا، وبالفساد إذا لم يكن كذلك.

وبالجملة التقابل بين الصحّة والفساد تقابل العدم والملكة،((1)) ولا يتصوّر في نفس الشيء وذاته بل لابدّ أن يكون بين الشيء وعنوان من العناوين، فهو يتّصف بالصحّة إذا كان مصداقاً لهذا العنوان، ويتّصف بالفساد إذا لم يكن مصداقاً له مع أنّ من شأنه أن يقع مصداقاً له.

وبالجملة: الصحّة والفساد لا يأتيان مثلاً في أفعال الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام بالنسبة إلى ذواتها، أي الحركة المحقّقة في الخارج، فهي لا تتّصف بالفساد؛ لأنّ معنى اتّصافها بالفساد نفي ذاتها عن ذاتها وسلب الشيء عن نفسه، ولذا لا توصف بالصّحة أيضاً؛ لأنّ ما لا يوصف بالفساد لا يوصف بالصّحة، ولكن توصف هذه الحركة الخاصّة بالصحّة بالنسبة إلى عنوان الركوع أو السجود أو القيام، فإذا كانت مصداقاً بالنسبة إلى هذا العنوان تكون صحيحة، وإذا لم تكن مصداقاً له تكون فاسدة.

وممّا ذكر يظهر أنّ الصحّة والفساد وصفان إضافيّان، ولذلك يمكن أن يكون شيء واحد صحيحاً بالنسبة إلى عنوان أو عناوين، وفاسداً بالنسبة إلى عنوان أو عناوين اُخرى.

لا يخفى أنّه لابدّ من تصوير الجامع بين أفراد الصحيح على القول به، وأفراد الأعمّ أيضاً على القول به، إلّا أنّهم وقعوا لذلك في الإشكال. ولا ريب في عدم إمكان تصوير

ص: 44

جامع ذاتي على القولين، لعدم تعقّل الجامع الذاتي بين الاُمور المتباينة بالذات. كيف ولا يعقل ذلك في خصوص ما هو المصداق للصلاة مثلاً، كصلاة الكامل المختار التامّة الشرائط والأجزاء، فلا جامع ذاتي بين هذه الأجزاء والشرائط يختصّ بها دون غيرها؛ فما ظنّك بالجامع الذاتي بين جميع مراتب الصلاة - قصراً وتماماً، ومضطرّاً ومختاراً- .

أمّا الجامع بين مثل أجزاء الصلاة وشرائطها وبين مراتبها وأفرادها فليس إلّا ما يكون عرضياً، سواء كان المختار هو القول بالصحيح أو الأعمّ.

فنقول: أمّا الجامع العرضي بين أفراد الصحيح، فقال في الكفاية: «لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً: بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما».((1)) انتهى.

ويمكن الإيراد عليه:

أوّلاً: بأنّ الأثر الخاصّ المترتّب على أفراد الصلاة إذا كان مثل النهي عن الفحشاء أو كونها معراج المؤمن، لا يمكن أن يكون هو الجامع بين الأفراد والمسمّى بالصلاة، لأنّه لا يثبت به عدم ترتّبه على غيرها.

وثانياً: بأنّ الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْ-مُنْكَرِ﴾،((2)) أنّها حقيقة يكون النهي عن الفحشاء أثرها، ولو كان معنى الصلاة هو الناهية عن الفحشاء يصير المعنى: الناهية عن الفحشاء تنهى عن الفحشاء، وهو المصادرة على المطلوب، وهذا لا يليق بالقرآن الكريم.

ص: 45

فالصحيح أن يقال بأنّ ما هو الجامع العرضي بين أفراد الصلاة هو ما لا يتحقّق في ضمن غيرها مثل: غاية الخضوع وكمال العبودية والتوجه الخاصّ الّذي يتحقّق في ضمن أفرادها المختلفة الأجزاء والشرائط بحسب الحالات، حتى وإن لم نعلم به تفصيلاً إلّا أ نّنا نعلم بوجوده في الجملة، فإذا دلّ الدليل على أنّ المسمّى باسم الصلاة أو الصوم أو غيرهما هو الصحيح نأخذ به، ونقول بالقدر الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة أو الصوم الصحيح.

وقد يشكل: بأنّ الجامع الّذي لم نتحصّله بعنوان لا يمكن أن يكون أمراً مركّباً؛ إذ کلّ ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً. كما لا يمكن أن يكون أمراً بسيطاً؛ لأنّه إمّا أن يكون مثل عنوان المطلوب، أو ملزوم المطلوب المساوي له، والأوّل مستلزم للدور لتوقّف تحقّق هذا العنوان على الطلب وتوقّف الطلب عليه. مضافاً إلى أنّه جامع عامّ يشمل جميع أفراد العبادات. ومضافاً إلى أنّ ذلك مانع من إجراء البراءة في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ في المأموربه وإنّما الإجمال فيما يتحقّق به وفي مثله لا مجال لها، كما حقّق في محلّه، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ فيهما.

وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً، فلا تجري البراءة معه.

وأجاب في الكفاية عن هذا الإشكال: «بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المرکّبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات، متّحد معها نحو اتّحاد، وفي مثله تجري البراءة، وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً مسبّباً عن مركّب مردّد بين الأقلّ والأكثر، كالطهارة المسبّبة عن الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما».((1))

ص: 46

وتوضيحه: أنّ مفهوم الصلاة ليس عنوان المطلوب ولا عناوين الأجزاء بذواتها، بل يكون عنواناً عرضياً صادقاً على کلّ الأجزاء الأصلية تارة، وعلى البعض اُخرى، وعلى أبدالها ثالثة، مع وجود جميع الشروط في الجملة تارة ومع عدمها اُخرى، وهكذا في الموانع.

وهذا العنوان العرضي لمّا كان صادقاً على الأجزاء بالفعل متّحداً معها في الخارج، كان وجوده عين وجودها، فكان بحسب الوجود مركّباً وإن كان بحسب المفهوم بسيطاً، فإذا شكّ في جزئية شيءٍ شكّ في نفس متعلّق الوجوب، فينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالوجوب والشكّ البدويّ فيه، فتجري البراءة النقلية على مختاره، والعقلية أيضاً على مختارنا تبعاً للقوم. وإنّما لا تجري البراءة فيما إذا كان البسيط المعلوم مسبّباً عن المرکّب، فإنّ وجوده غير صادق عليه.

ويمكن الإشكال بأنّه وإن شيّدنا أركان القول بجريان البراءة العقلية عند الشكّ في الجزئية والشرطية ودفعنا ما أورده شيخنا(قدس سره)، لكن جريان البراءة فيما إذا كان المكلّف به مفهوماً منتزعاً من جملة وجودات باعتبار الإضافة إلى شيءٍ آخر إمّا بالعلّية أو بغيرها وشكّ في مدخليّة وجود في انتزاع هذا المفهوم وتحقّق هذه الإضافة في نفس الأمر عند عدم هذا الوجود، في غاية الإشكال، وإن كان هذا المفهوم متّحداً معها حين ما يصدق، وصادق عليها حين يتحقّق، ألا ترى أنّه إذا أمر المولى عبده بإزهاق روح حيوان وهو يتحقّق منه بجملة اُمور شكّ في دخل واحد، فلم يوجده ولم يتحقّق الإزهاق لم يعدّ معذوراً وإن كان الإزهاق حين تحقّقه صادقاً على نفس هذه الجملة، وهكذا عنوان التعظيم إذا تحقّق بجملة اُمور صادق عليها وشكّ في دخل شيءٍ - جزءاً أو شرطاً-، وتمام الكلام في محلّه.((1))

ص: 47

ص: 48

هذا كلّه في تصوير القدر الجامع على القول بالصحيح. وأمّا على القول بالأعمّ فقد ذكر لتصويره في الكفاية وجوهاً:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلاً، وكان الزائد عليها معتبراً في المأموربه لا في المسمّى.((1))

وأجاب عنه أوّلاً: بأنّ التسمية بها لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.

وثانياً: بعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمّي.

وثالثاً: بلزوم أن يكون الإستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد، ولا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم.

ص: 49

ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء الّتي تدور مدارها التسمية عرفاً، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى، وعدم صدقه عن عدمه.

وأجاب عنه أوّلاً: بما أورد على الأوّل أخيراً.

وثانياً: بأنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فيكون شيءٌ واحدٌ داخلاً فيه تارةً وخارجاً عنه اُخرى، بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره وذلك عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

أقول: إنّ مراد القائل بهذا الوجه إن كان مفهوم الأجزاء أو مفهوم معظم الأجزاء أو مفهوم أجزاء المطلوب بأمر «أقيموا الصلاة» أو الصحيح من الصلاة، فلا تتحصّل هذه المفاهيم إلّا بتحصّل مفهوم الصلاة، فإذا كان تحصّل مفهوم الصلاة متوقّفاً على تحصّل هذه المفاهيم يدور.

وإن كان مراده مصداق معظم الأجزاء، فمصاديقه كثيرة فلابدّ من تعدّد الوضع أو الوضع لواحدٍ منها، وهو غير الجامع بين الأفراد.

ثالثها: أن يكون وضع الصلاة كوضع الأعلام الشخصية، فكما لا يضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات من الصغر والكبر، ونقص بعض الأجزاء وزيادتها، كذلك في الصلاة وسائر العبادات لا يضرّ بالتسمية اختلاف أفرادها حسب تبادل الحالات.

والجواب عنه: بالفرق بين ما نحن فيه وبين الأعلام الشخصية، فإنّ تلك الأعلام موضوعة للأشخاص، مثلاً لفظ «زيد» موضوع لابن عمرو، والموضوع له ليس جسم زيد وبدنه المرکّب حتى يكون اختلافه بحسب الزيادة والنقيصة موجباً لاختلاف معناه، بل الموضوع له يكون أمراً واحداً، وهو ابن عمرو الّذي هو فردٌ معيّنٌ للإنسان، وهو محفوظ في جميع الحالات الطارئة عليه، وهذا بخلاف الحقائق المرکّبة، فإنّ كلّ فردٍ منها موجودٌ بوجودٍ خاصّ تصدق عليه الحقيقة الّتي هو تحتها، وهي الجامعة بين أفرادها.

ص: 50

وبعبارة اُخرى: الموضوع له فيما يكون هو الجامع للأفراد كلّي ينطبق على أفراده لا تصوير له على القول بالأعمّ، بخلاف ما هو الموضوع له في الأعلام الشخصية، فإنّها موضوعة لها، وتشخّص كلّ فردٍ منها بوجوده الخاصّ الباقي ما بقي وجوده.

بل يمكن أن يقال: إنّ الأعلام الشخصية أيضاً وضعها كأسماء الأنواع، فهي أيضاً موضوعة للشخص الإنساني الّذي ينطبق عليه إذا كان واجداً لجميع الأعضاء والأجزاء، وكذا إذا كان فاقداً لبعضها، لكن ذلك لا يكون مصحّحاً لتصوير الجامع على القول بالأعمّ، بل يؤيّد ما ذكرناه في تصويره على القول بالصحيح، لأنّ تصويره على القول بالأعمّ يحتاج إلى جزء خارجي للعبادة يكون باقياً مع انتفاء غيره ممّا له دخل في صحّتها - جزءً أو شرطاً -، فتدبّر.

رابعها: ما ذكره أيضاً في الكفاية وردّ عليه.((1))

ويرد عليه مضافاً إلى ما أورده شيخنا الاُستاذ(قدس سره): أنّ استعمال اللفظ الّذي وضع للصحيح في ما وضع له وإرادة الفاسد منه وغير ما هو الموضوع له منه بدعوى كون

ص: 51

الفاسد هو هو أو فرداً منه، لا يجعل الموضوع له الأعمّ وحقيقة فيه ولا يحدث بذلك جامعاً بين الصحيح والفاسد. غاية الأمر لو استعمل اللفظ في الفاسد وفي غير الموضوع له حتى صار حقيقةً فيه، يصير اللفظ به مشتركاً لفظياً بين المعنيين اللذين لا جامع بينهما.

نعم، يمكن تصوير الجامع بين أفراد الفاسد بأنّه ما لا يترتّب عليه أثر الصحيح.

خامسها: أيضاً ما ذكره في الكفاية وأجاب عنه.((1))

أقول: إنّ الكميّة في أسامي المقادير والأوزان ملحوظةٌ في معاني ألفاظها، لكن يمكن أن لا تكون ملحوظة على نحو لا تشمل الأقلّ منه أو الأكثر بما يتسامح العرف فيه، بل كانت ملحوظة كذلك أي على نحوٍ تشمل الأقلّ منه أو الأكثر في الجملة؛ وليس الأمر كذلك في العبادات، إذ ليست الكميّات المتّصلة أو المنفصلة مأخوذةً فيها حتى يقال بوضع الألفاظ لها، ولا ينافي ذلك أن يعرضها العدد ببعض الاعتبارات.

ذكروا((2)) أنّ ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمّي هو: الرجوع إلى البراءة على الأعمّ، وإلى الاشتغال على الصحيح، وذلك بناءً على التفصيل في مسألة البراءة

ص: 52

والاشتغال بين ما إذا كان منشأ الشكّ - في مدخلية شيء من الجزء أو الشرط في المأمور به - إجمال النصّ، فالمرجع الاحتياط، أو عدم النصّ، فالمرجع البراءة، وذلك لأنّه إذا حصل الشكّ في دخل شيء في المأمور به فعلى القول بالصحيح يكون الشكّ في المسمّى، فيصير الخطاب مجملاً، وعلى القول بالأعمّ يكون الشكّ في الزائد على المسمّى لا لإجمال الخطاب، بل لفقد النصّ الدالّ على اعتبار المشكوك فيه.

وأمّا لو قلنا بعدم الفرق - في إجراء البراءة في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة - بين إجمال النصّ وفقده، فلا يكون ذلك ثمرة للنزاع، لأنّ البراءة تكون هي المرجع على كلا القولين.

والصحيح أنّه لا وجه للرجوع إلى الأصل في صورة وجود الدليل مثل الإطلاق أو العموم، وهنا - على القول بالأعمّ - المرجع هو إطلاق الدليل وصدق الصلاة على الفاقد للمشكوك جزئيّته فيه أو شرطيته له، فإنّه أحد أفراد المأمور به ومصاديقه. نعم، هذا يكون بعد توفّر شرائط التمسّك بالإطلاق؛ وأمّا على القول بالصحيح فلا مجال للتمسّك بالإطلاق، ولابدّ من الرجوع إلى الاحتياط. اللّهمّ إلّا أن نقول برجوع ذلك إلى الشكّ في الزائد ببيان أسلفناه في طيّ تصوير الوجوب الضمني للأجزاء.

فتلخّص ممّا ذكر: عدم الثمرة للنزاع في الصحيح والأعمّ بالقول بإجراء البراءة أو التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ، والرجوع إلى الاحتياط على القول بالصحيح، وذلك لما قد ظهر لك من جريان البراءة على القول بالصحيح أيضاً.

المختار في المسألة:((1)) والحقّ الّذي يؤدي إليه النظر في بيان المختار هو: أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشرع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور الجاهلية وما قبلها بل من بدو تكوّن الإنسان، كما تدلّ عليه الآيات والأخبار على أنّ هذه الماهيّات

ص: 53

العبادية ليست من مخترعات الشريعة الإسلامية، بل هي مرسومةٌ ومعمولٌ بها بين أبناء نوع الإنسان من أوائل التاريخ بل من قبل التاريخ،((1)) إلّا أنّها تختلف صورها باختلاف الأدوار والأكوار.

والخصوصيات المجعولة المستحدثة في زمن الإسلام إنّما هي الخصوصيات الفردية المذكورة في لسان الشارع لا ترتبط بالوضع أو الاستعمال المجازي، بل هي مستفادة بالقرينة من باب تعدّد الدالّ والمدلول، كما بنى عليه الباقلاني.((2))

وهذا الّذي قلناه ثابت في تمام الماهيات العبادية من الصوم والصلاة والحجّ والزكاة وغيرها من العبادات، ولذلك قد أنكرنا الحقائق الشرعية أو المتشرعيّة. فالموضوع له هو الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر، ومعلوم أنّ معانيها أعمّ من الأفراد الموجودة في العصور الجاهلية أو الأفراد الصحيحة الّتي أمر بها الشارع، وهذا يكفي في إثبات القول بالأعمّ، فلا نحتاج في إثبات الأعمّ إلى غير ما أسلفناه في الحقيقة الشرعية.((3))

ونتيجة ذلك: أنّ المرجع فيما شكّ في جزئيّته أو شرطيته في العبادات هو أصالة البراءة؛ لأنّ الشكّ فيه شكّ في وجود الدليل على دخل المشكوك فيه في المأمور به - شرطاً أو شطراً - . وأمّا الإطلاقات فليست في مقام بيان ما هو من مصاديق الصلاة مثلاً في شرع الإسلام حتى يتمسّك بها، وإنّما هي تشير إلى المعنى المركوز في الأذهان - بحسب العرف واللغة - الصادق على أفراده المختلفة حسب المقرّر في الشرائع السابقة وحسب ما يقرّر أو قرّر وبيّن في شرعنا الخالد. إذن فليس هنا إلّا البراءة عمّا نشك في دخله في الصلاة وغيرها، والله هو العالم.

ص: 54

ثم إنّه قد استدلّ للقائل بالصحيح بوجوه:((1))

منها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار، للصلاة مثلاً ، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الصلاة عمود الدين»،((2)) أو «الصوم جُنّةٌ من النار»،((3)) فإنّ هذه الخواص لا تترتب إلّا على الصحيح منها.

وكذا: ما یدلّ من الأخبار على نفي ماهيتها وحقيقتها لفقد بعض شرائطها أو أجزائها، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»،((4)) ولو كان الموضوع له هو الأعمّ لا يصحّ نفي الحقيقة لمجرد ذلك.

وفيه:((5)) أنّ التمسّك بمثل أصالة العموم أو أصالة الحقيقة إنّما يصحّ إذا كان الشكّ واقعاً في مراد المتکلّم، وأ نّه أراد العموم أو أراد الحقيقة أم لا؟ أمّا إذا شككنا في كيفية إرادته مع العلم بمراده فلا يتمسّك بالاُصول اللفظية؛ وفي المقام نعلم أنّ مراده(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)

ص: 55

من الصلاة الّتي هي عمود الدين الصلاة الصحيحة، ونتردّد في كيفية الاستعمال المذكور فهل هو حقيقي أو مجازي؟ فإذا قال المولى: أكرم العلماء وقال: لا تكرم زيداً، يدور الأمر بين كون خروج زيد عن تحت عنوان «العلماء» العامّ، تخصيصاً أو تخصّصاً، بعدم وجوب إكرام زيد لا يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات خروج زيد عن تحت العامّ بالتخصيص، كما لا يجوز التمسّك بأصالة العموم إذا شككنا في كون زيد أو عمرو عالماً، لكونه من التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقيه.

وهكذا نقول في مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، فتدبّر.

ثم إنّه قد استدلّ للأعمّي بوجوه:((1))

منها: صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في المكان المكروه فيه الصلاة كالحمّام لمرجوحيتها، فلو كان ما وضع له لفظ «الصلاة» خصوص الصحيح، يكون متعلّق النذر هو ترك الصلاة الصحيحة، وهي بعد تعلّق النذر بتركها لا يمكن أن تقع صحيحة، فلا موقع لتركها في المكان المنذور تركها فيه وفاءً بالنذر بل مطلقاً، لانتفاء متعلّق الترك المنذور لوقوعه فاسداً لا صحيحاً، فلا يتحقّق به الحنث، وما يتحقّق به الحنث لا يمكن تحقّقه لحرمته ولوقوع الحنث المحرم به، فيلزم من تعلّق النذر بترك الصلاة الصحيحة عدم ما يمكن أن يكون صحيحاً حتى يتعلّق الترك المنذور به، فيلزم من وجوده عدمه.

وفيه: أنّ هذا الإشكال يأتي على القول بالأعمّ أيضاً، لأنّ متعلّق النذر إن كان فعلاً من الأفعال يجب أن يكون راجحاً، وإن كان ترك فعل من الأفعال يجب أن يكون ذاك الفعل مرجوحاً، وما هو المرجوح في المكان المكروه فيه الصلاة كالحمّام هو الصلاة

ص: 56

الصحيحة سواء كان الموضوع له الصحيح أو أعمّ. ولا يصحّ أن يكون متعلّق النذر ترك الصلاة الفاسدة أو أعمّ منها، لما ذكرنا من اشتراط كون الفعل الّذي تعلّق النذر بتركه مرجوحاً، إذن فلا فرق في تأتّي الإشكال بين القولين.

والجواب عن أصل الإشكال: عدم صحّة النذر في المقام بأن يقال: إنّ المصحّح للنذر - إذا تعلّق بترك فعل - إنّما هو مرجوحيته ذاتاً لا بالإضافة إلى سائر أفراده العرضية، كالصلاة في الحمّام، فإنّها مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة في البيت أو في المسجد لا بملاحظة ذاتها بل بملاحظة كون غيرها أفضل وأكثر ثواباً منها، فلا يتعلّق بتركها النذر بل يتعلّق بفعلها النذر، إلّا أن يرجع النذر في الأوّل إلى إتيان الصلاة في البيت أو في المسجد، فلا يجوز إتيانها في الحمّام لوقوعها عصياناً للأمر بإيقاعها في المسجد، وفي الثاني يرجع إلى ترك الصلاة في المسجد وفي البيت، فتدبّر.((1))

الأوّل: هل يجري النزاع المذكور في العبادات، في المعاملات أيضاً أو لا؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل بين القول بكون أسامي المعاملات موضوعة للمسبّبات، فقال: لا مجال للنزاع في كونها للصحيحة أو للأعمّ؛ لعدم اتّصافها بهما، وبين كونها موضوعة للأسباب.((2)) فلم يمانع من جريانه.

وتوضيحه: أنّ لکلّ قسم من المعاملات معنى إعتبارياً ليس له وجود إلّا في عالم الاعتبار، فلا وجود له حقيقیاً سوى منشأ انتزاع هذا الاعتبار الّذي هو كالعلّة بالنسبة إليه، فإذا تحقّق ذلك المنشأ وجد هذا العنوان الاعتباري في عالم الاعتبار، وإذا اختلّت بعض شرائطه فلا يتحقّق.

ص: 57

وبعبارة اُخرى: أمر هذا الأمر الاعتباري دائرٌ بين الوجود والعدم، ووجوده يدور مدار وجود علّته، فلا يتّصف بالصحّة تارةً وبالفساد اُخرى، بل يتّصف بالوجود أو بالعدم. وعليه فإن كانت الأسماء موضوعة لهذا المعنى الاعتباري - المسبّب - فلا مجال للنزاع.

أمّا إذا كانت تلك الأسامي موضوعة للأسباب (وإن شئت قلت: مستعملة في الأسباب) فيمكن وقوع النزاع فيها، ويقال: إنّ عنواناً، مثل البيع، هل هو موضوع للعقد الجامع لشرائط التأثير في ملكية الثمن والمثمن للمشتري والبائع، أو موضوع لأعمّ منه ومن غير المؤثّر؟

ولا يبعد دعوى كونه موضوعاً لما هو الصحيح والمؤثّر.

هذا بيان لما أفاده شيخنا الاُستاذ(قدس سره)، لکنّه تفصيل لا يخلو عن الإشكال، وذلك لأنّ أسامي المعاملات، مثل البيع والإجارة، إنّما تكون موضوعة لماهيّاتها من غير تحيّثها بحيثية الوجود والعدم، فالماهيّات وإن كانت تارة موجودة في الخارج واُخرى غير موجودة، لكنّ الموضوع له هو نفس ماهيّة الملكية ونفس ماهيّة (عُلقة) الزوجيّة وغيرهما، فلا يصحّ التفصيل المذكور.

والدليل على ذلك صحّة إطلاق المعدوم عليها، فيقال: البيع معدوم، ولو كان البيع موضوعاً للمسبب الموجود والماهية الموجودة، يلزم التناقض بحمل المعدوم عليه. وكذلك يقال: البيع موجود، فلو كان معناه الماهيّة الموجودة يكون معناه: الّذي هو موجود موجود. فما ذكره(قدس سره) وجهاً للتفصيل غير وجيه، لأنّ السببیّة والمسبّبيّة من لوازم الوجود لا الماهية، وقد عرفت أنّ أسامي المعاملات موضوعة للمعاني المعرّاة عن الوجود، أي الماهيّات.

نعم، الألفاظ المشتقّة من هذه الأسامي، كلفظ «باع» و«يبيع» و«بع» الموضوعة للإخبار والأمر، تدلّ على وجود مصاديقها أو طلب إيجادها.

ص: 58

وعلى هذا، فالحقّ عدم تأتّي الخلاف في أسماء المعاملات مطلقاً من غير تفصيل بين الأسباب والمسبّبات.

الأمر الثاني: أفاد في الكفاية:((1)) كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها، بناءً على تعلّق الأحكام بالأفراد، كما توهّم في ألفاظ العبادات.

لأنّ إطلاقها - لو كان في مقام البيان - يشمل کلّ ما هو فردٌ لها عند العرف، فلو كان يعتبر في البيع مثلاً شيئاً زائداً على ما هو المعتبر عند العرف لكان على المولى أن يبيّنه. نعم، لو شكّ في اعتبار أمرٍ فيه عند العرف لا يصحّ التمسّك بالإطلاق، كما أنّه لا يتمسّك بالإطلاق إلّا مع وجود ما يسمّونه بمقدّمات الحكمة الّتي هي عند صاحب الكفاية الاُمور الثلاثة المذكورة في محلّها.((2))

وأمّا بناءً على تعلّق الأحكام بالطبائع، كما هو الحقّ، فيشكل التمسّك بالإطلاق لإثبات عدم مدخلية المشكوك دخله؛ لأنّ الشكّ في اعتبار شيءٍ، في فردية عقدٍ معيّنٍ لطبيعة البيع مثلاً، شكّ في كونه مصداقاً لتلك الطبيعة، والتمسّك بالإطلاق لإثبات ذلك تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيه.

نعم، إذا رجع ذلك إلى الشكّ في دخل جهة زائدة على نفس الطبيعة صحّ التمسّك بالإطلاق لنفيها.

وربما يقال: إنّ الطبيعة إذا كانت معلومة عند العرف، لا يكون الشكّ في فردية شيءٍ لها إلّا بالشكّ في مدخلية حيثيةٍ زائدة على ما هي حيثيتها عند العرف، فيتمسّك لعدم دخلها بالإطلاق، فتأمّل.((3))

ص: 59

الأمر الثالث: في تحقيق معنى الجزء، والشرط، والفرق بينهما، فنقول: إنّ دخل شيءٍ في تحقّق المأمور به إمّا يكون بتركّب المأمور به منه ومن غيره، ويكون ممّا به قوام ذاته وماهيته كالركوع والسجود وغيرهما من أجزاء الصلاة، فهذا جزؤه وما به قوام ماهيته وحقيقته؛ وإمّا يكون شيئاً خارجاً عن حقيقة المأمور به وما يتركّب منه، لكن له دخلٌ في تحقّقه أو تحقّق أجزائه، فهو من مقدّماته ويسمّى شرطه، كمقدّمات الصلاة، مثل الطهارة وغيرها ممّا تتوقّف الصلاة عليه وتكون مشروطة بوجوده قبلها أو بعدها أو حين أدائها.

فالأمر الوجودي الّذي يكون مع غيره تكويناً أو تشريعاً - ويعدّ بالاعتبار شيئاً واحدا ً- هو جزء ذلك الشيء؛ والأمر الوجودي الذي يكون وجود المأمور به وتحقّقه متوقّفاً على وجوده - قبله أو بعده أو مقارناً له - هو شرط المأمور به.

وبعبارة اُخرى: يكون المأمور به مقيّداً بذلك الشيء ولا يتحقّق بدونه، بنحوٍ يكون التقيّد داخلاً في المأمور به، والقيد كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة خارجاً عنه. وهذا معنى كون الطهارة من شرائط الصلاة.

وأمّا ما يستفاد من الكفاية((1)) من دخل شيءٍ عدميّ في المأمور به واعتباره شرطاً أو شطراً، ففيه: أنّ العدم لا يؤثّر ولا يوصف بالتأثير والتأثّر. وعدّهم «عدم المانع» من أجزاء العلّة التامّة، يكون من المسامحة في التعبير، والمراد: أنّ وجود المانع، كالقهقهة، يكون مخلّا، لا أنّ عدمه مؤثّرٌ في وجود المأمور به - شطراً أو شرطاً- .

وبالجملة: المأمور به ليس إلّا المشروط والمقيّد بقيدٍ كذائيّ وجوديّ الّذي يكون لوجود القيد دخل في وجوده لتقيّد وجوده به، وأمّا عدم المانع فلا يؤثّر في وجوده. نعم،

ص: 60

وجوده يكون في ظرف عدم مانعه، لا أنّ عدم مانعه يكون مقدّمة لوجوده. ومعنى اعتبار عدم المانع: وجوب إزالة المانع، وفرقٌ بين كون وجود شيءٍ مانعاً عن وجود آخر، وبين كون عدمه شرطاً لوجوده، وما لا يعقل تصوّره هو الثاني. وكيف كان، فالمعاني معلومة خارجاً سواء كانت التعابير عنها مطابقةً للإصطلاح، أو مخالفةً له.

ص: 61

ص: 62

وقبل الخوض والكلام فيه، ينبغي بيان مقدّمات:

مبحث هنا: في بيان معنى المشتقّ الّذي يمكن أن يقع فيه النزاع، وبيان الفرق بينه وبين ما لا يمكن أن يقع النزاع فيه؛ فنقول: إنّ المفاهيم المنتزعة على أقسام:

منها: ما يكون منتزعاً من مقام الذات مع الإغماض عن اللواحق الخارجة عنها، بحيث إذا فُرضت الذات بما هي هي مجرّدةً عن کلّ قيد، ينطبق عليها هذا المفهوم، وتكون الذات مصداقاً له حين فرض خلوّها عن جميع اللواحق.

والوجه في ذلك: أنّ المفهوم لا ينتزع إلّا من مرتبة الذات، فلابدّ وأن يكون في مرتبة الذات منطبقاً عليها بلا تأخّر عنها ولا تقدّم عليها، ويقال لهذا: الذاتي.

ومنها: ما ينتزع من المرتبة المتأخرة عن الذات وهو: ما يسمّونه في المنطق «بالعرض» أي ما يكون خارجاً عن الذات. وينقسم إلى قسمين: اللازم، والمفارق.

فالعوارض اللازمة لا تفارق الذات مادامت الذات موجودة وباقية.

والعوارض المفارقة تجري على الذات تارة ولا تجري عليها تارة اُخرى، كالضحك والقيام والقعود وغيرها.

ص: 63

ولا يخفى عليك: أنّ النزاع في مسألة المشتقّ إنّما يكون في هذا القسم الأخير. والظاهر كون أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وصيغ المبالغة من هذا القبيل.((1))

لابدّ في المفاهيم المفارقة الصادقة على الذات من وجود حيثية الصدق ومناط صحّة حمل المفهوم عليها حتى يكون صدق مفهوم على ذاتٍ دون غيرها نتيجة لوجود تلك الحيثية فيها دون غيرها، فمفهوم الضارب أو الشارب مثلاً لا يصدق على زيد إلّا إذا كانت له خصوصية يصدق عليه بملاحظة تلك الخصوصية أنّه ضارب أو شارب، وهي: خصوصية صدور الضرب عنه مثلاً، فلا يصدق عليه الضارب قبل وجود تلك الخصوصية وإلّا فلو لم تلاحظ هذه الحيثية في حمل المفاهيم المفارقة على الذوات، فلازم ذلك الترجيح بلا مرجّح حين حملها على الذوات في وقت دون الآخر، وحين حمل أحد المفاهيم على إحدى الذوات دون غيرها. فلو فرض عدم تحقّق هذا الملاك في مورد، كما إذا لم يتلبس زيد بالنصر مثلاً في جميع الأزمنة، لا يصدق عليه مفهوم الناصر، وإلّا يلزم من صدقه الترجيح بلا مرجّح، أو صدق کلّ عنوان على کلّ شيء.

المفاهيم الصادقة على الذوات - الّتي فيها ملاك الحمل ومناط الصدق - تنقسم إلى قسمين:

قسم: يكون بإزائه في الخارج شيء، وقسم: لا يكون بإزائه في الخارج شيء، كالرقّيّة والاُبوّة والبنوّة وغيرها من الاُمور الاعتبارية الّتي تنتزع ممّا يكون وعاؤه عالم العين

ص: 64

والخارج، لما فيه حالة أو هيأة أو نسبة له مع غيره، فلا يكون بإزاء هذا القسم من المفاهيم في عالم الخارج شيء غير وجود منشأ إنتزاعه.

وهذه المفاهيم أيضاً على قسمين:

قسم: يكفي فيه تلبّس الذات بالمبدأ آناً مّا ومجرّد حدوث المبدأ في الذات لاعتباره وإنتزاعه، كالاُبوّة والبنوّة، ولا يحتاج صدق المفهوم على الذات - في هذا القسم - إلى بقاء المبدأ وما هو ملاك الحمل وحيثية الصدق؛ إذ بمجرّد حدوث الإبن ينتزع معنى الاُبوّة والبنوّة، فيصحّ حمل مفهوم الاُبوّة على الأب ولو كان ذلك بعد موت الإبن، وبالعكس.

وقسم: لا يكفي فيه مجرّد الحدوث، بل يكون الانتزاع والاعتبار دائراً مدار بقاء المبدأ، فبقاء صدق المفهوم منوطٌ ببقاء المنتزع منه لا مجرّد حدوثه، كانتزاع الفوقية والتحتية من شيئين إذا كان أحدهما أعلى من الآخر.

المراد بالحال في عنوان المسألة،((1)) ليس الحال المذكور في الفعل - الّذي هو أحد الأزمنة الثلاثة - فلا ينبغي توهّم كون النزاع في أنّ مفهوم المشتقّ مقيّد بزمان الحال أو أنّه أعمّ من ذلك، بل مرادهم بالحال حال النسبة والجري.

نعم، حيث إنّ النسبة واقعةٌ في زمانٍ تكون زمانيةً لا محالة، فمفهوم المشتقّ كما لا يكون مقيّداً بمكانٍ لا يكون مقيّداً بزمانٍ أيضاً؛ فالمكان والزمان بالنسبة إلى مفهوم المشتقّ على حدّ سواء.

ص: 65

المراد بالأعمّ ليس الأعمّ المذكور في المنطق الّذي هو في مقابل الأخصّ ويكون أكثر أفراداً من الأخصّ، كالحيوان في قبال الإنسان، بل المراد منه هنا أطولية زمان صدق المفهوم على المصداق، فالمصداق على كلا القولين واحدٌ إلّا أنّه على القول بالأخصّ يكون عمره أقصر من المصداق الّذي يفرض على القول بالأعمّ.

وبعبارة اُخرى: زمان صدق المفهوم على الذات يكون أطول على القول بالأعمّ من زمان صدقه على القول بالأخصّ.

***

إذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم: أنّ محلّ النزاع في المشتقّ، وما به يرجع روح الاختلاف في المقام، هو: أنّ المشتقّات الجارية على الذوات هل تكون حقيقة في المتلبّسة بالمبادئ في الحال، أو فيما يعمّها وما انقضت عنها؟ بعد الاتّفاق على مجازيّتها فيما إذا استُعملت واُريد بها من يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال.

وبعبارة اُخرى: هل الضارب والشارب وأمثالهما من الأعراض المفارقة تصدق على من كان متلبّساً بالضرب أو الشرب في حال النسبة وجري المفهوم على الذات، أو تصدق على من تلبّس بالمبدأ ولو لم يكن في حال النسبة والجري متلبّساً بالمبدأ؟ بمعنى أنّ من انقضى عنه المبدأ يكون باقياً على مصداقيته للضارب والشارب ببقاء ذاته، لا أنّه في حال التلبّس يكون مصداقاً لهما وفي حال الإنقضاء لا يكون كذلك.

والحاصل: أنّ حقيقة النزاع راجعة إلى أنّ هذا الفرد الّذي صدق عليه مفهوم في زمان مّا، من جهة تلبّسه بالمبدأ في ذلك الزمان، هل يكون باقياً على حاله ومصداقيته لذلك المفهوم بعد انقضاء المبدأ أم لا؟

ص: 66

لا يخفى عليك: أنّ النزاع في المقام: إمّا أن يكون عقلياً بمعنى أنّه هل يصدق عقلاً مفهوم الضارب والناصر وغيرهما على من تلبّس بمبدئهما في الزمان الماضي كما يصدق عليه في زمان التلبّس، أو أنّه لا تصدق عليه تلك المفاهيم إلّا في حال التلبّس بالمبدأ فحسب؟

وإمّا أن يكون النزاع لغوياً، بمعنى أنّ الموضوع له في أسماء الفاعلين وغيرها هل هو المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو أعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ؟

فإن كان النزاع عقلياً: فالقول بالأعمّ ضعيف، يظهر وجهه بالمراجعة إلى المقدّمات المذكورة؛ لأنّه بعد العلم بأنّ حيثية صدق الضارب أو القاعد وملاك الحمل في أمثالهما من المفاهيم الجارية على الذوات ليست إلّا تلبّس الذات بالمبدأ واتّحاده معها، يحكم العقل بعدم صدق تلك المفاهيم بعد زوال حيثية الصدق ومناط الحمل على من كان متلبساً بالمبدأ في الزمان الماضي. فكما أنّه لا يصدق مفهوم من هذه المفاهيم على ذات قبل أن تتلبّس به لكون الذات فاقدة لما هو مناط الصدق، كذلك لا يصدق عليها أيضاً بعد انقضاء زمن التلبّس؛ وذلك لعدم

الفرق بين ما قبل زمان التلبّس وما بعده.

نعم، إذا كان تلبّس مّا كافياً في اعتبار المفهوم وصدقه على الذات، كما أشرنا إليه في المقدّمة الثالثة، فلا مانع من حمل المفهوم على الذوات بعد انقضاء تلبّس الذات بالمبدأ؛ لأنّ ملاك صدق المفاهيم الّتي تكون من هذا القبيل ليس إلّا الأمر الاعتباري الّذي ينتزع من تلبّس الذات بالمبدأ، وهو موجود في عالم الاعتبار، ولا يلزم لاعتبار المفهوم شيءٌ أزيد من حدّوث المبدأ. فعلى هذا ولو كان منشأ الانتزاع متصرّماً لكن ملاك الصدق - وهو الاعتبار - موجود في عالم الاعتبار حتى بعد انقضاء منشأ الانتزاع.

ص: 67

ولكنّه لا يخفى عليك: أنّ هذا الفرض لا يكون جارياً في المشتقّات، كأسماء الفاعلين والمفعولين ممّا هو داخلٌ في محلّ النزاع وموضع النقض والإبرام؛ لأنّ مثل هذا التلبّس (تلبس مّا)، لا يكفي في اعتبار المفهوم في باب المشتقّات، بل صدق المفهوم على الذات يكون دائراً مدار بقاء تلبّس الذات بالمبدأ، كما لا يخفى.

فقد ظهر ممّا ذكرنا ضعف قول القائلين بالأعمّ؛ لأنّ التفريق بين من يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال وبين من انقضى عنه المبدأ، تحكّم ومستلزم للترجيح بلا مرجّح.

وأمّا إن كان النزاع لغوياً: فتصوّر مفهوم الموضوع له على القول بالأخصّ في غاية السهولة؛ لأنّ الموضوع له على هذا القول: ذات اتحدت مع المبدأ بنحو من أنحاء الاتّحاد. وأمّا على القول الآخر: فتصوّر مفهومه في غاية الإشكال. نعم، بعد التامّل يمكن تصوّر مفهوم منتزع عن الذات لأجل تلبّسها بالمبدأ في حالة من الحالات، مثل: كون الشيء بحيث ضرب أو قام.

وأظنّ أنّ هذا كافٍ في إبطال القول بالأعمّ. مضافاً إلى أنّ دعوى أنّ واضع الألفاظ في کلّ لغةٍ إذا وضع أسماء الفاعلين وغيرها وضعها للأعمّ ممّن تلبّس بالمبدأ في الحال وممّن انقضى عنه، دون من يتلبّس به في الاستقبال، دون إثباتها خرط القتاد.

ثم إنّه قد أفاد بعض أفاضل عصرنا(قدس سره): أنّ النزاع في المقام واقعٌ في أنّ المشتقّ هل وضع لحصّة من الذات، وهي الّتي التئمت مع المبدأ، بمعنى أنّ الموضوع له، هذه الحصّة الملتئمة مع المبدأ، أو أنّه موضوع لذاتٍ التئمت مع المبدأ في وقتٍ مّا؟

وفيه ما لا يخفى.

الأوّل: قد ظهر ممّا ذكرناه خروج الجوامد الجارية على الذوات عن محلّ النزاع وإن

ص: 68

ذهب بعضهم إلى دخولها في حريم النزاع، وتبعهم المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية،((1)) واستشهد عليه بما عن الإيضاح((2)) فيمن كانت له زوجتان كبيرتان مدخولتان وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة - على الترتيب - حيث قال: إنّه تحرم الكبيرة الاُولى والصغيرة. أمّا الثانية ففي حرمتها خلاف، واختار والدي المصنّف((3)) وابن إدريس((4)) حرمتها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها اُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المشتقّ منه.

وما في المسالك((5)) أيضاً من ابتناء حكم هذه المسألة على الخلاف في المشتقّ.

وتوضيح الوجه في عدم جريان النزاع بناءً على كونه لغوياً هو: أنّ الموضوع له على القول بالأعمّ ذلك الأمر الاعتباري المنتزع عن الزوجية - أي العلاقة الثابتة بين الزوج والزوجة - في حال ثبوتها، فما دامت الزوجية والرابطة الخاصّة بين الزوجين باقية يصدق الزوج والزوجة، وإلّا فبمجرّد زوالها يزولان؛ إذ هما حاكيان عن تلك العلاقة وثبوتها. وليس لهما مفهوم آخر غيرها حتى يصدقا بسبب ذلك المفهوم على من كان في الزمان الماضي زوجاً لامرأةٍ أو زوجةً لرجل.

وأمّا بناءً على كون النزاع عقلياً، فيمكن القول بعدم الفرق بين الجوامد والمشتقّات،

ص: 69

ولكنّه قد ذكرنا ما يظهر به فساد القول بالأعمّ، وأنّ الأمر يدور مدار وجود المناط وجهة الصدق، مثل وجود الزوجية في المثال، فمع وجودها يصحّ إطلاق الزوج أو الزوجة على الذات، ولا يصحّ مع عدم وجود الملاك.

ثم إنّه يمكن أن يؤتى بالمثال لما نحن فيه بوجهٍ آخر، وهو: فيما إذا كانت للمرء زوجةٌ صغيرةٌ فطلّقها وبعد الطلاق أرضعتها إمرأته، فلو قيل بأنّه يصدق على المرضعة أنّها اُمّ زوجته لا يجوز له نكاحها، وأمّا لو قيل بعدم صدقها عليها فيجوز له نكاحها.

والظاهر أنّ منشأ التعرّض لبيان المثال الأوّل وجوده في الرواية الّتي فيها تخطئة ابن شبرمة القائل بحرمة المرضعة الثانية أيضاً، فبيّن الإمام أبو جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) خطأه بقوله: «حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلاً، وأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنته».((1))

وهنا ظهر عدم ابتناء حرمة المرضعة الاُولى على النزاع في المشتقّ.

وأمّا ما قيل في ابتنائه على ذلك بأنّ الاتّصاف بالاُمومة إنّما يكون في وقت خروج الصغيرة عن الزوجية وصيرورتها بنتاً فلا تكون الكبيرة الاُولى في زمانٍ من الأزمنة اُمّ الزوجة الفعلية حتى تحرم عليه، وإنّما هي اُمّ من كانت زوجته فتبتني حرمة الاُولى أيضاً على ما حقّق في مبحث المشتقّ.

فواضح الفساد؛ لأنّ زوال الزوجية معلولٌ لتحقّق عنوان الاُمومة، والمعلول يكون متأخّراً عن علّته رتبةً بالضرورة، فتحقّق عنوان الاُمومة يكون متقدّماً على زوال عنوان الزوجية، كما لا يخفى.((2))

ص: 70

التنبيه الثاني: لا يذهب عليك أنّه لا يفرق في ما نحن فيه اختلاف مبادئ المشتقّات، وكونها في بعضها حرفة، وفي بعضها ملكة، وفي بعضها غيرهما.((1)) كما أنّه لا يفرق في ما نحن بصدده اختلاف أنحاء التلبّسات، فمنها ما يكون تلبّس الذات به بنحو الحلول كالعلم، فإنّ كيفيّة تلبّس الذات (وهو العالم) به يكون حلولياً؛ ومنها ما يكون التلبّس به بنحو الصدور كالضرب، إذا كان المشتقّ اسم الفاعل؛ ومنها ما يكون بنحو الوقوع كالمضروب؛ ومنها ما يكون على نحو الظرفية وكون الذات ظرفاً للمبدأ كاسم الزمان والمكان.

فإذا نظرنا إلى مبدءٍ كالضرب، فكما أنّ وجوده محتاجٌ إلى شخص يصدر عنه الضرب وهو الضارب (اسم الفاعل)، كذلك هو محتاج إلى شخص يقع عليه وهو المضراب (اسم المفعول)، وإلى آلة بتوسطها يصدر الضرب من الضارب ويقع على المضروب وهي المضرب (اسم الآلة)، وإلى زمان يقع فيه الضرب وهو المضرب (اسم الزمان)، وإلى مكان يقع فيه الضرب وهو المضرب أيضاً (اسم المكان). فالمبدأ في المثال هو الضرب، واختلافه مع سائر المبادئ، كالعلم والكتابة، غير تغاير أنواع التلبّسات الواقعة في اسم فاعله ومفعوله وآلته واسم زمانه ومكانه، فتغاير المبادئ بعضها مع بعض غير تغاير أنحاء التلبّسات بالنسبة إلى مبدأ واحد، فالضرب مبدأ واحد لكن التلبّس به يكون بنحو الصدور كالضارب وبنحو وقوعه على الذات كالمضروب، وبنحو كون الذات آلة لصدور المبدأ من الفاعل ووقوعه على المفعول كالمضرب، وبنحو الظرفية كالمضرب.

هذا، وليكن ما ذكرنا من الفرق بين اختلاف المبادئ وأنواع التلبّسات استدراكاً على الكفاية فإنّها غير متعرّضةٍ لذلك.

التنبيه الثالث: ربما تُوهّم عدم جريان النزاع في أسماء الأزمنة؛ لأنّ الذات فيها وهي

ص: 71

الزمان بنفسه ينقضي ويتصرّم، فلا يمكن وقوع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعمّ ما كان متلبّساً به في الماضي؟

وقد أجاب عنه في الكفاية: بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ، غير موجب لكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الفرد دون العامّ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، بأنّه وضع لمفهوم عامّ - مع القطع بانحصاره في الفرد الواحد الأحد جلّ جلاله - أو هو موضوع للفرد.((1))

ويمكن الجواب بأنّه بعد قيام البرهان على بطلان الجزء الّذي لا يتجزّأ وتتالي الآنات لا مجال للقول بأنّ للزمان أجزاءً لا تتجزّأ وآناتٍ متتالية، بل لابدّ من القول بأنّ للزمان وحدة اتّصالية تدريجية هي عين الوحدة الشخصية، فإنّ بعض الحقائق تصرّمه عين بقائه وتجدّده وانقضاؤه عين وجوده، فامتداد الزمان من الاُمور الّتي لا تناهي لها ويكون بعينه ظرفاً للأشياء، ولكنّه مع تصرّمه وتجدّده شيء واحد.

فعلى هذا، تكون الذات في الزمان باقية؛ إذ تصرّمها عين بقائها، فلا مانع من وقوع أسماء الأزمنة تحت النزاع أيضاً.

التنبيه الرابع: لا إشكال في خروج سائر المشتقّات من قبيل الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لعدم كونها جارية على الذوات.

ذكر المحقّق الخراسانى(قدس سره) في المقام عدم دلالة الأفعال على الزمان، وبرهن عليه بما في الكفاية وبعض فوائده.((2))

ص: 72

ولكن لا يخفى عليك: أنّ ما اختاره في الأمر والنهي صحيح؛ لأنّ مدلولهما مجرد البعث والزجر ولا دلالة لهما على الزمان.

وأمّا الفعل الماضي والمضارع فلا شبهة في كون الزمان مأخوذاً في مدلولهما، ومن الواضح عدم وجود فرق بين «ضَرَب» في اللغة العربية و«زد» في الفارسية وما يراد منهما في سائر اللغات، وبين «يضرب» و«می زند» وما يراد منهما في سائر اللغات إلّا من جهة دلالة «ضَرَبَ» على سبق وقوع الفعل، ودلالة «يضرب» على وقوع الفعل في حصّة من الزمان الصادقة على الحال والاستقبال، فيكون الفعل المضارع مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال.

ثم إنّه ذكر المحقّق الخراساني(قدس سره) هنا كلاماً في المعنى الحرفي يخالف المشهور من النحاة أيضاً، وقد استقصينا الكلام فيه سابقاً فلا نعيده خوفاً من الإطالة. هذا تمام الكلام في المقدّمات.

وأمّا الكلام في تأسيس الأصل في المسألة، فاعلم: أنّه لا أصل في المسألة على نحو كلّي يعوّل عليه عند الشكّ في أنّ ما يصدق عليه الضارب - مثلاً - هو الذات مادام تلبّسها بالمبدأ باقياً، أو أنّه الذات ولو بعد انقضاء تلبّسها؟

وأمّا الاُصول العملية في الموارد الجزئية فتختلف بحسب اختلاف الموارد، ففي مثل كراهة البول تحت الأشجار المثمرة يكون الأصل البراءة إذا انقضى عن الشجر المثمر التلبّس بالمبدأ قبل حكم الشارع بالكراهة، ويكون المرجع الاستصحاب إذا انقضى عنه بعد حكمه بالكراهية.

وكيف كان، فقد اختلفوا في أصل المسألة، فمنهم من زعم أنّ المشتقّ حقيقة في

ص: 73

الأعمّ مطلقاً. ومنهم من ذهب إلى أنّه حقيقة فيه إذا كان المشتقّ محكوماً عليه، وفي المتلبّس في الحال إذا كان محكوماً به. واختار بعضهم غير ذلك من الأقوال.((1))

والحقّ ما ظهر من مطاوي ما ذكرناه، وهو كونه حقيقة في من تلبّس بالمبدأ في الحال.

وقد مضى ما يظهر به صحّة القول بكون المشتقّ موضوعاً للأخصّ وضعف القول بالأعمّ.

وصفوة القول بعد ما صارت الجهة المبحوث عنها في المسألة - وهي أنّ حيثية صدق القائم على الذات هل هي القيام بالفعل أو مفهوم يعمّ حال التلبّس والإنقضاء؟- معلومة، أن نقول للقائل بالأعمّ المدّعي للتبادر: كيف يمكنكم إثباته والاستدلال به؟ وقد تبيّن فيما سبق خفاء حيثية الصدق في عالم الاعتبار وعدم وضوحها إلّا بعد التامّل، فما معنى هذا التبادر؟ وأيّ معنى ينسبق إلى الذهن بعد هذا الغموض؟

بيان ودفع إشكال: لا يخفى أنّ المشتقّات المستعملة في لسان أهل المحاورة تارة: تستعمل لأجل مجرّد بيان اتّحاد الذات مع المبدأ استعمالاً حقيقياً، أي في الموضوع له، ففي مثل هذا المورد تجعل الذات موضوعاً والمشتقّ محمولاً، كما في قولنا: زيدٌ ضاربٌ.

وتارة اُخرى: تستعمل لأجل جعلها مرآة لملاحظة الغير، وهذا كما إذا عرف المخاطب الشخص الّذي صدر منه الضرب بعينه ولم يعرفه باسمه، فيقال له: أكرم الضارب، بحيث يجعل الضارب مرآة وآلة لملاحظة الذات الصادر عنها الضرب. وهذا قد استعمل أيضاً في معناه الحقيقي، وبسبب استعماله في ذلك المفهوم يلتفت المخاطب إلى الشخص المعهود.

ص: 74

وثالثة: تستعمل لأجل دخالتها في الحكم وعليّتها له، كما إذا قال: أكرم العالم؛ فإنّ المراد منه بحسب مقدّمات الإطلاق وجوب إكرام كلّ من كان متّصفاً بصفة العلم فعلاً، فلا يتّجه بذلك استدلال القائل بالأعمّ((1)) بقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾،((2)) وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾؛((3))

حيث يترتّب القطع والجلد بعد انقضاء التلبّس وليس حين التلبّس بالسرقة أو الزنا.

وذلك لعدم التنافي بين ما قلناه وبين ترتّب القطع والجلد في الموردين بعد انقضاء التلبّس؛ لأنّ الحكم بالقطع والجلد يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع، حيث إنّهما من وظائف السائسين والحكّام، فلا يمكن أن يكون المراد وجوب إجراء الحدّ على من كان مشغولاً بالزنا والسرقة.

ورابعة: تستعمل في المعنى الحقيقي أيضاً لأجل نفي الحكم عن الذات المتّصف بصفة ولو آناً مّا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَ-مَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّال-ِمين ﴾،((4)) حيث إنّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ وطلب إبراهيم جعل الإمامة في ذريّته بقوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتي﴾ وإضافة العهد إلى ياء النفس، أنّ منصب الإمامة منصب خطير عالٍ إلهيّ، وأنّ الإمام لابدّ أن يكون منصوباً من الله تعالى، ونصبه من وظائف مقام الربوبية وخصائصه، فلا ينال هذه الدرجة الرفيعة من كان متلبّساً بالظلم ولو آناً مّا. ومقتضى الجمع المحلّى باللام عدم نيل جميع أفراد الظالمين لهذا المقام، هذا.

ولا يخفى، أنّه لا يصحّ أن يكون المراد في الآية الشريفة أنّ المتلبّس بالظلم في حال

ص: 75

الظلم لا ينال عهد الله تعالى؛ لأنّ الظلم ليس من الأوصاف الملازمة للإنسان، بل يكون من الأعراض المفارقة، فإذا قلنا: الظالم لا يتصدّى منصب الحكومة أو السلطنة، فمعناه أنّ من اتّصف بهذه الصفة ولو في وقت من الأوقات غير لائقٍ لحيازة هذا المنصب. ولو كان المراد عدم نيل الظالم له في حال الظلم، لزم من ذلك لياقة كلّ الناس لذلك المنصب الرفيع؛ لأنّه لا يوجد واحد من الظالمين قد تلبّس بالظلم في جميع الأزمنة، كما هو واضح.

لا يخفى عليك: أنّ مفهوم المشتقّ بسيطٌ. ومعناه أنّه عند الإطلاق لا يجيء إلى الذهن من الضارب والعالم مثلاً إلّا الضرب والعلم مبهماً ولا بشرط. نعم، في بعض المشتقّات يكون مفهومه مركباً لأجل تركّب مفهوم مبدئه.

ولا يخفى عليك أيضاً: أنّ مفهوم الذات والشيء غير معتبرٍ في مفهوم المشتقّ على کلّ حالٍ. ومن قال باعتبار أحدهما في مفهوم المشتق إنّما أراد من ذلك اعتبار مصداق الشيء أو الذات في مفهومه، هذا. وقد وقع النزاع في بساطة مفهومه وعدمها بين صاحب الكفاية وصاحب الفصول.((1))

واستدلّ في الكفاية على بساطته بما حقّقه المحقّق الشريف من أنّه لو اعتبرنا مفهوم الشيء في مفهوم الناطق مثلاً، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل؛ ولو اعتبرنا ما هو مصداق الشيء، كالإنسان مثلاً، في قولنا: الإنسان ضاحك يلزم انقلاب القضیّة

ص: 76

الممكنة إلى الضرورية؛ لأنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان وثبوته لما جعل في القضیّة موضوعاً - وهو الإنسان - ضروريّ.((1))أقول: لا يخفى عدم لزوم المحال من ذلك أصلاً. غاية الأمر أنّه يلزم من صحّة الشقّ الأوّل عدم كون الناطق - مجرّداً - فصلاً، خلافاً لما ذهب إليه المنطقيّون من جعله فصلاً مجرّداً عن الذات.

وأمّا صحّة الشقّ الثاني فغير ملازمة للانقلاب، بل لا يلزم منها إلّا كون القضیّة الّتي زعمها المنطقيّون ممكنةً ضروريةً من أوّل الأمر، لا أنّها كانت ممكنةً ثم انقلبت إلى الضروریّة.

وقال في الكفاية بعد الجواب عمّا أجاب به الفصول باختياره الشقّ الأوّل لدفع الإشكال: «والتحقيق أنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلاً مشهورياً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم... إلخ».

وفيه: أنّه كان من الممكن أن يجعلوا الفصل «النطق»، فافهم.

وأجاب عمّا ذكر في الفصول (من اختياره الشقّ الثاني ودفع الإشكال بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء مطلقاً بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ ضرورياً): «بأنّ عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضرّ بدعوى الانقلاب... إلخ».

وفيه: أنّ المحمول في القضیّة بناءً على اعتبار مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يكون مجموع قولنا: «إنسان له النطق» فالمقيّد بما أنّه مقيّد ومع قيده يكون محمولاً لا مطلقاً، فتأمّل جيّداً.

ص: 77

ثم لا يذهب عليك: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) ذهب إلى خلاف ما يستفاد من كلامه في أوّل الأمر من بساطة مفهوم المشتقّ، فاختار في آخر هذا المبحث تركّب مفهومه. ومحصّل ما أفاده في المقام بعد هذه المناقشات مع الفصول: أنّ مفهوم المشتقّ إنّما يكون بسيطاً بالنظر البدويّ، ولكنّه بعد التأمّل يظهر كونه مركّباً.

وهذا كلام غريبٌ منه؛ لأنّ غالب المفاهيم بل كلّها تجيء إلى الذهن بنحو البساطة، ولا يظهر بعد التامّل كونه مركّباً إلّا أن يكون مفهوم مبدئه كذلك.

لا فرق بين المبدأ والمشتقّ بحسب المفهوم، فمفهوم المشتقّ يكون عين مفهوم المبدأ وبالعكس، فلا فرق بين الضارب والضرب، والعالم والعلم، والضاحك والضحك. ولو قيل بأنّ الضارب هو الذات الّتي صدر عنها الضرب، أو العالم ذات ثبت لها العلم مثلاً؛ فإنّما هو لأجل تفهيم المطلب على المتعلّمين.

نعم، يظهر من هذه العبارات كون معنى الضرب نوع فعل يصدر من الذات، والعلم نوع شيء يحلّ فيها، وهذا یدلّ على اختلاف أنحاء التلبّسات، ولا ربط له بما نحن فيه.

إن قلت: فعلى هذا، لا مانع من حمل المبدأ على الذات أيضاً كالمشتقّ.

قلت: المانع كون المبدأ آبياً عن حمله على الذات، بخلاف المشتقّ فإنّه لا يأبى عن ذلك؛ لأنّ المشتقّ مفهومه الضرب مثلاً، ولكن بحيث يمكن أن يكون تمام تحصّله ذلك أو جهة اُخرى، فالضرب المبهم مفهوم المشتقّ بخلاف المبدأ، فإنّ مفهومه هو الضرب الّذي كان تمام تحصّله ذلك، ولا يكون فيه إبهام، فيكون المانع من حمل المبدأ على الذات كون المفهوم في المشتقّ لا بشرط وفي المبدأ بشرط لا.