التجديد في الإتقان و التجويد

هوية الکتاب

اسم الكتاب: التجديد في الإتقان و التجويد

كاتب: احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان

موضوع: تجويد / قرائت

تاريخ وفاة المؤلف: معاصر

لسان: العربية

عدد المجلدات: 1

الناشر: دار الكتب العلمية

مكان النشر: بيروت

سنة الطباعة: 1424 / 2003

نشرت: اوّل

ص: 1

اشارة

التجديد في الإتقان و التجويد

كتاب مشتمل على شتى فنون قواعد الأداء

تأليف

أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان عضو نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم

بجمهورية مصر العربية

ویلیه

الكواكب الدرية

في

نزول القرآن على سبعة أحرف

تأليف

محمد بن علی بن خلف الحسيني المالكي الأزهري

المعروف بالحداد

المتوفى سنة ١٣٥٧ه_

منشورات

محمد علي بیضوی

لنشر كتب السنة والجماعة

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

ص: 2

التجديد فى الاتقان و التجويد

ص: 3

[التجديد فى الاتقان و التجويد]

المقدمة

المقدمة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إن الحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102].

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء: 1].

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب اللّه- تعالى-، و خير الهدي هدي محمد صلى اللّه عليه و سلم، و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك:

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [البقرة: 127].

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ [البقرة: 201].

رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ [البقرة: 250].

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ [إبراهيم: 41].

رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ* رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الممتحنة: 4، 5].

ص: 5

يا رب: أدعوك و أنا العبد الذليل، و أنت الرب العزيز، يا رب أسألك من فضلك و رحمتك لي و لكل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى. اللهم ألهمنا رشدنا، و أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك و نحن نعلم و نستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، و نور أبصارنا، و جلاء أحزاننا، و ذهاب همومنا و غمومنا، اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، و علمنا منه ما جهلنا، و ارزقنا حق تلاوته آناء الليل و أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، و اجعله سابقا لنا إلى رضوانك و جنتك، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم زينا بزينة القرآن، و أكرمنا بكرامة القرآن و شرفنا بشرافة القرآن، و ألبسنا بخلعة القرآن، و أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، و عافنا من كل بلاء الدنيا و عذاب الآخرة بحرمة القرآن، و ارحم جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رحمن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، و في القبر مؤنسا، و في القيامة شفيعا، و على الصراط نورا، و إلى الجنة رفيقا، و من النار سترا و حجابا و إلى الخيرات كلها دليلا و إماما بفضلك و جودك و كرمك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك و نبيك محمد صلى اللّه عليه و سلم، و نعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك و نبيك محمد صلى اللّه عليه و سلم، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول و عمل، و نعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول و عمل، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ... آمين.

و صلى اللّه على محمد و آله و صحبه و سلم، و الحمد للّه رب العالمين.

ص: 6

قال اللّه تعالى:

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً [الإسراء: 82].

قال ابن كثير- رحمه اللّه تعالى- في تفسيره العظيم: «يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى اللّه عليه و سلم، إنه شفاء و رحمة للمؤمنين، أي:

يذهب ما في القلوب من أمراض من شك و نفاق، و شرك و زيغ و ميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، و هو أيضا رحمة، يحصل فيها الإيمان و الحكمة و طلب الخير و الرغبة فيه، و ليس هذا إلا لمن آمن به و صدقه و اتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه و رحمة، و أما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماع القرآن إلا بعدا و كفرا، و الآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ [فصلت: 44].

قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به و حفظه و وعاه وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً أي لا ينتفع به و لا يحفظه و لا يعيه، فإن اللّه جعل هذا القرآن شفاء و رحمة للمؤمنين.

و بعد ..

فما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة- و قد أخذت المقدسات و انتهكت الأعراض- أن نعود إلى ديننا، متمسكين بقرآننا، و سنة نبينا؛ ليعود لنا المجد السالف، و العزة المفقودة.

ما أحوجنا إلى شيوخ و شباب، و نساء و أطفال يتلون آيات اللّه في الليل و النهار، يطوفون حوله بقلوبهم، و لا يطوفون حول «أبو اليزيد و الشبلي»، يعطون اليتيم و لا يأخذون منه، يحيون السيرة العطرة لا الخرافات.

ما أحوجنا إلى أن نحمل القرآن في قلوبنا و السلاح في أيدينا لنحرر مقدساتنا و أوطاننا من أعداء الإسلام و القرآن.

ص: 7

ما أحوجنا إلى جيل جديد يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، و يأخذه جملة بشرائعه و أحكامه، و حلاله و حرامه كما أخذه المسلمون الأولون فكانوا سادة الدنيا و أبطال التاريخ.

و من المعلوم أن علم التجويد من أشرف العلوم و أجلها، و ذلك لتعلقه بكتاب رب العالمين، و الذكر الحكيم.

و لا يؤخذ هذا العلم عن الكتب و الدفاتر و الرسائل، فلا بد من تلقي كل علم عن أهله، و بخاصة علم التجويد، فابحث يا أخي عن أهل القرآن و اعرض عليهم قراءتك و استمع لإرشاداتهم و تلقينهم، كي تقرأ القرآن كما أقرأه جبريل للرسول الأعظم صلى اللّه عليه و سلم، و كما أقرأه الرسول لصحابته الكرام، و كما تناقله حملته جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا محفوظا و سيبقى كذلك إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها مصداقا لقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.

و لست أدعي في عملي هذا الكمال، فالكمال من صفات اللّه- تعالى-، و لكن حسبي أني خطوت خطوة، و مهدت السبيل لطالب العلم ليتصل بهذا العلم، و ليتعمق في دراسته، و يتصل بالقراءات و حلقات العلم.

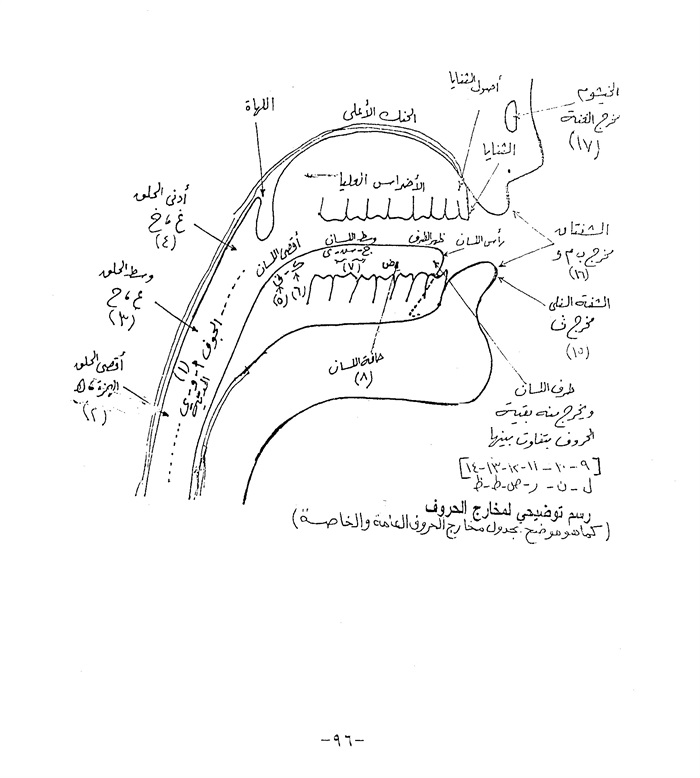

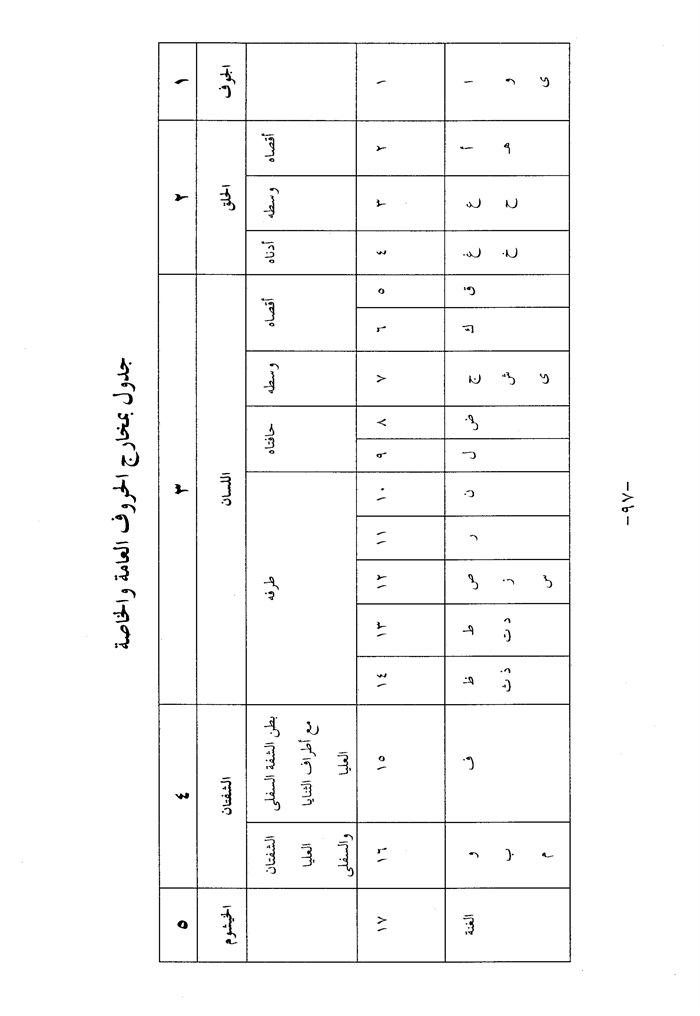

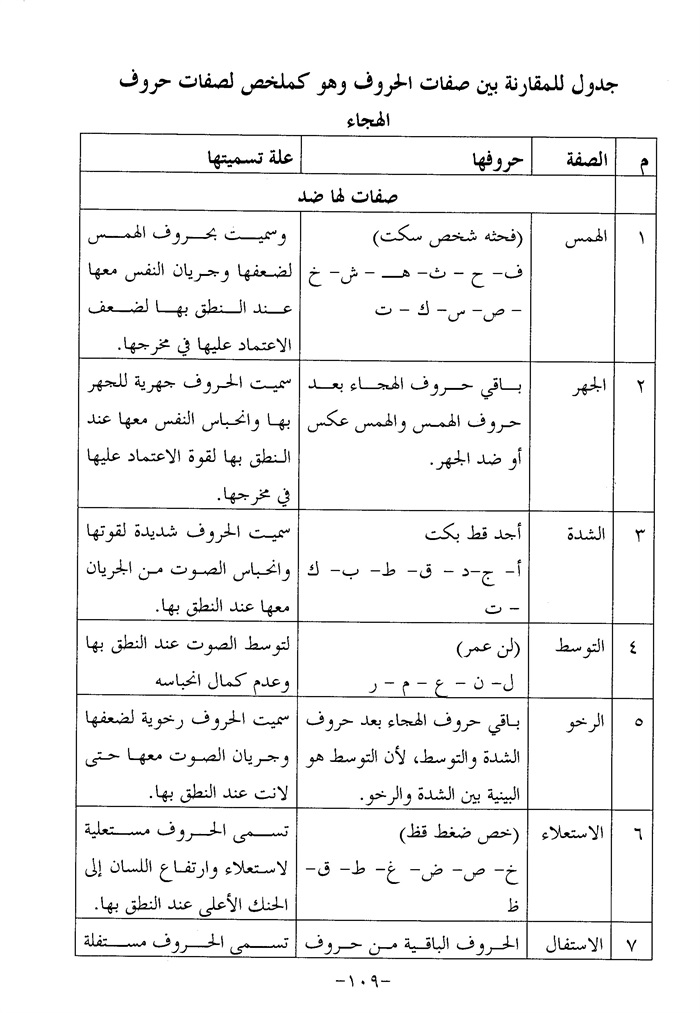

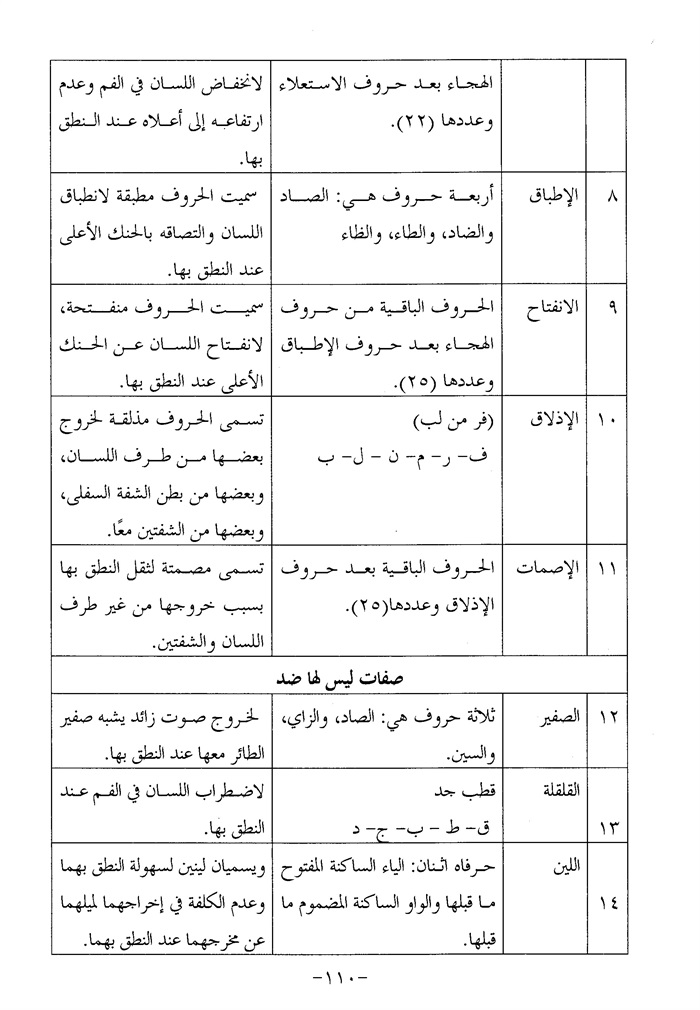

و يحتوي هذا الكتاب على مباحث عدة علاقتها بالتجويد قوية و هي سلسلة مترابطة مرضية و سهلة المأخذ تعالج قضايا مترابطة مثل وجوب علم التجويد، و مناقشة المخارج و الصفات و ترتيبها ترتيبا جديدا، و تقديم بعض الجداول و الرسومات التي تساعد على فهم هذه الأبواب، كما أنه تناول نبذة عن جمع القرآن و موضوعات أخرى، و قد ألحقت بهذا الكتاب بحثا عما ورد في إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية و الأخبار المأثورة في بيان احتمال رسم المصاحف العثمانية للقراءات المشهورة و نص الأئمة الثقات في ضابط المتواتر من القراءات، و ما يناسب ذلك، و ذلك لتعلقه

ص: 8

بمادة الكتاب العلمية و تتميما للفائدة، و هو تأليف الإمام العالم الشيخ محمد الشهير بالحدّاد.

أرجو اللّه- تعالى- أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، و أن ينفع بهذه الرسالة المبسطة عباده الصالحين و أن تكون لي ذخرا يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم.

و صلى اللّه على نبي الرحمة و إمام المؤمنين و الحمد للّه رب العالمين.

أبو إسلام/ أحمد محمود عبد السميع أبو سنادة مصر- المنيا- أبو قرقاص- بني موسى 27 محرم 1423 ه- 10 أبريل 2002 م

ص: 9

وجوب علم التجويد، و أهمية التلقي من أفواه المشايخ

أ- وجوب علم التجويد:

اشارة

- لقد اهتمت الأمة الإسلامية بعلم التجويد (1) اهتماما بالغا، فقام علماء السلف رضي اللّه عنهم بخدمته و رعايته سواء بالتحقيق و التأليف أو القراءة و الإقراء.

و بذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد اللّه- سبحانه و تعالى- بحفظه حيث قال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (2).

و الواقع أن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نجيد تلاوته و ترتيله حتى يكون عونا لنا على تدبره، و تفهم معانيه، و لا يتأتى ذلك إلا بالاهتمام بدراسة علم التجويد و معرفة أحكامه و تطبيقها إما بالاستماع إلى قارئ مجيد، أو القراءة على شيخ حافظ متقن مدقق.

و ينقسم التجويد إلى قسمين:

اشارة

1- تجويد عملي.

2- تجويد علمي.

القسم الأول: التجويد العملي، أي: التطبيقي:

و المقصود به تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم باعتباره مبلغا عن اللّه- عز و جل-، حيث كان يعلم أصحابه القرآن الكريم فيقرأ عليهم و يستمع إليهم.

و حكم تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم و مسلمة، و الدليل على

ص: 10

1- من كتاب غاية المريد ص 35.

2- سورة الحجر (9).

وجوبه،- أي: الدليل على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة- قد جاء به القرآن الكريم و السنة، و إجماع الأمة. أما دليله من القرآن: فقوله- تعالى- في سورة المزمل: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. كما أثنى اللّه- تبارك و تعالى- على طائفة من خلقه شرفهم بحفظ كتابه، و تلاوته حق التلاوة فقال تعالى: الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ (1) و من حق التلاوة حسن الأداء و جودة القراءة، و قال الشوكاني في فتح القدير: أي يقرءونه حتى قراءته و لا يحرفونه و لا يبدلونه.

و مما لا شك فيه أنه يفهم من الآية ذم الذين لا يحسنون تلاوة القرآن الكريم، و لا يراعون أحكام التجويد عند تلاوته.

و أما دليله من السنة: فمنها ما ثبت عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة- رضي اللّه عنها- عن قراءة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و صلاته؟ قالت: ما لكم و صلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه رواية النسائي، و رواه الترمذي بلفظ آخر و قال فيه: حديث حسن صحيح.

و في هذا الحديث دليل على أن تحسين القراءة و تجويدها هي سنة النبي صلى اللّه عليه و سلم.

و منها ما ثبت من حديث موسى بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقرئ رجلا فقال الرجل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ مرسلة، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فقال الرجل:

و كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ و مدّها.

و هكذا أنكر ابن مسعود رضي اللّه عنه على الرجل أن يقرأ كلمة (الفقراء) بالقصر لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم أقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة و هي الموافقة لأحكام التجويد.).

ص: 11

1- سورة البقرة (121).

و الواقع أن الناس كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم و إقامة حدوده فهم متعبدون أيضا بتصحيح ألفاظه، و تجويد حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصل سندهم بالنبي صلى اللّه عليه و سلم.

و هذه الصفة لا يمكن أن تؤخذ من المصحف و لا من الكتب، و إنما تؤخذ بالتلقي عن العلماء المتخصصين في ذلك؛ لأن هناك بعض الأحكام التي لا يمكن إتقانها إلا بالتلقي و المشافهة مثل: الروم و الإشمام و التسهيل ... و غير ذلك من الأحكام الدقيقة.

و معرفة أحكام التجويد لها فضل كبير في مساعدة قارئ القرآن الكريم على عدم الإخلال بمباني الكلمات القرآنية و معانيها. و بلوغ نهاية الإتقان هو رياضة اللسان على الأداء باللفظ الصحيح المتلقّى عن فم المحسن المجيد للقراءة.

أما دليله من الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب تلاوة القرآن الكريم بالتجويد من زمن النبي صلى اللّه عليه و سلم إلى زماننا هذا، و لم يختلف فيه منهم أحد، فلا يجوز لأي قارئ أن يقرأ القرآن بغير تجويد، و إلا كان من الذين شملهم الوعيد الشديد في قوله- تعالى-: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً (1).

و إلى ضرورة العمل بالتجويد يشير الإمام المحقق ابن الجزري بقوله:

و الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم

لأنه به الإله أنزلا و هكذا منه إلينا وصلا

و هو أيضا حلية التلاوة و زينة الأداء و القراءة

فقد جعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه و به قال أكثر العلماء و الفقهاء، ذلك لأن القرآن نزل مجودا و قرأه الرسول صلى اللّه عليه و سلم على جبريل كذلك،).

ص: 12

1- سورة النساء (115).

و أقرأه الصحابة فهو سنّة نبوية.

القسم الثاني: التجويد العلمي (النظري):

القسم الثاني: التجويد العلمي (النظري):

و المقصود به: معرفة قواعده و أحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها.

و حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان:

الفريق الأول: عامة الناس .. و تعلمه بالنسبة لهم مندوب، و ليس بواجب.

الفريق الثاني: خاصة الناس .. و هم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء و تعلمه بالنسبة لهم واجب وجوبا عينيا؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة كتاب اللّه حق التلاوة.

و إن لم يكن هناك جماعة من الناس يقومون بتعليم الناس القرآن و الأحكام أثم الجميع.

ب- أهمية التلقي من أفواه المشايخ (المشافهة):

اشارة

اشترط علماء و كبار فن التجويد في من يريد أن يأخذ علم التجويد أن لا بد له من التلقي من أفواه المشايخ، فالتلقي شرط لازم في هذا الفن، لأن التلقي يعتبر امتدادا لسلسلة النور التي نزل بها سفير الوحي جبريل- عليه السلام- من اللوح المحفوظ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فتلقى الرسول من جبريل بالمشافهة- أي: ينطق أمين الوحي و يسمع الحبيب صلى اللّه عليه و سلم و لا يحرك به لسانه حتى ينصرف- جبريل عليه السلام-، و هكذا أعطى الرسول صلى اللّه عليه و سلم القرآن الكريم للصحابة أيضا مشافهة، ينطق النبي صلى اللّه عليه و سلم و يستمع الصحابة ثم يرددون و يحفظون، و هكذا منهم إلينا وصل القرآن الكريم، كما أنزل من السماء، و لأن هناك كلمات في القرآن يختلف رسمها عن نطقها نحو: حم عسق، و كهيعص، و لأن هناك أحكاما لا تؤخذ من كتاب بل تؤخذ من أفواه المشايخ: كالروم و الإشمام و الفتح و الإمالة و التقليل، و لأن المشافهة فيها الاقتداء بسنة النبي صلى اللّه عليه و سلم و تحقيقا لصحة الإسناد.

ص: 13

فائدة:

لعلم التجويد فوائد جمة منها: حسن الأداء و جودة القراءة الموصلان إلى رضا اللّه تعالى لتحصل السعادة في الدارين: الدنيا، و الآخرة، و منها البعد عن اللحن، و منها حفظ القرآن كما أنزل و هناك فوائد لا يعلمها إلا من هذا كلامه و هو اللّه سبحانه.

مسائل ظن البعض أنها نوع واحد

اشارة

1- ظن كثير من الدارسين و المتلقين للأحكام أن الإدغام ينقسم إلى نوعين فقط هما: إدغام بغنة، و إدغام بغير غنة، و لكن بالبحث و الدراسة و النظر في بطون الكتب اتضح أن هناك أنواعا كثيرة، منها:

(1) نوع من الإدغام يتعلق بأحكام النون الساكنة و التنوين، و ذلك إذا أتى بعد النون الساكنة و التنوين حروف (يرملون) و ينقسم إلى:

- إدغام بغنة نحو: (من يقول)، (يومئذ يصدر)، (من ولى)، (رحيم ودود)، (من ماء)، (صراطا مستقيما)، و يسمى إدغاما ناقصا.

- إدغام بغير غنة نحو: (لئن لم ينته)، (هدى للمتقين)، (من ربهم)، (ثمرة رزقا)، و يسمى إدغاما كاملا.

و منها:

- إدغام اللام الشمسية، و تسمى اللام شمسية إذا كان بعدها أي حرف من الحروف الآتية:

الطاء، و الثاء، و الصاد، و الراء، و التاء، و الضاد، و الذال، و النون، و الدال، و السين، و الظاء، و الزاي، و الشين، و اللام، و عدد هذه الأحرف أربعة عشر حرفا تجمع في أوائل كلم هذا البيت:

طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم

و حكم هذه اللام الإدغام، و هذا ما اتفق عليه علماء هذا الفن، و تسمى لام (أل).

ص: 14

- إدغام المتجانسين الصغير، و ذلك إذا كانت الحروف المتجانسة هي (ب- ت- ث- د- ذ) فقط، و المتجانسان الصغير إذا كان الحرف الأول ساكنا و الثاني متحركا.

- إدغام المثلين الصغير فقط، و يشترط أن يكون الحرف الأول ساكنا و الثاني متحركا، و حكمه وجوب الإدغام إلا إذا كان الأول حرف مد أو ها سكت، و أمثلة ذلك:

اضْرِبْ بِعَصاكَ، رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ، وَ قَدْ دَخَلُوا، أَقُلْ لَكُمْ، وَ هُمْ مِنْ، عَنْ نَفْسٍ، يُدْرِكْكُمُ، يُوَجِّهْهُ.

- إدغام المتقاربين الصغير عند البعض، و الكبير عند السوسي فقط.

- أمثلة لإدغام حروف الهجاء نفسها:

* إدغام الباء في الباء: نحو قوله تعالى: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ (1). و القراءة لأبي عمرو.

* إدغام التاء في التاء: نحو قوله تعالى: الشَّوْكَةِ تَكُونُ (2) أدغم أبو عمرو التاء المثقلة من هاء (الشوكة) في تاء (تكون).

* إدغام الثاء في الثاء: أدغم أبو عمرو الثاء في مثلها في نحو قوله تعالى:

ثالِثُ ثَلاثَةٍ (3).

* إدغام الجيم في الجيم: ذكر سيبويه أن الجيم لا تدغم إلا في الشين فقط (4).

ص: 15

1- سورة البقرة (20)، و هي قراءة السدس أيضا، انظر معاني الفراء 1/ 19، و الكشف عن وجوه القراءات لمكي 1/ 134، و النشر لابن الجزري 1/ 300، و شرح ابن يعيش 10/ 147.

2- سورة الأنفال (7).

3- سورة المائدة (73)، انظر الكتاب 3/ 559، و المقتضب 2/ 181، و النشر 1/ 280.

4- . 4/ 452 سيبويه، كقولك: ابعج شبثا، الإدغام و البيان حسنان لأنهما من مخرج واحد، و هما من حروف وسط اللسان.

* إدغام الحاء في الحاء: ذكر أبو عمرو إدغام الحاء في مثلها في نحو قول اللّه تعالى: عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى (1).

* إدغام الخاء في الخاء: من المعلوم أن الخاء و الغين، و هما من مخرج واحد، و كل واحدة منهما لا تدغم إلا في مثلها أو في الأخرى، و قد ذكر ذلك الإمام السيرافي و قال: و لم أر أحدا ذكر إدغام واحدة منهما في مثلها و في الأخرى في القرآن إلا في قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ (2) فإن أبا عمرو أدغمه فيه.

* إدغام الدال في الدال: أدغم أبو عمرو الدال في عشرة أحرف هي:

التاء، و الثاء، و الجيم، و الذال، و الزاي، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الظاء، و من الممكن أن تدغم الدال في الذال في مثل قوله تعالى: الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ (3).

* إدغام الذال في الذال: أدغم أبو عمرو الذال في مثلها في مثل قول اللّه تعالى: إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً (4).

* إدغام الراء في الراء: تدغم الراء في مثلها، و روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يدغم الراء في مثلها، ساكنا كان ما قبلها، أو متحركا، و الساكن ما قبلها نحو قول اللّه تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ (5).).

ص: 16

1- سورة البقرة (235) الآية (.. و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)

2- سورة آل عمران (85) (و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) انظر إدغام القراء ص 29.

3- سورة البروج (14، 15).

4- سورة الأنبياء، (87).

5- سورة البقرة (185).

* إدغام الزاي في الزاي: قال الإمام السيرافي في إدغام القراء: و أما الزاي فما أعلمها أدغمت في شي ء من حروف القرآن، و قد أدغم فيها من الحروف ما يذكر في القرآن.

* إدغام السين في السين: أدغم أبو عمرو السين في مثلها في نحو قوله تعالى: وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (1)، و هذا جمع بين ساكنين و ليس قبله حرف لين، و أدغمها في جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً (2).

* إدغام الشين في الشين: أدغم أبو عمرو الشين في مثلها في نحو قوله تعالى: إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (3).

* إدغام الصاد في الصاد: لا تدغم الصاد في مثلها و لكنها تدغم في غيرها.

* إدغام الضاد في الضاد: و لم تدغم في شي ء إلا ما ذكر أبو بكر بن مجاهد: أن أبا شعيب السوسي (4)، روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، أنه كان يدغم الضاد في الشين في قوله تعالى: لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ.

* إدغام الطاء في مثلها و الظاء في مثلها: لا يوجد في إدغام الطاء في مثلها، و لا إدغام الظاء في مثلها شي ء و لكنهما يدغمان في غيرهما.

* إدغام العين في العين: لا تدغم العين إلا في مثلها فقط، و ذلك في قول اللّه تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، و لا يوجد شي ء عن الغين إلا في غيرها.

ص: 17

1- سورة نوح (16)، انظر النشر 1/ 280.

2- سورة الحج (25)، انظر النشر 1/ 280.

3- لأن الشين فضل استطالة في التفشي و زيادة صوت السين انظر ابن يعيش (10/ 139).

4- هو صالح بن زياد السوسي، أبو شعيب، مقرئ ضابط للقراءات ثقة (ت 261 ه)، ترجمته في غاية النهاية 1/ 332.

* إدغام الفاء في الفاء: لا تدغم الفاء إلا في مثلها مثل العين، لأن في الفاء تفشيا، و لأنها أمكن موضعا، و تدغم في مثلها في قوله تعالى: وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ.

* إدغام القاف في القاف: تدغم القاف في مثلها في نحو قوله تعالى:

أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ بسورة يونس.

* إدغام الكاف في الكاف: تدغم في مثلها في نحو قول اللّه تعالى:

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً بسورة طه.

* إدغام اللام في اللام: أدغم أبو عمر اللام في اللام في نحو قول اللّه تعالى: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي بسورة الأحزاب.

* إدغام الميم في الميم: أدغم أبو عمرو الميم في الميم في نحو قول اللّه تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ بسورة البقرة.

* إدغام النون في النون: أدغم أبو عمرو النون في النون في نحو قول اللّه تعالى: تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ.

إدغام الواو في الواو: أدغم الواو في الواو أبو عمرو، فقد ذكر أبو بكر بن مجاهد أن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها كقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ.

* إدغام الهاء في الهاء: لا يدغم أبو عمرو الهاء إلا في مثلها، و ذلك في نحو قوله تعالى: فِيهِ هُدىً في سورة البقرة.

* إدغام الياء في الياء: أدغم أبو عمرو الياء في مثلها إذا سكن ما قبلها أو تحرك كقوله تعالى: وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ (1)، و قوله تعالى: فَهِيَ يَوْمَئِذٍ).

ص: 18

1- سورة هود (66)، انظر النشر 1/ 284، و تحبير التيسير، قال النحاس: الذي يرويه النحويون- مثل سيبويه و من قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء، فأما الإدغام فلا يجوز- لأنه يلتقي ساكنان و لا يجوز كسر الزاي، انظر تفسير القرطبي (9/ 61).

واهِيَةٌ، و قوله تعالى: وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ.

2- ظن الكثير أيضا أن للإظهار نوع واحد، و لكن بالبحث و الدراسة وجد أن له أنواعا كثيرة، نذكر منها تسعة أنواع هي:

- الإظهار الحلقي: و هو متعلق بالنون الساكنة و التنوين، و حروفه: (ء- ه- ع- ح- غ- خ) تجمع هذه الحروف في أوائل كلم هذا البيت (1):

همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء

- الإظهار الشفوي: و هو متعلق بالميم الساكنة، و حروفه: كل الحروف الهجائية ما عدا: (الباء- و الميم) و أشده مع: (الواو- و الفاء).

- الإظهار المطلق: يأتي هذا النوع في الكلمات الآتية فقط: (دنيا- بنيان- صنوان- قنوان).

- إظهار لام الاسم: و هذا النوع يأتي في مثل الكلمات الآتية:

(ألسنتكم- ألوانكم).

- إظهار لام الفعل: و هذا النوع فيه إظهار لام الفعل، و هنا يستوي فيه الفعل الماضي و المضارع و الأمر، فكل فعل وردت فيه لام الفعل فحكمها الإظهار و ذلك نحو: (قل- قلنا- يلتقطه).

قال الجمزوري:

و أظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم و قلنا و التقى

- إظهار لام الحرف: و هذا النوع يأتي في (هل) و (بل) في القرآن الكريم.

- إظهار اللام القمرية: و اللام القمرية يأتي بعدها من حروف الهجاء أربعة عشر حرفا تسمى حروف اللام القمرية و تجمع في: «ابغ حجك و خف عقيمه»، و أمثلتها مرتبة كالآتي:-.

ص: 19

1- هذا البيت من ذكر في متن تحفة الأطفال و الغلمان، و هو من تأليف سليمان الجمزوري- رحمه اللّه تعالى-.

(الأنهار- الباسط- الغني- الحليم- الجبار- الكبير- الولي- الهادي)، و كل هذه الكلمات من القرآن الكريم.

- إظهار لام الأمر: و ذلك في نحو قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرْ- ثُمَّ لْيَقْضُوا- وَ لْيُوفُوا).

- إظهار المتباعدين و المتقاربين، و المثلين و المتجانسين من الحروف الهجائية، و كل هذه الأنواع يجب فيه الإظهار عند حفص.

ص: 20

موجز عن تاريخ التجويد و القراءات

تاريخ التأليف في هذا الفن:

موجز عن تاريخ التجويد و القراءات (1)

إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة و اللغة في ابتداء عصر التأليف، و قيل: إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، و قال بعضهم: أبو الأسود الدؤلي، و قيل أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، و ذلك بعد ما كثرت الفتوحات الإسلامية، و انضوى تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم، و اختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي، و فشا اللحن على الألسنة، فخشي ولاة المسلمين أن يفضي ذلك إلى التحريف في كتاب اللّه، فعملوا على تلافي ذلك، و إزالة أسبابه، و أحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة كتاب اللّه- عز و جل- من اللحن، فأحدثوا فيه النقط و الشكل بعد أن كان المصحف العثماني خاليا منهما، ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عند ما يتلو شيئا من كتاب اللّه- عز و جل-.

و لقد كانت بداية النظم في علم التجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المنوفي سنة 325 ه و ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري و هي تعتبر أقدم نص نظم في علم التجويد.

و منها نظم ابن الجزري المسمى بمتن الجزرية، و قصيدة سليمان الجمزوري المسماة بتحفة الأطفال، و قصيدة الشيخ الجليل الإمام العالم المقرئ الأديب صدر الشام علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي- رحمه اللّه تعالى-، و تسمى: عمدة المجيد و عدة المستفيد في معرفة التجويد (و هي مخطوطة) (2) تبدأ بقوله:

ص: 21

1- ورد بكتاب غاية المريد في علم التجويد ص 22.

2- انظر مخطوط كتاب عمدة المجيد بمعهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة للسخاوي المتوفى 643 ه.

يا من يروم تلاوة القرآن و يرود شأو أئمة الإتقان

و هناك كثير من القصائد المنظومة و الأقوال المنثورة في فن التجويد.

و أما القراءات فلعل أول من جمع هذا العلم في كتاب هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام و ذلك في القرن الثالث الهجري فقد ألف كتاب (القراءات) الذي قال عنه الحافظ الذهبي: و لأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله، توفي ابن سلام بمكة المكرمة سنة 224 ه.

و قيل: إن أول من جمع القراءات و دونها: أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المتوفى سنة 246 ه، و قيل غير ذلك.

و قد اشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي، و هو أول من أفرد السبعة في كتاب، و قد توفي سنة 324 ه.

كما اشتهر في القرن الخامس الهجري الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (1) و له تصانيف كثيرة في هذا الفن، و أهمها كتاب التيسير، و قد توفي ببلاد الأندلس، و من أهم مصنفاته (2):

1- جامع البيان في السبع.

2- كتاب التيسير.

3- كتاب الاقتصاد في السبع.

4- كتاب إيجاز البيان في قراءة ورش.

5- التلخيص في قراءة ورش.

6- المقنع في الرسم.ا.

ص: 22

1- هو الإمام الجليل عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو أبو عمرو المقرئ الأموي مولاهم، الأندلس: القرطبي. الحافظ، المالكي الداني شهرته و قيل كنيته أبو عمرو الداني، ابن الصيرفي قديما، مالكي المذهب، ولد سنة 371 ه و توفي 444 ه.

2- انظر مختصر في مذاهب القراء السبعة من تحقيقنا.

7- كتاب المحتوى في القراءات الشواذ.

8- طبقات القراء.

9- الأرجوزة في أصول الديانة.

10- كتاب الوقف و الابتداء.

11- كتاب العدد.

12- كتاب التمهيد في حرف نافع.

13- كتاب اللامات و الراءات لورش.

14- كتاب الفتن الكائنة.

15- كتاب الهمزتين.

16- كتاب الياءات.

17- كتاب الإمالة لابن العلاء.

18- كتاب الموضوع في الفتح و الإمالة.

19- كتاب التجديد و الإتقان.

أما في القرن السادس الهجري فقد اشتهر الإمام القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي (1) و ألف «حرز الأماني و وجه التهاني» المعروف بالشاطبية و التي لخص فيها كتاب التيسير في القراءات السبع، و هي قصيدة مباركة، و عدد أبياتها 1173 بيتا، و قد نظم أيضا قصيدته الرائية المسماة: عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم، و قصيدة أخرى تسمى «ناظمة الزهر» في علم عدد الآي، و قصيدة دالية خمسمائة بيت لخص فيها التمهيد لابن عبد البر.

و لقد حكى عنه أصحابه و من كان يجتمع به عجائب و عظموه تعظيماه.

ص: 23

1- هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أبو القاسم و أبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير، ولد آخر سنة 538 ه بشاطبة من الأندلس، و قرأ ببلده القراءات و أتقنها على أبي عبد اللّه محمد بن أبي العاص النفري، و توفى سنة 590 ه.

بالغا حتى أنشده الإمام الحافظ أبو شامة الدمشقي- رحمه اللّه- من نظمه قال:

رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي

و كلهم يعظمه و يثني كتعظيم الصحابة للنبي (1)

ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام صارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا و تحقيقا، حتى قيض اللّه- عز و جل- له إمام المحققين أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، فألف الكثير من كتب القراءات، و له طيبة النشر في القراءات العشر، و قد ولد ابن الجزري- رحمة اللّه تعالى عليه- ليلة السبت الخامس و العشرين من شهر رمضان سنة 751 ه، و توفي سنة 833 ه.

منشأ اختلاف القراءات:

يقول ابن هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع و غيرها هو:

أن الجهات التي و جهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة و تلقوا عنه القرآن، و كانت المصاحف خالية من النقط و الشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، و تركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن، و من ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الأمصار.

و على هذا (2) يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض، لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و لكنه اختلاف تنوع و تغاير كأن تقول مثلا: هلم أو تعال أو أقبل و كلها بمعنى واحد.

ص: 24

1- حرز الأماني و وجه التهاني المتن ص 100.

2- الكلام هنا للدكتور عطية قابل نصر في الغاية ص 24.

و إنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة من رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله و سلم-، و لأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتف بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن، و إنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القرآن بالتلقين و قد تغايرت قراءاتهم بتغاير رواياتهم، و لم تكن المصاحف العثمانية ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط و الشكل لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية، و قد أقرأ كل صحابي أهل إقليمه بما سمعه تلقيا من رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله و سلم-، و هي قراءة يحتملها رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع الآفاق، فمثلا: لفظ (فتبينوا) من قول اللّه تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (1) من غير نقط يحتمل قراءة:

(فتثبتوا).

و على هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم و تركوا ما عداه، و لهذا ظهر الخلاف بين القراءات.).

ص: 25

1- سورة الحجرات (6).

القراءات المتواترة

اشارة

و هي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، و نسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول اللّه- صلى الله عليه و سلم، و لزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية:

1- القراءة:

و يريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للّفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فيقولون مثلا: قراءة عاصم، قراءة نافع المدني، قراءة الكسائي ... و هكذا.

2- الرواية:

و يريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للّفظ القرآني، و بيان ذلك أن لكل من الأئمة القراء راويين، اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام (1) في إطار قراءته، و قد عرف بها ذلك

ص: 26

1- الأئمة العشرة القراء هم: - نافع المدني: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، و كان إمام الهجرة، و توفي بها سنة 169 ه تسع و ستين و مائة. - ابن كثير: هو عبد اللّه بن كثير المكي، إمام أهل مكة، و ولد بها سنة 45 ه و توفي بمكة سنة 120 ه عشرين و مائة. - أبو عمرو البصري: هو زبان بن العلا بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري، ولد بمكة سنة 68 ه، و قيل 65، و قيل اسمه يحيى و قيل اسمه كنيته، و توفي بالكوفة الغراء سنة 154 ه أربع و خمسين و مائة. - ابن عامر: هو عبد اللّه بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق، في خلافة الوليد بن عبد الملك، و يكنى أبا عمرو، و هو من التابعين قال ابن عامر: ولدت سنة ثمان من الهجرة بضيعة يقال لها رحاب، و قبض رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ولي سنتان، و توفي بدمشق سنة 118 ه ثمان عشرة و مائة. - عاصم الكوفي: هو عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي و يكنى أبا بكر، و هو من التابعين و كان شيخ الإقراء، و من أحسن الناس صوتا بالقرآن، و توفي بالكوفة سنة 127 ه سبع و عشرين و مائة. - حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، و يكنى أبا عمارة، ولد سنة 80 ه ثمانين، و كان تاجرا عابدا، متورعا، و توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 156 ه ست و خمسين و مائة. - الكسائي الكوفي: هو علي بن حمزة النحوي، و يكنى أبا الحسن و قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، و توفي ببلدة يقال لها: رنبويه، سنة 189 ه تسع و ثمانين و مائة من هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم. - أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، توفي بالمدينة سنة 128 ه ثمان و عشرين و مائة. - يعقوب الحضرمي: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، و توفي بالبصرة سنة 250 ه، خمسين و مائتين. - خلف البزار: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي ولد سنة 150 ه، خمسين و مائة، و حفظ القرآن و هو ابن عشر سنين، و توفي ببغداد سنة 229 ه تسع و عشرين و مائتين.

الراوي (1) و نسبت إليه فيقال مثلا: رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عنم.

ص: 28

1- و إذا أردنا أن نتعرف على الرواية العشرين نعلم أن لكل إمام من الأئمة العشرة عنه راويان، يتم بذلك عشرون راويا: - راويا نافع: قالون، و ورش: 1- قالون: هو عيسى بن مينا المدني معلم العربية، و يكنى أبا موسى، و قالون لقب له، يروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم «جيد» ولد سنة 120 ه عشرين و مائة، و توفي بالمدينة سنة 220 ه عشرين و مائتين. 2- ورش: هو عثمان بن سعيد المصري، و يكنى أبا سعيد و ورش لقب له، لقب به لشدة بياضه، و توفي بمصر سنة 197 ه سبع و تسعين و مائة. - راويا ابن كثير: البزي، و قنبل: 3- البزي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي بزة، المؤذن المكي، و يكنى أبا الحسن ولد سنة 170 ه سبعين و مائة، و توفي بمكة سنة 250 ه خمسين و مائتين. 4- قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، و يكنى أبا عمرو، و يلقب بقنبل، و توفي بمكة سنة 291 ه، إحدى و تسعين و مائتين. راويا أبي عمرو: الدوري، و السوسي: 5- الدوري: هو أبو عمرو حفص بن عبد العزيز الدوري النحوي، و الدور موضع ببغداد، و توفي سنة 246 ه ست و أربعين و مائتين. 6- السوسي: هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اللّه السوسي، توفي سنة 261 ه إحدى و ستين و مائتين. - راويا ابن عامر: هشام، و ابن ذكوان: 7- هشام: هو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، و يكنى أبا الوليد، توفي سنة 245 ه خمس و أربعين و مائتين. 8- ابن ذكوان: هو عبد اللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، و يكنى أبا عمرو، ولد سنة 173 ه ثلاث و سبعين و مائة، و توفي بدمشق سنة 242 ه اثنين و أربعين و مائتين. - راويا عاصم: شعبة، و حفص: 9- شعبة: هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي، ولد سنة 95 ه خمس و تسعين، و توفي سنة 193 ه ثلاث و تسعين و مائة بالكوفة. 10- حفص: هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، و يكنى أبا عمر، و كان ثقة، قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر، توفي سنة 180 ه، ثمانين و مائة. - راويا حمزة: خلف، و خلاد: 11- خلف: هو خلف بن هشام البزار، و يكنى أبا محمد، توفي سنة 229 ه تسع و عشرين و مائتين. 12- خلاد: هو خلاد بن خالد، و يقال ابن خليد الصيرفي، توفي سنة 220 ه بالكوفة عشرين و مائتين. - راويا الكسائي: أبو الحارث، و حفص الدوري: 13- أبو الحارث: هو الليث بن خالد البغدادي، توفي سنة 240 ه أربعين و مائتين. 14- حفص الدوري: هو الراوي عن أبي عمرو، و قد سبق ذكره. - راويا أبي جعفر: ابن وردان، و ابن جماز: 15- ابن وردان: هو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني، توفي بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة و السلام سنة 260 ه ستين و مائتين. 16- ابن جماز: هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة و السلام سنة 170 ه سبعين و مائة. - راويا يعقوب: رويس، و روح: 17- رويس: هو أبو عبد اللّه محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، و رويس لقب له توفي بالبصرة سنة 28 ه ثمان و ثلاثين و مائتين. 18- روح: هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، توفي سنة 234 ه أربع و ثلاثين و مائتين. - راويا خلف: إسحاق، و إدريس: 19- إسحاق: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراث المروزي، توفي سنة 286 ه ست و ثمانين و مائتين من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم. 20- إدريس: هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، توفي سنة 292 ه اثنين و تسعين و مائتين من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم.

نافع .. و هكذا.

3- الطريق:

و هو ما نسب للناقل عن الرواية و إن سفل كما يقولون: هذه رواية ورش من طريق الأزرق.

ص: 30

الأحرف السبعة و نزول القرآن الكريم بها

اشارة

لقد تواتر عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف، فقد ثبت عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «أقرأني جبريل علي حرف فراجعته فلم أزل أستزيده و يزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» (1).

و معنى أستزيده: أي: أطلب من جبريل- عليه السلام- أن يطلب من اللّه- عز و جل- الزيادة عن الحرف تخفيضا على الأمة و رحمة و توسعة عليها، حتى انتهى إلى سبعة كما ثبت أن المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن عبد القاري سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلبّبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال:

أقرأنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقلت: كذبت فإن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم:

«أرسله ... اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر»، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «كذلك أنزلت ... إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه» (2).

ص: 31

1- رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن انظر فتح الباري ج 9 ص 23 رقم 4991، كما رواه مسلم في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف و اللّفظ للبخاري- رضي اللّه عنهما-.

2- أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» انظر فتح الباري ج 9 ص 23 ح 4992، كما رواه مسلم بلفظ آخر في باب «بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» و معنى أساوره: أقاتله و أواثبه، و معنى فلببته بردائه: أي جمعت عليه رداءه عند لبته حتى لا يفك مني، و في هذا دليل على ما كانوا يحرصون و يحافظون على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم.

و قد اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا، و الذي يرجحه المحققون من العلماء: مذهب الإمام أبي الفضل الرازي و هو: أن المراد بهذه الأحرف: الأوجه التي يقع بها التغاير و الاختلاف، و هي لا تخرج عن سبعة:

1- الأول:

اختلاف الأسماء في الإفراد و التثنية، و التذكير و التأنيث مثل قول اللّه تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (1) قرئ لفظ: (مسكين) بالإفراد كرواية حفص عن عاصم، و قرئ بالجمع هكذا: (مساكين) و هي قراءة ابن ذكوان و نافع.

2- الثاني:

اختلاف تصريف الأفعال من ماض و مضارع و أمر نحو قوله تعالى:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً بالبقرة فقد قرئ هكذا على أنه فعل ماض، و قرئ:

(يطوع) على أنه فعل مضارع مجزوم.

ص: 32

1- سورة البقرة (184) و تفصيل القراءة فيها كالآتي: قرأ نافع و ابن ذكوان بحذف التنوين و خفض الميم هكذا (فدية طعام مساكين) و قرأ هشام و أبو عمر و الكوفيون و ابن كثير بتنوين (فدية) و رفع الميم في طعام هكذا (فدية طعام مساكين)، و قرأ نافع و ابن عامر (مساكين) بالجمع و ترك التنوين، و قرأ هشام بالتنوين و رفع الميم و جمع مساكين، و قرأ الباقون بالتنوين و رفع الميم. قال الشاطبي: و فدية نون و ارفع الخفض بعد في طعام لذي غصن دنا و تذللا مساكين مجموعا و ليس منونا و يفتح منه النون عم و أنجلا

3- الثالث:

اختلاف وجوه الإعراب، نحو قوله تعالى: وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ بالبقرة، فقد قرئ بضم التاء و رفع اللام على أن لا نافية، و قرئ بفتح التاء و جزم اللام على أن لا ناهية.

4- الرابع:

الاختلاف بالنقص و الزيادة كقول اللّه تعالى: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بآل عمران، فقد قرئ هكذا بإثبات الواو قبل السين، و قرئ بحذفها.

5- الخامس:

5- الخامس:

الاختلاف في التقديم و التأخير كقوله تعالى: وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا بآل عمران فقد قرئ هكذا بتقديم و قاتلوا و تأخير و قتلوا، و قرئ بتقديم و قتلوا و تأخير و قاتلوا.

6- السادس:

الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر كقول اللّه تعالى: هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ بيونس قرئ هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة، و قرئ بتاءين الأولى مفتوحة و الثانية ساكنة (تتلو).

7- السابع:

الاختلاف في اللهجات، كالفتح و الإمالة و الإظهار و الإدغام، و التسهيل و التحقيق، و التفخيم و الترقيق، و كذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو: (خطوات) تقرأ بتحريك الطاء بالضم، و تقرأ بتسكينها، و نحو: (بيوت) تقرأ بضم الباء و تقرأ بكسرها (1).

ص: 33

1- كذا ورد في الوافي للشيخ القاضي ص 7.

الحكمة من إنزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة

تتلخص الحكمة في إنزال القرآن الكريم على الأحرف السبعة في أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة، و لهجاتهم متباينة، و يتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشأ عليها، و تعود لسانه التخاطب بها، فصارت طبيعة من طبائعه، و سجية من سجاياه، بحيث لا يمكنه العدول عنها إلى غيرها، فلو كلفهم اللّه- تعالى- مخالفة لهجاتهم لشق عليهم ذلك، و أصبح من قبيل التكليف بما لا يطاق، فاقتضت رحمة اللّه- تعالى- بهذه الأمة أن يخفف و ييسر عليها حفظ كتابها و تلاوة دستورها كما يسر لها أمر دينها فأذن لنبيه أن يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف فكان صلى الله عليه و سلم يقرئ كل قبيلة بما يوافق لغتها و يلائم لسانها.

و لعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي على صدق رسالته حيث ينطق صلى الله عليه و سلم القرآن الكريم بهذه الأحرف السبعة، و تلك اللهجات المتعددة، و هو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش.

صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة

و أما عن صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة المذكورة في الحديث فليعلم أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار، و أحرق كل ما عداها، و ليس الأمر كما توهمه بعض الناس من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة.

و الصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظيم، و ورد بها الحديث، و هذه القراءات العشرة جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار، بعد أن أجمع الصحابة عليها، و على طرح كل ما يخالفها.

ص: 34

آداب حامل القرآن (1)

آداب حامل القرآن (1) من آداب حامل القرآن أن يكون على أكمل الأحوال و أكرم الشمائل، و أن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، و أن يكون مصونا عن دني ء الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الجبابرة و الجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين و أهل الخير و المساكين، و أن يكون متخشعا ذا سكينة و وقار، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس.

و عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، و بنهاره إذ الناس مفرطون، و بحزنه إذ الناس يفرحون، و ببكائه إذ الناس يضحكون، و بصمته إذ الناس يخوضون، و بخشوعه إذ الناس يختالون.

و عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل و يتفقدونها في النهار.

و عن الفضيل بن عياض قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم.

و عنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، و لا يسهو مع من يسهو، و لا يلغو مع من يلغو؛ تعظيما لحق القرآن.

و من أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «اقرءوا القرآن، و لا تأكلوا به و لا تجفوا عنه، و لا تغلوا فيه».

و عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: «اقرءوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه، و لا يتأجلونه». رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد.

ص: 35

1- ورد هذا المبحث في التبيان للنووي ص 28.

و معناه: يتعجلون أجره إما بمال و إما سمعة و نحوها.

و عن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل. فقال أحدهما: إنا للّه و إنا إليه راجعون سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يقول: «سيجي ء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه»، و هذا الإسناد منقطع، فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة.

و أما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري و أبو حنيفة.

و عن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، و هو قول الحسن البصري و الشعبي و ابن سيرين، و ذهب عطاء و مالك و الشافعي و آخرون إلى جوازها إن شارطه و استأجره إجارة صحيحة، و قد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة و احتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت: أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا. فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها».

و هو حديث مشهور رواه أبو داود و غيره و بآثار كثيرة عن السلف.

و أجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين:

أحدهما: أن في إسناده مقالا.

و الثاني: أنه كان تبرّع بتعليمه فلم يستحق شيئا. ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. و اللّه أعلم.

ينبغي أن يحافظ على تلاوته و يكثر منها، و كان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة، و عن بعضهم في كل شهر ختمة، و عن بعضهم في كل عشر ليال ختمة، و عن بعضهم في كل ثمان ليال، و عن

ص: 36

بعضهم في كل سبع ليال و هم الأكثر، و عن بعضهم في كل ست ليال، و عن بعضهم في كل خمس، و عن بعضهم في كل أربع، و عن كثيرين في كل ثلاث، و عن بعضهم في كل ليلتين، و ختم بعضهم في كل يوم و ليلة ختمة، و منهم من كان يختم في كل يوم و ليلة ختمتين، و منهم من كان يختم ثلاثا، و ختم بعضهم ثماني ختمات أربعا بالليل، و أربعا بالنهار، فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل و اليوم: عثمان بن عفان رضي الله عنه، و تميم الداري، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و الشافعي، و آخرون. و من الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات: سليم ابن عمر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه.

و روى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات.

و روى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات و بالليل أربع ختمات. و هذا أكثر ما بلغنا من اليوم و الليلة.

و روى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان- من عبّاد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر و العصر، و يختمه أيضا فيما المغرب و العشاء في رمضان ختمتين و سيأتي و كانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل.

و روى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب و العشاء.

و عن منصور قال: كان عليّ الأزدي يختم فيما بين المغرب و العشاء كل ليلة من رمضان.

و عن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن.

و أما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين: عثمان

ص: 37

ابن عفان و تميم الداري و سعيد بن جبير رضي الله عنهم، ختمة في كل ركعة في الكعبة.

و أما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن: عثمان بن عفان و عبد اللّه بن مسعود و زيد بن ثابت و أبي بن كعب رضي الله عنهم، و عن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن زيد و علقمة و إبراهيم- رحمهم اللّه-، و الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف و معارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، و كذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين و مصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، و إن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل و الهذرمة، و قد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم و ليلة، و يدل عليه الحديث الصحيح عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» (1).

و أما وقت الابتداء و الختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة و يختمه ليلة الخميس.

و قال الإمام أبو حامد الغزالي- رحمه اللّه تعالى- في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل و أخرى بالنهار، و يجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، و يجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار و آخره.

و روى ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي: قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.م.

ص: 38

1- رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و غيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح و اللّه أعلم.

و عن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، و أية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح.

و عن مجاهد مثله.

و روى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، و إذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي». قال الدارمي: هذا حسن عن سعد.

و عن حبيب بن أبي ثابت التابعي: أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود: و كذا قال أحمد بن حنبل- رحمه اللّه تعالى- و في هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء اللّه تعالى.

و ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال اللّه تعالى:

مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

و ثبت في الصحيح عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «نعم الرجل عبد اللّه لو كان يصلي من الليل». و في الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم قال: «يا عبد اللّه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه».

و روى الطبراني و غيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «شرف المؤمن قيام الليل».

و الأحاديث و الآثار في هذا كثيرة، و قد جاء عن أبي الأحوص الحبشي قال:

إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا- أي: يأتيه ليلا- فيسمع لأهله دويّا كدوي النحل، قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون؟.

و عن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرءوا من الليل و لو حلب شاة.

ص: 39

و عن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قلت: و إنما رجحت صلاة الليل و قراءته لكونها أجمع للقلب، و أبعد عن الشاغلات و الملهيات و التصرف في الحاجات، و أصون عن الرياء و غيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. فإن الإسراء برسول اللّه صلى الله عليه و سلم كان ليلا، و حديث: «ينزل ربكم إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له ...» الحديث. و في الحديث أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «في الليل ساعة يستجيب اللّه فيها الدعاء كل ليلة».

و روى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال: رأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول:

لو لا الذين لهم ورد يقومونا و آخرون لهم سرد يصومونا

لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعونا

و اعلم أن فضيلة القيام بالليل و القراءة فيه تحصل بالقليل و الكثير، و كلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه و إلا أن يضر بنفسه، و مما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، و من قام بمائة آية كتب من القانتين، و من قام بألف آية كتب من المقسطين». رواه أبو داود و غيره.

و حكى الثعلبي عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- قال: «من صلى بالليل ركعتين فقد بات للّه ساجدا و قائما».

ص: 40

فصل في الأمر بتعهد القرآن و التحذير من تعريضه للنسيان

اشارة

ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» رواه البخاري و مسلم.

و عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها و إن أطلقها ذهبت» رواه البخاري و مسلم.

و عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، و عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» رواه أبو داود و الترمذي و تكلم فيه.

و عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي اللّه- عز و جل- يوم القيامة و هو أجذم» رواه أبو داود و الترمذي.

فصل فيمن ينام عن ورده

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شي ء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر و صلاة الظهر كتب له كأنه قرأه بالليل» رواه مسلم.

و عن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت و كان وردي سورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود.

ص: 41

في كتابة القرآن و إكرام المصحف

في كتابة القرآن و إكرام المصحف (1) اعلم- أيدك اللّه تعالى بنصره- أن القرآن العظيم كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم على ما هو في المصاحف اليوم، و لكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله و طوائف يحفظون أبعاضا منه، فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و قتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم و اختلاف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف و جعله في بيت حفصة أم المؤمنين- رضي اللّه عنها- فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه و انتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شي ء من القرآن أو الزيادة فيه فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف و بعث بها إلى البلدان و أمر بإتلاف ما خالفها، و كان فعله هذا باتفاق منه و من على بن أبي طالب و سائر الصحابة و غيرهم رضي الله عنهم. و إنما لم يجعله النبي صلى الله عليه و سلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة و نسخ بعض المتلو، و لم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه و سلم فلما أمن أبو بكر و سائر أصحابه ذلك التوقع و اقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم و اختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان. فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ: فبعث إلى البصرة إحداهن، و إلى الكوفة أخرى، و إلى الشام أخرى، و حبس عنده أخرى، و قال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبعة مصاحف: بعث واحدا إلى مكة، و آخر إلى البحرين، و آخر إلى البصرة، و آخر إلى الكوفة، و حبس بالمدينة المنورة واحدا، و هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، و فيه أحاديث كثيرة في الصحيح. و في المصحف ثلاث لغات ضم الميم و كسرها و فتحها، فالضم و الكسر مشهورتان، و الفتح ذكرها أبو جعفر

ص: 42

1- انظر التبيان ص 110.

النحاس و غيره.

اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف و تحسين كتابتها و تبيينها و إيضاحها و تحقيق الحظ دون مشقة، و تعليقه.

قال العلماء: و يستحب نقط المصحف و شكله فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحيفه، و أما كراهة الشعبي و النخعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، و قد أمن ذلك اليوم فلا منع، و لا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم و بناء المدارس و الرباط و غير ذلك. و اللّه أعلم.

و لا تجوز كتابة القرآن بشي ء نجس، و تكره كتابته على الجدران عندنا، و فيه مذاهب، و أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، و أنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.

أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف و احترامه. قال أصحابنا و غيرهم: و لو ألقاه مسلم في القاذورات و العياذ باللّه تعالى صار الملقي كافرا.

قالوا: و يحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام، و يستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء و الأخيار فالمصحف أولى، و قد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، و روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه، و يقول: «كتاب ربي. كتاب ربي».

و تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين: «أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» و يحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحها: لا يصح. و الثاني: يصح. و يؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه و يمنع المجنون و الصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من

ص: 43

انتهاك حرمته، و هذا المنع واجب على الولي و غيره ممن رآه يتعرض لحمله.

و يحرم على المحدث مس المصحف و حمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، و يحرم مس الخريطة و الغلاف و الصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار، و قيل لا تحرم هذه الثلاثة و هو ضعيف، و لو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم من اللوح.

و إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه، ففي جوازه وجهان لأصحابنا:

أظهرها: جوازه، و به قطع العراقيون من أصحابنا؛ لأنه غير ماس و لا حامل.

و الثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة، و الورقة كالجميع، و أما إذا لف كمه على يده و قلب الورقة فحرام بلا خلاف، و غلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، و الصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم.

إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا، إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، و إن لم يحملها و لم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح:

جوازه. و الثاني: تحريمه. و الثالث: يجوز للمحدث، و يحرم على الجنب.

و إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم و فيه آيات من القرآن الكريم أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الحبر المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف، و فيه وجه أنه حرام.

و قال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، و لا يجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، و هذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما

ص: 44

رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني و غيره بجواز لبسها، و هذا هو الصواب. و اللّه أعلم.

و أما كتب تفسير القرآن، فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها و حملها، و إن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:

أصحها: لا يحرم. و الثاني: يحرم. و الثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم و إن لم يتميز لم يحرم. قلت (1): و يحرم المس إذا استويا. قال صاحب التتمة من أصحابنا: و إذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. و أما كتب حديث رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، و الأولى ألا تمس إلا على طهارة و إن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، و فيه وجه أنه يحرم، و هو الذي في كتب الفقه.

و أما المنسوخ تلاوته كالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة- و غير ذلك- فلا يجوز مسه و لا حمله، قال أصحابنا: و كذلك التوراة و الإنجيل.

إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف و لا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قال به جماهير أصحابنا و غيرهم من العلماء. و قال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، و غلطه أصحابنا في هذا.

قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا أنه مكروه، و المختار أنه ليس بمكروه.

و من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. و أما من لم يجد ماء و لا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، و لا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له

ص: 45

1- القول هنا للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي صاحب التبيان في آداب حملة القرآن ص 115.

الصلاة للضرورة و لو كان معه مصحف و لم يجد من يودعه عنده و عجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: و لا يلزمه التيمم، و فيما قاله نظر، و ينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه و لو كان محدثا للضرورة.

هل يجب على الولي و المعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف و اللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة.

يصح بيع المصحف و شراؤه، و لا كراهة في شرائه، و في كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما و هو نص الشافعي أنه يكره، و من قال لا يكره بيعه و شراؤه الحسن البصري و عكرمة و الحكم بن عيينة، و هو مروي عن ابن عباس، و كرهت طائفة من العلماء بيعه و شراءه، و حكاه ابن المنذر عن علقمة و ابن سيرين و النخعي و شريح و مسروق و عبد اللّه بن زيد، و روي عن عمر و أبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، و ذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء و كراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و سعيد بن جبير و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه. و اللّه أعلم.

ص: 46

حول شكل المصحف و إعجامه

- الشكل:

حول شكل المصحف و إعجامه (1)

هو ما يدل على عوارض الحرف من حركة و سكون سواء أ كان ذلك في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها.

يقال: شكل الكتاب: إذا قيده بالإعراب، و أشكل الكتاب: إذا أزال إشكاله و التباسه.

و قال ابن منظور: و شكل الكتاب يشكله شكلا و أشكله، فهو مشكول إذا قيده بالإعراب، و أعجمت الكتاب إذا نقطته.

و يقال: أشكلت الكتاب بالألف، كأنك أزلت به عنه الإشكال و الالتباس (2).

و يقال: أعجم الحرف إذا نقطه بالسواد كالتاء عليها نقطتان، و حروف المعجم هي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر حروف الاسم.

فالشكل: خاص ببيان ما يعرض للحرف من حركة أو سكون.

- و الإعجام:

خاص ببيان ذات الحرف و تمييزه عن غيره، و قد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول لم يكونوا يعرفون الشكل بمعناه الاصطلاحي، بل كانوا ينطقون بالألفاظ مضبوطة مشكولة بحسب سليقتهم و فطرتهم العربية من غير لحن و لا غلط، لما كان متأصلا في نفوسهم من الفصاحة و البلاغة، و استقامة ألسنتهم على النطق بالألفاظ المؤلفة على حسب الوضع الصحيح من غير حاجة إلى معرفة القواعد.

ص: 47

1- انظر البيان في علوم القرآن ص 296.

2- و راجع لسان العرب: 2311، 2827 و مختار الصحاح للرازي: ص 367- 440.

لذلك لما كتب عثمان المصاحف- في العهد الأول- جردها من الشكل و النقط، اعتمادا على هذه السليقة، و على أن المعول عليه في القرآن هو التلقي و الرواية، فلم يكن بهم حاجة إلى الشكل.

و أيضا حتى تصلح الكلمة لأن تقرأ بوجوه القراءات الثابتة التي يحتمها الرسم مجردا من النقط و الشكل.

و لكنهم اختلفوا في النقط، فمنهم من يرى أن الإعجام كان معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف المتشابهة، غير أنه ترك عند كتابة المصاحف لما ذكرنا.

و منهم من يرى أن الإعجام لم يعرف إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي، ثم اشتهر و وضع في القرآن في عهد عبد الملك بن مروان. و الظاهر الأول لأنه يبعد جدّا ألا يكون للحرف علامات تميز المتشابهات بعضها عن بعض.

و مهما يكن من شي ء فقد اشتدت الحاجة إليه حينما اتسعت رقعة الإسلام، و جاوز حدود بلاد العرب و دخل الناس من غير العرب في الدين، و فسدت الفطرة العربية، و دخل اللحن في الكلام، و بدأ الإلباس و الإشكال في قراءة القرآن. حتى قيل: إن زيادا و الي البصرة سأل أبا الأسود الدؤلي أن يضع للناس علامات يعرفون بها كتاب اللّه تعالى، فاستعفاه من ذلك، ثم حدث أن أبا الأسود سمع قارئا يقرأ قول اللّه تعالى: أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ بالتوبة بجر اللام في لفظ (و رسوله) عطفا على المشركين، بينما هي في الآية مرفوعة في قراءة السبعة (1) على أنها مستأنفة، أي و رسوله بري ء من المشركين كذلك.

أو منصوبة- كما في قراءة يعقوب برواية روح و زيد، و هي قراءة).

ص: 48

1- قرأ يعقوب برواية روح و زيد (إن اللّه بري ء من المشركين و رسوله) بالنصب مثل قراءة الحسن، و قرأ الباقون (و رسوله) بالرفع انظر المبسوط (193) و ابن خالويه في الشواذ (51).

الحسن و ابن أبي إسحاق، و عيسى بن عمرو- عطفا على اسم (إن) و هو الظاهر، أي: أن اللّه و رسوله بريئان من المشركين، لكن اللّه- تعالى- لا يجمع معه غيره في ضمير واحد، فلذلك فصل بين اللفظين اكتفاء بالعطف.

المهم أن أبا الأسود فزع لهذا اللحن المغير للمعنى- على قراءة الجر- و قال: «عز وجه اللّه أن يبرأ من رسوله»، و ذهب إلى البصرة، و قال له: قد جئتك إلى ما سألت (1).

و قيل: أن أبا الأسود لما سمع ذلك رفع الأمر إلى علي رضي اللّه تعالى عنه، فكان ذلك سبب وضع النحو. و اللّه تعالى أعلم (2).

المهم أن أبا الأسود وضع الشكل أولا، لأن الحاجة إلى معرفة حال الحرف أمس من الحاجة إلى الإعجام الذي يميز الحرف من الحرف، فوضع على الحرف المفتوح نقطة من أوله، و المضموم نقطة من آخره، و المكسور نقطة تحت أوله.

و يروي الداني أن المبتدئ بذلك كان نصر بن عاصم الليثي، و أنه الذي خمسها و عشرها.

و يروى أيضا أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر، و أن يحيى أول من نقطها، ثم يقول: «و هؤلاء الثلاثة من جلة تابعي البصريين»، و أكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدؤلي، و جعل الحركات و التنوين لا غير، و أن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمزة و التشديد و الروم و الإشمام.

و أما ابن عطية فيرى أن عبد الملك بن مروان هو الذي أمر به (فتجردة.

ص: 49

1- فصل الخطاب في سلامة القرآن: ص 64.

2- روح المعاني: 10/ 47 و قال الألوسي: و يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرؤها- أي بالجر- فقال: إن كان اللّه تعالى بريئا من رسوله، فأنا منه بري ء فلببه الرجل إلى عمر رضي الله عنه فحكى الأعرابي قراءته، فعندها أمر عمر بتعليم العربية.

لذلك الحجاج- بواسط- و جدّ فيه، و زاد تحزيبه، و أمر- و هو والي العراق- الحسن بن يعمر بذلك ..).

و أما وضع الأعشار فيه: فمر بي (1) في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك. و قيل: أن الحجاج فعل ذلك و ذكر أبو عمرو المسرافي عن قتادة أنه قال: بدءوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، و هذا كالابتكار و هؤلاء الأربعة (أبو الأسود، و نصر، و يحيى، و الحسن) من جلة علماء التابعين، و قد عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، و من هنا يمكننا أن نقول:

أن أحداث الشكل تبعه أحداث النقط مع تقارب في الزمن.

و يمكننا أن نقول في التوفيق بين الأربعة: أن أبا الأسود هو أول من بدأ على الإطلاق في شكل المصاحف بطريقة النقط، فوضع على الحرف المفتوح نقطة من أوله، و المضموم من آخره، و المكسور نقطة تحت أوله، و الساكن نقطتين من فوقه. و لكن بطريقة فردية. و أن نصر بن عاصم الليثي هو الذي زاد على الشكل التخميس (2) و التعشير، و أن الحسن و يحيى هما اللذان نشرا المصحف على حالته الأخيرة بأمر الوالي، فأخذ الصفة الرسمية و ذاع بين الناس.

قال الزرقاني: ثم طفق الناس ينهجون منهج أبي الأسود، ثم امتد الزمان بهم فبدءوا يزيدون و يبتكرون، حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، و لألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. و دامت الحال على هذا حتى جاء عبد الملك بن مروان، فرأى بنافذ بصيرته أن يميز ذوات الحروف من بعضها، و أن يتخذ سبيله إلى).

ص: 50

1- هذا القول منسوب للدكتور السيد إسماعيل علي مدرس بجامعة الأزهر في البيان ص 300.

2- التخميس: كتابة لفظ خمس عند رأس كل خمس آيات، و التعشير: كتابة لفظ عشر عند رأس كل عشر آيات، و منهم من يكتفي بكتابة حرفي (خ)، (ع).

ذلك التمييز بالإعجام و النقط، على نحو ما تقدم تحت العنوان السابق و هنالك اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط، شكلا جديدا هو ما نعرفه اليوم من علامات الفتحة و الكسرة و الضمة و السكون. الذي اضطره إلى هذا الاستبدال، أن لو أبقى العلامات الأولى على ما هي عليه نقطا، ثم جاءت هذه الأخرى- أي إعجام الحروف- نقطا كذلك لتشابهها و اشتبه الأمر فميز بين الطائفتين بهذه الطريقة. و نعما فعل.

ثم جرى تحسينات على هذا النقط و التشكيل كان من أكملها ما جرى على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث جعل الهمز و التشديد و الروم و الإشمام، حتى أصبحت الآن لها صفة الحاجة الملحة التي لا غنى عنها، و لا يكاد يسد مسدها شي ء.

تجزئة القرآن و تحزيبه:

لم تقتصر الإضافات إلى الرسم العثماني للمصاحف على النقط و الشكل، بل تعدتهما إلى إضافات أخرى مثل علامات الأجزاء حيث جزء العلماء القرآن تجزئات شتى، منها: التجزئة إلى ثلاثين جزءا، و أطلقوا على كل واحد منها اسم الجزء، بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره، فإذا قال قائل: قرأت جزءا من القرآن، تبادر للذهن أنه قرأ جزءا من الأجزاء الثلاثين.

ثم جزءوا كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزءين، و قد أطلقوا على كل واحد منها اسم الحزب، فصارت الأحزاب ستين حزبا، ثم جزءوا الحزب إلى أربعة أرباع.

ثم وضعوا علامات المد و الوقف، و أسماء السور، و ترقيم آياتها، و بيان المكي منها قبل بدء السورة كالعنوان لها و غير ذلك مما هو معروف لدى القراء و المعلمين.

ص: 51

حكم نقط المصحف و شكله:

كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف و شكله و نحوهما مبالغة منهم في المحافظة على القرآن من التزيد و كتابته في المصاحف على هيئة ما كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم فقد أخرج أبو عبيدة و غيره عن ابن مسعود قال: «جردوا القرآن و لا تخلطوه بشي ء» و أخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف و عنه أيضا أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا و كذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه.

و عن ابن سيرين أنه كره النقط و الفواتح و الخواتم.

و أجاز ذلك الإمام مالك للمتعلمين فحسب حيث قال: لا بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء، أما الأمهات فلا.

و قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: (جردوا القرآن) يحتمل وجهين:

أحدهما: جردوه في التلاوة، و لا تخلطوا به غيره.

الثاني: جردوه في الخط من النقط و التعشير.

قال البيهقي: الأبين أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من كتب اللّه إنما يؤخذ عن اليهود و النصارى و ليسوا بمأمونين عليها.

و أخرج ابن أبي داود عن خالد الحذاء قال: رأيت ابن سيرين يقرأ في مصحف منقوط.

و سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصاحف فقال: لا بأس به.

و كذا سئل الحسن عن المصحف ينقط بالعربية فقال: أو ما بلغك كتاب عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- أن تفقهوا في الدين و أحسنوا عبارة الرؤيا و تعلموا العربية.

و من خلال هذه الآثار و غيرها يتبين لنا أن سلفنا الصالح اختلفوا في

ص: 52

حكم نقط المصحف و شكله، فمنهم من كرهه كابن مسعود و غيره، و منهم من أجاز التنقيط و كره التخميس و التعشير، و أسماء السور و عدد الآيات و غير ذلك، كالنخعي و الحليمي و غيرهما، و منهم من أجاز ذلك للمتعلمين و منعه في الأمهات كالإمام مالك.

و لكن الحال قد تغيرت عما كان عليه الناس في العهد الأول، فاضطر المسلمون إلى نقط المصحف و شكله، للمحافظة على القرآن من اللحن و التغيير و التصحيف، و بعد أن كان العلماء يكرهون ذلك صار واجبا أو مستحبا لما هو مقرر في علم أصول الفقه من أن الحكم يدور مع علته وجودا و عدما.

قال الإمام النووي ما نصه: (قال العلماء: و يستحب نقط المصحف و شكله، فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحيفه، و أما كراهة الشعبي و النخعي النقط، فإنما كرها ذلك في الزمان خوفا من التغيير فيه، و قد أمن ذلك اليوم، فلا منع، و لا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلا يمنع منه كنظائره، كتصنيف العلم، و بناء المدارس و الرباط و غير ذلك و اللّه أعلم (1)).

و قال الداني: «و الناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخيص في ذلك في الأمهات و غيرها، و لا يرون بأسا برسم فواتح السور و عدد آياتها، و رسم الخموس و العشور في مواضعها، و الخطأ مرتفع عن إجماعهم».

- احترام المصحف و تقديسه:

ليس- فيما نرى و نسمع- كتاب أحيط بهالة من الإجلال و التقديس، كالقرآن الكريم. حتى لقد وصفه الحق جل شأنه بأنه كتاب مكنون، و حكم بأنه لا يمسه إلا المطهرون، و أقسم على ذلك، حيث قال تعالى: فَلا أُقْسِمُ

ص: 53

1- التبيان في آداب حملة القرآن ص 98.

بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ.

و لذلك كان من إجلال القرآن الكريم و تعظيمه عدم إباحة كتابته على الجدران سواء كانت جدران مساجد أم جدران منازل أم غير ذلك.

أما جدران المساجد فقد اتفق الأئمة على كراهة كتابة شي ء من القرآن عليها. حيث قال المالكية: (إن كانت الكتابة في القبلة كرهت، لأنها تشغل المصلى سواء كان المكتوب قرآنا أو غيره، و لا تكره فيما عدا ذلك).

و قال الشافعية: (يكره كتابة شي ء من القرآن على جدران المسجد و سقوفه، و يحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن، بأن يجعله خلف ظهره).

و قال الحنابلة: (تكره الكتابة على جدران المساجد و سقوفها، و إن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله).

و قال الحنفية: (لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفا من أن تسقط و تهان بوطء الأقدام (1)).

فهذه أقوال الأئمة، نجد فيها المالكية يعللون الكراهة بانشغال المصلى، و الحنفية يعللونها بالخوف من سقوط المكتوب، ثم الإجماع منهم جميعا بصفة عامة على الكراهة.

و أما جدران المنازل و ما شابهها، فإن علة الكراهة قائمة بسبب عدم التحرز من تطاير النجاسات، أو عبث الصبيان.

فقد قال القرطبي: و من حرمته- أي القرآن- ألا يكتب على حائط كما يفعل بهذه المساجد المحدثة .. ثم روى عن محمد بن الزبير قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث قال: مر رسول اللّه صلى الله عليه و سلم بكتاب في أرض. فقال لشاب من هذيل: «ما هذا؟» قال: من كتاب اللّه، كتبه يهودي، فقال: «لعن اللّه5.

ص: 54

1- الفقه على المذاهب الأربعة ص 245.

من فعل هذا .. لا تضعوا كتاب اللّه إلا موضعه».

و قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه.

فهذه الرواية- الأخيرة- تبين أنه لو كانت كتابة القرآن على الجدران مباحة لما منع عمر بن عبد العزيز ابنه من الكتابة.

و من تعظيم القرآن الكريم و إجلاله أن لا يصغر (المصحف) كتابة لدرجة عدم إمكان قراءته إلّا بمشقة شديدة، و لا يصغر كلاما، بأن يقال:

مصيحف.

فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل، فقال: من كتبه؟ قال أنا: فضربه بالدرة، و قال: (عظموا القرآن).

ص: 55

كيفية حفظ و تثبيت القرآن

اشارة

كيفية حفظ و تثبيت القرآن (1)

1- أكثر دائما من الدعاء بحفظ القرآن، فإن القرآن كما قال محمد بن واسع: «.. بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلّوا في نزهة».

و اعلم أن كثرة الدعاء دليل على عدم الاستعجال في الإجابة، جاء في الصحيحين: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول:

دعوت فلم يستجب لي».

و كما قيل: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له و يمكنك- و اللّه أعلم- أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم حفّظني كتابك، و اجعلني من العالمين العالمين به.

2- لا يشغلنك الحفظ عن التلاوة، فإن التلاوة وقود الحفظ.

3- لما ذا يحفظ كثير من المسلمين سورة الكهف؟ لأنهم يقرءونها في كل أسبوع مرة، فإن استطعت أن تعامل سور القرآن كلها معاملتك سورة الكهف فافعل.

4- يمكنك قبل الحفظ أن تصلي ركعتين للّه تعالى: «صلاة الحاجة» تسأل اللّه فيهما العون و الصواب و الإخلاص، و يا حبذا لو صليت أيضا صلاة التوبة.

5- قراءة تفسير الآيات التي تريد حفظها.

6- اجعل وردك اليومي في القرآن مرتبطا بالشهر العربي، أو الأسبوع فبالنسبة للشهر العربي يمكنك قراءة جزء أو جزءين أو ثلاثة أجزاء في اليوم، و أما بالنسبة للأسبوع فيمكنك ختم القرآن في كل أسبوع مرة، و من المعلوم جواز ختم القرآن في ثلاثة أيام.

7- لا تبدأ عملك اليومي في مدارسة العلم إلا بعد الانتهاء من ورد

ص: 56

1- انظر عون الرحمن في حفظ القرآن ص 16.

القرآن.

8- اشترط مع نفسك أنه عند الإخلال بهذا الورد تقوم بمعاقبتها بشي ء مباح كالصيام و الصدقة و نحوهما مع القيام به أيضا.

9- يمكنك أن تلتزم بالقراءة في مصحف واحد، أي طبعة واحدة لا تقرأ في غيرها من طبعات، و ذلك حتى تتذكر موضع الآيات.

10- احرص على أن تقرأ بما تحفظه في الصلاة، خاصة السنن، و يا حبذا صلاة الجماعة، خاصة صلاة الصبح، و يا حبذا أيضا صلاة التراويح، مع مراعاة هدي النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة و مقدار قراءته صلى الله عليه و سلم فيها.

11- داوم على أذكار الصباح و المساء، و النوم، و أيضا المداومة على الأحراز التي تحفظك بإذن اللّه تعالى من الشيطان (1)، فإن الذكر عدو الشيطان، قال اللّه تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (2).

قال العلماء في بيان ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم و يوسوس له:

و ينحصر ذلك في ست مراتب:

المرتبة الأولى: مرتبة الكفر و الشرك، و معاداة اللّه تعالى و رسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه و استراح من تعبه معه.

المرتبة الثانية: مرتبة البدعة، و هي أحب إليه من الفسوق و المعاصي لأن ضررها في الدين، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة.

المرتبة الثالثة: و هي الكبائر على اختلاف أنواعها. فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة.0.

ص: 57

1- يمكن النظر في هذا إلى كتاب ففروا إلى اللّه للأستاذ أبي ذر القلموني.

2- سورة المائدة، الآية: 90.

المرتبة الرابعة: و هي الصغائر، التي إذا اجتمعت ربما أهلكت صاحبها، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة.

المرتبة الخامسة: و هي اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها و لا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله بها، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة السادسة.

المرتبة السادسة: و هو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه (1).

و من الأحراز من الشيطان، و التي هي من الأهمية بمكان ما أخرجه أبو داود من حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ باللّه العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». و قد صحح الألباني- رحمه اللّه تعالى- هذا الحديث في صحيح الجامع.

12- في بداية الحفظ لا بدّ من المراجعة على يد مجيد لتلاوة القرآن.

13- لا تبدأ في حفظ القرآن إلا بعد إجادة تلاوته.

14- لا تتخلص عن مجالس العلماء، خاصة مجالس القرآن إلا لعذر، و مقياس هذا العذر ما ترى لو و عدت في هذا المجلس بألف دينار هل كنت ستتخلف عنه؟ البعض لو دعى إلى نسيكة (عقيقة) أو وليمة لبى مسرعا، و إذا مر بمجلس علم ولى مدبرا! يا قوم: كما يقول الحسن البصري: الدنيا ظلام إلا مجالس العلماء.

15- يمكنك أن تأتي بكراسة من الورق الأبيض، في نفس طبعة المصحف الذي تحفظ منه، ثم ترقم صفحاتها بنفس ترقيم المصحف، مع قيامك برسم المستطيل الداخلي في كل ورقة، بنفس مقاس تلك الطبعة، ثم بعد ذلك-.

ص: 58

1- هذه المراتب و هذا المبحث من كتاب عون الرحمن نقلا عن آكام المرجان و مدارج السالكين لابن القيم- رحمه اللّه-.

تقوم بكتابة الكلمات التي أنسيتها، أو التبس عليك حفظها، بخط واضح كاللون الأحمر مثلا، مع تركك باقي الصفحة دون كتابة، فإذا أردت مراجعة سورة ما نظرت إلى تلك الكراسة، بحيث توضع الكلمات المراد كتابتها في الكراسة في نفس مكانها من المصحف.

16- عليك بالصاحب الذي يساعد على ذكر اللّه، فإن بعض الأصحاب إذا دعوته لتلاوة القرآن أخبرك بأنه يريد الانصراف لأمر ما، و لو أنك قد استرسلت معه في حديث غيره ما أخبرك بالانصراف، فاظفر بالصديق الذي يعينك على تلاوة القرآن فإنه كنز نفيس.

17- إذا صليت وراء إمام و كنت تحفظ الآيات التي يتلوها في الصلاة فقف مستمعا لا مصححا، فإذا أحسست أن الآيات قد تلتبس عليه، فادع اللّه له بقلبك دون تحريك الشفتين، ثم بعد ذلك كما قيل: «إن استطعمك الإمام فأطعمه». و لتكن نيتك عند التصحيح إجلال كلام اللّه تعالى و حفظه، و إلا كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد- رحمه اللّه- مرفوعا: «من تكلم رياء فهو في سخط اللّه حتى يسكت».

18- اعلم- أيدك اللّه بنصره- أن بداية العلم هو حفظ القرآن، و كل آية تحفظها باب مفتوح إلى اللّه تعالى، و كل آية لا تحفظها أو أنسيتها باب مغلق، حال بينك و بين ربك، و اعلم أن المسلم لو عرض عليه مل ء الأرض ذهبا لا يساوي نسيانه لأقصر سورة في القرآن، بل لا يساوي نسيانه حرفا من كتاب اللّه تعالى، فينبغي إذا أن يكون حرصك على ما لا تحفظه من القرآن أكثر من حرصك على أقصر سورة في القرآن.

تنبيه: كما قال العلماء: يقال أقصر سورة و لا يقال أصغر سورة، حيث لا صغير في القرآن الكريم.

19- المحافظة على الوضوء مع إحسانه، و معنى الإحسان هنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه و سلم في الوضوء، خاصة عدم الاعتداء فيه، جاء في هامش كتاب

ص: 59

زاد المعاد لابن القيم- رحمه اللّه- ج 1 ص 209 بتحقيق الأرناءوط أثابه اللّه تعالى تعليقا على قول ابن القيم- رحمه اللّه-: «و كان صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية و صلاها بسورة (ق) و صلاها بسورة الروم ..».

قال الأرناءوط أثابه اللّه: روى الإمام أحمد 3/ 472، و النسائي 2/ 156 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها (الروم) فأوهم، فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا، فليحسن الوضوء» و سنده حسن و قال الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه- بعد أن ذكره في تفسيره في آخر سورة الروم: و هذا إسناد حسن، و متن حسن، و فيه سر عجيب و نبأ غريب، و هو أنه صلى الله عليه و سلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام.

20- المحافظة على الاستغفار و الإكثار منه، فإن نسيان القرآن من الذنوب، جاء في رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة، أثابه اللّه تعالى: [ص 154- 156]: «قال عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحتسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. و جاء في (طبقات الحنفية) لعلي القارئ [2: 487]: «و كان الإمام أبو حنيفة- رحمه اللّه تعالى و رضي عنه-: إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثته! و كان يستغفر، و ربما قام و صلى، فتنكشف له المسألة.

و يقول: رجوت أني تيب عليّ. فبلغ ذلك الفضيل بن عياض، فبكى بكاء شديدا ثم قال: «ذلك لقلة ذنبه، فأما غيره فلا ينتبه لهذا» و جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر، في ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي [11: 129] و هو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، و قد كان الناس يحفظون تكلفا، و يحفظ هو طبعا، قال علي ابن خثرم: رأيت وكيعا و ما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظه، فسألته عن دواء الحفظ؟ فقال: «ترك المعاصي، ما جربت مثله

ص: 60

للحفظ».

و قد استوفى الشيخ ابن القيم- رحمه اللّه- في كتابه (الفوائد) و كتابه (الجواب الكافي) بيان أضرار الذنوب و المعاصي استيفاء جامعا، و قابل بين آثار فعل الذنوب و آثار تركها مقابلة صادقة دقيقة، تدفع بكل ذي لب و عقل إلى ترك الذنوب و البعد عن أسبابها، و إلى التحلي بالطاعات و ما يبعث عليها.

قال رحمه اللّه في كتابه الفوائد: «الذنوب جراحات، و رب جرح وقع في مقتل!! و ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب و البعد عن اللّه، و أبعد القلوب من اللّه القلب القاسي! و إذا قسا القلب قحطت العين، و قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل، و النوم، و الكلام، و المحافظة» انتهى من رسالة المسترشدين.

و مما ذكره ابن القيم- رحمه اللّه- في كتابه القيم (الجواب الكافي):

و للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة، المضرة بالقلب و البدن في الدنيا و الآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه، فمنها: حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه اللّه في القلب، و المعصية تطفئ ذلك النور، و لما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك و قرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، و توقد ذكائه، و كمال فهمه، فقال:

إني أرى اللّه قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.

و قال الشافعي:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

و قال: اعلم بأن العلم فضل و فضل اللّه لا يؤتاه عاصي

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء، فقال له: لا تعصه بالنهار و هو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل من أعظم الشرف، و العاصي لا يستحق هذا الشرف.

و قد ذكر ابن كثير- رحمه اللّه- في تفسيره لقول اللّه سبحانه و تعالى في سورة الشورى: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ

ص: 61

كَثِيرٍ.

عن الضحاك قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ الآية ثم قال الضحاك: و أي مصيبة أكبر من نسيان القرآن.

و مما جاء في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-، نقلا عن مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، «قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه، و سيلان ذهنه، و قوة حافظته، و سرعة إدراكه، و اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق، و قال:

سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية، و أنه سريع الحفظ، و قد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط: هذه طريق كتابه فجلس الشيخ الحلبي قليلا، فمر صبيان، فقال الخياط: هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية، فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول اللوح منه، فنظر فيه ثم قال له: امسح يا ولدي هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه، ففعل، فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا، و قال له: اقرأ هذا، فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه، و قال: أسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع، فقال له: يا ولدي، امسح هذا. ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذا، فنظر فيه كما فعل أول مرة، ثم أسمعه إياه كالأول، فقام الشيخ و هو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله».

و مما جاء في مقدمة فتاويه- رحمه اللّه- و التي بلغت سبعة و ثلاثين جزءا:

«و من الغريب أن هذه المسائل كان يكتبها «شيخ الإسلام»- قدس اللّه روحه- أو يمليها من غير مراجعة كتاب من الكتب، و هي من الآيات البينات و البراهين الواضحات على أن هذا الرجل من أكبر آيات اللّه في خلقه، أيد بها

ص: 62

الذي قال فيه: (يهدي للتي هي أقوم) و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، و ما كان عليه السلف الصالح من فهمها، و الاعتصام بها».

و لقد قال عنه الحافظ المزي: ما رأيت مثله، و ما رأى هو مثل نفسه، و لا رأيت أحدا أعلم بكتاب اللّه و سنة رسوله و لا أتبع لها منه.

و قال رئيس القضاة ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟! و قال فيه شيخ النحاة أبو حيان لما اجتمع به: «ما رأت عيناي مثله».

و قال الحافظ الزملكاني: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولي في حسن التصنيف، و جودة العبارة و الترتيب، و التقسيم، و التبيين، و قد ألان اللّه له العلوم، كما ألان لداود الحديد، كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي و السامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن.

تنبيه: من أقيم الكتب التي تتكلم عن علوم القرآن: الأجزاء من الثاني عشر إلى السابع عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-.

21- احذر الغرور، و تعلم القرآن، و تعلم للقرآن السكينة و الوقار، قال اللّه تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (1).

قال الألوسي- رحمه اللّه-: و كان الظاهر أن يقال: (ليعلموا) بدل (لينذروا) و (يفقهون) بدل (يحذرون) لكنه اختير ما في النظم الجليل، للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم: الإرشاد و الإنذار، و غرض المتعلم:

اكتساب الخشية لا الاستكبار.

و جاء في هامش «رسالة المسترشدين» قال المحقق أثابه اللّه: «و قد لزم الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه شيخه هشيم بن بشير الواسطي خمس سنين، قال: و ما2.