الصورة

ص: 18

المؤلف: ميرزا حبيب اللّه الرشتي

المحقق: السيد احمد الحسيني

الناشر: دار القرآن الكريم

المطبعة: مطبعة الخيام

الطبعة: 0

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1401 ه.ق

الصفحات: 374

المكتبة الإسلامية

كتاب القضاء

تأليف: الفقيه المحقق والأصولي المدقق

الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي

(1234 - 1312)

(الجزء الأول)

تحقيق: السيد أحمد الحسيني

محرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد

ص: 1

من منشورات دار القرآن الكريم

(قم - ایران)

مطبعة الخيام - قم

(1401 ه)

ص: 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمد سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين.

ص: 3

ص: 4

الأسس القضائية في التشريع الإسلامي تتباين كثيرا عن الأسس الموضوعة للقضاء في القوانين الوضعية المستقاة من القوانين الغربية الحديثة المعمولة في أكثر البلدان الإسلامية ، فإن الإسلام قد اشترط في القاضي والمقضي فيه والمقضي له وفي المواد القضائية شروطا كثيرة تعنى بالتهذيب النفسي والتربية الروحية أكثر من العناية بالجانب المادي ، ولو أنه لم يهمل ابدا الجانب المادي أيضا بل يهتم به الى حد معقول من الاهتمام اللازم.

الإسلام يحاول في تشريعاته الفقهية وتعاليمه الأخرى ان يوجد وازعا دينيا اخلاقيا في ضمير الإنسان ودخيلة نفسه ، يدفعه في اعماله وأقواله وحتى في نياته الى الخير والسلام وحفظ المصالح العامة والخاصة ، ولا يكتفى بوضع مراقبين على أعماله وتصرفاته وسن قوانين جافة لتحد من جموح هواه وشهواته ونزواته المتغلبة في كثير من الأحيان على عقله وفكره السليم.

ص: 5

انه يربيه تربية صالحة يحس دائما في قرار نفسه انه محاسب على ما يصدر منه من قبل علام الغيوب والمطلع على الخفيات والسرائر ، وهو بهذا يرتدع بنفسه عما يخالف الشرع الحنيف والقوانين الدينية الإلهية ، وتسير الأمور في المجتمع المتدين سيرا مستقيما لا تقعيد فيه ولا انحراف ولا تعد على الحقوق ولا إجحاف.

لقد دلت التجارب على ان سن القوانين وحدها ووضع مراقبين على اعمال الناس لا يكفيان في الحد من الفجائع التي تعتري البشرية ، فان بلادا راقية في نشرياتها تعانى الويلات الأخلاقية والاجتماعية لأنها اتكأت على القانون الموضوع من قبل أناس ليس لهم طريق إلى الضمائر ولم يفتحوا لتربية الوجدان البشرى أى حساب.

ان الإنسان لو لم يحس من نفسه رادعا يحاسبه على اعماله وكل صغيرة وكبيرة تصدر منه ، لم يمنعه شي ء قط من الاقدام على ما تمليه عليه مئاربه ومصالحه الخاصة ، فهو يسعى دائما في أن يسدل الستار على اعماله المخالفة ، فربما ينكشف ويفتح ويؤاخذه القانون ولكن كثيرا ما لا تعرف خفايا اعماله وتبقى تبعاتها وبالأعلى المجتمع.

وحتى واضع القانون نفسه لو لم يحكم عليه الدين الذي يدفع وجدانه إلى الاستقامة ويحيى فيه ضميره الإنساني ، لحاد هذا المقنن عن الطريق المستقيم وأقدم على وضع قوانين تجحف بحقوق المستضعفين ، ولذا نرى الدول الاستعمارية ترتكب المآسى اللاانسانية ثمَّ تحاول في قوانينها تبرير هاتيك الاعمال وخنق الأصوات وقتل الحريات وتسمى ما تفعله باسم العدالة القانونية والدفاع عن الحقوق.

من هنا حاول الإسلام - كما قلنا - ان يوجد في الإنسان نفسه وازعا يمنعه عن ارتكاب المآثم والجرائم قبل ان يحاول وضع مراقبين على

ص: 6

اعماله ، ذلك لأنه أراد استئصال الفساد من الجذور وتربية الإنسان على حب الخير والصلاح والاستقامة في أفعاله وأقواله وخطرات قلبه.

فالقضاء الإسلامي له أسسه الخاصة التي تعنى بتربية الضمير والوجدان قبل العناية بالرقيب الظاهري ، وتوقظ فيه الشعور بالمسؤولية أمام اللّه تعالى والدين ، وتوجهه توجيها صحيحا الى واجباته تجاه الآخرين من القريب والغريب. ويكفى للتدليل على ما قلناه ما اشترطه الفقهاء في القاضي أن يكون عادلا ، فإن العدالة معناها هنا حفظ النفس عن الجور في القضاء وعدم التعدي في الأموال والأنفس وغض الطرف عن الاعراض والنواميس ... وهذا الشرط له مدلوله الروحي الخاص في الضبط عن كثير من الانحرافات التي تصيب القضاء لولاه.

* * *

وفي هذا الوقت الذي يمر بلادنا فيه بتجربة لتطبيق الإسلام ، يحس أكثر من ذي قبل بضرورة تجديد المعالم الإسلامية وإحيائها في مختلف المستويات وبشتى الاشكال العلمية ، من التدريس والتنقيب والكتابة والتأليف ونشر المؤلفات القيمة من آثار أعلامنا الماضين.

لا تتركز دعائم دولة إسلامية إلا بعد بث معارفه الصحيحة الخالصة عن الشوائب في المجتمع وبين الشعب ، فان بث المعارف الإسلامية هو الطريق الانجع لتربية مؤمنين مركزى الايمان يقفون اطوادا راسخة امام الزيغ والكفر لا تزلزلهم العواصف الهابة من وراء حدود بلاد المسلمين.

ولقد أحسن فقيه العصر المرجع الديني الورع سماحة آية اللّه العظمى السيد محمد رضا الكلپايكاني دام ظله الوارف ، إذ بدأ بتدريس القضاء على المستوي الفقهي الرفيع في الحوزة العلمية بقم لتنشئة فقهاء

ص: 7

مجتهدين في القضاء الشرعي وتدريبهم على مسائله وفروعه.

وإلى جانب تدريسه - أدام اللّه ظله - أبدى رغبته الأكيدة في إحياء بعض المؤلفات الهامة في الموضوع لإعلام الفقهاء السابقين - قدس اللّه أسرارهم - كي تتوسع آفاق طلاب العلوم الدينية ويقفوا على أكثر ما يمكن الوقوف عليه من الآراء والنظرات الفقهية.

وكان من المؤلفات المختارة بهذا الصدد « كتاب القضاء » الذي ألفه الفقيه الجليل المحقق البارع شيخنا المقدس الميرزا حبيب اللّه الرشتي - تغمده اللّه برحمته ورضوانه - وهو كتاب جليل يعتنى بالاستدلال للمسائل والفروع عناية تامة ويبحث فيها بحوثا بارعة تدرب الطالب الحوزوى على التعمق في التفكير الفقهي والخروج عن السطحية في الاستنباط والاجتهاد.

وقد أمرني سماحته بإعداد هذا الكتاب للطبع وتصحيحه وإخراجه بالشكل اللائق بالذوق العصرى ، وانا إذ امتثل امره المبارك وأقوم بهذا الجهد أرجو أن أقدم خدمة للحوزة العلمية تسد بعض ما احسه من الفراغ فيها.

واللّه تعالى المسؤول في ان يسدد خطانا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، انه جل شأنه خير من سئل وأفضل من اعطى.

قم : أول شهر رمضان المبارك 1401 ه.

السيد أحمد الحسيني

ص: 8

ترجمة المؤلف(1)

الشيخ ميرزا حبيب اللّه الرشتي

( 1234 - 1312 )

الشيخ ميرزا حبيب اللّه بن الميرزا محمد علي خان بن إسماعيل خان بن جهانگيرخان القوچاني الرانكوئي الگيلاني الرشتي.

عالم مؤسس ومحقق مدقق ، من أكابر علماء عصره وأساتذة فقهاء أوانه المشاهير.

كان أصل أسرته من « قوچان » الا أن بعض السلاطين الصفوية ألزمهم

ص: 9

بالنزول الى « رانكوى » من قرى كيلان رشت ، ودفاتر أملاكهم من لدن عصر الصفوية إلى عصرنا موجودة.

وكان والد المترجم من أعاظم الملاكين والأعيان المتمكنين ، ومن العرفاء الصلحاء وأهل الباطن والصفاء ، وقد رأى في ولده هذا منامات صادقة قبل ولادته وبعدها تشعر بأنه يصير عالما ، وقد تفرس فيه بعد نشؤه وتأكد بعض التفاؤلات فيه ، فعزله عن اخوته وأحضر له معلما في بيته يتعهد تربيته وتعليمه الى أن بلغ من العمر حدود ثمانية عشر عاما ، فبعثه الى « قزوين » لتكميل اشتغاله وهيأ له أسباب الرفاه ولوازم العيش وعين له زوجة من عشيرة « أرباب » المعروفة هناك بالشرف.

بقي في « قزوين » مشتغلا على العلامة المولى عبد الكريم الايرواني ، حتى صدرت له منه الإجازة وهو ابن خمس وعشرين سنة في الهجرة إلى « النجف الأشرف » جامعة العلم والدين الكبرى وموئل العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية.

هاجر الى « النجف » بأهله ودخلها قبل وفاة الفقيه الأكبر الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر ) بثلاث سنين ، فحضر بحثه يوما فعرضت له شبهة عرضها عليه ولم يسمع منه جوابا وتكلم فيها بعض التلاميذ ، ثمَّ قيل له : ان كشف شبهاتك عند الشيخ المرتضى الأنصاري. فقصده وعرضها عليه فأجابه الشيخ وأبان له الفرق بين « الحكومة » و « الورود ».

بهت شيخنا المترجم حيث سمع اصطلاحا جديدا لم يطرق آذانه ، فقال له الشيخ المرتضى : ان اشكالك لا يرتفع الا بالحضور عندي مدة أقلها شهرين.

ص: 10

وكان المترجم إذ ذاك عازما على الرجوع الى « قزوين » ، ولكنه أعرض عن الرجوع وحضر بحث الشيخ فرآه بحرا لا يبلغ قعره ولا ينال دركه ، فعزم على الإقامة بالنجف والاستفادة من درس الشيخ.

بقي مشتغلا في الحوزة العلمية بغاية الجد والاجتهاد في الفقه والأصول ملازما لاستاذه المذكور ومقتبسا من أنواره ومغترفا من بحار علومه ، ومما يؤثر عنه قوله : « ما فاتني بحث من أبحاث الشيخ منذ حضرت بحثه الى يوم تشييعه مع أني كنت مستغنيا عن الحضور قبل وفاته بسبع سنين ».

ولما توفي الشيخ المرتضى انتهى أمر التدريس الى المترجم له ، فكانت حوزته تعد بالمئات ، وأكثرهم من شيوخ العلماء وأفاضل الفقهاء والمجتهدين ، ولم يكن في زمانه أرقى منه تدريسا وأكثر نفعا ، حتى أن أكثر العلماء المشاهير الذين نبغوا بعده في سائر المناطق الشيعية قد تخرجوا عليه وأخذوا عنه ، وكان مجلس درسه محتويا على أصناف العلماء من العرب والعجم من المحققين في الفقه والأصول والمعقول والمنقول وغير ذلك ، لأنه كان وحيد عصره في ابتكار الأفكار الحسنة والتحقيقات المستحسنة وحلاوة التعبير ورشاقة البيان.

هذا ما كان من جهة علمه ، وأما ورعه ونسكه وزهده فهو مما لا يحده القلم ولا يصفه البيان ، فقد كان في غاية الورع والتقوى والزهد عن حطام الدنيا ، وكان سليم الذات صافي النية بسيطا للغاية أعرض عن الرئاسة كل الاعراض ، ولذا لم يقلد ولم تجب اليه الأموال ، وانما كانت المرجعية التقليدية والزعامة الروحية لمعاصره وشريكه في الدرس عند الشيخ الأنصاري ، وهو السيد الميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي نزيل سامراء. ولم يرض أن يقلده أحد لكثرة

ص: 11

تورعه في الفتوى وشدة احتياطه فيها ، ولم يتصد للوجوه ولم يقبلها من أحد.

وقد كان معاشه يأتيه من والده أيام حياته ، وبعد وفاته استحضره اخوته لتقسيم الأموال والاملاك الكثيرة ، فلما رأى تكالبهم عليها وتفانيهم دونها أعرض عنهم وعاد الى « النجف » منصرفا عن استحقاقه ، فانقطع معاشه الى سبع سنين باع خلالها كل ما كان يملكه من الأسباب واستقرض ما وسعه القرض ، حتى لقد عجز عن شراء الماء في بعض الأيام. فتشرف أخوه الميرزا نصر اللّه خان الى الزيارة ، فرأى وضعه وقرر له معاشا يسيرا الى سبع سنين.

ويقال انه قبل شيئا ذات مرة من العلامة الشيخ جعفر التستري وأخرى من آخر ، ولما توسعت حاله صرف قدرهما على الفقراء.

وأما عبادته فقد حكي أنه ما طلع الفجر عليه وهو نائم منذ بلغ الحلم ، وقد قضى فرائض والديه ثلاث مرات ، مرة تقليدا ومرتين اجتهادا.

قال تلميذه سيدنا الحسن الصدر في « التكملة » : انه كان شديد الاحتياط دائم العبادة مواظبا على السنن كثير الصلاة والصمت دائبا في العبادة حتى في السفر ، فهو في جميع عمره حتى في أوقات خروجه الى الدرس كان مشغولا بالعبادة ، وكان من الزهد في جانب عظيم ، وكان دائم الطهارة ، تخرج على يده مئات من العلماء ، ولم يكن في زمانه أوفى تدريسا منه ، وله التدريس العالم المشتمل على أصناف العلماء.

له تصانيف كثيرة نافعة تموج بالتحقيقات ، منها :

1 - تقريرات بحث الشيخ الأنصاري فقها وأصولا.

2 - بدائع الأصول ، في أصول الفقه مطبوع.

3 - مقدمة الواجب ، رسالة مبسوطة.

ص: 12

4 - المشتق ، رسالة مطبوعة.

5 - الاجزاء.

6 - المفهوم والمنطوق.

7 - التعادل والتراجيح.

8 - اجتماع الأمر والنهي.

9 - حاشية المكاسب.

10 - شرح شرائع الإسلام ، خرج منه مجلدات في الطهارة والصلاة والزكاة وبعض كتب أخرى غير تامة.

11 - خلل الصلاة.

12 - كتاب التجارة.

13 - كتاب الغصب.

14 - كتاب القضاء والشهادات.

15 - كتاب الوقف والرهن واللقطة.

16 - كاشف الظلام في علم الكلام ، فارسي في أصول الدين.

17 - الإمامة ، رسالة مبسوطة.

18 - حاشية تفسير الجلالين.

خلف ثلاثة أولاد علماء فضلاء : أكبرهم الشيخ محمد المتوفى سنة 1316 ، ثمَّ الشيخ إسماعيل المتوفى سنة 1343 ، ثمَّ الشيخ إسحاق المتوفى سنة 1357.

توفي رحمه اللّه ليلة الخميس رابع عشر جمادى الثانية سنة 1312 ، ودفن وراء شباك الحجرة الواقعة على يسار الداخل الى الصحن العلوي الشريف من باب السوق الكبير ومرقده مزار للرواد.

ص: 13

وقد رثاه جماعة من الشعراء ، منهم الشاعر المعروف السيد جعفر الحلي ، فقال يرثيه ويعزي عنه ابن إمام الجمعة بطهران الذي قد أقام له مجلس الفاتحة :

على م دموع أعيننا تصوب *** إذا لحبيبه اشتاق الحبيب

أصابك يا حبيب اللّه حتف *** أصيب به القبائل والشعوب

أقم ، واللّه جارك ، في ضريح *** موسدة به معك القلوب

ألا لا حان يومك فهو يوم *** على دين الهدى يوم عصيب

نظرت بنور ربك كل غيب *** فكانت نصب عينيك الغيوب

ترى العلماء حشدا واحتفالا *** لتعلم كيف تسأل أو تجيب

سترت عيوب هذا الدهر حينا *** فبعدك مل ء عيبته عيوب

وكنت بقية الحسنات منه *** فبعدك كل ما فيه ذنوب

نشرت العلم في الافاق حتى *** طوى أضلاع شانئك الوجيب

تساقط حكمة فتطير فيها *** الى الناس الشمائل والجنوب

قضيت العمر في تعب وجهد *** وما نال المنى الا التعوب

فلم يرقدك عن علم شباب *** ولم يقعدك عن نفل مشيب

وتترك ما يريبك كل حين *** مجاوزة الى ما لا يريب

أرواد العلوم إلا أقيموا *** بيأس ان مرتعه جديب

فقد واللّه قشع عن سماه *** ضحوك البرق وكاف سكوب

ألا يا دهر هذا منك خطب *** علينا فيه هونت الخطوب

فبعد صنيعك ارم فلا نبالي *** أتخطئنا سهامك أم تصيب

فيا صبرا امام الناس صبرا *** فكل الناس مثلك قد أصيبوا

لقد صدق المخيلة منك بشر *** يلوح وراءه كرم وطيب

ص: 14

وبشر سواك كان له شبيها *** سراب القاع والبرق والخلوب

لقد كرمت طباعك في زمان *** به كرم الطباع هو العجيب

أقول لمن يحاول أن يباري *** علاك وغره الأمل الكذوب

نعم ستنال ما تبغي ولكن *** إذا ما عاد للضرع الحليب

وقال أيضا مؤرخا عام وفاته رحمه اللّه :

بكته الملة الغرا فأرخ *** بكى لحبيبها الشرع الشريف

ص: 15

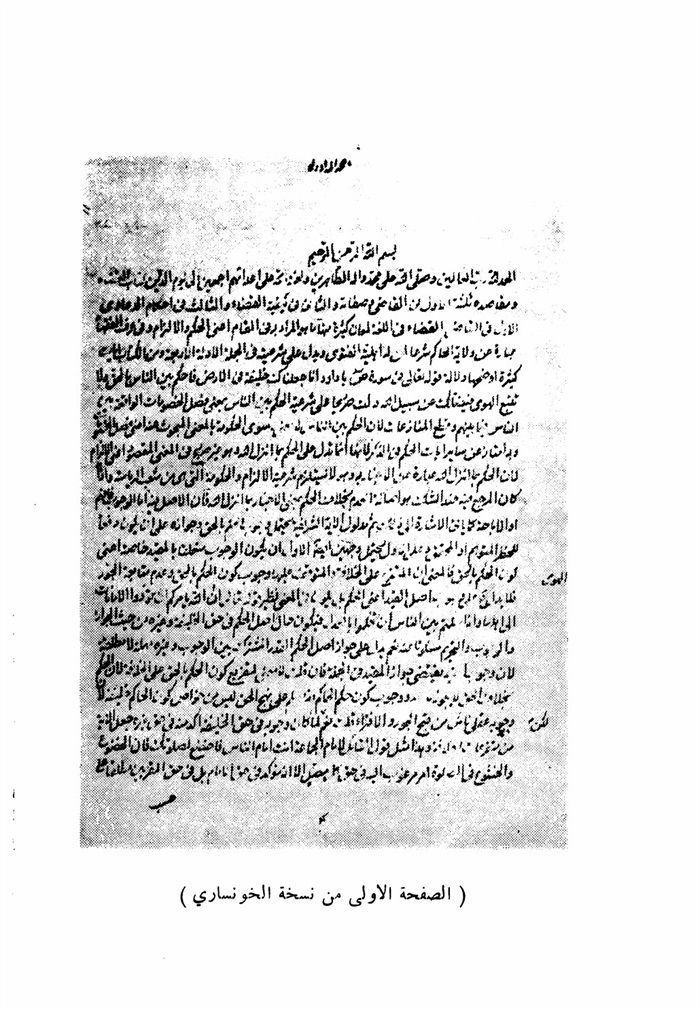

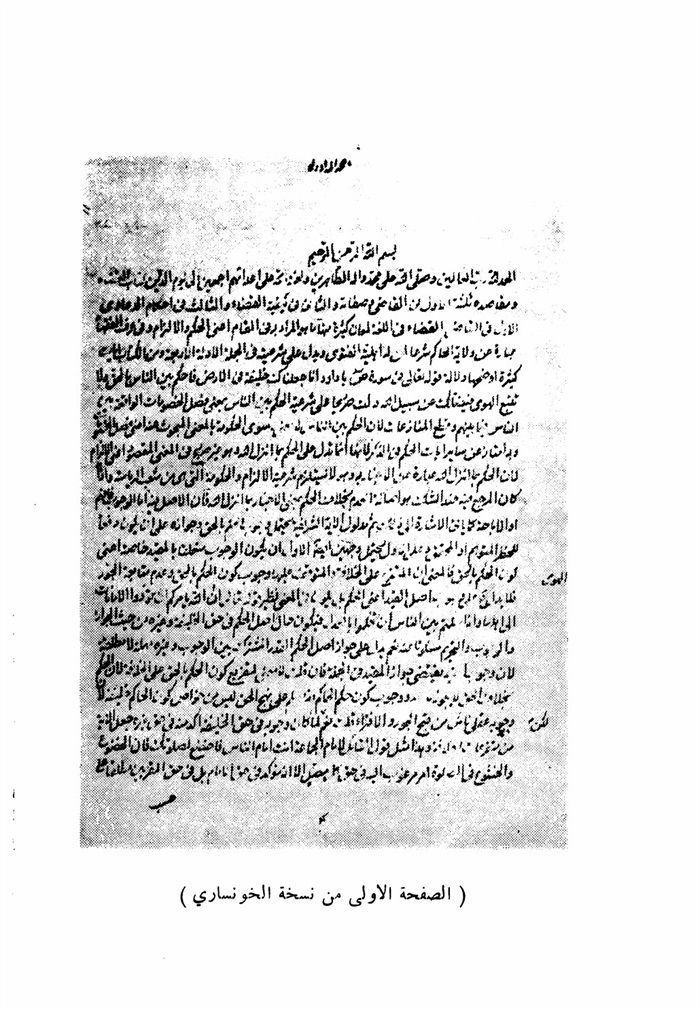

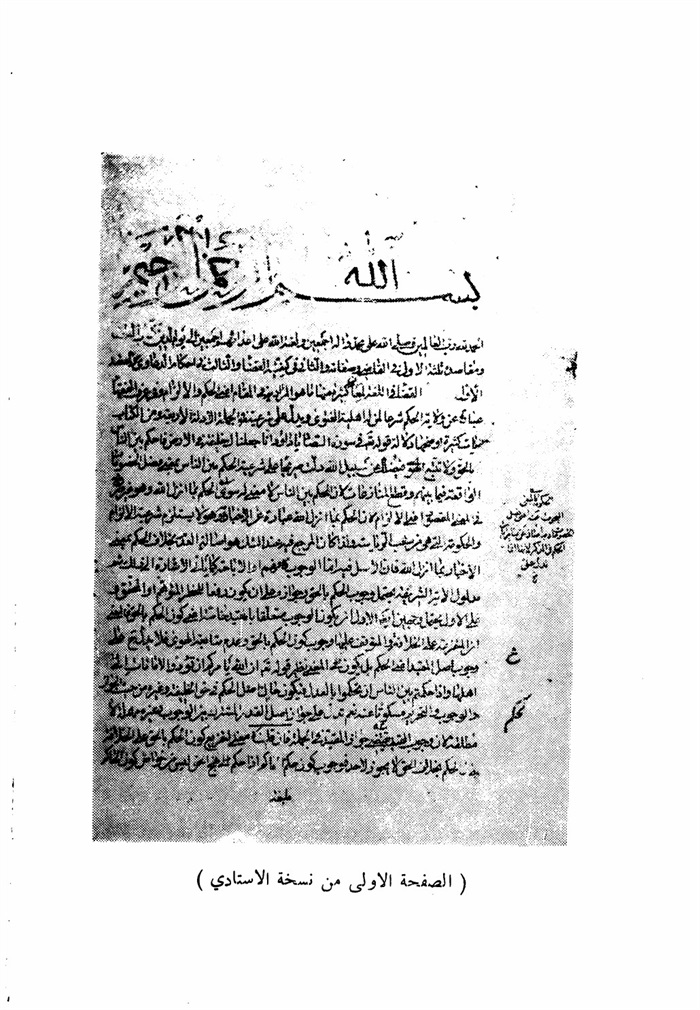

لقد قابلنا هذا الكتاب وصححناه على :

1 - نسخة سماحة آية اللّه السيد مصطفى الحسيني الخونساري ، وهي بخط والده المغفور له آية اللّه السيد أحمد الحسيني الخونساري ، وكانت في مجموعة معها القسم الفقهي من كتاب « الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد » للشيخ الطوسي وجاء في آخرها :

« لقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف بتوفيق اللّه وعونه بيد العبد الإثم أقل السادة أحمد بن محمد رضا الحسيني في يوم السابع من ربيع الثاني من عام الخامس والأربعين وثلاثمائة بعد الالف. ».

وهذه النسخة تامة الا أنها لا تخلو من بعض الاغلاط والتحريفات.

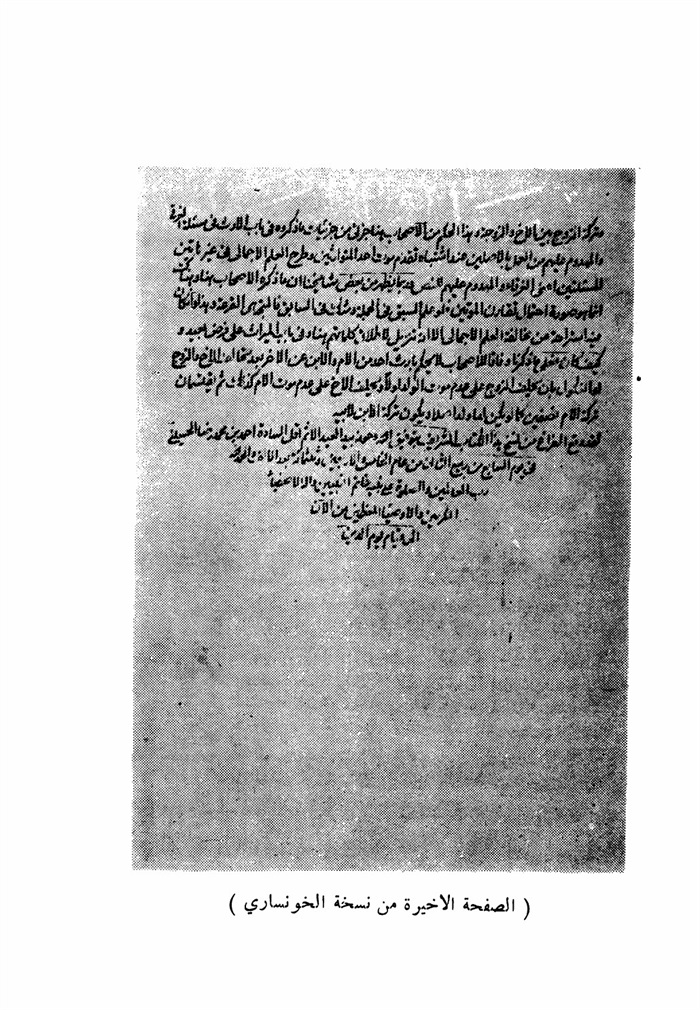

2 - نسخة فضيلة العلامة الشيخ رضا الاستادي ، وهي من أول الكتاب الى

ص: 16

ما يقرب من ثلثه ، وهي مصححة مقابلة جيدة عليها تملك الشيخ إسحاق ابن المؤلف ولعله هو الذي قابلها وصححها.

* * *

هذا وقد رأينا أن نصحح الأخطاء الأدبية التي قد سبقت الى قلم المؤلف ، ولكن لم نرتكب ذلك كلما وجدنا لها مخرجا وتأويلا من قواعد العربية.

كما رأينا أن نضيف في الكتاب عناوين من عندنا تعيين القارئ على معرفة كل مقطع من الموضوع ، وقد جعلناها بين معقوفتين هكذا [ ] ليتمايز ما وضعناه نحن عما هو من أصل الكتاب.

وقد أعاننا مشكورا سماحة العلامة الجليل الشيخ محمد علي أحمديان الأصبهاني في تخريج الأحاديث ، وبعمله هذا يسر علينا بعض الوقت وزاد في قيمة الكتاب العلمية.

ص: 17

الصورة

ص: 18

الصورة

ص: 19

الصورة

ص: 20

الصورة

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

( كتاب القضاء )

ومقاصده ثلاثة :

الأول : في القاضي وصفاته.

الثاني : في كيفية القضاء.

الثالث : في أحكام الدعاوي.

ص: 25

القضاء في اللغة لمعان كثيرة ، منها ما هو المراد به في المقام ، أعني الحكم والإلزام.

وفي عرف الفقهاء عبارة عن ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى.

ويدل على شرعيته في الجملة الأدلة الأربعة ، من الكتاب آيات كثيرة ، أوضحها دلالة قوله تعالى في سورة ص « يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ » (1) دلت صريحا على شرعية الحكم بين الناس ، بمعنى فصل الخصومات الواقعة فيما بينهم وقطع المنازعات ، لان الحكم بين الناس لا معنى له سوى الحكومة بالمعنى المبحوث عنه ، أعني فصل الخصومات ، وبه امتاز عن سائر آيات الحكم في الذكر ، لأنها انما تدل على الحكم بما أنزل اللّه ، وهو غير صريح بالمعنى

ص: 26

المقصود ، أعني الإلزام ، لأن الحكم بما أنزل اللّه عبارة عن الاخبار به ، وهو لا يستلزم شريعة الإلزام والحكومة التي هي من شعب الرئاسة. ولذا كان المرجع فيه عند الشك هو أصالة العدم ، بخلاف الحكم بمعنى الاخبار بما أنزل اللّه ، فإن الأصل فيه اما الوجوب فافهم أو الإباحة كما تأتي الإشارة الى ذلك.

ثمَّ مدلول الآية الشريفة يحتمل وجوب الحكم بالحق وجوازه ، على أن يكون رفعا للحظر المتوهم أو المحقق ، وعلى الأول يحتمل وجهين أيضا :

( الأول ) أن يكون الوجوب متعلقا بالمقيد خاصة ، أعني كون الحكم بالحق ، فالمعنى أن المتفرع على الخلافة والمتوقف عليها وجوب كون الحكم بالحق وعدم متابعة الجور ( الهوى ) ، فلا يدل حينئذ على وجوب أصل المقيد - أعني الحكم - بل يكون في المعنى نظير قوله تعالى « إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (1) فيكون حال أصل الحكم في حق الخليفة وغيره من حيث الجواز والوجوب والتحريم مسكوتا عنه.

نعم يدل على جواز أصل الحكم القدر المشترك بين الوجوب وغيره مهملة لا مطلقة ، لأن وجوب القيد يقتضي جواز المقيد في الجملة.

فإن قلت : لا معنى لتفريع كون الحكم بالحق على الخلافة ، لأن الحكم بخلاف الحق لا يجوز لأحد ، فوجوب كون حكم الحاكم إذا حكم على نهج الحق ليس من خواص كون الحاكم خليفة ، لأن وجوبه عقلي ناش من قبح الجور والافتراء.

قلت : نعم لكن لما كان وجوبه في حق الخليفة آكد منه في حق غيره جعل

ص: 27

الاية من متفرعات الخلافة ، وهذا مثل قول القائل لإمام الجماعة : أنت إمام الناس فاخضع في صلاتك ، فان الخضوع والخشوع في الصلاة أمر مرغوب إليه في حق كل مصل الا أنه مؤكد في حق الامام ، بل في حق المقربين مطلقا على حسب مقدار قربهم.

( الثاني ) أن يكون المتفرع على الخلافة أصل وجوب الحكم المقيد ، فيدل حينئذ على عدم وجوبه لغير الخليفة ، وأما عدم الجواز فلا.

وعلى الثاني - أعني كون مدلول الآية جواز الحكم بعد الخلافة نظرا الى ورود الأمر به - مقام رفع الحظر يدل على عدم الجواز لغير من يكون خليفة من جانب اللّه ، فالاية حينئذ دليل لفظي على عدم شرعية القضاء لغير الخلفاء زيادة على الأصل المشار اليه. فاحفظ ذلك تنتفع به ، واللّه العالم.

يعتبر في القاضي أمور اتفاقية وأمور خلافية :

التي هي أخص من الايمان الذي هو أخص من الإسلام.

قال في الشرائع : ويدخل فيها الامانة وفعل الواجبات.

وفي هذه العبارة شائبة إجمال ، لأنه إن أراد بالأمانة ضد الخيانة فحسن ، لكن يشبه بإيضاح الواضحات لمن عرف من مفهوم العدالة شيئا مع أن تخصيصه بالذكر بين سائر الكبائر مع كونها من الافراد الواضحة الجلية يخلو عن الفائدة.

وان أراد بها أمرا زائدا عن مفهوم العدالة في سائر المقامات مثل ترك استعمال

ص: 28

الحيل الشرعية الذي لا يوجب فسقا في غير المقام ، ففي اعتباره هنا في القاضي تأمل أو منع.

والظاهر أنه نوع تعريض على من جمع بين العدالة والامانة ، وان ذكر العدالة يغني عن ذكرها بناء على ارادة قصد الخيانة ، كما يشعر به ذكره بعد الفراغ عن ذكر ما يعتبر في العدالة.

ويمكن أن يقال أيضا بأن وجه التخصيص هو كونها أمرا وجوديا بعد الايمان من بين ما يعتبر في ماهية العدالة ، بخلاف غيرها فإنها أمور عدمية ، ولهذا أردفه بفعل الواجبات ، لأنه أيضا مثله في الوجودية - فافهم.

يعني كون الحاكم صاحب ملكة الاجتهاد وقوة استنباط الاحكام كلا أو بعضا ، على الخلاف في مسألة التجزي.

وقد صرح بالاتفاق على اعتبارهما مثل صاحب المسالك ممن يعتبر منه نقل الإجماع لكمال خبرته واطلاعه.

واستدلوا عليه بما دل على اعتبار العلم في القاضي وان التقليد ليس بعلم كما لا يخفى ، لكن بعض أساطين متأخري المتأخرين - كالمحقق القمي على ما نقل عنه في جواب سؤاله ، وبعض من عاصرناه من مشايخنا اكتفى في العلم بمجرد التقليد ، فصرح بجواز قضاء المقلد.

وقبل تنقيح المسألة لا بد من تأسيس الأصل وتحرير محل النزاع ، فنقول :

أما الأصل فقد أشرنا إلى أنه يقتضي المنع ، لأن سلطنة الشخص على إلزام شخص آخر - ولو فيما يقتضيه تكليف ذلك الشخص فضلا عما لا يقتضيه تكليفه - أمر وضعي مختص بمن له السلطنة المطلقة ذاتا ، أعني المولى الحقيقي

ص: 29

جل اسمه ، أو بمن جعله سلطانا من طرفه وخليفة عن جانبه كالنبي والوصي ، فحيث شككنا في ثبوتها فالأصل المحكم فيه هو العدم كسائر الأحكام الوضعية.

ومن هنا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه يباح به معه مقاتلة فاعل المنكر مثلا أمر على خلاف الأصل الاولي ، ولو قيل بأنه من المستقلات العقلية ، لأن استقلال العقل بذلك لا ينافي الشك في ثبوته لآحاد الناس ، والرجوع الى الأصل في مورد الشك.

ودعوى عدم تعقل الشك في الأحكام العقلية ، مدفوعة بأن الغير المتعقل انما هو الشك في موضوع حكم العقل لا في تشخيص مصاديقه ، فان حكم العقل بقبح تناول المضر لا ينافي الشك في قبح شي ء باعتبار الشك في كونه مضرا ، فحكم العقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى لابدية قيام شخص بذلك لا ينافي الشك وعدم العلم بخصوص من يقوم به.

لكن الإنصاف أن الأمر بالمعروف - على تقدير حسنه العقلي لزوما أو رجحانا - ثابت في حق كل مكلف. نعم إلزام الشخص فيما لا تقتضيه تكليفه الذي ستعرف أنه المراد من القضاء المصطلح من المستقلات التي لم تثبت إلا في الجملة ، بمعنى استقلال العقل بوجود فاصل للخصومات والمنازعات حفظا للنوع عن الاختلال والحرج والضياع والفتنة والفساد. وأما أن الفاصل من هو وكم هو فليس للعقل اليه سبيل كما لا يخفى ، فيكون الجهل بخصوص القائم بالفصل مع الاستقلال بأصل وجوده كالجهل بقبح الشي ء للشك في كونه مضرا.

وأما محل النزاع فقد ظهر مما ذكرنا في تأسيس الأصل ، وحاصله : ان الإلزام قد يكون فيما يقتضيه تكليف الملزم عليه وقد يكون في غير ما يقتضيه تكليفه :

أما الأول فهو خارج عن مسألة القضاء المبحوث عنها ، بل هو يرجع الى

ص: 30

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بناء على اختصاصه بما هو معروف ومنكر في نظر الفاعل لا في نظر الأمر حتى يندرج فيه مسألة إرشاد الجاهل ، على ما صرح به بعض أجلاء المتأخرين ، وإلا فيكون دائرة الأمر بالمعروف أوسع من الإلزام فيما يقتضيه التكليف وأما هو فأخص مطلقا كما لا يخفى.

فظهر أن المقصود بالبحث فيما نحن فيه هو إلزام الشخص في غير ما يقتضيه تكليفه ، مثل أن يكون الشخص معتقدا لبطلان مقالة الشخص فيحكم عليه بخلاف المعتقد وخلاف ما يقتضيه تكليفه ، لان القضاء المبحوث عنه ليس الا ذلك.

وأكثر موارد القضاء من هذا القبيل ، حتى الحكم بالبينة التي يجب على جميع المكلفين ترتيب آثارها مدعيا ومنكرا وغيرهما ، لان العمل بها انما يجب في صورة الشك والجهل ، فإلزام المنكر المعتقد بكذب البينة مثلا إلزام بغير ما يقتضيه تكليفه.

نعم قد يقال : ان الحكم في صورة الشك - أي شك من قام عليه البينة مثلا - إلزام بحسب التكليف ، لكن يمكن منع كون ذلك من باب القضاء بل من باب الأمر بالمعروف ، نظرا الى أن مجرد قيام البينة في حق الشاك يوجب العمل بمقتضاها من غير ضم حكم الحاكم ، فحكم الحاكم يشبه الأمر بالمعروف.

الا أن يقال : ان الإلزام على وجه الأمر بالمعروف لا يستتبع على ما يترتب على القضاء من الأحكام ، فإرجاع القضاء هنا الى ذلك لا وجه له ، بل الوجه أن القضاء كما يكون بما لا يقتضيه تكليف الملزم عليه كذلك يكون بما يقتضيه تكليفه وأما انه لا بد أن يكون من قبيل الأول فلا.

وهذا يكفي في الفرق بينه وبين الأمر بالمعروف ، فإنه لا يكون إلا في الثاني ، فالقضاء أعم من وجه موردا ، ومرجعه في صورة الاجتماع اجراء حكم اللّه الكلي في حق المحكوم عليه وإلزام جزئيته عليه. واللّه العالم. وان كان مرجع

ص: 31

الأمر بالمعروف في تلك الصورة أيضا ذلك ، الا أن هذا الإلزام إذا صدر من الحاكم على وجه الحكومة تأكد به وجوب الالتزام على المحكوم عليه.

وتوضيح ذلك وحقيقة الفرق بين الأمر بالمعروف والقضاء هو أن الإلزام على وجه الأمر بالمعروف لا يزيد في تكليف الملزم عليه شيئا على ما يقتضيه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الالتزام بخلاف الإلزام على وجه القضاء ، فإنه سبب لوجوب الالتزام بما الزم ، سواء طابق تكليفه أم خالف. وبعبارة أخرى سواء كان الملزم به لازما في حق الملزم عليه مع قطع النظر عن الإلزام أم لا ، فالملزوم والالتزام سبب للإلزام على وجه الأمر بالمعروف ومسبب عن الإلزام على وجه القضاء ، ولازمه تأكد اللزوم إذا طابق التكليف كما قلنا.

فظهر مما ذكرنا مادة الافتراق ومادة الاجتماع ، فإن الإلزام بما لا يقتضيه التكليف مادة افتراقه عن الأمر بالمعروف ، والإلزام بما يقتضيه تكليف الملزم عليه دون الحاكم الملزم مادة افتراقه من القضاء والإلزام فيما يقتضيه التكليف مورد اجتماعهما الموردي.

ويمكن الفرق أيضا في هذه الصورة باختلاف الجهة ، فإن الحاكم إذا ألزم بعنوان الأمر بالمعروف الذي هو مشترك بين العامي المقلد وبينه ، فهذا لا يزيد في لزوم الحكم ووجوب التزامه ، وان الزم بعنوان القضاء فهو يوجب تأكد الوجوب ، حيث أن التمرد عن الحكم حينئذ معصية من جهة مخالفته لأدلة الحكم ومن جهة رده على الحاكم - فافهم.

إذا تحقق ذلك فاعلم أن مسألة قضاء المقلد تشتمل على مسائل ثلاث :

( الأولى ) قضاؤه مستقلا من غير نصب المجتهد له للقضاء أو توكيل له في

ص: 32

ذلك. وغاية ما يتوهم دلالته على ذلك أمور :

الأول - إطلاق ما دل على وجوب الحكم بما أنزل اللّه من الايات والاخبار كقوله تعالى « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » (1) ، وقوله تعالى « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (2) ، وقول الصادق عليه السلام في تعداد القضاة « ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » وغيرها من الايات والاخبار.

ويرد : أولا بمنع الإطلاق لاهمالهما وورودهما في مقام بيان حكم آخر ، وهو كون الحكم لا بد أن يكون بما أنزل اللّه وعن علم وغير ذلك مما لا يخفى على من لاحظها مع سياقها ومصبها. وثانيا بعد تسليم الإطلاق القابل للاستدلال بأن المأمور بالحكم هو الذي كان عالما بالحق وبما أنزل اللّه تعالى في الشبهات الموضوعية التي هي محل استعمال القاضي للبينة والايمان ، مثل اختلاف المتخاصمين في دين أو بيع أو غصب أو نحوها من الشبهات الموضوعية لا تتوجه هذه الإطلاقات إلى المقلد الجاهل بالحال ، وبأن الحق فيما يقوله المدعي أو المدعى عليه ، كما لا يتوجه الى المجتهد الجاهل بالموضوع أيضا ، مع قطع النظر عن قوله عليه السلام « استخراج الحقوق بأربعة » ونحوها مما يعطي ميزانا للقضاء عند الجهل بالموضوع.

فان قلت : بعد ملاحظة أدلة البينة واليمين ونحوها من الموازين المقررة نقول : ان المقلد في الشبهات الموضوعية ليس بجاهل للحق ، وهو مؤدى البينة مثلا ، فيجب عليه الحكم به لكونه حكما بما أنزل اللّه تعالى.

قلت : هذا مبني على مجي ء أدلة البينة وسائر الموازين في حق المقلد أيضا ،

ص: 33

وستعرف عدم المجي ء ، لمنع إطلاقها على وجه يشمل المقلد أيضا.

هذا في الشبهة الموضوعية ، وأما الشبهة الحكمية - بأن كان اختلاف المتخاصمين باعتبار اختلافهما في حكم المسألة مثل مسألة المنجزات ومثل مسألة تحريم عشر رضعات ونحوهما من المسائل الخلافية - فهي على قسمين : أحدهما ما كان رأي الحاكم عن تقليد موافقا لرأي المحكوم عليه في الحكم الشرعي ، بأن ترافعا الى مقلد يوافق المدعى عليه في الحكم الشرعي. والثاني ما كان رأيهما مختلفين.

ولا ريب أن إطلاق الأمر بالحكم بمعنى الإلزام بالحق وبما أنزل اللّه على فرض تسليمه قاصر عن شمول الصورة الأخيرة : اما لان منصرف الإطلاقات غير ذلك ، وهو ما كان الحكم الواقعي فيه متحدا عند الحاكم والمحكوم عليه ، فلو اختلفا كان الحكم بما يراه الحاكم وهو غير مشمول لتلك الإطلاقات. أولان مجرد الإلزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن سلطنة الملزم ونصبه رئيسا غير معقول مع اختلاف المحكوم عليه للحاكم في الحكم الواقعي ، لأن الإلزام إنما يتصور على المتمردين عن الحكم الواقعي. ومن يعتقد تقليدا أو اجتهادا أن الحكم الواقعي غير ما يقوله الحاكم وان حكمه حكم الجاهلية فليس بمتمرد عن الحكم الواقعي على تقدير عدم قبوله لحكم الحاكم الذي اعتقد كونه حكم الجاهلية بل يجب عليه التجافي عن ذلك ، لأنه مأمور بأن يكفر بما ليس بحكم اللّه تعالى وبحكم الجاهلية.

توضيح هذا المقال : ان الحكم الذي أمر الناس بإلزامه على المتمردين اما أن يكون هو حكم اللّه الواقعي من غير تقييد له باعتقاد الملزم - أعني الحاكم - أو يكون مقيدا بما اعتقده الحاكم ، على معنى وجوب إلزام الحكم الذي اعتقده الحاكم أنه حكم اللّه تعالى.

ص: 34

وبعبارة أخرى : اعتقاد الملزم يؤخذ تارة طريقا الى الحكم الواقعي الذي يجب إلزامه وأخرى موضوعا وقيدا للملزم به ، وعلى الأول فالملزوم عليه لا يخلو عن أحوال ثلاث : الاولى أن يكون جاهلا بالحكم الواقعي ، والثانية أن يكون عالما به تقليدا أو اجتهادا بالعلم المطابق لعلم الحاكم ، والثالثة أن يكون عالما بالعلم المخالف. وفي الحالتين الأوليين يعقل إلزام الحاكم بالحكم الواقعي كما لا يخفى ، وفي الحالة الثالثة فالإلزام به غير معقول ، إذ المفروض أن الملزم به ليس الا الحكم الواقعي باعتقاد الملزم الذي فرض طريقا اليه ، والحكم الواقعي باعتقاد المحكوم عليه غير الذي اعتقده لحاكم. وإذا أراد الحاكم إلزامه بمعتقده فله الامتناع عن ذلك قائلا بأنك إنما أمرت بإلزام الواقع وهذا الذي تلزمني به ليس هو الواقع بل هو حكم الجاهلية الذي أمرت أنا بكفرانه.

وعلى الثاني - يعني على تقدير كون الملزم به هو الحكم الذي اعتقده الحاكم الملزم بأن يكون الملزم به الحكم الفعلي للحاكم - فالإلزام بالواقع بهذا النحو معقول في الحالات الثلاث ، لكنه تقييد في آيات الحكم أو تجوز بين ، لان الحكم المأمور به انما هو الحكم الواقعي الذي تختلف فعليته بالقياس الى الحاكم والمحكوم عليه وتقييده باعتقاد الحاكم ، وارادة الحكم الفعلي الخاص منه لا بد له من التماس دليل آخر ، كأدلة النصب والنيابة التي تعرف قصورها عن شمول المقلد.

ودعوى أن الحكم الذي أمر الناس بإلزامه لا يعقل أن يكون طريقة غير اعتقاد الملزم لا تنفع ، لان اعتبار اعتقاده طريقا غير اعتباره موضوعا وقيدا للحكم الواقعي كما لا يخفى على المتدرب.

هذه حال الصورة الأخيرة ، وأما الصورة الاولى - وهي صورة الموافقة في الطريق - فوجوب الإلزام حينئذ مسلم ، بمعنى أنه يجب على كل أحد إلزام المتمرد عن الحق والحكم الواقعي إذا كان موافقا مع الملزم في الحكم الفعلي

ص: 35

لكنه لا ينفع لان مرجعه حينئذ الى الأمر بالمعروف الذي لا ينكره أحد بشرائطه فلا يؤثر إلزامه حينئذ في تكليف الملزم عليه زيادة على ما يقتضيه تكليفه ، وقد عرفت أن الكلام في الإلزام الذي هو سبب لوجوب الالتزام لا مسبب عنه.

فان قلت : بعد تسليم إطلاق الأدلة بالنسبة إلى المقلد يثبت أن إلزامه حيثما يعقل - كما في صورة الموافقة - سبب لإلزام الملزم عليه زيادة عن الالتزام الذي كان يقتضيه تكليفه ، فيحرم عليه مخالفته من جهتين : من جهة نفس أدلة الملزم به الذي يتبعها الإلزام على وجه الأمر بالمعروف ، ومن جهة إلزام الملزم المدلول عليه بآيات الحكم الذي يرجع الى القضاء ، فاذا ثبت قضاء المقلد في هذه الصورة ثبت في صورة المخالفة لعدم القول بالفصل.

قلت : نمنع عدم القول بالفصل فيما ذكر ، لان الفصل المنفي انما هو ثبوت أحكام القضاء لا إلزام المقلد في بعض دون بعض ، فلو ثبت أن إلزام المقلد وحكمه يترتب عليه أحكام القضاء في صورة الموافقة ثبت أيضا ذلك في صورة المخالفة لا أنه إذا ثبت إلزام المقلد المعرى عن جميع الاحكام في الصورة الأولى ثبت أيضا في الصورة الثانية. كيف وقد عرفت أن الإلزام في صورة المخالفة لا يساعده دليل الخصم من أدلة الحكم.

فان قلت : إذا ثبت في صورة الموافقة أن إلزام المقلد مؤثر زيادة على ما يقتضيه الأمر بالمعروف ثبت أيضا ترتب أحكام القضاء عليه ، لأن القائل بعدم الترتب النماء يقول ان إلزام المقلد لا يرجع الا الى الأمر بالمعروف ، لا أنه إلزام موجب لتكليف زائد ومع ذلك لا تترتب عليه أحكام القضاء.

قلت : نمنع تأثير إلزام المقلد في التكليف زيادة على ما يقتضيه الأمر بالمعروف وما ذكرنا من تسليم الإطلاق لا يفيد ذلك.

نعم لو ثبت الإلزام في الصورة المخالفة أيضا لم يكن له معنى سوى اقتضائه

ص: 36

في نفسه تكليف الملزم عليه بما الزم ، وأما إذا لم يثبت ذلك أو ثبت عدم اندراج هذه الصورة تحت الإطلاقات فالإلزام الذي دلت عليه الإطلاقات لا يقصد به حينئذ سوى معنى الأمر بالمعروف. فغرضنا من تسليم الإطلاق ومنع شموله لصورة المخالفة بيان أن مفاد الإطلاقات شي ء وراء القضاء المصطلح الذي يؤثر في تكليف المقضي عليه.

وحاصل الكلام : ان إطلاق الحكم لو شمل صورة المخالفة (1) لم يكن له معنى سوى الإلزام القضائي ، لان الإلزام القدر المشترك بين هذه الصورة وغيرها من صور المخالفة لا يعقل سوى ذلك ، وأما إذا قلنا بعدم الشمول والحصر في مجاري الأمر بالمعروف لم يزد في المقتضي على ما يقتضيه الأمر بالمعروف شيئا ، فيكون من جملة أدلته - فافهم.

وثالثا - أي بعد تسليم الإطلاق مطلقا - بأن الإطلاق مقيد بما دل على اشتراط اذن الامام من الإجماع والاخبار ولم يقم دليل على أن المقلد مأذون في القضاء كالمجتهد.

فان قلت : الكلام في المقام بعد الفراغ عن اذن الامام لأنه شرط إجماعا ، لأن القائل بجواز قضاء المقلد يريد نفي شرطية الاجتهاد لا نفي شرطية الاذن ، فالاجتهاد عنده مثل الحرية المختلف فيها ، فكما أن القول بعدم اعتبار الحرية ليس نفيا لاعتبار اذن الامام فكذلك نفي اعتبار الاجتهاد ليس نفيا للاذن. والدليل على ذلك أن العملاء ذكروا شرط الاذن مستقلا مدعيا للإجماع فيه وشرط الاجتهاد أيضا مستقلا ، فرد إطلاق الأدلة بأنها مقيدة بما دل على للاذن ليس في محله.

قلنا : ان ثبت عند هذا القائل اذن الامام للمقلد فهو يكفي ، لأن إذنه دليل على عدم شرطيته ، لأن الإمام لا يأذن في غير المشروط ، وان لم يثبت عنده الاذن

ص: 37

فأي فائدة له في هذه الإطلاقات.

فإن قلت : فائدته إثبات اذن الامام بذلك فإنهما متلازمان ، إذ بعد ما ثبت أن الحكم بين الناس حكم من الأحكام الواقعية الإلهية نظير سائر التكاليف التعبدية بإطلاق الاية الرافع لتوهم كونه من خصائص الامام ومنصوبيه ، فيثبت أيضا اذن الامام لأن كلا من الحكم الشرعي والاذن كاشف عن الأخر عندنا معاشر الإمامية القائلين بالعصمة والوحي دون الخطأ والاجتهاد.

قلت : ان كان الحكم بين الناس من الأحكام الشرعية كحرمة الخمر ووجوب الصلاة واباحة المسكر ونحو ذلك فلا معنى لاشتراطه بإذن الإمام ، لأن الأحكام تعم الناس الامام والمأموم على حد سواء ، فلا معنى لقوله باشتراط الاذن ، ولا معنى لإجماع العلماء على ذلك. واشتراط وجوب صلاة الميت بإذن الولي يرجع الى كونه شرطا للواجب دون الوجوب - فتأمل.

وان كان أمرا من الأمور المقررة لأهل المنصب والرئاسة فما ذكرنا من التقييد وارد عليه ، فان الإطلاق مع ثبوت شرطية اذن الامام بالأدلة اللفظية بل الإجماع لا يجدي في مطلوب الخصم ، فانا نقول حينئذ : ان الحكم بين الناس بمعنى القضاء في نفسه قابل للثبوت في حق المجتهد والمقلد ، لكنه يحتاج إلى إذن الرئيس الواقعي ونصبه ، والقدر الثابت منه في حال الغيبة انما هو الاذن للمجتهد لا المقلد.

ودعوى عموم الاذن لهما بإطلاق أدلة النصب. يعرف ضعفها إنشاء اللّه تعالى.

( الدليل الثاني ) مشهورة ابي خديجة عن الصادق عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منك يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1).

ص: 38

وجه الاستدلال : ان المراد بالعلم ما يشمل الظن الذي دل الدليل على حجيته بعلاقة المشابهة ، وهي وجوب العمل ، للإجماع على عدم اختصاص القضاوة بالعالم المستيقن ونفوذ قضاء المجتهد.

لا يقال : يبقى العلم على ظاهره وتحكم عليه الأدلة الظنية بعد قيام القاطع على اعتبارها ، فلا حاجة الى صرف اللفظ عن ظاهره بإرادة عموم المجاز.

لأنا نقول : العلم أخذ موضوعا للقضاء لا طريقا إليه ، وتحكيم الدليل الدال على الظن على ما يعتبر فيه العلم انما يتصور في العلم الطريقي لا في العلم الموضوعي ، فان التحكيم حينئذ لا بد فيه من التماس دليل آخر سوى أدلة الظنون كما تقرر في محله. مع أن ذلك لا يضر المستدل ، لأن أدلة التقليد حينئذ حاكمة على الرواية كما لا يخفى. فاذا ثبت أن المراد بالعلم ما يشمل الظن الواجب العمل دخل فيه ظن المقلد أيضا.

فإن قلت : المقلد ليس بظان بل هو متعبد بقول المجتهد.

قلت : المراد بالظن كل أمارة يجب العمل بها ولو تعبدا كما لا يخفى.

والجواب عنها :

أولا - ان إطلاق العلم على ما يشمل الظن - وان ذكره بعض في تعريف الفقه - لكنه ليس بمعهود في لغة العرب ، لان المجازات وان كانت نوعية الا أن علاقة المشابهة التي هي من أنواعها لا بد أن تكون في الصفات الظاهرة والجامع القريب لا كل جامع يمكن أن يفرض. ولا ريب أن وجوب العمل ليس من هذا الباب ، خصوصا على طريقة غير أهل الانسداد ممن يقول باعتبار الظنون الخاصة ، فإن مرجع ذلك في الحقيقة إلى التعبد الصرف ، نظرا الى كون الظنون الخاصة ظنونا نوعية غير مشروط بإفادتها الظن في مجاريها ، فليس في مقام العمل بها ظن حتى يشبه بالعلم لمشابهة وجوب العمل ، الا أن يلاحظ المشابهة حينئذ

ص: 39

بين الاحتمال الصرف أو بين ذات الأمارة النوعية وبين العلم.

وثانيا - ان إحراز صفة العلم بالحكم الواقعي في الحاكم لا بد أن يكون منوطا بنظر المحكوم عليه ، كإحراز صفة الرجولية ، لأن إحراز قيود الموضوع يستحيل أن يكون منوطا بنظر غير المخاطب الا بدليل آخر. فإذا أحرز الشخص عند نفسه شخصا جامعا بين الصفتين - أعني الرجولية والعلم بالحكم الواقعي - فعليه التحاكم إليه. ومن الواضح أن الجاهل بالحكم لا يعقل في حقه إحراز العلم به في شخص أو الظن به ، لان ما في وسعه إحراز شخص ظن بأن حكم الخمر الحرمة مثلا ، وهو غير إحراز ظنه بحكم الخمر ، والعلم بأن زيدا ظن بكون حكم الخمر هو الحرمة والعلم بأنه ظن حكم الخمر الواقعي ، بينهما فرق واضح بين.

ولعل المحقق القمي تفطن الى هذه الدقة حيث طابق الاستدلال بالرواية في محكي جواب سؤال على صورة علم المترافعين أو ظنهما بالحكم تقليدا فترافعا الى من يوافقهما في التقليد ، فان الحاكم حينئذ واجد لصفة الظن بالحكم في نظر هما جدا.

لكن نقول في الجواب حينئذ ما مر في صورة الموافقة من القول بالموجب وعدم بهوضه بالمقصود ، لان الحكم والإلزام بما يقتضيه تكليف المحكوم عليه لا يكون يقتضي أزيد مما هو قضية الأمر بالمعرف - الى آخر ما ذكرنا ثمة.

فان قلت : على ما ذكرت يسقط الاستدلال بالرواية على نفوذ القضاء مطلقا حتى في حق المجتهد ، مع أنها من أعظم ما استدلوا به على نفوذ حكم المجتهد في زمن الغيبة.

قلت : الاستدلال بها انما هو لأجل إثبات شرعية القضاء في الجملة ، وان ما ورد من نواهي الحكومة كقوله عليه السلام (1) « اتقوا الحكومة فإنما هي للإمام

ص: 40

القائم العالم » الحديث ، مختص بالمخالفين.

وأما الاستدلال بها على اشتراط الاجتهاد أو أن الحاكم هو المجتهد ، فلم نجد من معتمد ، لأن العمدة في هذا الباب هو مقبولة ابن حنظلة (1) مع أن بين المجتهد والمقلد فرقا واضحا ، لان المجتهد باعتبار اتصافه بالعلم ببعض الاحكام وقوة النظر والاجتهاد في الباقي يصدق عليه عرفا العالم دون المقلد. فلو أبقى الحديث على ظاهره العرفي من دون ارتكاب ذلك التجوز الركيك ثمَّ الاستدلال به على نفوذ قضاء المجتهد أيضا - وان كان لا بد من الاستدلال بالمشهور وما يقاربها من الروايات - فليستدل بأحسن الطرق ، وهو حمل القضايا على الأحكام الفعلية الأعم من الأحكام الواقعية والظاهرية ، فإن العمل بالأحكام الفعلية يعم المجتهد والمقلد على حد سواء كما لا يخفى.

لكن نجيب حينئذ : ان هذا الحمل خلاف ظاهر الحديث ، إذ لو كان المراد ما ذكر ينبغي أن يقال شيئا من قضاياهم لا شيئا من قضايانا ، فإضافة القضايا إليهم عليهم السلام ظاهرة أو صريحة في الأحكام الواقعية المختصة - فافهم.

وثالثا - بعد الإغماض عن جميع ذلك انها مخصصة بمقبولة عمر بن حنظلة الواردة في مقام تحديد القاضي الحاكم وتشخيصه ، فإنها ظاهرة في المجتهد. قال الراوي بعد حكم الامام عليه السلام بعدم التحاكم الى المخالفين وأن التوصل كل إلى الحق الثابت بحكمهم توصل الى السحت : فكيف يصنعان - يعني الرجلين المتخاصمين المذكورين في صدر الرواية؟ قال عليه السلام : انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما - الحديث (2).

ص: 41

دلت كل واحدة من الفقرات الثلاث بملاحظة ورودها في مقام التحديد المطرد والمنعكس - كما هو الشأن في قيود الحدود - على اختصاص الحكم بالمجتهد ، لظهورهما فيه. لأن رواية الحديث سواء حملت على الرواية المصطلحة في ذلك الزمان أو على المعنى اللغوي - أعني تحمل قول المعصوم عليه السلام بمعنى فهم معناه الذي هو حكم اللّه الواقعي - بعيد الانطباق على المقلد ، لأنه ليس من أهل الرواية بأحد المعنيين كما لا يخفى.

ودعوى أن المجتهد أيضا ليس من أهلها فيختص مضمون الرواية في زمن الأئمة عليهم السلام بالرواية. مدفوعة بأن المجتهد أخص من الراوي ، فكل مجتهد رأو لا محالة.

وأما اختصاص النظر في الحلال والحرام بالمجتهد ، فهو أوضح ، إذ ليس المقلد من أهل النظر كما لا يخفى.

ودعوى أن المراد بالنظر في الاحكام عدم التجافي عنها - كما هو شأن المخالفين المتجافين عن أئمتنا وأحكامهم - فيعم المقلد الشيعي أيضا. مكابرة واضحة ، لظهوره في الرواية والتفكر المختصين بالمجتهد.

وأما معرفة الاحكام فهو أيضا واضح ، خصوصا على الأخذ بظاهر الجمع وان كان ركيكا في الغاية بل مقطوع العدم لظهوره في الاستغراق العرفي الحاصل بالعلم بجملة من الاحكام. والحاصل ان ظهورها في المجتهد ومنكره مكابر.

ودعوى عدم دلالتها على الحصر لعدم حجية مفهوم الوصف ، قد ظهر ضعفها مما أشرنا من ورودها في مقام التحديد الآبي إلا عن الحصر. والعجب كيف يتجرأ في مخالفة رؤساء الفقه المصرحين بالاتفاق على المنع ، مع عدم مصرح منهم بالجواز بمثل هذه الروايات التي خرجت ووصلت من أيديهم إلينا مع عدم ظهورها في المدعى.

ص: 42

ثمَّ ان أول من استدل بها على الجواز المحقق القمي في جواب سؤاله على الوجه الذي قررناه في تقريب الاستدلال ، وقد ذكره في طي الاستدلال كلمات لا تخلو عن النظر ، خصوصا ما ذكره في رد الإجماعات تارة بحملها على قضاؤه المقلد على وجه الإطلاق الراجع إلى رئاسة عامة ، وأخرى بأنها إجماعات منقولة لا تكافؤ ظاهر الروايات ، وهو أعلم بما قال. واللّه العالم.

( الدليل الثالث ) الأدلة الدالة على اعتبار البينة وعمومها للمجتهد والمقلد ، وهي نوعان : أحدهما ما يدل على كونها ميزانا من موازنين القضاء وفصل الخصومة ويشاركها في الحكم اليمين وسائر الموازين. والثاني ما يدل على وجوب العمل بها.

« أما الأول » - فكقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » (1) ، وقوله عليه السلام « استخراج الحقوق بأربعة » الحديث.

فيرد على الاستدلال بها : أنها وردت في بيان ميزان القضاء واستخراج الحقوق ، وأما تعيين القاضي والمستخرج فموكول الى دليل خارج ، فمصبها مصب الإهمال لا مصب الإطلاق حتى ينتفع عند الشك في صفات القاضي ، ولذا لم يستدل أحد بها على نفي ما شك من صفات القاضي.

وغاية ما يتوهم في وجه الاستدلال بها أنها دلت على أن الحكم على طبق البينة في الموضوعات المشتبهة حكم اللّه الواقعي ، فيندرج تحت « ما أنزل اللّه » الذي دل ما تقدم من أدلة الحكم على وجوب الحكم به عموما ، فكما أن المجتهد له أن يحكم بين التخاصمين بمقتضى البينة أو اليمين فكذلك المقلد ، لكون الحكم حكما بما أنزل اللّه تعالى.

وفيه : ان المعلوم من أدلتها كون الحكم على طبق البينة في الجملة من

ص: 43

الأحكام الواقعية ، فلعل ذلك مخصوص بالمجتهد ، بمعنى كون حكم غيره بمقتضى البينة حكما بغير ما أنزل اللّه تعالى.

وبعبارة أخرى : علم من الأدلة أن فصل الخصومة بمقتضى البينة حكم من الأحكام الإلهية دون الجاهلية ، لكن على وجه الإهمال القابل للاختصاص بحكم بعض دون بعض ، على أن يكون حكم غير المجتهد بمقتضاها غير ما جاء به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلا بد من ذكر دليل عام يفيد أن فصل الخصومة بها مطلقا من أحكام اللّه ، وهو مفقود ومع وجوده يستغنى عن التمسك بأدلة الحكم.

وأيضا الحكم بمقتضى البينة حكم أنزله اللّه وليس حكما بما أنزل اللّه ، وتلك الأدلة انما تدل على وجوب الحكم بما أنزل اللّه لا على الحكم الذي أنزله اللّه ، وبينهما بون بعيد - فافهم.

« وأما الثاني » فقد ظهر جوابه مما مر من أن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالبينة كأدلة سائر الظنون والطرق الشرعية لا تنهض في الحجية على من يعتقد بكذبها ، فلا بد في إجراء أدلتها فرض صورة علم المحكوم عليه بصدقها وصدق المدعي ، وحينئذ فيلزم بالموجب ونقول : انه يجب عليه العمل بمقتضاها ويجب على سائر الناس أيضا إلزامه عليه مع التمرد ، فيرجع الى الإلزام بما يقتضيه تكليف المحكوم عليه الذي قد عرفت أنه حينئذ لا يزيد عن الأمر بالمعروف في شي ء. واللّه العالم.

( مشتمل على أمور )

( الأول ) ان ما تلونا من المقبولة من الفقرات الثلاث ظاهرة أو صريحة ولو

ص: 44

بملاحظة ما بعدها في أن العبرة في القضاء والحكومة بالحكم الواقعي هو علم القاضي وطريقه اليه ، وان كان مقتضى القاعدة - على ما أشرنا إليه - في المشهورة اناطة معرفة موضوع الحكم في الكلام بنظر المخاطب ، لأن الحوالة على أهل النظر وأهل المعرفة مع كون النظر والمعرفة من الأمور المختلف فيها باختلاف الناظرين ، بنفسه يشعر بأن المناط في تشخيص الحكم الذي لا بد أن يتراضى المتخاصمان به هو نظر الناظر.

وإذا لاحظنا مع ذلك أن نزاع المترافعين ولو بسبب الاختلاف في الحكم لا يعقل الشارع إبقاؤه البتة على حاله وإلا لكان تعريضا للنظام على الفساد ، بل لا بد من دفعه وفصله بوجود فاصل بلغ الاشعار حد الدلالة على أن ما يفصل به لا بد أن لا يكون هو الحكم الواقعي من دون تقييد له بطريق الفاصل والا لزم المحذور الذي أشرنا إليه سابقا ، وهو استحالة نفوذ الفصل والقضاء مع الاختلاف في الطريق ، لان المحكوم عليه له أن يرد القاضي الحاكم بأنك أمرت بالقضاء على حسب الواقع النفس الأمري وهذا الذي تلزمني عليه حكم الجاهلية دون الواقع ، بل هو الحكم الواقعي الذي يراه الفاضل؟؟؟ ، وإذا ضممنا الى ذلك قوله عليه السلام « فارضوا به حكما » وقوله عليه السلام « فإني قد جعلته قاضيا » تأكدت الدلالة ، لأن الحكم والقاضي إذا تعقلنا معنا هما المطابقي تعقلنا متبوعيتها في النظر وعدم جواز معارضة المحكوم عليه له بنظره أو تقليده ، وإذا أضفنا الى ذلك تفريع الامام عليه السلام على قضاوته قوله « فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه » تأكدت الدلالة كما لا يخفى.

وإذا لاحظنا مع ذلك كله قول الراوي فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما الى آخر المرجحات

ص: 45

صارت الرواية نصا في المطلوب ، وهو القضاء المصطلح - أعني الإلزام في غير ما يقتضيه تكليف المحكوم عليه - بأن يكون ما يفصل به هو الواقع المقيد بالطريق القاضي إليه ، إذ لو كان المفصول به هو الحكم الواقعي الغير المقيد الغير المتصور في صورة اختلاف القاضي والمقضي عليه في الطريق لم يكن العدول من مرجحات الواقع الى ذكر مرجحات الحكمين وجه ، بل لا بد حينئذ من ذكر مرجحات الواقع بقول مطلق ، ولازمه عدم نفوذ أحد الحكمين المعينين إذا كان مرجوحا بالنسبة إلى الحكم الذي التزم به المحكوم عليه.

اللّهم الا أن تنزل الرواية على صورة جهل المتخاصمين بالحكم وعدم ثبوت طريق لهما الى الواقع. ويدفعه إطلاق الرواية كما لا يخفى.

ولو حملنا المشهورة على ما استظهرناه من الاختصاص بالمجتهد بإرادة أهل العلم من قوله « يعلم شيئا » كانت في الدلالة على القضاء المصطلح - أعني اعتبار نظر القاضي ورأيه دون المحكوم عليه مثل المقبولة - كما لا يخفى على المتدرب. وان اختصت المقبولة ببعض الدلالة مثل ذكر المرجحات للحكمين ونحوها. واللّه العالم.

( الثاني ) ان الأدلة الدالة على القضاء المصطلح إذا قيست الى الظن الذي التزم به المحكوم عليه من تقليد أو اجتهاد وتكون مخصصة للدليل الدال على اعتباره ، فيجب على المقلد مثلا الالتزام بفتوى مجتهده ، إلا إذا عارضه حكم حاكم في مقام الخصومة فيجب عليه ترك الالتزام به في تلك الواقعة والالتزام بحكمه ، وهو واضح.

( الثالث ) انه لا حاجة الى قيام دليل آخر من الخارج على حرمة نقض الحكم

ص: 46

لأنه إذا وجب الالتزام بفصل الفاصل وقضاء القاضي بحكم المقبولة والمشهورة ونحو هما من أخبار القضاء وأدلته لم يكن له معنى سوى الالتزام به أبدا والمضي عليه كذلك ، فلا حاجة الى قيام دليل آخر على حرمة نقض الحكم من المحكوم عليه أو من غيره ، لان انقضاء الأمر الذي يتفرع على القضاء يلزمه عقلا بطلان كل ما هو من لوازم البقاء.

وهذا نظير ما أفدنا في رد من زعم أن الأمر بالوفاء بالعقود لا يفيد سوى حكم تكليفي ، وأما الحكم الوضعي - وهو لزوم العقد - فيستفاد من نحو « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » (1) حيث قلنا ان وجوب الوفاء بالعقد بنفسه يتضمن لزوم أثره ، وانه إذا وجب الوفاء بمقتضى العقد في جميع الحالات حتى بعد قول البائع والمشتري « فسخت » ، كان ذلك عين اللزوم ، لان هذا الأمر الوضعي لا يزيد في الأثر سوى وجوب الوفاء به في الحالات كلها كما لا يخفى.

( الرابع ) دلالة المقبولة على القضاء في الشبهات الحكمية واضحة ، واما دلالتها عليه في الشبهات الموضوعية فلا تخلو من اشكال ، لا لان موردها الشبهة في الحكم ، لأن العبرة بعموم لفظ الامام عليه السلام لا بخصوص المورد ، بل لان الحكم بمقتضى البينة ليس الحكم بحكمهم بل حكمهم ، وظاهر التفريع تخصيص المفرع عليه كما لا يخفى. فعموم قوله « انظروا » الى قوله « فارضوا به حكما » لا يجدي مع تفريع « فاذا حكم بحكمنا » عليه غيره ، فالمستند للقضاء في الشبهات الموضوعية غير المقبولة من الروايات. ويمكن أن يكون باء « بحكمنا » باء التقوية ، أي حكم حكمنا ، فيعم الشبهات الموضوعية أيضا.

ص: 47

هذا تمام الكلام في المسألة الاولى ، وأما المسألتان الأخيرتان - أعني نصب المجتهد المقلد للقضاء والنظر في المرافعات وتوكيله في إجراء صيغة الحكم - فالحق فيهما أيضا عدم الجواز ، للأصل السالم عن معارضة الدليل.

أما الاولى - أعني النصب - فلان إثبات جوازه يتوقف على أمرين أحدهما بمنزلة الصغرى والأخرى بمنزلة الكبرى : أحدهما أن يكون النصب جائزا في حق الامام عليه السلام ، والثاني أن يجوز للمجتهد كلما يجوز للإمام عليه السلام. وكلاهما ممنوعان :

( أما الأول ) فلان جواز نصبه «عليه السلام» موقوف على شرعية قضاء المقلد ، بمعنى عدم كون الاجتهاد من شرائط القضاوة عند اللّه تعالى ، إذ لو لا ذلك لم يجز للإمام عليه السلام نصبه للقضاء ، لأنه لا يأذن في غير المشروع ، ولذا يستدل بأذنه «عليه السلام» في شي ء على شرعيته وكونه من الأحكام الإلهية استدلال « ان » لا استدلال « لم » ، فلو لا اختصاص الاذن بالمشروع انسد الاستدلال.

ومن هنا يعلم أن القول بأن الامام علي عليه السلام له ان يطلق نساء المؤمنين مع القول بأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وانه مشروط عند اللّه تعالى برضاء الزوج ، غلط فاحش وان كان النبي وخلفاؤه صلوات اللّه عليهم أجمعين أولى بالمؤمنين من أنفسهم في جميع الأمور بنص الآية الشريفة « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ » (1) الاية.

وبالجملة إذا كان الاجتهاد - كالرجولية مثلا - معتبرا في القاضي كان نصب المقلد للقضاء كنصب المرأة أمرا غير مشروع ، فجواز نصب الامام له موقوف

ص: 48

على عدم كون الاجتهاد من الشرائط الإلهية ، ولذا ذكر الفقهاء شرائط القضاوة فردا فردا مضافا الى شرائط الإذن يريدون بيان الحكم الشرعي وأن القضاء المشروع في الشرع الذي هو للإمام أولا ثمَّ لمأذونه لمن هو متصف بالشرائط المزبورة.

فإذا توقف جواز نصبه «عليه السلام» على عدم اشتراط الاجتهاد كان لنا منع الجواز لوجهين :

أحدهما - الأصل الذي أشرنا إليه ، فإن مقتضى الأصل فيما هو من قبيل المعاملات بالمعنى الأعم الاشتراط عند عدم الإطلاق ، لأصالة عدم ترتب الأثر على فاقد الشرط. ودعوى إطلاق آيات الحكم والقضاء ، قد عرفت ما فيه ولا نعيد.

والثاني - الإجماع المستفيض ، حيث صرح غير واحد بالاتفاق على اعتبار الاجتهاد في القاضي ، كما لا يخفى على أهل التتبع والخبرة.

( وأما الثاني ) أعني ثبوت الولاية العامة للمجتهد بحيث يجوز له كل ما يجوز للإمام ، فمبني على النظر في أدلة ولاية الحاكم. وقد أورد الأستاد شيد اللّه أركان افادته في باب المتاجر على عموم تلك الأدلة بما لا محيص عنه ولا ذاب ، ومن أراد كمال الاطلاع فليرجع اليه.

ونقول هنا إجمالا : ان هذه الأدلة كقوله صلى اللّه عليه وآله « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » (1) وقول الحجة صلوات اللّه عليه في التوقيع « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه » (2) وقوله عليه السلام « مجاري الأمور بيد الحكام » ونحوها مما يدعى دلالته على عموم ولاية الفقيه العالم الجامع للشرائط لكل شي ء كان للنبي والوصي عليهما السلام وانه نائب منابهم في جميع الأمور إلا ما خرج ، لا يجدي عند الشك ،

ص: 49

لوجوه على سبيل منع الخلو :

( الأول ) ان الظاهر المستفاد من النظر في مجموع تلك الأدلة هو قيام الرواة والعلماء والفقهاء والحكام مقام النبي والوصي صلوات اللّه عليهما في الأمور الثابتة لهم «ع» من حيث النبوة والرسالة لا مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى راجعة إلى خصائصهم.

توضيح ذلك : ان تعليق الحكم بالوصف يشعر - خصوصا في مثل المقام المحفوف بقرائن عقلية ونقلية شتى - بالعلية ، فتشبيه العالم بالنبي أو تشبيه الراوي بحجة اللّه لا يفيد الا التنزيل والتشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين اللّه تعالى وعباده ، أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبي والرعية ، فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه واسطة بين اللّه وخلقه - وهي حيثية تبليغ الاحكام - فهو ثابت لمن ناب منابه وقام مقامه.

وأما الأمور الثابتة له من حيثية أخرى غير حيثية الرسالة - كخصائص النبي من الأمور الشرعية والعادية - فالتشبيه والتنزيل المزبورين لا يعطي المشاركة فيها أيضا. ولا ريب أن ما نحن فيه وأشباهه خارج عن الحيثية المشار إليها ، بل الداخل فيها ليس إلا جهة بيان الاحكام وتبليغ الحلال والحرام ، حتى أنه لو لا أدلة القضاء وحكم العقل بوجوب اقامته لكان إثبات شرعيته بتلك الأدلة ، دونه خرط القتاد ، فضلا عن إثبات نصب القاضي غيره.

( والثاني ) ان هذه الأدلة وردت في تشخيص من تكون بيده مجاري الأمور من المصالح العامة التي دل العقل أو النقل على وجوب إجرائها ، كمباشرة القضاء ومحافظة مال الصغار وحفظ بيضة الإسلام ونحوها مما ثبت وجوب إجرائها ما دامت الشرعية باقية لا في تشخيص الأمور الجارية ، فلو شك في أمر أنه مشروع جار في المسلمين أم لا ، فلا بد في إثباته من التماس دليل آخر.

ص: 50

والتمسك بعموم المنزلة في بعض الروايات لا ثبات شرعية اجراء كل ما كان للحجة إجراؤه. يدفعه بعد عدم مجيئه فيما شك في شرعيته للحجة كما فيما نحن فيه ، ما عرفت من قصور التنزيل في الحجية والنبوة عن شمول ما هو خارج عن جهة النبوة والرسالة والحجية ، مضافا الى ما فيه افادة التنزيل والتشبيه للعموم إلا في الصفات الظاهرة الجلية التي هي في النبوة والحجية في تبليغ الاحكام.

فمفاد ما دل على قيام الفقيه مقام الإمام في مجاري الأمور ، إيكال النظر في الأمور العامة اليه ، على معنى وقوعها في الخارج على حسب ما يراه فيتبع نظره فيما يتعلق بتجهيز الموتى ومحافظة النفوس والأموال الضائعة ، ولا يجوز لا حد معارضته بل لا ينفذ لو عارضه ، لا أنه يباشر كل ما يباشره الامام.

( والثالث ) انها على تقدير تسليم عمومها لا بد من تنزيلها على أمور معهودة لكثرة ما يرد عليها من التخصيص التي تشمئز النفس من ارتكابها.

توضيح ذلك : ان كثرة التخصيص بعد ما بلغ حد الاستهجان يتعين معها حمل العام على المعهود ، ولذا حكموا في كلمة الناس في قوله تعالى « الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ » (1) الاية : بأن المراد به في الأول نعيم بن مسعود وفي الثاني أبو سفيان وأصحابه على طريق العهد دون التخصيص ، حذرا من استهجان تخصيص الأكثر. نعم لو لم يبلغ كثرة التخصيص الى حد الاستهجان كان حينئذ سببا لوهن العام ، بحيث لا تطمئن النفس في العمل بعمومه الا بعد الاطمئنان بعدم كون المورد من الافراد الخارجية ، ولذا قلنا في « لا ضرر » وأشباهها كلا حرج وآيات القصاص أنه لا يعمل بعمومها لكثرة ما خرج عن تحتها ، الا بعد مشاهدة عمل جملة من الأساطين بها.

ص: 51

( وأما المسألة الثانية ) أعني مسألة التوكيل فالحق فيها أيضا عدم الجواز وفاقا للكل أو الجل ، لان التوكيل مشروط بعدم اشتراط المباشرة في تأثير الحكم والا لم يعقل فيه التوكيل ، واشتراطها هنا اما معلوم أو مشكوك ، والتمسك بأدلة الوكالة غير مجد في المقام.

وتوضيح المرام : ان الافعال التي يترتب عليها أثر وغرض شرعي على ثلاثة أقسام :

منها - ما يكون ذلك الغرض والأثر لازم ذات الفعل من غير مدخلية إضافته الى بعض دون بعض ، نظير الطهارة الخبثية التي هي أثر الغسل المطلق ، من غير اعتبار محل خاص في التأثير حتى لو صدر من الحيوانات لأثر أيضا أثره.

ومنها - ما يكون الأثر المقصود مترتبا على صدور الفعل من الشخص ولا يكون الأثر أثرا لذاته ، وهذا أيضا على قسمين :

أحد هما : ما كان مطلق الفعل الشامل لنوعي المباشرة والتسبيب كافيا في التأثير على أن يكون المعتبر في حصول ذلك الأثر ذلك الفعل مباشرة أو تسبيبا ، كالثواب المترتب على بناء المسجد ، فان ذلك غير مشروط بالمباشرة بل يترتب على البناء الحاصل من فعل الأجير أيضا.

وثانيهما : ما كان حصول الأثر فيه موقوفا على المباشرة ، بأن يكون ذلك الأثر ثابتا للفعل المتقوم بمحل خاص على وجه يكون للإضافة الى ذلك المحل مدخلية في التأثير ، كالعبادات التي لا يحصل منها الغرض المقصود إلا بالمباشرة.

ومن البديهيات أن التوكيل انما يتصور في أحد القسمين الأولين ، وأما القسم الثاني فالتوكيل فيه من المستحيلات. نعم يتصور التوكيل حينئذ في

ص: 52

ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه ذا أثر لا الفعل من حيث كونه مؤثرا ، فالفعل الذي يترتب عليه الأثر لا يتصور فيه التوكيل ، والذي يتصور فيه التوكيل لا يترتب عليه الأثر.

فلو أحرزنا كون الفعل من أحد القسمين الأولين فلا إشكال في حصوله أصالة ووكالة من غير فرق بينهما ، الا أن ترتب الأثر في القسم الأول لا يتوقف على التسبيب فضلا عن التوكيل والاستنابة أو قصد الوكيل النيابة عن الموكل ، بل يحصل ولو قصد الخلاف والاستقلال.

بخلاف القسم الثاني فإنه على أقسام :

منها : مالا يتوقف حصول الأثر فيه على الاستنابة والتوكيل بل يحصل بمجرد التسبيب ولو من غير استنابة وان حصل أيضا مع التوكيل والاستنابة.

ومن هذا القبيل بناء المسجد لتحصيل الثواب بالاستيجار وتوضي العاجز بفعل الغير بجعله آلة للوضوء فهو المتوضي حقيقة بجوارح الغير الراجع الى التسبيب الصرف. وفي هذا القسم لا يعتبر في محل الفعل شي ء من شرائط التكليف ، حتى لو فرض التسبيب الى فعل الحيوانات لأثر أيضا.

ومنها : ما يحتاج إلى الاستنابة والتوكيل ، إما مع عدم اعتبار قصد النائب النيابة أو مع اعتباره.

ومن قبيل الأول العقود والإيقاعات ، فإن الأثر المقصود منها يترتب على فعلها مباشرة وتسبيبا بالتوكيل لا بغيره ، من غير اعتبار قصد الوكيل النيابة.

ومن الثاني الاستنابة في الأعمال العبادية بالمعنى الأخص.

والغرض الإشارة الإجمالية إلى أقسام القسم الثاني لا إعطاء الضابط ، فان تميز الاقسام مطلوب من ملاحظة أدلة كل باب.

وان شك في كون الفعل من أحدهما أو من القسم الأخير كان ذلك شكا في

ص: 53

صدق الوكالة لا في صحتها ، فان دل دليل عام أو خاص على كون الفعل من أحد الأولين لم يحتج في إثبات الوكالة حينئذ إلى دليل آخر ، كما أنه إذا دل دليل كذلك على جواز الوكالة في المشكوك كان ذلك دليلا على كونه منهما.

إذا تحقق ذلك فنقول : ان ما ورد في باب الوكالة من الأدلة لا يتكفل شي ء منها لبيان هذا المهم ، أعني قبول كل فعل من الأفعال الشرعية للنيابة إلا ما خرج بالدليل ، لان ما ورد فيها كلها مسوق لبيان أحكام الوكالة وشرائطها مثل ما ورد في استمرارها الى بلوغ العزل.

ولا ريب أن الدليل المسوق لبيان أحكام الشي ء كلا أو بعضا لا يدل على تعيين مجاري ذلك الشي ء ومصاديقه ، كما أن الدليل على جواز الوكالة عموما أو خصوصا لا يدل على حكمها وشرائطها ، فهنا مقامان : أحدهما إثبات قبول المشكوك للوكالة ، والثاني بيان حكم الوكالة من حيث كفاية الفعل وعدم اعتبار اللفظ ونحوها من الاحكام. والدليل المتكفل لبيان المقام الأول لا يجدي في المقام الثاني ، كما أن الدليل الوارد في المقام الثاني غير مجد في المقام الأول.

ومن هنا يظهر سقوط الاستدلال بعمومات العقد ، كقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (1) عند الشك في القابلية ، لأن الشك فيها شك في صدق الاسم ، كما إذا شك في أن الشي ء الفلاني من المملوكات القابلة للنقل أم لا ، أو أنه من الحقوق القابلة للصلح والتجاوز أم من الاحكام ، فمن تمسك ببعض ما ورد في باب الصلح على جوازه في كل شي ء مشكوك في قابليته باعتبار الشك في كونه من الأحكام أم من الحقوق أو بعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » لا ثبات صحة الصلح حينئذ أو لصحة الوكالة فيما شك في قبوله النيابة ، فقد سهى سهوا بينا.

ص: 54

ولأجل ذلك ترى الأصحاب يصرحون في باب الوكالة بجميع ما يقبل الوكالة وما لا يقبل من أول الطهارة إلى آخر الديات ويذكرونها فردا فردا بعد الإشارة إلى شرعية أصل الوكالة.

فظهر أن الشك في قابلية الشي ء للوكالة لا رافع له الا بملاحظة أدلة ذلك الشي ء ، فان دلت على اعتبار المباشرة فيه فهو ، وكذا لو دلت على عدم اعتبارها وان كانت مجملة ، فالمرجع في كل باب الى الأصل المقرر في ذلك الباب. واللّه العالم.

ما ذكرناه من عدم جواز قضاء المقلد كان مختصا بحال الاختيار ، وأما حال الاضطرار - يعني عدم وجود مجتهد في البلد وتعسر الترافع اليه أو تعذره - فيظهر الحال فيه بعد ذكر مقدمة أشرنا إليها إجمالا ، وهي :

ان وجوب القضاء وفصل الخصومات ورفع المنازعات من المستقلات العقلية التي يستقل بها العقل بعد حكمه بوجوب بقاء النظام ، ولذا احتملنا قويا في الآية الشريفة « يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ » (1) أن يكون المتفرع على الخلافة القيد ، أعني كون الحكم على نحو الحق ، بأن تكون شرعية أصل الحكم له معلومة بالعقل المستقل ويكون الغرض من التفريع آكدية الحكم بالحق في حق الخلفاء. لكن ذلك الحكم من العقل على وجه الإيجاب الجزئي ، بمعنى حكمه بوجوب وجود القاضي والفاصل في الجملة ، وأما حكمه بوجوب القضاوة على الجميع أو على البعض المعين فلا.

ص: 55

ولا يرد عليه : أن الإجمال في حكم العقل غير معقول ، لأن الإجمال ليس في موضوع حكم العقل ولا في محموله بل في مصاديق الموضوع. نظير استقلاله بقبح تناول المضر ، فإنه لا ينافي شكه في قبح تناول شي ء باعتبار الشك في اندراجه تحت مفهوم المضر.

فالذي يقضي به العقل أن يكون شخص قاضيا بين الناس مع عدم ترتب المفسدة على قضاوته ، ولما لم يتشخص عنده هذا الشخص ولا يدرك مصاديقه فتعيينه موكول الى الشارع العالم بخفيات الأمور ، فتعيين الشرع شخصا للقضاء تشخيص لموضوع حكم العقل ، كما أن حكم الشرع بأصل القضاء تأكيد لحكم العقل ، فان تعين من قبل الشارع القاضي فهو المتبع ، وإلا فإن كان في المكلفين شخص متفق عليه وقدر متيقن وجب الاقتصار عليه ، لأن الضرورة تتقدر بقدرها ، والأوجب على المكلفين جميعا وجوبا عقليا كفائيا ، لاستحالة التعيين المستلزم للترجيح بلا مرجح.

وهذا أصل عقلي مطرد في جميع الأمور الحسبية القاضي بإقامتها العقل المستقل ، كاغاثة الملهوف ومحافظة النفوس والأموال الضائعة ونحوها من الأمور الحسبية ، فإن الضابط فيها ما ذكرنا من اتباع التعيين الشرعي للمقيم بها ، ومع عدم التعيين الشرعي فالاقتصار على الشخص المتفق عليه والقدر المتيقن ، ومع التساوي فالوجوب الكفائي.

إذا تحقق ذلك فاعلم : أن حكم النزاع في الموضوعات غير حكمه في الحكم الشرعي ، فهنا مسألتان :

( الأولى ) الشبهات الموضوعية

فالذي يقتضيه النظر أن في حال الاضطرار - بمعنى تعذر الرجوع والرفع الى المجتهد أو تعسره تعسر ألا يرضى الشارع بمثله - لا يشترط في القاضي الاجتهاد ،

ص: 56

فيجوز للمقلد حينئذ بل يجب وجوبا عقليا ناشئا من استقلال العقل بمقدماته ولو بملاحظة حال الشارع :

« أحدها » وجوب حسم مادة النزاع والدعوى وعدم جواز الحكم ببقاء الدعاوي غير مفصولة في المنازعات التي هي مجاري البينات والايمان. وهو واضح والإلزام اختلال النظام وتضييع الحقوق والأموال المعلوم من الشرع وجوب حفظها كالنفوس حسبة ، بل ربما يؤدي الى ضياع النفوس المحترمة جدا.

« وثانيها » - عدم جواز الرجوع الى سلطان البلد وتبعته ، لكون الترافع إلى الجائرين رجوعا الى الجبت والطاغوت المحرم بنص الكتاب العزيز والسنة والإجماع المحقق.

فان قلت : حرمة المراجعة إليهم حال الاضطرار غير مسلمة ، لان الضرورات تبيح المحظورات ، وأي ضرورة أعظم من محافظة النظام والحقوق والنفوس ، فلا يزاحمه شي ء من المحرمات.

قلت : المقدمة المحرمة يجوز ارتكابها لبعض الواجبات المهملة إذا انحصرت المقدمات فيها ، وأما مع عدم الانحصار - كما فيما نحن فيه لا مكان وجوب الحفظ المشار اليه بالمرافعة الى غير الجبت والطاغوت - فهي باقية على حرمتها.

فان قلت : ليس في المقام مقدمة مسلمة غيره الا بعد معلومية شرعية قضاء غير المجتهد ، وهو أول الكلام.

قلنا : كونه أول الكلام لا يلحقه بالرجوع الى الجبت والطاغوت في التحريم لأن غاية ما ثبت من الأدلة عدم شرعية قضاء المقلد في حال الاختيار من جهة عدم الدليل لا من جهة حرمته ذاتا كالرجوع الى الجبت. ولو سلم حرمته الذاتية فالقدر المسلم منه حال الاختيار لا مطلقا ، وأما الرجوع الى الطاغوت فحرمته

ص: 57

تعم الأحوال كلها جدا.

« وثالثها » - عدم وجوب الرجوع الى المجتهد الذي فرض كون الرجوع اليه لبعده عن بلد المخاصمة متعذرا أو متعسرا لا يرضى الشارع بمثله ، وهو أيضا واضح. ضرورة أن ما يقع في البلد في كل يوم أو شهر من الدعاوي لو قيل بأنه يجب فيها الرجوع الى المجتهد النائي. وأنه لا بد للمتخاصمين من شد الرحال إليه في قليل من الدعوى أو كثيرة ، كان أمرا مضحكا لا ينبغي نسبته الى عاقل فضلا عن حكيم. وبعد ملاحظة هذه المقدمات فالعقل يستقل بأنه يجب أن يكون في ذلك البلد رافعا للمخاصمات في الشبهات الموضوعية على وجه تأتي إليه الإشارة.

( المسألة الثانية ) ما إذا كان المتنازع فيه من المسائل الخلافية.

مثل منجزات المريض وثبوت الشفعة إذا كان الشركاء أزيد من ثلاثة وتحريم عشر رضعات وأمثالها.

والتحقيق عدم استقلال العقل فيها بوجوب رفع المخاصمات من مقلدي البلد ، لأنه لا يلزم من عدم فصله مخالفة قطعية أو احتمالية للواقع أزيد مما يلزم من الفصل. وليس فيه أيضا اختلال النظام. بل يجب عليهم الرفع الى المجتهد النأي. وليس فيه مشقة أصلا ، مثل ما كان في الشبهات الموضوعية ، إذ لا يحتاج الفصل فيها إلى إقامة بينة وجرحها وتعديلها ، لان الحكم في المسائل الخلافية انما يحصل بمجرد الفتوى ، فيجب على المدعي ترك الدعوى الى أن يستفتي حال المسألة عن المجتهد النائي. وهذا أمر سهل ، لا غاية ما في ذلك استدعاء الاستفتاء زمانا قليلا أو كثيرا ، وترك الدعوى في المسائل الخلافية برهة من الزمان ليس فيه من المحذور شي ء.

ومما ذكرنا ظهر الحال في صورة التداعي أيضا ، فإن تكليف المتداعيين

ص: 58

ترك الخصومة الى أن يظهر الحال ، وعلى المؤمنين كفاية يجب منعهما عن الدعوى ، كمنع المدعي في صورة عدم التداعي.

كما ظهر أيضا أنه لا يرد علينا لزوم تعطيل المال في بعض المسائل الخلافية ، لأنه إنما يقبح لو كان مستداما ، وأما مع تمكن الاستفتاء من المجتهد ولو في عرض سنة أو سنتين فلا ضير فيه.

وأما القول بأن متاركة الدعوى أو ترك المدعي للدعوى وعدم فصلها يستلزم العلم بالمخالفة القطعية ، نظرا الى حصول العلم عادة بأن الدعاوي إذا كثرت - ولو في المسائل الخلافية - حصل العلم بحقية بعضها ، فيلزم من منع الكل مخالفة علمية.

ففيه بعد ما مر من أن الترك ليس مستداما بل في برهة من الزمان : المنع الواضح لان فصل الدعاوي إذا كان الحق في طرف المدعى عليه عند المجتهد الذي يقضي بينهما يتضمن هذا المحذور أيضا ، فإن كان في منع المدعي عن الدعوى في الدعاوي الكثيرة قبحا لاستلزامه المخالفة العلمية - كان قضاء مثل هذا الحاكم أيضا كذلك.

وبالجملة فرق وضاح بين الشبهات الموضوعية والحكمية ، فإنه لا علاج عقلا في الأول الا بمباشرة شخص من أهل البلد للخصومات ، لان تكليف المترافعين على شد الرحال الى المجتهد عسر منفي وأمرهما بترك الدعوى تضييع للحقوق وابقاءهما متعاركين ومتنازعين يستلزم الفساد والفتنة المستلزمين لاختلال النظام ، والرجوع الى حكام الجور ركون الى الجبت والطاغوت.

فيتعين أن يكون من المؤمنين من يقوم بموازين القضاء ، فان غرض الشارع متعلق بإقامتها جدا ، وتعيين المقيم كالنبي والوصي ومأذونهما غرض في غرض ، وحيث يتعذر أحد الغرضين لا يجوز إهمال الغرض الأخر. بخلاف الشبهة

ص: 59

الحكمية ، فإنه لو أمر المتخاصمين بترك النزاع الى أن يظهر الحال من المجتهد فلا يلزم شي ء من المحذورات. وليس لك أن تقول كذلك في الأول ، لأن الاستفتاء لا ينفع.

هذا كله إذا أمكن الرفع الى المجتهد ، وان تعذر اما لعدم وجوده في العالم - العياذ باللّه - أو مع وجوده وعدم إمكان الرجوع اليه فالحكم في الشبهات الحكمية كما ذكرنا ، فيتوقع زمان الاختيار بوجود مجتهد رافع وفاصل للدعاوي.

نعم في بعض المسائل الخلافية يلزم حينئذ تعطيل المال الأبدي ، وحينئذ لا بد من سلوك طريق سالم عن هذا المحذور ، الا أنه لو قيل بمتاركة الدعوى حينئذ وإبقاء المال في حكم مال مالك له ظاهرا ان كان المورد من التداعي والا في يد المدعى عليه لم يلزم أيضا محذور ولا يجوّزه العقل أزيد مما يلزم من حكم الحاكم وقضاء القاضي بمجرد الفتوى كما أشرنا.

وأما الشبهات الموضوعية فالحكم فيها أيضا كما ذكر من وجوب وجود رافع للخصومات من مقلدي البلد ، لكن بينه وبين إمكان الرجوع الى المجتهد مع التعسر في الاستيذان ، فرق يظهر في ضمن بعض التنبيهات.

وينبغي التنبيه على أمور :

( الأول ) ان ما سمعت من سقوط شرط الاجتهاد حال التعسر ليس المراد به استبداد أهل البلد في نصب المقلد للقضاء ، بل يجب عليهم الاستنصاب من المجتهد ، فنصب المجتهد بعض أهل البلد للقضاوة ، وذلك للقاعدة المشار إليها من الاقتصار على القدر المتيقن ، لان احتمال مدخلية نصب المجتهد في تلك الحالة قائم ومعه لا يجوّز العقل - أي لا يستقل - باستبدادهم من دون نصب

ص: 60

المجتهد.

فالمراد من كون الاجتهاد شرطا اختياريا أنه مع التعذر يجوز قضاؤه المقلد بنصب المجتهد ، بخلاف حال الاختيار فإنه لا يجوز مطلقا حتى مع النصب.

( الثاني ) انه لو قيل باستبداد أهل البلد وأنه لا مدخلية لنصب الحاكم في حال الاضطرار لا يجوز لهم الاستبداد أيضا. نظير مسائل التقليد ، فان القول بجواز تقليد المفضول مثلا لا ينفع بحال العامي المقلد ، إذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الأعلم.

فالجواز وعدم الجواز في هذه المسائل انما هو حكم المسألة التي يجري على طبقها المجتهد لا المقلد ، بل المقلد يجب عليه سلوك القدر المتيقن ، لأن الأخذ بغيره من المسائل النظرية يحتاج الى اجتهاد صحيح ليس المقلد من أهله ، والقدر المتيقن في كل مسألة شي ء كالرجوع إلى الأعلم في مسألة التقليد والاستنصاب من المجتهد فيما نحن فيه ، ثمَّ المجتهد يرى رأيه فيفتي بمقتضى رأيه. فالبحث في أمثال هذه المسائل إنما ينفع للمجتهد دون المقلد ، وهو واضح ومتضح في محله.

( الثالث ) إذا نصب المجتهد مقلدا للقضاء ، ففي جواز قضائه مطلقا أو في خصوص ما لو رفع الى المجتهد لكان حرجا. وجهان مبنيان على أن العسر والحرج المنفيين في الشرع هل هما منوطان بالحرج والعسر الغالبين أو الشخصيين.

وقد مضى في باب الغصب في إتقان قاعدة لا ضرر بعض الكلام في ذلك ، فعلى الأول يقضي مطلقا وعلى الثاني لا يقضي الا في الموارد العسرية والحرجية.

وفي غيرها - كما إذا لم يكن على المدعي والمنكر المسير الى المجتهد مع البينة والجارح والمعدل عسرا أصلا ، أو كان الفاصل لدعواهما هو اليمين خاصة مع

ص: 61

سهولة المسافرة إلى المجتهد في غاية السهولة ، يرجع الى المجتهد.

ويمكن أن يقال : انه لو قيل بأن المناط هو الحرج الشخصي لم يلاحظ فيما نحن فيه خصوصيات الموارد أيضا ، لأن تميز موارد الحرج عن غيرها ينجر الى الاحتياط في الموارد المشتبهة وهو بالرجوع الى المجتهد ، فيلزم الحرج والعسر أيضا. نظير ما قيل في نتيجة دليل الانسداد من بطلان الاحتياط ولو في مجاريه ، لان تميز موارد الاحتياط لعسره ينجر الى الاحتياط في كثير من الشبهات الذي هو عسر ، خصوصا في حق المقلد العامي الذي لا يتمكن من تميز موارده الجلية فضلا عن الخفية.

لكنه قياس مع الفارق ، لأن المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا يعرف سهولتها وصعوبتها كما لا يخفى.

( الرابع ) هل يجب على المقلد المنصوب القضاء بحسب ما يقتضيه تقليده في موازين القضاء أو يجب عليه الأخذ بالطريق الأرجح والأقوى ، كموافقة المشهور ان كان من أهل معرفة ذلك ، ونحوه من الأمور المقررة المترتبة للتقليد عند عدم المجتهد.

وبعبارة أخرى : حال القضاء بعد فرض نصب المجتهد كحال التقليد في الرجوع الى كتب الأصحاب والأخذ بالمشهور ثمَّ الأكثر قائلا وهكذا ، أو يجب على المنصوب القضاوة على حسب التقليد؟ وجهان أقواهما الثاني ، لأن ترجيحات المقلد لا عبرة بها في نظر الشارع ، والأخذ بأقوى الطريقين انما هو تكليف من كلف بالنظر ، وأما من منع عنه وأمر بأمر تعبدي كالتقليد فما يلوح له من الظنون الموافقة لذلك الأمر التعبدي أو المخالفة له مثل الحجر الموضوع في جنب الشجر ، فالتقليد والقضاء حيث يجوز يصدران من مصدر واحد.

ونظير هذا التوهم ما توهم في رد الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم ،

ص: 62

بأنه الأقرب الى الواقع ، من أن قول المفضول قد يكون هو الأقرب لموافقة الشهرة ونحوها. وفساده يظهر مما أشرنا إليه هنا وبسطناه في محله.

( الخامس ) هل يجب على المقلد القضاء بحسب تقليد مجتهده أو بحسب رأي المجتهد الناصب له أو يتخير ، والمقصود بيان تكليف المجتهد وأنه بأي شي ء يفتي لا تكليف المقلد ، فإنه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أي حال كما مر.

والظاهر أن المرجع فيه نظر الناصب أيضا ، ولو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقن أو لأن الطرق المخالفة لرأيه غير فاصل للقضاء ، كما هو الشأن في جميع الأمور المختلفة.

( السادس ) يجب على الناصب نصب أعلم أهل البلد تقليدا وأورعهم ، إلى آخر ما يرجح به في المجتهدين من المرجحات ، وهو واضح لأنه القدر المتيقن.

( السابع ) يجب على أهل البلد في الصورة الأخيرة - يعني حال تعذر الاستنصاب أيضا - نصب أعلم أهل البلد للقضاء ، وميزان القاضي حينئذ هو ميزان التقليد عند تعذر المجتهد ، وهو مذكور في محله على نحو من الترتيب.

هذا إذا لم يكن المقلد القاضي ملتزما بتقليد ، والا فيقضي حسبما يقتضيه تقليده.

( الثامن ) قضاء المقلد في جميع الفروض المزبورة فائدته رفع الفتنة والفساد ومحافظة الحقوق خاصة ، وأما سائر ما يترتب على قضاء المجتهد من الأحكام - كحرمة النقض وعدم جواز تجديد المرافعة - فلا لان العقل انما يستقل بما ذكرنا ، وأما هذه الأحكام فهي أمور ثابتة من الأدلة الشرعية.

وما ذكرنا سابقا من عدم الاحتياج في إثبات حرمة النقض الى غير أدلة

ص: 63

القضاء فإنما هو في الأدلة الشرعية ، فإن لفظ « القضاء » يستفاد منه حرمة النقض أيضا على ما مر إليه الإشارة ، ومن الواضح أن حكم العقل أمر لبي معرى عن جميع المفاهيم التي تستفاد من الأدلة اللفظية.

ثمَّ ان المحقق القمي قد سمعت أنه تعرض لبعض هذه الفروع في جواب سؤاله ، وعلى صاحب المجال المراجعة إليه لا بد. واللّه العالم بحقائق الأمور.

لا يجوز الترافع والتحاكم الى حكام الجور في حال الاختيار ، أي مع إمكان الرجوع الى حكامنا بالأدلة الأربعة :

( فمن الكتاب ) قوله تعالى « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » (1).

ورد على ما قيل في حق بعض المنافقين الذي وقع بينه وبين بعض اليهود منازعة حيث رضي اليهودي بحكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وامتنع عن ذلك ورضي بحكم بعض اليهود.

ودلالته على حرمة المرافعة إلى الطاغوت المراد به حكام الجور واضحة من احدى الجهتين :

( إحداهما ) أن يقال : ان التعجب المدلول عليه بقوله « أَلَمْ تَرَ » متوجه ومتعلق بالجمع بين زعم الايمان وارادة التحاكم الى الطاغوت ، فيدل على أن زعم الايمان لا يجامع تلك الإرادة فضلا عن المزعوم به - أعني الايمان - والمراد - أعني التحاكم - فيكون الكلام في أعلى درجة البلاغة والمبالغة في

ص: 64

بيان حرمة الترافع إليهم.

( وثانيتهما ) كما هو ظاهر ما يقتضيه قاعدة اللفظ أن يقال : ان محل التعجب ليس هذا الجمع بين الأمرين بل هو ارادة التحاكم الى الطاغوت مع كونهم مأمورين بكفرانه ، فيكون حينئذ أيضا دليلا صريحا على حرمته كما لا يخفى.

لكن الأول أبلغ وآكد في المطلوب كما قلنا ، لكن يكون العدول من الايمان الى الزعم حينئذ حيث لم يقل « الى الذين آمنوا » بل قال « يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا » لنكتتين : إحداهما التنبيه على نفاقهم وأنهم يزعمون أنهم مؤمنون وليسوا منهم واقعا ، والثانية التنبيه على أن ارادة التحاكم الى الطاغوت ناش من نفاقهم أعني الايمان الزعمي ، بناء على اشعار التعليق على الوصف بعليته.

( ومن السنة ) مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به (1).

وكلمة « سحتا » حال مفسرة للموصوف.

وقد استشكل صاحب الكفاية في كونه سحتا مع كونه حقا فيما إذا كان المتنازع فيه عينا. وفيه ان ظاهر لفظ « السحت » الدين ، لأنه عبارة عن مال الغير ، فلا ينطبق على ما إذا كان المأخوذ بحكم الطاغوت عينا إذا كان حقا ، بأن يكون المأخوذ ماله في الواقع.

ولعله توهم أن السحت مطلق المال الحرام ولو كان مال نفسه إذا حرم لعارض. وهو فاسد. بل السحت لغة معناه مال الغير المحرم. فلا دلالة في الحديث حينئذ على حرمة المأخوذ إذا كان عينا.

ص: 65

ولا إشكال ، لأن الدين لا يتشخص بدفع المدعى عليه كرها ناشئا من حكم الحاكم ، فيكون سحتا لكونه باقيا في ملك الدافع ، الا أن يتوصل الى حله بنحو آخر خارج عن مفروض الحديث كالمقاصة ونحوها ، وهو خارج عن مدلول الرواية ، ضرورة عدم سوق الحديث لا ثبات حرمة المأخوذ بحيث لا يقبل سببا محللا.

والحاصل ان مقتضى الإجبار الجوري على الدفع أنه لا يتشخص ما في ذمة الدافع في المدفوع ، ومعه لا شبهة في كونه سحتا حراما. وإمكان عروض سبب الحل بعد ذلك لمقاصة ونحوها لا ينافي الحكم بحرمته وبكونه سحتا قبل طرو السبب - فافهم.

هذا إذا كانت المقاصة جائزة مع وجود الحاكم وإمكان التوصل إلى الحق بحكمه ، والا فلا إشكال في الحديث أصلا ، لأن مفروض الحديث صورة إمكان الرجوع والترافع الى حكام العدل ، فيكون المأخوذ سحتا غير جار فيه التقاص أيضا.

هذا حكم حال الاختيار ، وأما حال الاضطرار - بمعنى عدم إمكان التوصل إلى الحق الا بالتحاكم الى حكام الجور - فالظاهر الجواز. وما يقال من أنه اعانة على الإثم فيحرم ، مدفوع :

أولا - بالمنع لاختلاف الحيثيتين ، فان التحاكم حينئذ توصل إلى الحق ، فمن هذه الحيثية لا يندرج تحت الإعانة ، فإن بعض الافعال يتنوع بحسب القصد كما لا يخفى. مع أنه لا اعانة فيه للحاكم المرجوع إليه أصلا.

وثانيا - ان أدلة نفي الضرر حاكم على ما دل على حرمة الإعانة ، نظير حكومتها على سائر التكاليف الشرعية. واللّه العالم.

ص: 66

قال في الشرائع : لو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له الامتناع ، لان ما يلزم به الامام واجب ، ونحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام لم يلزم بما ليس لازما - انتهى كلامه رفع مقامه.

وما ذكره من عدم الجبر مشكل مع كون القضاء كفائيا ، لان الكفائية عند الأكثر تتضمن التعيين الحتمي وان كان فعل البعض مسقطا ، ومع فرض الوجوب التعييني اتجه الإجبار. الا أن يقال : انه بالامتناع يخرج عن القابلية لكونه فسقا.

وهو جيد ، لكن يلزمه عدم الإجبار في صورة الانحصار أيضا ، مع أنه صرح فيها بالإجبار ووجوب الإجابة.

ويمكن أن يقال : ان القضاء انما يكون كفائيا بعد اذن الامام ، وكلامهم في بيان الحال قبل حصول الاذن ، فهو قبل تحقق الاذن ليس بواجب على أحد ، حتى يكون كفائيا أو غيره.

ويدفعه : أولا ان لازم ذلك عدم الإجبار في صورة الانحصار أيضا. وثانيا ان القضاء واجب كفائي ، واذن الامام شرط الصحة نظير اذن الولي في صلاة الميت - فتأمل.

ثمَّ ان ما ذكره المحقق في رد الشيخ لا يخلو عن غموض واشكال ، وتوضيح المقام ان أمر الامام وإلزامه على أنحاء : منها ما يتعلق بالواجبات العينية ، ومنها ما يتعلق بالسياسات ، ومنها ما يتعلق بالأمور العادية الراجعة إلى حوائج الإمام عليه السلام كشراء اللحم وتزويج المرأة وما شابههما.

ص: 67

لا إشكال في وجوب طاعة الإمام عليه السلام في الأول ، لأن أمره حينئذ أمر اللّه تعالى ، بلا تحقيق أن تسمية ذلك الطاعة للإمام مسامحة ، لأن الأمر بالواجبات المجهولة لا جهة له الا الكشف عن أمر اللّه تعالى وبالواجبات المعلومة لا جهة له سوى الأمر بالمعروف المساوي فيه كل الناس.

وكذا لا إشكال في وجوب إطاعته في القسم الثاني الراجع الى السياسات المدنية ، لأن التدبير المدني في الرعية أمر مأمور به من قبل اللّه تعالى ، فهو راجع الى القسم الأول حقيقة.

وأما الثالث الذي هو مصداق اطاعة الامام عليه السلام ليس الا ، فوجوبها أيضا ثابتة بالأدلة الأربعة ، قال اللّه تعالى « أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » (1) دل على استقلال الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم في الإطاعة ، وهو لا يكون إلا في الأوامر الراجع مصالحها اليه «صلی الله علیه و آله و سلم» .

إذا تحقق ذلك فالأمر بالواجبات الكفائية إذا فرض كونه على وجه الحتم والإلزام لا بد أن يرجع الى أحد القسمين الأخيرين ، فاما أن يكون تعيين الملزم عليه له خصوصية راجعة إلى السياسات أو إلى الامام عليه السلام. وعلى التقديرين اتجه ما في الخلاف ولا يظهر وجه لما ذكره المحقق.

ولعل مراد المحقق أن الأمر بالواجبات الكفائية من حيث أنه واجب كفائي لا يجب إجابته ، لأن هذه الحيثية غير ملزمة ، والأمر بها لا يزيد عن هذه الحيثية ، فلو وجدنا إلزامه «عليه السلام» لواجب كفائي حملناه على الإلزام من الحيثية المشار إليها ، فلا يجب الإجابة لا أنه إذا علمنا الإلزام زائدا على ما يقتضيه الكفائية لم يجب الإجابة أيضا ، وهو واضح. واللّه أعلم.

ص: 68

فوائد القضاوة وما يصل الى القضاوة من جهة القضاوة على أقسام بين حلال وحرام :

( منها ) ارتزاق القاضي من بيت المال ، وهو البيت المجتمع فيه مال المسلمين ، أعني ما أعد لمصالحهم ، كسهم سبيل اللّه من الزكاة والأجور المحصلة من الأراضي الخراجية والأوقاف العامة لكل المسلمين ، فان هذه الأموال فالمسلمون فيها شرع سواء. وليس المراد به مطلق الزكاة أو ما يرجع الى الفقراء ، فيجوز لوالي البلد أن يرزق القاضي من بيت المال إذا امتنع من مباشرة القضاوة إلا به.

أما على القول بجواز أخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فواضح ، فيدل على جواز الارتزاق حينئذ فحوى ما دل على جواز أخذ الأجرة ، لأن الارتزاق ليس بأجرة حقيقة وان كان يرجع إليها بحسب المعنى.

وأما على القول بعدم جواز أخذ الأجرة فلان الارتزاق لا يصدق عليه الأجرة حقيقة كما عرفت فلا مانع منه. نعم مع وجود المتبرع بالقضاوة ففي جواز الرزق للوالي وجهان : من كون نصب القاضي من المصالح العامة ، ومن أن مصلحة المسلمين مع وجود المتبرع نصبه لا نصب المرتزق ، الا أن يكون في نصبه مزية راجعة إلى المسلمين.

ولا فرق فيما ذكرنا بين صورة الانحصار وعدمه ولا بين احتياج المنصوب وعدمه ، لكن في الشرائع الفرق بين الصور ، فاشترط في جواز الارتزاق أحد الأمرين اما الحاجة أو عدم الانحصار ، فلو لم ينحصر جاز مطلقا ومع كون الأفضل عدم الارتزاق عند عدم الحاجة ، وان كان محتاجا جاز مطلقا أيضا.

ولعل الوجه في ذلك صدق الرشوة المنهي عنها للقاضي عليه. ولا بعد فيه ،

ص: 69

الا أن قضية ذلك عدم الفرق أيضا بين الصور ، كما أن قضية ما ذكرنا أيضا عدم الفرق.

فظهر أن الحق الارتزاق مطلقا ، للإجماع ظاهرا على جوازه في الجملة ، فلو كان رشوة حرم جدا ، كما أنه لو كان أجرة كان حاله حال أخذ الأجرة في سائر الواجبات الكفائية ، مع أن جواز الارتزاق في الجملة لا اشكال فيه ولا خلاف ، وهذا يدل على مغايرة حقيقته لحقيقتهما.

( ومنها ) أخذ الأجرة.

وجوازه مبني على أخذها في الواجبات الكفائية ، وقد بسط الأستاد دامت إفاداته المقال في هذا المجال في المتاجر مع زيادة توضيح وتحقيق.

وجملة القول فيه : ان مقتضى القاعدة أن ما دل على صحة الإجارة وما في حكمها لا مانع من العمل به في الواجبات حتى العينية فضلا عن الكفائية من حيث أنها واجبات ، بل المانع من العمل به أحد أمور إذا وجد أحدها حرمت الأجرة مطلقا واجبا كان المتعلق أو غيره :

أحدها - أن يكون المتعلق مما لا ينتفع به المستأجر ، فالأدلة الدالة على الإجارة غير شاملة لمثل ذلك ، بل الدليل على فسادها حينئذ موجود ، لكونه أكلا للمال بالباطل ، لان العمل إذا لم يكن يصل نفعه إلى المستأجر لم يصلح للعوضية ، فيكون شبيه البيع بلا ثمن.

ويتفرع على هذا الشرط فساد استيجار الشخص لما يجب عليه من العمل كصلاة الظهر مثلا ، فإن عبادة كل شخص لا تنفع إلا بحاله ، وفرض بعض الفوائد على مثله - كتحصيل الثواب بتعويد الشخص على العبادة وما أشبهها - فوائد راجعة إلى الاستيجار والتعويد وليست راجعة إلى نفس العمل كما لا يخفى. مع أن فرض بعض الفوائد إذا لم يكن معهودا في نوع العمل المستأجر عليه لا عبرة

ص: 70

به في أحكام العقود المعاوضية كما لا يخفى.

وقد يتوهم أن الواجب من حيث كونه واجبا ينافي أخذ الأجرة بإزائه ، وهو ممنوع الا أن يرجع الى الشرط الثالث.

وثانيها - أن لا يكون الأثر المتعلق مشروطا بأمر ينافيه إيقاعه للغير.

ويتفرع على ذلك عدم صحة الاستيجار على بعض العبادات الغير واجبة ، كالصلاة المعادة وكغسل الجمعة ، فإن أثر العبادة مشروط بقصد القربة ، وينافيها إيقاع العبادة وفاء للمستأجر.

وقد يتوهم أن الأمر بوفاء العقد يؤكد جهة التقرب فضلا عن أن يكون مانعا.

وهو سهو ، لأن الأمر بالوفاء انما يعقل امتثاله وترتب الثواب عليه بعد إمكان تسليم العمل الذي هو محقق عنوان الوفاء. والعمل الذي وقع عليه الإجارة انما هو التعبد بالصلاة لا نفسها ، والتعبد بها - مع كون الداعي والمحرك إليها هو تملك الأجرة - غير معقول.

فان قلت : يمكن أن يأتي بالصلاة لغير هذا الداعي ، بل لداعي الأمر بالوفاء بمقتضى الإجارة ، فإن هذا أمر ممكن ، فاذا تمكن من ذلك صحت الإجارة ووجب الإتيان لأجل هذا الداعي المحصل للتقرب مقدمة للوفاء المأمور به ، إذ الصلاة حينئذ عبادة لكونها مصداقا للوفاء المأمور به ، ولا يشترط في كون الشي ء عبادة إمكان التقرب بها من جميع الجهات والعناوين.

قلت : هذه التقرب انما حصل بقصد امتثال الأمر بالوفاء ومقدمة الوفاء التي يحتاج إليها هو التقرب الذي يتعلق به الأمر بالوفاء ، أعني التعبد بالصلاة والتقرب بها مع قطع النظر عن هذا الأمر ، إذ المفروض اعتبار التقرب فيما يتحقق به

ص: 71

الوفاء ، أعني ما يوفى به.

ومن الواضح عدم صلاحية التقرب الحاصل من امتثال الأمر أن يكون مجزيا عن التقرب المعتبر في المأمور به. نعم لو أمكن التقرب بالصلاة مثلا مع قطع النظر عن كونه وفاء مأمورا به أمكن حصول تقرب آخر فيه بملاحظة كون هذا المتقرب به امتثالا لأمر آخر وهو الأمر بالوفاء - فافهم.

فان قلت : يمكن التقرب بالصلاة باعتبار كونها راجحة في نفسها مع قطع النظر عن كونها متعلقا للإجارة ، فيصح الاستيجار لها حينئذ ويجب على المؤجر إتيانها بداعي رجحانها الذاتي.

قلت : رجحانها الذاتي إنما يعقل ان يكون منشأ للتقرب إذا كان هو الداعي ، وكون داعيا انما يعقل إذا كان لغير الإجارة ، والا فيؤول الأمر إلى كون الأجرة داعيا إلى الداعي الذي هو الرجحان ، وهو ينافي التقرب ، كما إذا كان الداعي هو نفس الأجرة ابتداء. فلا فرق بين أن يكون الداعي إلى الصلاة مثلا ابتداء غير رجحانها الذاتي أو يكون الداعي إليها منتهيا الى الغير.

فان قلت : قد ورد بعض العبادات لبعض الغايات كسعة الرزق وحصول الولد ، وهذا يبطل ما قلت ، فلا ينافي القربة المعتبرة في الصلاة كون الداعي إلى التقرب بها التوصل الى بعض المنافع المباحة.

قلت : فرق واضح بين كون المنفعة المباحة الداعية إلى التقرب - أعني فعل الصلاة مثلا - اللّه من الخالق وبين كونها من المخلوق ، فإن الثاني ينافي القربة دون الأول - فافهم.

هذا ، وربما يتوهم أن ما ذكرناه من منافاة قصد القربة للاستيجار فيما يعتبر فيه التقرب يستلزم القول بعدم صحة استيجار الولي للقضاء عن الميت وان صح التبرع بالقضاء عنه ، وكذا الاستيجار بسائر العبادات المشروع فيها التبرع بها عن الغير

ص: 72

كتلاوة القرآن وزيارة الأئمة وصلاة الهدية وأمثالها ، نظرا الى عدم منافاة التبرع لقصد القربة فيها ، بخلاف قصد أخذ الأجرة.

وعلى ذلك يبنى قول جماعة بالمنع عن الاستيجار للصوم والصلاة عن الميت مع القول بصحة التبرع بهما عنه. وهو خطأ لأن الإجارة فيما ذكر انما يقع على النيابة لا على متعلقها - أعني نفس العبادة. والنيابة نفسها ليست من العبادات المتوقف صحتها على قصد القربة حتى ينافيه الاستيجار ، بل هي من المعاملات التي يؤثر أثرها بلا قربة ، سواء كان متعلقها من المعاملات أيضا أم من العبادات ، فالاجير النائب ينزل نفسه بمنزلة المستنيب ، تنزيلا جعليا وفاء لعقد الإجارة ، وبعد هذا التنزيل يكون بمنزلة المستنيب ، فيتوجه إليه الأمر المتوجه الى المستنيب ، فيكون فعله وتقربه تقربه. وهذا - أعني صيرورة فعله فعله - هو المراد بأثر النيابة.

وتوضيح المقام يستدعي كشف القناع عن حقيقة النيابة وذكر بعض ما يترتب عليها من الاثار ، فنقول :

ان النيابة عبارة عن تنزيل الشخص نفسه بمنزلة شخص آخر فيما يكون له أولا وبالذات من الافعال ، ثمَّ إتيان المنوب فيه بقصد النيابة. وهو أمر من الأمور الواقعية الخارجية المتعارفة بين الناس ، ولا يقدح في كونها من الأمور الواقعية كونها أمرا اعتباريا كسائر الأمور الاعتبارية المتعارفة بين الناس ، مثل الذمة وتملك المعدوم ونحو هما من الأمور الاعتبارية ، بل التحقيق أن أكثر ما يجري بين الناس من المعاملات التي أمضاها الشارع لا حقيقة لها سوى الاعتبار ، كالوكالة والضمانة والكفالة والوصاية وأمثالها من المعاملات.

والفرق بينها وبين الوكالة أن الوكالة صفة قائمة بالوكيل حاصلة من التوكيل ،

ص: 73

بخلاف النيابة فإنها عبارة عن فعل النائب وتنزيله نفسه منزلة المنوب عنه من غير حاجة الى الاستنابة. نعم ربما بتوقف ترتب أثرها التي يأتي ذكره عليها على الاستنابة بحيث لا يترتب شي ء على التبرع بها ، كما في النيابات المتعارفة في الأمور العادية ، فان النيابة في تلك الأمور لا تجدي شيئا إلا بعد تحقق الاستنابة ، فمن قبّل يد زيد نيابة عن عمرو مثلا فتقبيله لا يكون بمنزلة تقبيل عمرو الا بعد استنابة عمرو له في التقبيل. وكذلك في أكثر الشرعيات ، فان النيابة فيها أيضا غير مؤثرة إلا بعد الاستنابة.

نعم في بعض العبادات حصل من الشارع إمضاء الشارع النيابة التبرعية كالزيارة مثلا ، لكنه يقتصر فيه على مورد الإمضاء ، كما أنه يقتصر في تأثير النيابة مطلقا حتى مع الاستنابة على الإمضاء الشرعي والرخصة الشرعية ، فالوكالة نظير الوصاية صفة من الصفات.

والنيابة فعل نفساني يعرض الفعل الخارجي ، فيكون عنوانا له ، كالتواضع والإكرام العارضين للقيام ، كما أن الضمانة فعل يفعل بالجوارح.

والغرض ان النيابة حيثما تصح تجري مجرى البيع والصلح ونحوهما من المعاملات في كونها فعلا اختياريا سببا لبعض الاحكام على حد سببية المبيع مثلا للملكية ، وأما أثر النيابة وفائدة ذلك التنزيل التي تجري مجرى فائدة البيع - أعني الملك - فهو صيرورة النائب بمنزلة المنوب عنه وصيرورة فعله بمنزلة فعله ، كما أن فائدة الضمانة صيرورة الضامن كالمضمون عنه وصيرورة ما في ذمته من الدين في ذمة الضامن.