الصورة

ص: 20

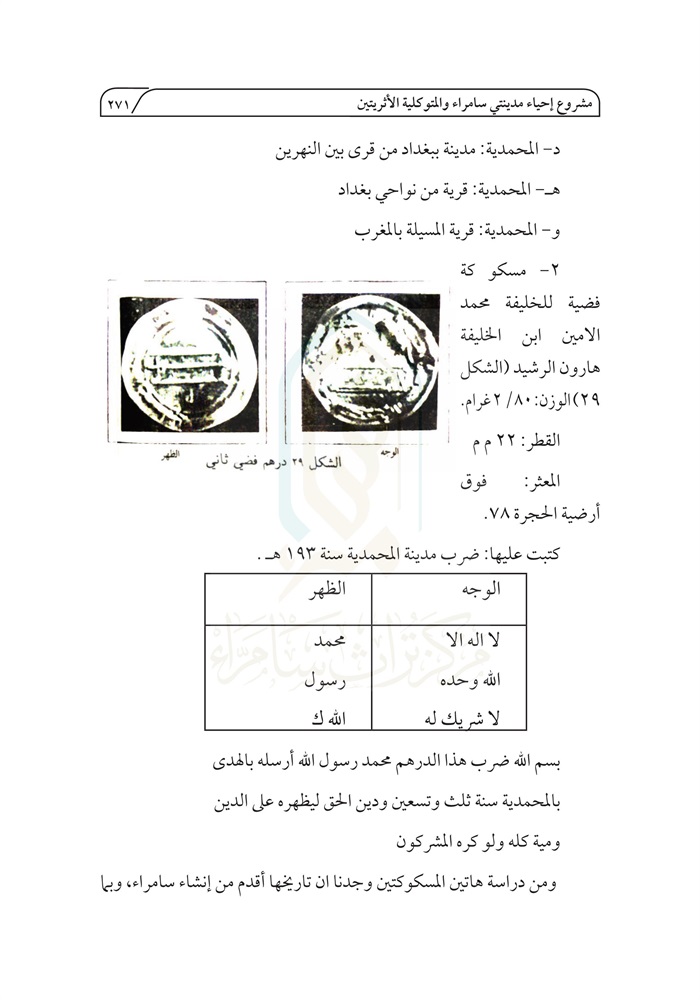

مرکز تراث سامراء

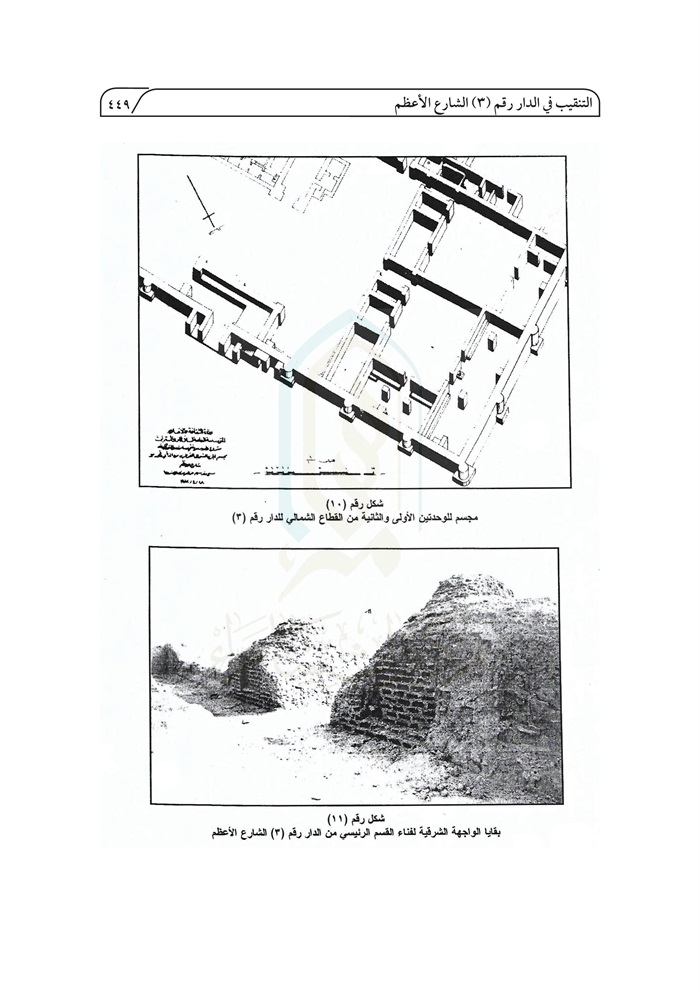

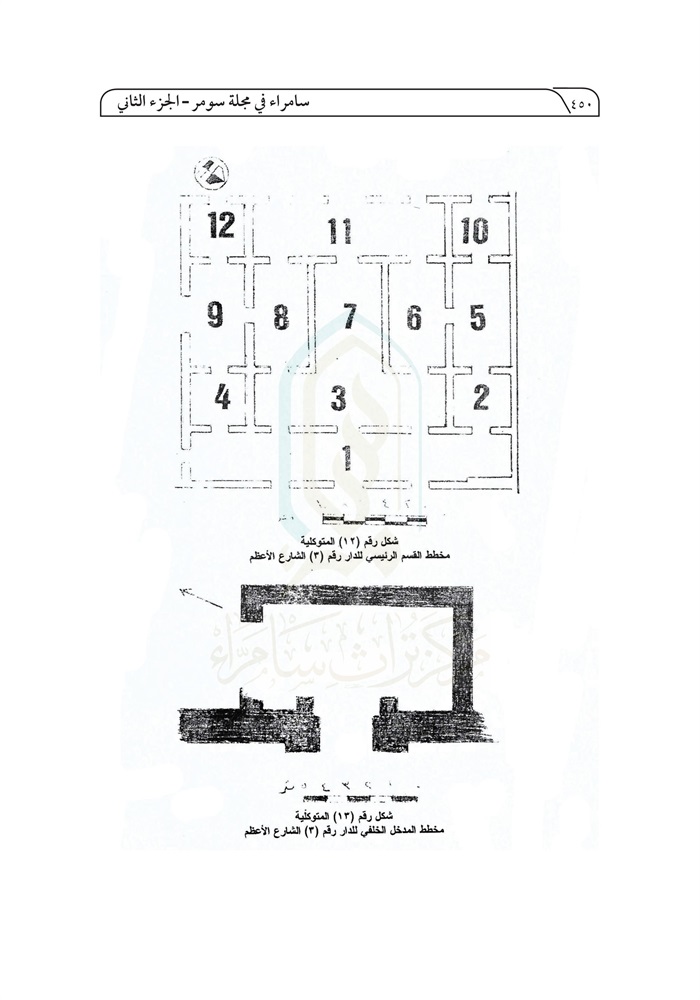

الكتاب: سامراء في مجلة سومر الجزء الثاني.

إعداد ونشر : مركز تراث سامراء.

المطبعة: دار الكفيل .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 1000 نسخة.

سنة الطباعة: 1441ه_ / 2020م

رقم الإصدار : 19 .

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

ISBN :

جميع الحقوق محفوظة لمركز تراث سامراء

ص: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز تراث سامراء

الكتاب: سامراء في مجلة سومر الجزء الثاني.

إعداد ونشر : مركز تراث سامراء.

المطبعة: دار الكفيل .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 1000 نسخة.

سنة الطباعة: 1441ه_ / 2020م

رقم الإصدار : 19 .

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

ISBN :

جميع الحقوق محفوظة لمركز تراث سامراء

ص: 2

دِيوَانَ الوَقْفِ الشّیعَي

العَتَبَةُ العَسْكرِيَّة المُقَدَّسَةَ

مَركَز تُراث سَامَرَّاء

سَامَرَّاء

في مَجَلَّةِ سُوْمَ

الجُزءُ الثانِي

إعْدَادُ

مَركَز تُراث سَامَرَّاء

ص: 3

ص: 4

مُقَدَّمَةُ المَرْکَز

ص: 5

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين

مما لا شك فيه أن الأمم تحيا وتتطور بتراثها وبحضارتها وبنتاجها العلمي وباعتزازها بعلمائها، وإذا بحثنا عن التراث والحضارة والعلم والعلماء نجد لمدينة سامراء المقدسة نصيباً وافراً منها.

وفي ما نكتبه من سطور في مقدمة هذا السفر، الذي يحمل في طياته عدداً من البحوث العلمية ذات الصلة بتراث وآثار مدينة سامراء المشرّفة، نود أن نركز على أهمية توظيف التراث لبناء المجتمع؛ إذ ليس غريباً أنْ تكون عاصمة الدولة في أي مكان سبباً لازدهاره وتطوره، فيكون محط أنظار العالم، ويكثر فيه العمران والأبنية التي تصبح فيما بعد إرثاً قيماً، لكن العواصم إنما يخلّدها التأريخ، وتحيا في ذاكرة الأجيال عندما تكون مصدراً للعلم والمعرفة، ومصدراً لبناء الإنسان؛ إذ لم تُعرف أثينا عاصمة اليونان بأنها مدينة تاريخية وكفى؛ بل عُرِفت بمفكريها وفلاسفتها مثل أفلاطون وسقراط وأرسطو ونتاجهم العلمي في المنطق والفلسفة.

إِنَّ مَدينة سامرّاء المشرّفة لم تكن عاصمة فحسب، بل أصبحت مصدراً للعلمِ والمعرفة منذ أنّ وطأت قدم الإمام الهادي علیه السّلام أرضها، واستمرت كذلك في زمن الإمام العسكري علیه السّلام والإمام الحجة عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و من نزل بها من الأعلام من علماء وأدباء على مرّ تأريخها، وصولا إلى انتقال الحوزة العلمية إليها على يد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه،

ص: 7

وهذا التراث الذي خلّفه هؤلاء الأفذاذ هو ما عبّرت عنه المفاهيم الحديثة بالتراث الثقافي المادي، وغير المادي، وهو ما نصّت عليه معاهدات الأمم المتحدة التي كان العراق طرفًا فيها .

ومن الملفت للنظر أن هذا التراث لم يحظَ بدراسات علمية تحليلية بمعزل عن التأريخ رغم أهميته، حتى نُظهر للعالم أنموذجاً مميزاً من حضارة سامراء وتراثها؛ إذ أن للتراث الثقافي غير المادي أثراً بالغاً في بناء المجتمعات لاسيما التراث الثقافي غير المادي؛ باعتباره جزءًا من عقيدتهم في أغلب الأحيان، مثال ذلك الطقوس الدينية والاجتماعية التي لها الأثر الواضح في بناء السلم الاجتماعي الذي تعد سامراء أنموذجاً رائعاً له ببركة الأئمة علیهم السّلام وحكمة العلماء وتعقلهم، ووعي الجماهير الذي تغلّب على عناصر التطرف حتى انتصر على الإرهاب لتبقى سامراء مثالاً حياً للتعايش السلمي، ومصدراً للفكر المعتدل، ويعد ذلك من أهم نتائج توظيف التراث الثقافي لبناء المجتمع.

وتجدر الإشارة هنا الى أهمية الصيانة الآثارية للمعالم المادية وحمايتها، ولكن لا بدَّ من أن تمتد هذه الصيانة إلى التراث الثقافي غير المادي المتمثل بالطقوس والممارسات الدينية والثقافية والحفاظ على سلامته من الانحرافات الفكرية وحمايته من التطرف للحفاظ على الهوية الإسلامية المعتدلة .

كما نركز على مسألة أخرى لا تقلّ أهمية أهمية التنقيب الآثاري وضرورة الأمانة العلمية في نقل الحقائق التأريخية، إذ تكمن أهمية التنقيب في دقّتهِ، ودوره في حفظ الحقائق، والحفاظ على الآثار والتراث وما لذلك من أثر في حياة الشعوب، والذي قد يؤثر في سلامة البنية الفكرية للمجتمع ولا سيما عندما تؤول نتائج التنقيب إلى اكتشاف أو تحديد أماكن لها علاقة بالجانب الروحي للإنسان.

وفي الوقت الذي نسلط فيه الضوء على فن العمارة الإسلامية وتاريخها،

ص: 8

وصور الإبداع في زخارفها نكون بحاجة إلى تسليط الضوء على أسباب إنشاء تلك المعالم الأثرية، وقراءة أحداثها برؤية موضوعية، فهي إمّا أنْ تكون معلماً دينياً مهماً كالأضرحة المقدسة التي لها الأثر البالغ في بناء الفرد والمجتمع، أو تكون معلماً سياحياً ينعكس أثره على جمالية المدينة، وتنشيط السياحة فيها، أوقد تكون من شواخص الظلم والجور لتظل شاهدةً على التأريخ وعبرةً للأجيال.

ولما تمتلكه مدينة سامراء من ميزات علمية وحضارية وآثارية لا يسع المجال لذكرها نتطلع الى النخبة الذين يرومون المشاركة في نشر تراث هذهِ المدينة المشرّفة، ونيل شرف الكتابة والبحث العلمي الرصين عن تراث أئمتها علیهم السّلام وأعلامها ومعالمها، أنْ يكتبوا في هذا المجال كتباً لتُطبع وبحوثاً لتُنشر بوساطة مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة، الذي أخذ على عاتقهِ العمل على نشر تراث مدينة سامراء المشرّفة وأئمتها علیهم السّلام وأعلامها من خلال التأليف والتحقيق والبحث وجمع الوثائق وترجمتها بغية إعادة سامراء إلى الذاكرة، بعد أنْ غيّبها التأريخ لقرون خلت؛ لتبقى حاضرة إسلامية خالدة، بتراثها العلمي وآثارها الفريدة.

ولا يخفى ما لمجلة سومر من أهمية كبيرة في مجال الآثار والتراث، وما لبحوثها من قيمة علمية جعلتها محطّ اهتمام الباحثين منذ صدورها في عام (1945م) ، ونظراً لكثرة أعدادها وشحّة وجودها، فقد توجّه مركز تراث سامراء منطلقاً من ضرورة توفير المادة العلمية للباحثين إلى استلال كل ما كتب فيها من بحوث عن مدينة سامراء، وأعدّها في إصدار بجزئين، طبع الجزء الأول عام (2017م)، ونضع الآن بين يدي القارئ الكريم الجزء الثاني بالعنوان نفسه وهو (سامراء في مجلّة سومر) ليضاف إلى رصيد المركز في إصداراته التي بلغت أربعين إصداراً بين تحقيق وتأليف، فضلاً عمّا سيصدر قريباً إن شاء الله من فهارس للمخطوطات وبيبليوغرافيا حول ما كتب عن سامراء وما كتب فيها، والتي تضم بين ثناياها مئات العناوين.

ونود الإشارة إلى أن هذه البحوث نشرت كما هي، وأغلب المعلومات والعبارات

ص: 9

التي تتعلق بالنظام السابق، أو ببعض الحكومات المتعاقبة لا تمثل وجهة نظر المركز، بل تعبر عن رأي الباحث، علماً أن أغلبها قد كُتِبت خلال القرن المنصرم، وقد حصل المركز على موافقة رسمية من الهيئة العامة للآثار والتراث لاستلال البحوث وإعداد هذا الإصدار وطباعته ونشره بالتعاون مع الهيئة.

وفي الختام، لا يسعنا إلّا أنْ نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى جميع الإخوة الأفاضل العاملين في مركز تراث سامراء لجهودهم المتميزة في العمل العلمي خدمةً لمدينة سامراء المشرفة وأئمتها علیهم السّلام وأخص بالذّكر شعبة الدراسات والبحوث وما بذله الأخ الأستاذ محمد حربي من جهد في مراجعة هذا الكتاب، وكذلك كل الإخوة الذين بذلوا جهداً في إعداده بجميع مراحلهِ؛ لأنه في الواقع لا يتم أيُّ منجز علمي إلَّا بجهود جميع العاملين في المركز كلاً حسب تخصصهِ. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة وجميع الإخوة الخدام؛ لدعمهم المتواصل لإنجاح عمل المركز.

سائلين المولى عزّ وجلَّ أنْ يوفق المهتمين بالتراث والباحثين وكادر مركز تراث سامراء وخدام العتبة العسكرية المقدسة لخدمة هذهِ المدينة المشرفة على مشرفيها آلاف التحية والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآل محمد.

مركز تراث سامراء

النجف الأشرف

8/شوال/ 1440ه_

12/ 6 / 2019م

ص: 10

وزارة الثقافة الهيئة العامة للآثار والتراث

Ministry of Culture State Board of Antiquities Heritage

العدد: 7812

التاريخ: 3/6/ 2016

مكتب رئيس الهيئة

الى / العتبة العسكرية المقدسة - مركز تراث سامراء

م / موافقة نشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

اشارة الى كتابكم ذي ألعدد 37 في 2016/5/29 .

لامانع لدينا من طبع ونشر البحوث الخاصة بسامراء والمستلة من مجلة سومر وبحسب القائمة المرافقة لكتابكم أعلاه في اصدار خاص أو ضمن أصدار شامل لغرض التوثيق ونشر الثقافة عن مدينة سامراء المقدسة شريطة ذكر صيغة هذا في ديباجة الكتاب وبالشكل التالي : (بالتعاون مع الهيئة العامة للاثار والتراث ) .

راجين ذكر المصادر وأعدادها ... مع التقدير

قیس حسین رشید

وكيل الوزارة لشؤون السياحة والاثار / وكالة

4/6/2016

نسخة منه الى /

-مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون السياحة و الاثار وكالة/ للتفضل بالأطلاع ... مع التقدير

-الأضبارة الخاصة .

Email: Chairman_sbah@yahoo.com

ص: 11

ص: 12

المجلد الثالث والعشرون سنة 1967

بقلم: ربيع القيسي

منقب آثار

نبذة تأريخية:

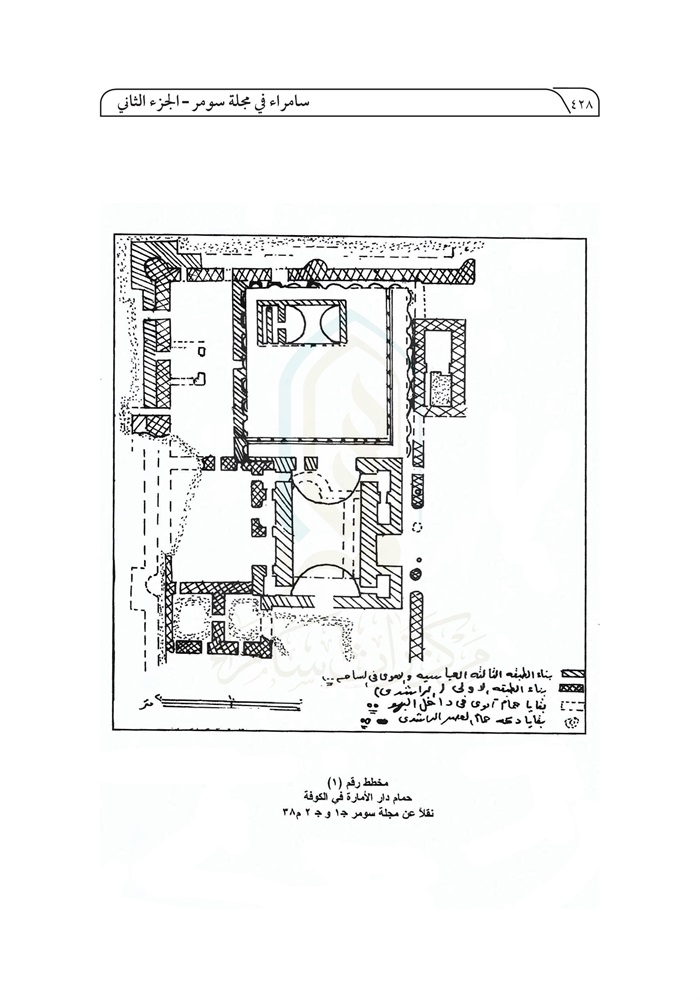

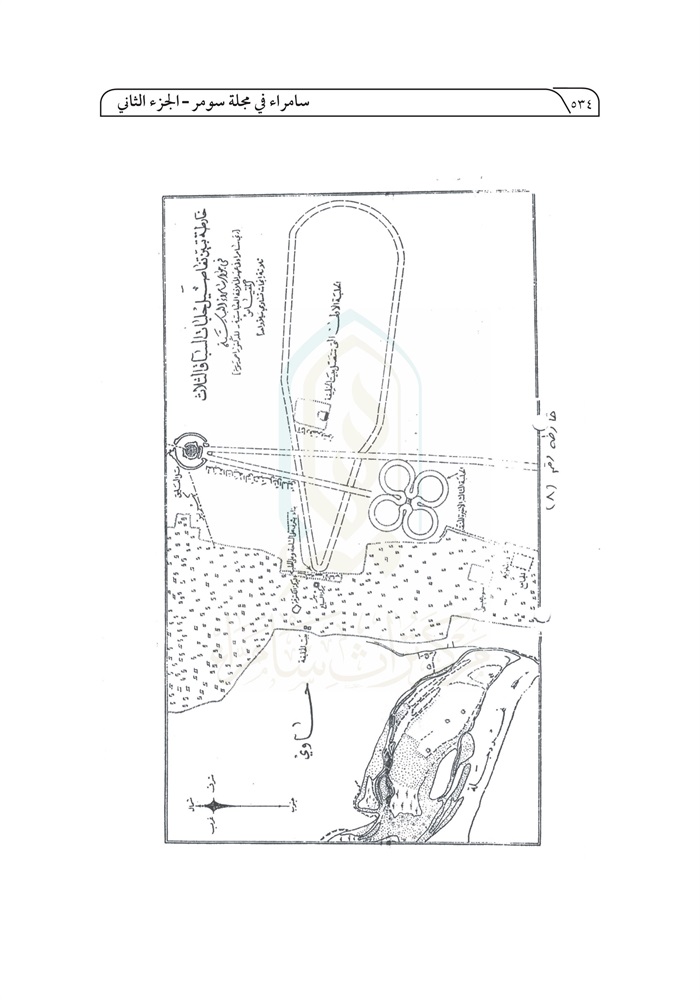

يقع قصر العاشق على الضفة الغربية لنهر دجلة مقابل دار العامة، ويعد من أهم القصور التاريخية الأثرية المتخلفة عن العاصمة العباسية سامراء (انظر المخططة رقم 1). وكان قد سماه المؤرخون بالمعشوق، وقد جاء في معجم الأدباء أن أبا الحسن علي بن المنجم بنى للمعتمد على الله الخليفة العباسي أكثر هذا القصر.

والقصر مستطيل مقاساته 131 متراً من الشمال إلى الجنوب، و 96 متراً من الشرق إلى الغرب، تحيط به مسناة من بعض جهاته لحمايته من مياه الأمطار، وهو متين البناء، إذ إنّ معدل عرض جدرانه الخارجية 2,60 متراً، إضافة إلى أنه معزز بأبراج ضخمة تدعمه من جوانبه المختلفة، وذلك ما حدا بالكتاب والجغرافيين إلى إطلاق صفة القلاع عليه، فمن القدامى مثلاً الرحالة العربي الشهير ابن جبير، ومن المحدثين المستشرق الفرنسي فيوله، والذي كان من أوائل المستشرقين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذا الأثر ، فنشر دراسة قصيرة عنه وبعضاً من مخططاته في كتابه الذي طبع في باريس سنة 1911:-

Un Palais Musulman de lxe Siecle

ثم قام المستشرق الألماني هرتسفلد بإجراء تنقيبات قليلة فيه قبيل الحرب

ص: 13

العالمية الأولى ونشرها في كتابه: -

Enster volauflger Bericht uder die Ausgrabungen von Samarra

وأخيراً تولت مديرية الآثار العامة مهمة صيانة هذا القصر وإكمال الحفائر فيه حيث إنها تقوم بهذا العمل منذ عام 1963 ، وسيقتصر بحثي هذا على أعمال الصيانة التي جرت فيه والتي بواسطتها استطاعت مديرية الآثار العامة الحفاظ على البقية الباقية من جدرانه وأبراجه المتداعية، كما أنها تمكنت من تقوية الكثير من جدران مرافقه الداخلية التي استظهرت بنتيجة أعمال الحفائر المستمرة، هذا وقد اضطررنا في بعض الأحيان إلى الارتفاع بالجدران لمسافات قليلة ذلك للحيلولة دون تأثير الرطوبة ومياه الأمطار التي تتجمع في بعض الأماكن، مما قد يكون لها تأثير بالغ وسيء في ما تبقى من الجدران، كما سنوضح ذلك تباعاً فيما يأتي.

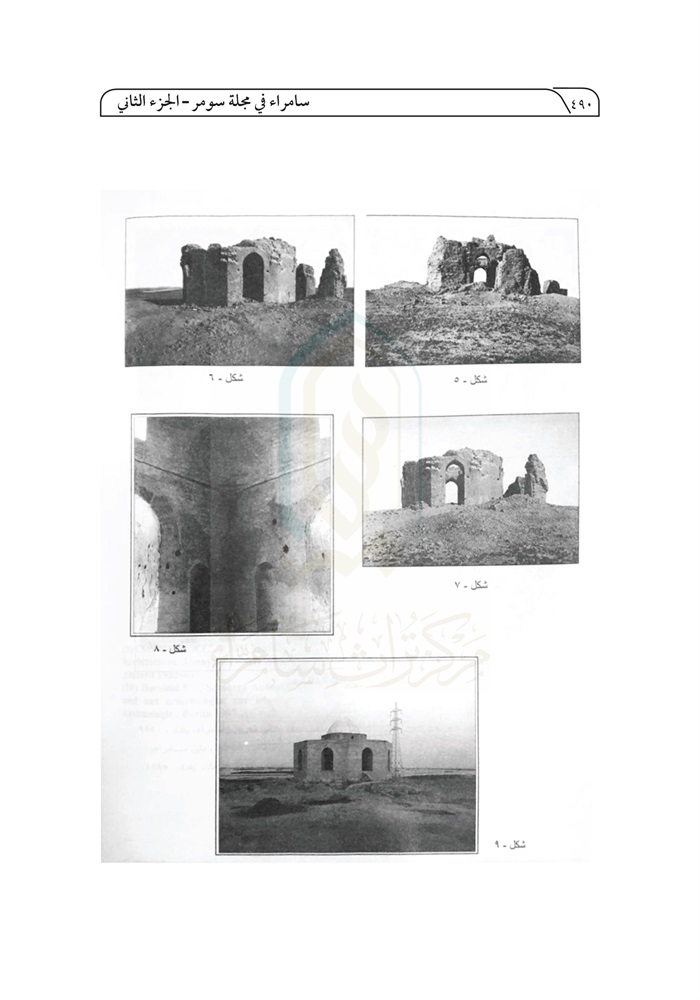

الصيانة الأثرية:

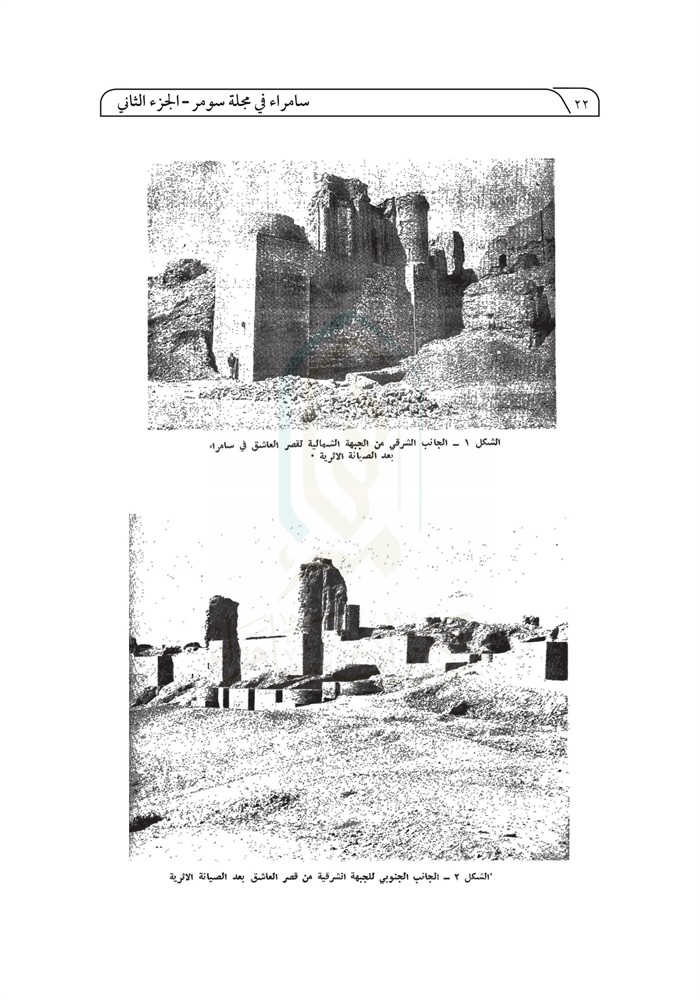

نقصد بالصيانة أن نحافظ على المباني الأثرية محافظة تامة بالبناء والترميم دون حذف أو زيادة أو تبديل، وطبقاً لهذا المفهوم العلمي للصيانة قامت مديرية الآثار العامة في العراق - بعد وضع منهج علمي - بصيانة قصر العاشق في سامراء، حيث باشرت أعمالها الفنية صباح يوم 9-8-1963 من هيئة فنية (1) تضم بعض مختصيها في هذا الحقل، وبدأت عملها بتنظيف الجهة الشمالية للقصر، وقد فضلت هذه الجهة قبل غيرها من أجزاء القصر لكونها مشتملة على بقايا جدران يمكن الاهتداء بها في صيانة الأقسام المتهدمة والزائلة من مرافق القصر وإعادة البقايا الزخرفية المتخلفة منها، وقد رفعت الهيئة الأنقاض والأتربة المتراكمة لصف هذا القسم فظهرت بعض معالمها وكانت بحالة

ص: 14

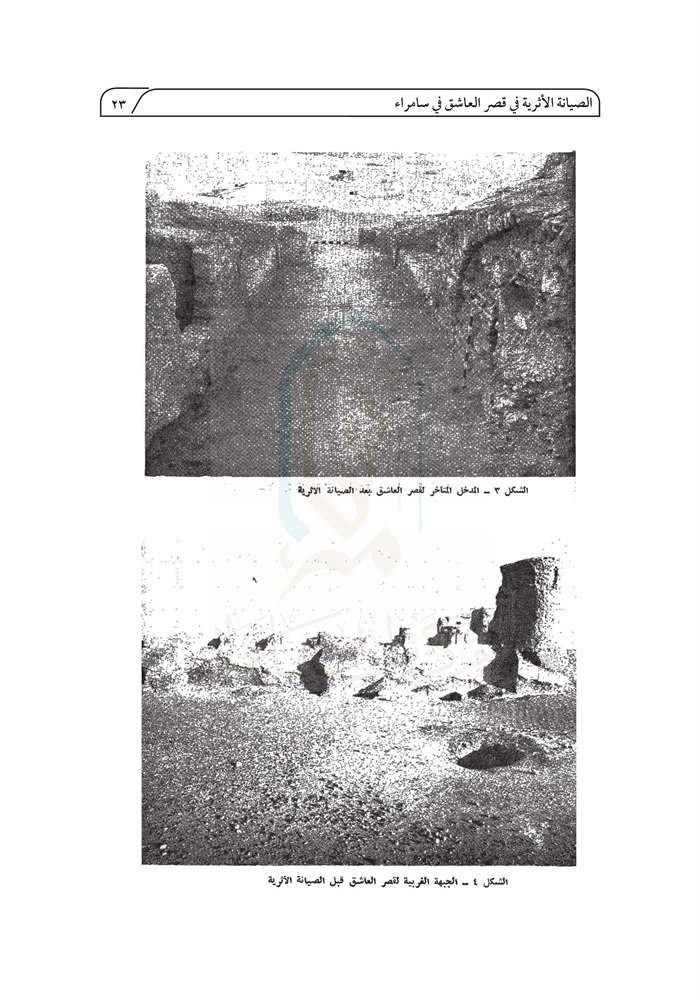

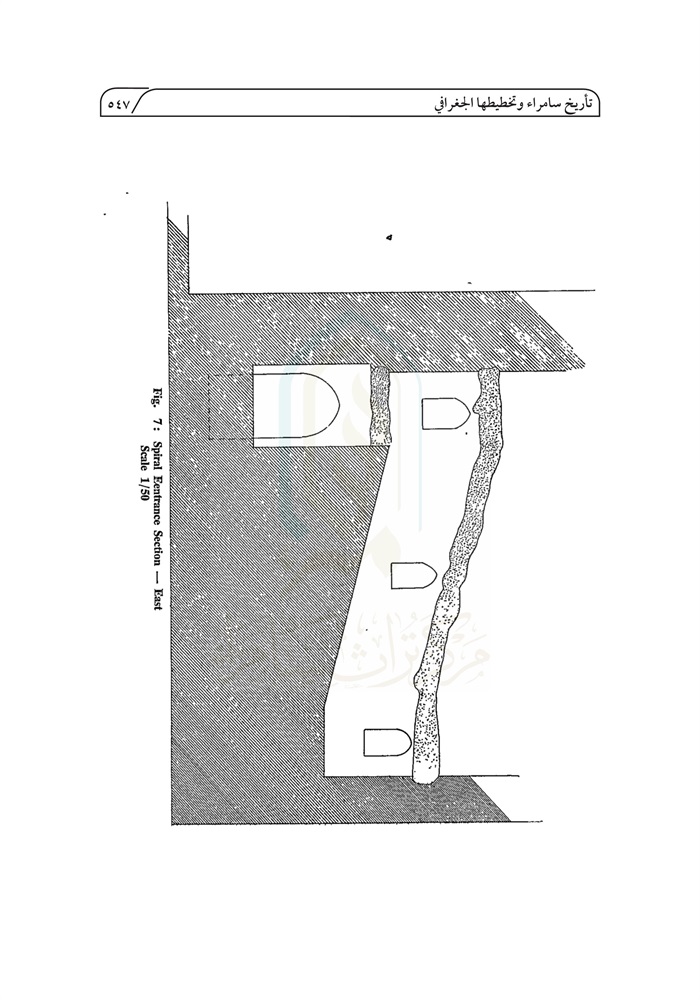

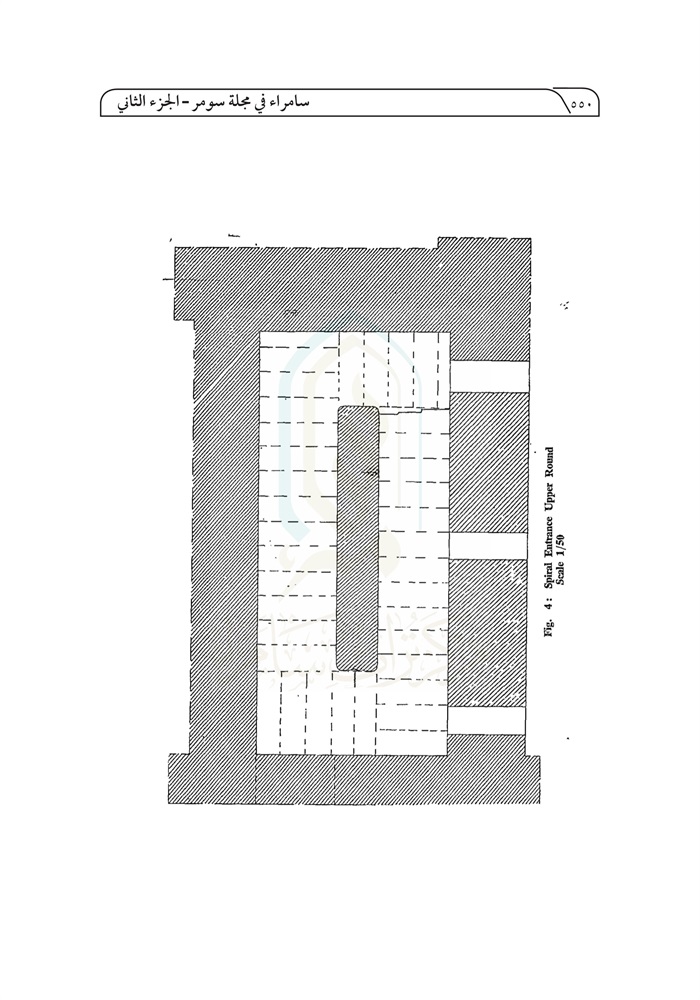

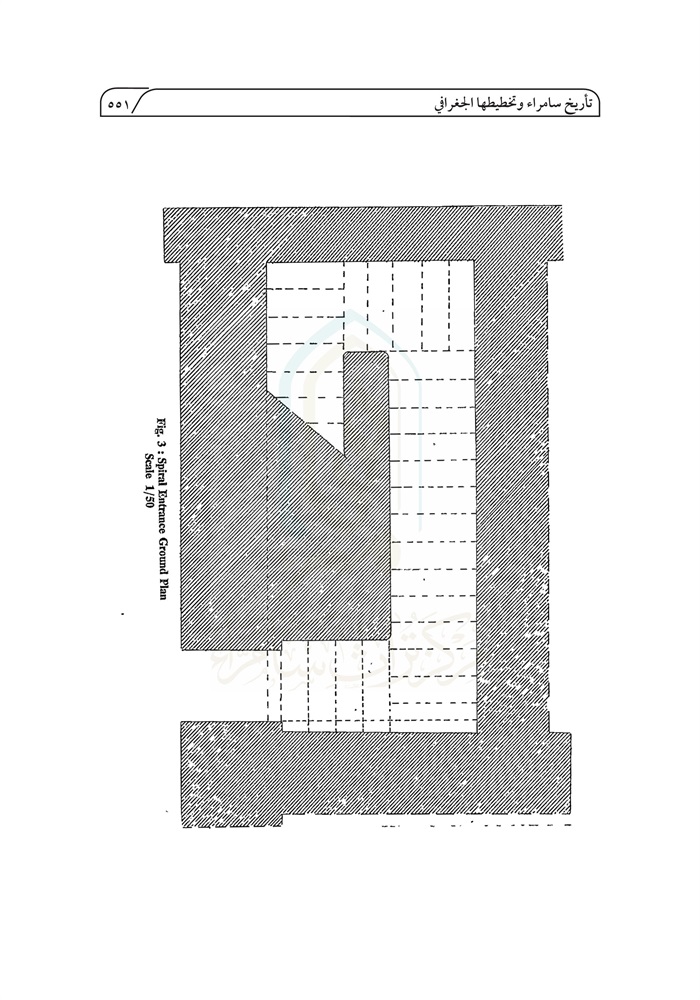

رديئة، وكشف عن طابق أسفل تحت هذه الجهة بهيئة سرداب مشيد بالآجر والجص على غرار الأواوين المألوفة في العمائر الإسلامية، وهدى الكشف الأثري أيضا إلى أن جدار الجهة الشمالية تصاحبه من الخارج مجموعة من الغرف بهيئة مستطيلات متوازية ومتعامدة على هذا الجدار، وقد تم رفع الأنقاض من بعضها وظهر إحداها هي الغرف الشرقية - تكون ممراً يؤدي إلى مرافق القصر العليا، ويحتمل أن يكون هذا الممر مدخلا للقصر من جهته الشمالية، وقد شيد هذا المدخل بالآجر والجص بهيئة سلم منحدر على دفن من الأتربة، ويرتفع هذا البناء إلى مسافة (4) أمتار ثم ينعطف نحو اليسار وبعد مسافة (11) متراً ينحرف مرة أخرى نحو اليسار مشكلاً ممراً يصل الى نقطة تقع فوق باب المدخل وعندها ينتهي الدفن المشيد عليه السلم، وظهرت دلائل معمارية أخر تؤكد استمرار هذا السلم وانعطافه يساراً مرة ثالثة ابتداءً من نقطة انتهاء دفنه، حيث يتصل بعقد مشيد من الخشب مشكلاً سقفاً للسلم الأسفل يؤدي بعد مسافة (11) متراً إلى مدخل عرضه متران يفضي إلى مرافق القصر.

وقد عثر على نوافذ عديدة تتخلل جدران المدخل للإضاءة والتهوية ومازال هذا القسم خاضعاً للبحث الأثري والصيانة، وبعد إتمام عملية إزالة النقض من معظم أجزاء هذه الجبهة بوشر ببناء القسم المتهدم من الجدران بالآجر والجص المصنوع محلياً، فجددت قاعدة برج الركن الشمالي الشرقي بالآجر المائل إلى الصفرة(1)، بينما القسم الدائري من هذا البرج شيد بالآجر المعمول بالجص طبقاً للقسم القديم، ولوحظ أن بعض أجزاء هذه الجبهة بارزة بمقدار قليل عن وضعها الطبيعي نتيجة الضغط الذي أحدثته كميات الأنقاض والأتربة التي تراكمت داخل القصر، لذا ربطت أجزاؤها

ص: 15

وقويت أطرافها مع الجدران الحديثة التي أخذت حد استوائها على الأسس الأصلية، وأصبح الجدار القديم يبرز قليلاً عن البناء المجدد، انظر (الشكل-1). ثم امتدت أعمال الصيانة الأثرية إلى الجزء الغربي من الجهة الشمالية للقصر، فبعد إكمال تنظيف الجدران وإزالة الأنقاض بوشر بالبناء في الأجزاء المتساقطة، فتمت صيانة برج الركن الشمالي الغربي والبرج الذي يليه - باتجاه الشرق - كذلك المنطقة الممتدة بينهما، وهناك أقسام قديمة من الجدران حفظت وأُسندت بالبناء الحديث، كما تم تجديد بقايا المشاكي (1) بما فيها الأبراج الأسطوانية التي تزين هذا القسم من السور على مقاساتها القديمة وأجزائها الأصلية، ذلك ما تم في الموسم الأول عام 1963 - 1964 .

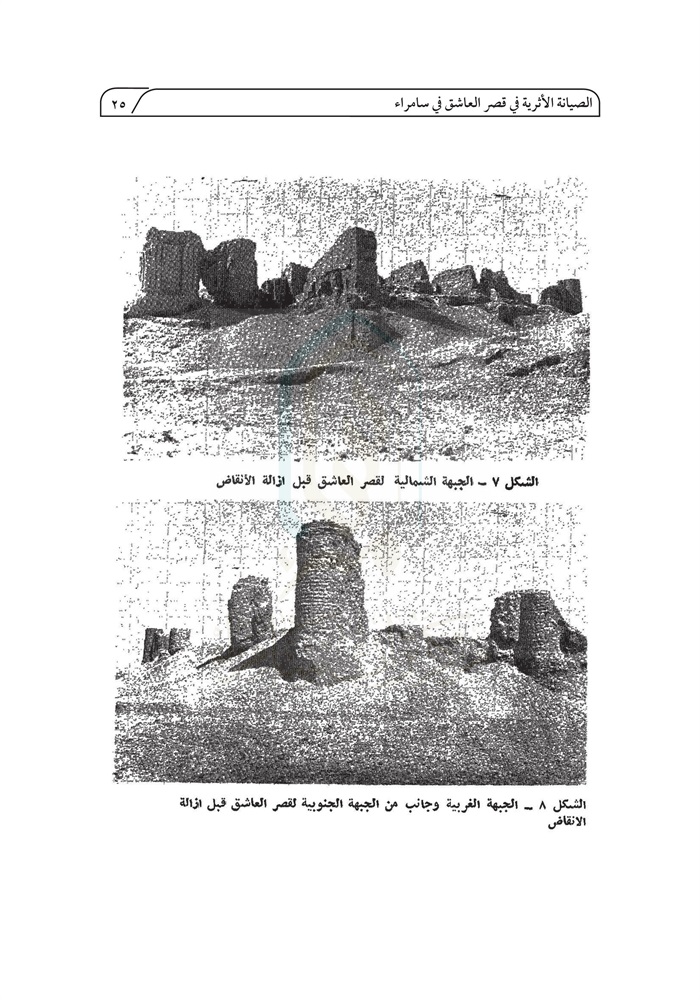

أما في الموسم الثاني عام 1964-1965، فقد باشرت هيئة فنية(2) أخرى وركزت أعمالها في الجهة الشرقية من القصر، وذلك برفع الأتربة والأنقاض والأحجار والحصى الذي كان يغطيها، ثم بوشر بأعمال البناء على طول هذه الجهة، فقويت الأجزاء المتفسخة وشُدت إلى بعضها ورُفعت إلى مسافات متباينة وقد ظهر ما يلي:-

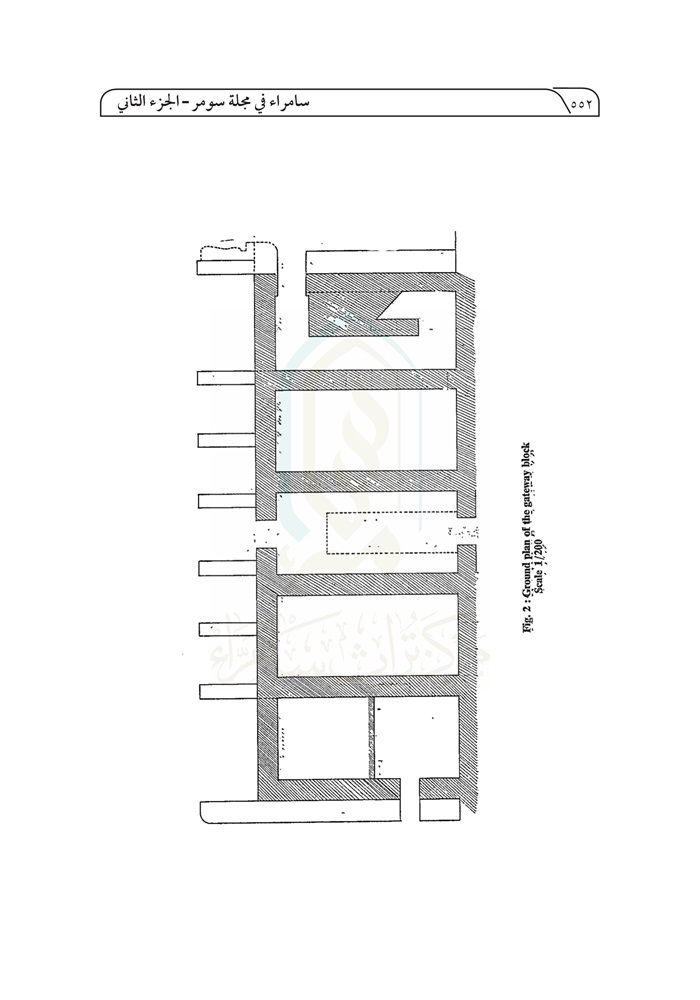

1- بقايا أبراج مستطيلة الشكل ظهرت بصورة متصدّعة، وقد صينت طبقاً لمعالمها الأصلية القديمة بالآجر الكبير (الفرشي) المشابه للآجر المستخدم في بناء معظم أجزاء القصر، وقياسه 10/5 × 5/ 10 × 5 / 2 إنج، انظر (الشكل- 2).

ص: 16

2 - كتل طينية ضخمة مخلوطة بالجص، وأحياناً بالحصى، وجدت لصق الجهة الجنوبية من الجهة المذكورة وتمتد من الزاوية الجنوبية الشرقية للقصر إلى مسافة 55 متراً، أي إلى منتصفها تقريباً ويبلغ معدل سمكها 3 أمتار وارتفاعها عن مستوى الأرض ما بين 2- 4 أمتار، مشيدة باللبن بهيئة دخلات وطلعات مبالغة في تحصين هذا الجانب من القصر؛ لأن جُدر هذا القسم قد تصدعت ومالت إلى الامام بمسافة 40 سم تقريباً نتيجة الضغط الناتج عن جُدر المرافق الداخلية. انظر (الشكل- 2).

3- عثر في منتصف هذه الجبهة على مدخل تدل معالمه البنائية على أنه من المباني المضافة لهذا القسم، وبتعبير أدق متأخر بقليل عن زمن تشييد هذا الجانب، ولوحظ أن لهذا المدخل مسطبة مسيّعة بالجص تبدأ من الركن الشمالي الشرقي وترتفع بمحاذاة جدار الجبهة حتى تصل ممراً منحدراً عرضه 2 متراً يؤدي إلى مرافق القصر، على جانبيه أبنية معقودة بأجر أحمر غير منتظم في شكله يختلف عن الآجر السائد في معظم أبنية القصر، انظر الشكل - 2 ، 3) .

4 - كشف على يسار المدخل المذكور عن ثلاث غرف مستطيلة الشكل مداخلها باتجاه الشرق طولها 11/5 متراً وعرضها 4/5 متراً، ذات جدران سميكة تبلغ 1/5 متراً، مشيدة بهيئة متعامدة لصق جدار هذا الجانب من الجبهة ولا تتصل به اتصالاً بنائياً متداخلاً مما يرجح أنها متأخرة بقليل عن زمن تشييد هذه الجبهة، وقد رفع نقضها ثم صينت بمسافة 2 متراً لتحديد معالمها، انظر (الشكل - 2 ) .

5 - تم الكشف في هذه الجبهة عن ميازيب عمودية منحوتة عرضها 30 سم وعمقها 20 سم لتصريف مياه الأمطار، وقد تبين من البحث الأثري أن هذه الميازيب قد نحتت بعد تشييد جُدر القصر بالضرورة حيث لوحظ آثار قص الآجر ثم تسييعها بالجص، وكان هذا القص يخترق جانباً من المشاكي التي تزين ظاهر الجدران، وقد صينت تلك الميازيب طبقاً لشكلها القديم ونتيجة لهذه الأعمال فقد أصبح القسم واضح المعالم بعض الشيء.

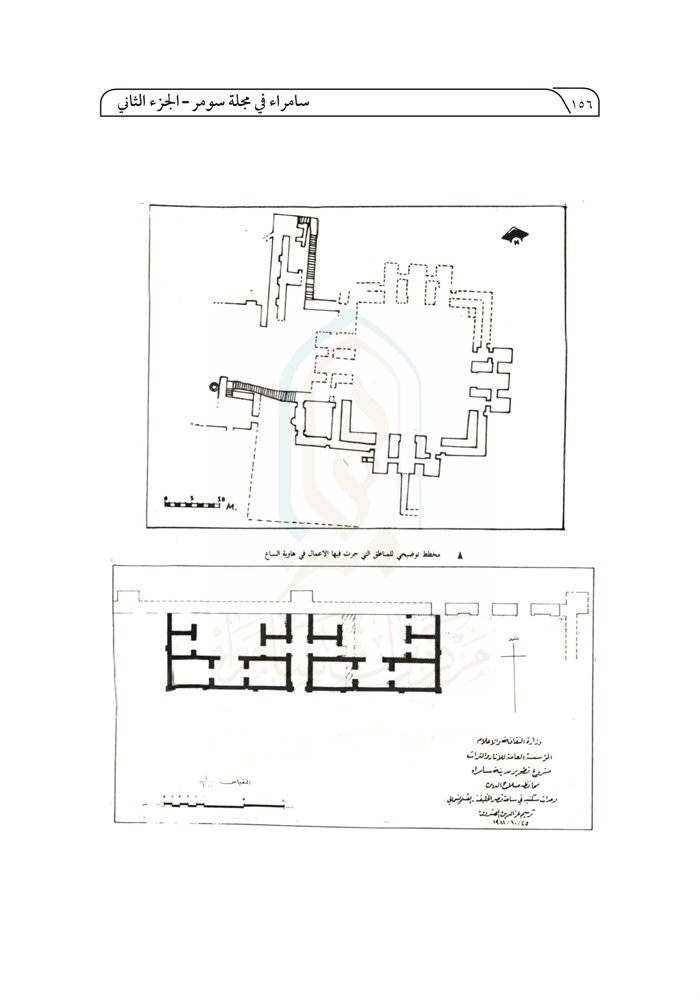

ص: 17

ولم تكتف الهيئة الفنية بصيانة الجبهة الشرقية فقد ركزت أعمالها كذلك في المرافق الداخلية وملحقاتها، فأعيد ما اندثر من بعض جدرانها المزخرفة إلى علو ما بين متر ومترين وسيّعت بالجص منعاً لتسرب مياه الأمطار وعوارض الطبيعة، كما عالجت الهيئة بعض ما اكتشف من نقوش وكتابات في جدران هذا الجانب حيث اهتمت اهتماماً كاملاً قي المحافظة على النص الكتابي المستظهر في جدار الممر الوسطي الذي يؤدي إلى مرافق القصر (انظر المخططة رقم 2).

اما في موسم عام 1965 - 1966 فقد ركز العمل في الجانب الغربي من القصر وكانت الهيئة مؤلفة (1) برئاستنا، حيث تم رفع الأتربة والنقض المتراكم لصق هذا القسم وما حوله، وقد ظهرت هذه الجبهة بحالة رديئة نتيجة الهدم أو تأثير العوارض الجوية. ولوحظ أن الجدران المستظهرة مائلة عن وضعها الطبيعي، مما اضطررنا إلى ترميم وصيانة الركن الجنوبي الغربي وباستقامة جداره إلى الركن الشمالي الغربي، حيث أعيدت هذه الجبهة بالمواد البنائية وقوّيت أطرافها باستقامة إلى ارتفاع يقرب من ستة أمتار كما يلاحظ من الشكل المرقم (5) . ويظهر من ذلك أن ثمة إفريزاً يختم أعلى هذه الجبهة وبعض الميازيب لتصريف مياه الأمطار موضوعة على جانبي الأبراج الوسطية.

ولوحظ كذلك أن ثمة منفذاً طرفه بهيئة عقد يتوسط البرج الرابع والثالث من هذه الجبهة عرضه 2 متراً أعيد إلى وضعه الأصلي بالمواد البنائية كذلك.

وهدى البحث الأثري إلى وجود مرافق بنائية بهيئة غرف صغيرة تقع أمام المدخل المذكور وتصاقب جدار القصر من هذا الجانب وقد أرجئ العمل فيها لقرب انتهاء الموسم، انظر (الشكل -6) .

ص: 18

ثم عاودنا العمل (1) عام 1966 - 1967 فاستكملت الجهة الغربية ، ثم أعقبها تنظيف شامل للجهة الجنوبية من القصر، فاستظهرت بقايا أربعة أبزاج صينت ثلاثة منها ابتداءً من الركن الجنوبي الغربي، وكذلك جدرانها إلى علو يقارب مستوى جدران الجهة الغربية، وظهر من البحث الأثري أن بعض جدران هذه الجبهة قد شيّد مباشرة على وجه الأرض من دون أساس وذلك لصلابة الأرض التي تقوم عليها الجدران، ولوحظ كذلك أن بعض الترميمات قد أجريت على هذا القسم في وقت متأخر عن بناء القصر حيث ظهر آجر يختلف في مقاساته وأشكاله عن الآجر الأصلي المستخدم في هذه الجبهة، ثم ظهر في هذا الجانب مدخل صغير آخر بهيئة عقد على غرار المدخل الموصوف آنفاً في جدار الجبهة الغربية، وقد تمت صيانته وأعيد إلى شكله الأصلي.

وكشف كذلك عن جملة مرافق قرب هذا المدخل على غرار المرافق المصاقبة لمدخل القسم الغربي من القصر، أما في داخل القصر فقد قامت الهيئة باستكمال ما أنجز من أعمال الصيانة في ذلك الجانب حيث تم ترميم بعض الجدران الوسطية وأعيدت إلى شكلها الأصلي بمسافات وارتفاعات تحدد شكل المرافق الداخلية والمؤدية إليها.

وهذا ما قامت به هيئات مديرية الآثار العامة الفنية من أعمال الصيانة في قصر العاشق، علماً بأن أجزاء كبيرة منه ما زالت خاضعة للعمل، وما زالت قيد الدرس.

ص: 19

الصورة

ص: 20

الصورة

ص: 21

الصورة

ص: 22

الصورة

ص: 23

الصورة

ص: 24

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

المجلد الرابع والثلاثون سنة 1981

بقلم: د. طارق جواد الجنابي

باحث علمي

تمهید:

لا يخفى ما لسرّ من رأى (سامراء) من أهمية خاصة من الوجهة الأثرية بين مدن العراق القديم؛ ذلك لأنها شيدت وازدهرت وهُجرت خلال فترة قصيرة (حوالي نصف قرن)؛ لهذا السبب فإن كل ما فيها من المباني والآثار يعود إلى دور معين وتأريخ معين يمكن تحديده بالقرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.

ان التراث الحضاري لمدينة سامراء غني جداً وينحصر فيما تخلف عنها من عمائر أثرية وما كشفت وتكشف عنه التنقيبات الأثرية في الوقت الحاضر (1).

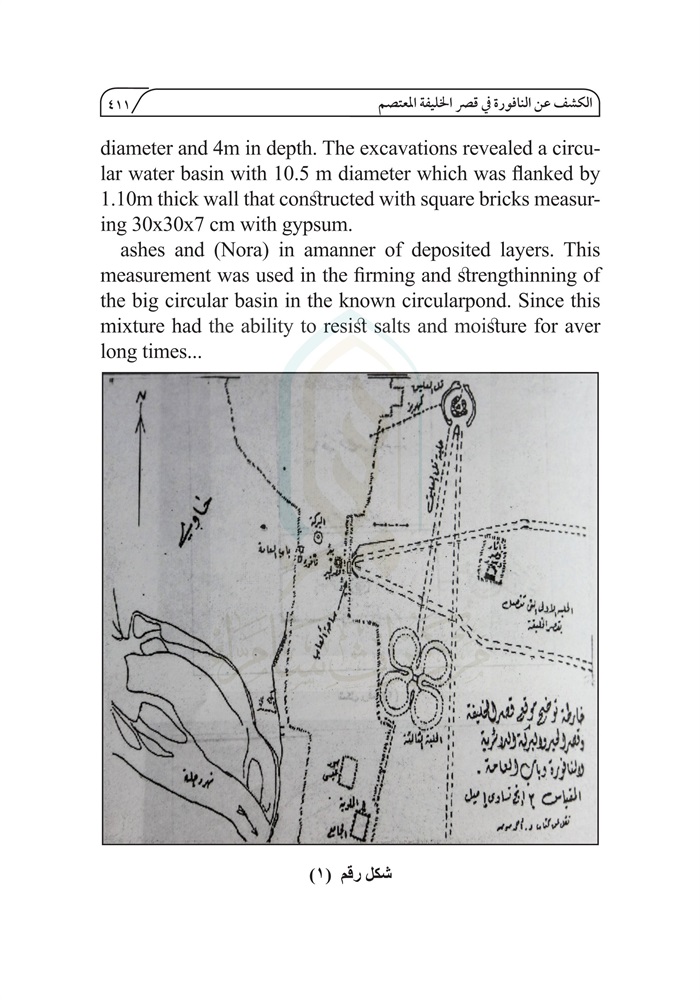

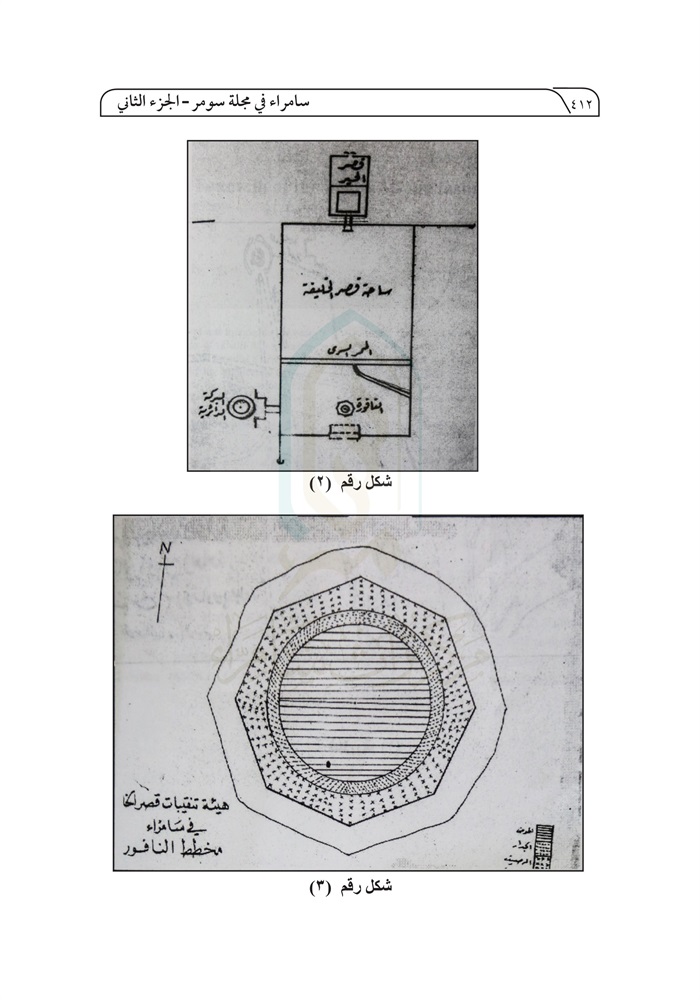

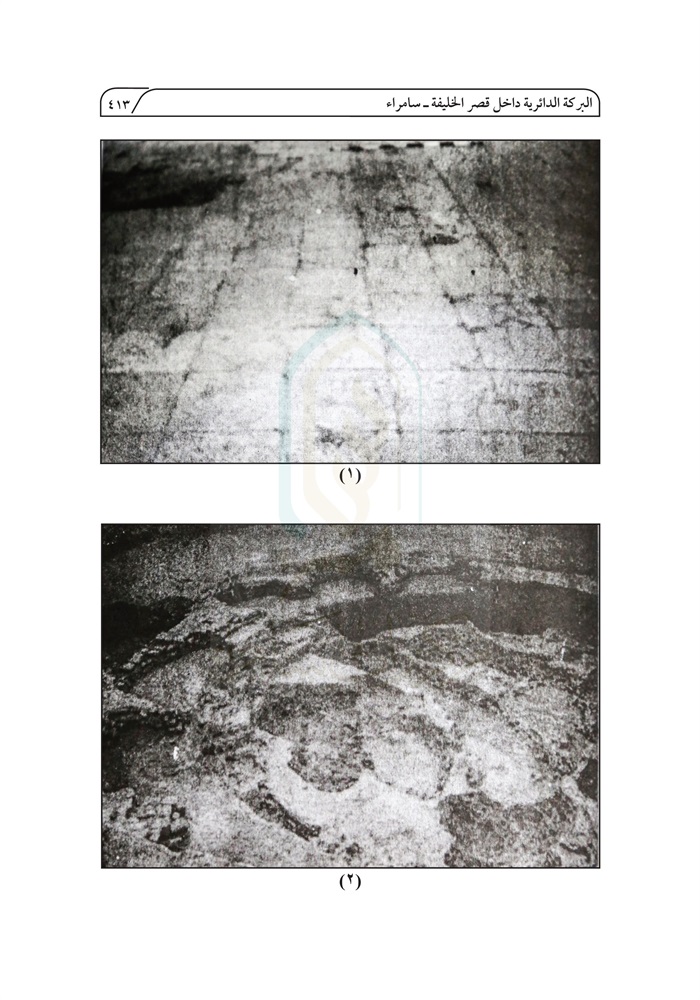

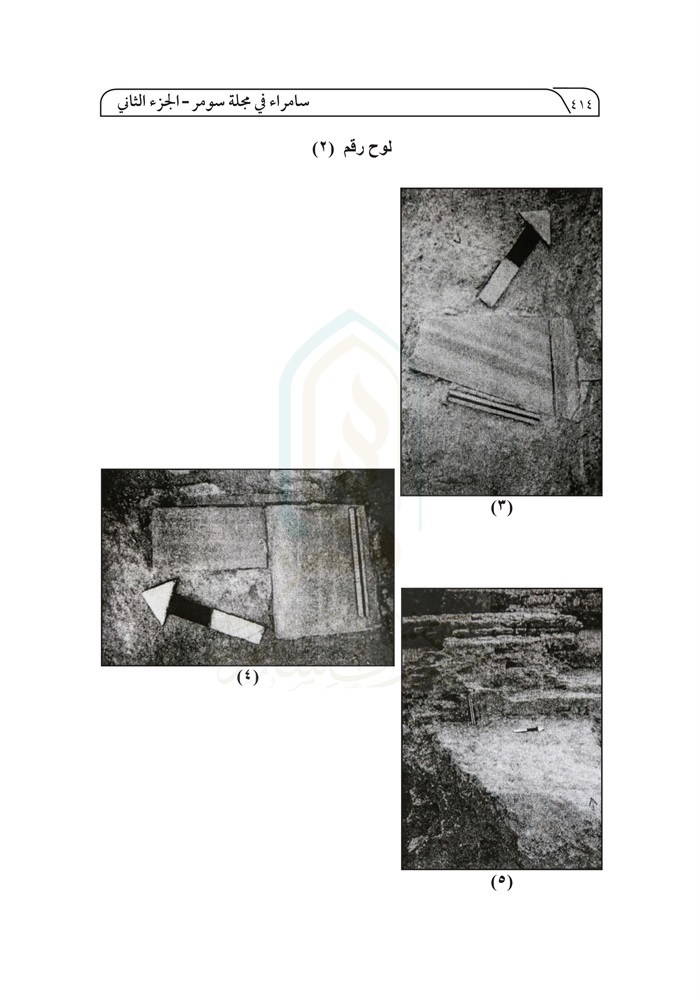

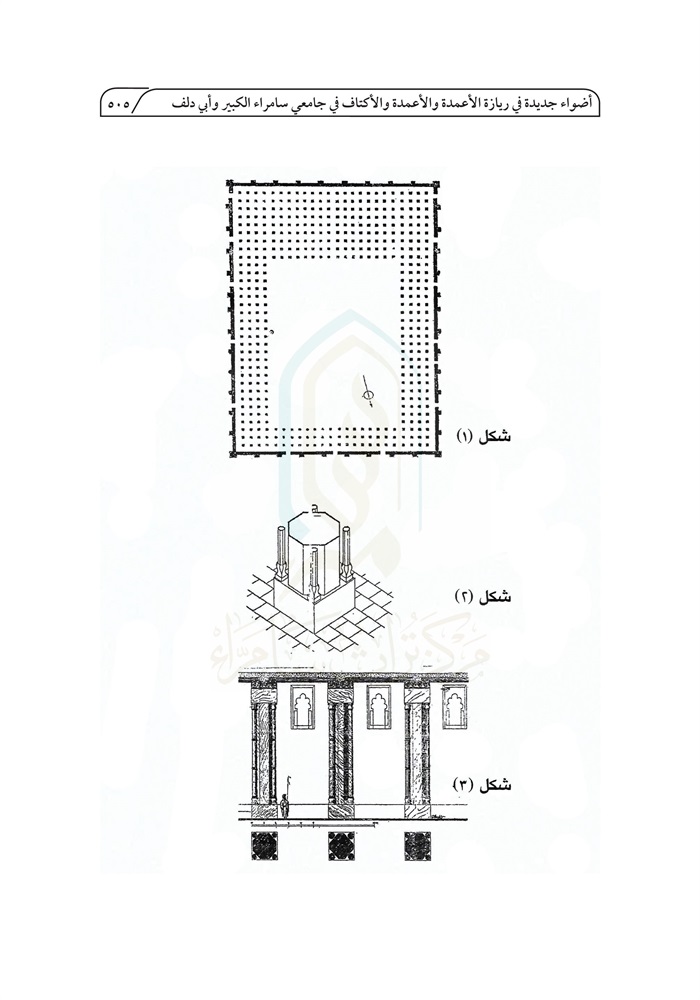

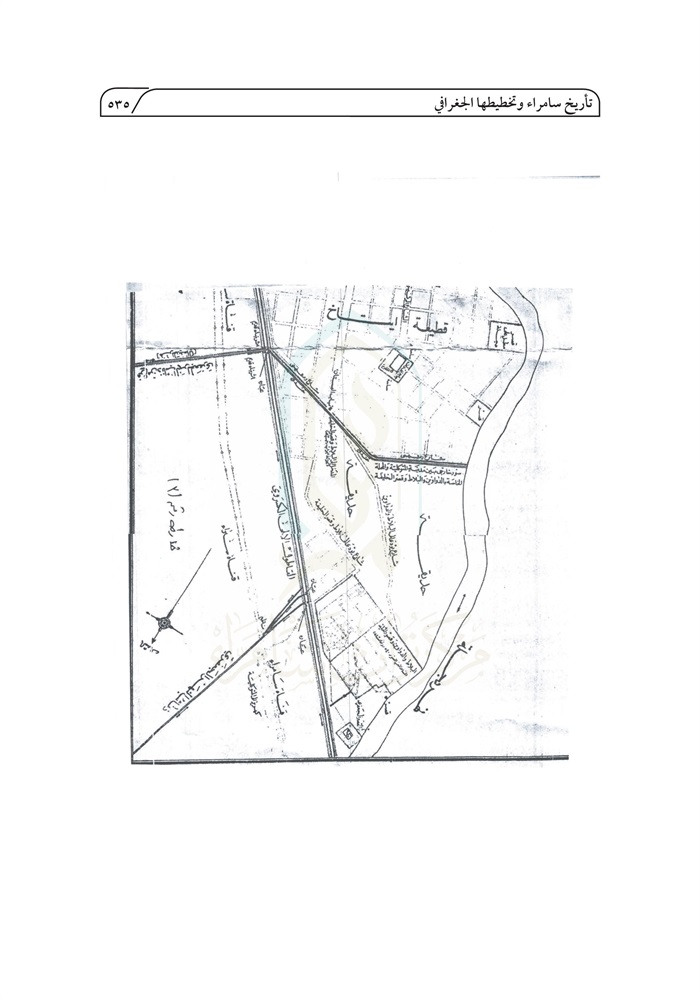

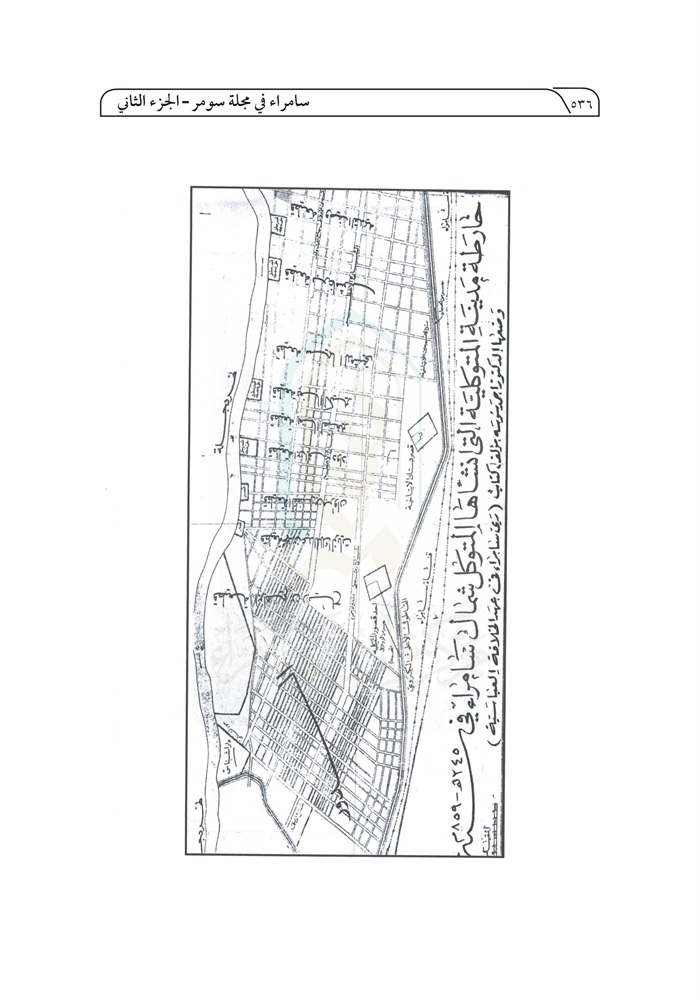

كذلك فإن تخطيط المدينة بشكلها الهندسي الرائع ونظام الري القديم فيها يعتبران من أهم المؤشرات الحضارية لهذه المدينة العريقة (انظر الخارطة الشكل1).

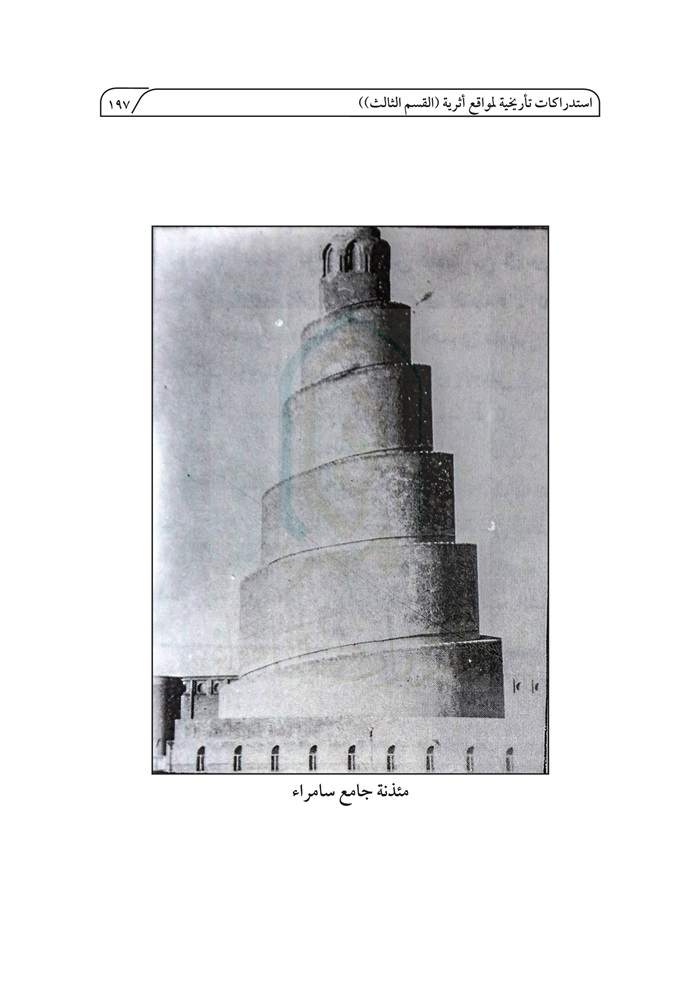

أما العمائر الأثرية التي لا تزال بقاياها شامخة فهي ابتداء من الجنوب حصن أو معسكر القادسية، القصر المنثور أو بلكوارا ، وهو القصر الذي سكنه الأمير عبد الله المعتز بن المتوكل، الجامع الكبير في سامراء (الملوية)، سور عيسى، قصر باب العامة أو قصر الخلافة العباسية، وهو القصر الذي بناه وسكنه المعتصم وبعض خلفائه من

ص: 27

بعده. تل العليق أو كما يسمى محلياً (تل العليج)، وساحة الفروسية والصولجان، الشارع الأعظم والشوارع المتصلة به على الجانبين والقصور التي على جانبيه، قطيعة القائد أشناس، جامع وبقايا قصور منطقة الزنكور (1) أو (قصور الحريم)، بقايا مدينة المتوكلية جامع أبي دلف، بقايا القصر الجعفري الذي بناه المتوكل، بقايا قنطرة الرصاصي على نهر القاطول الأعلى التي أمر بإقامتها المتوكل.

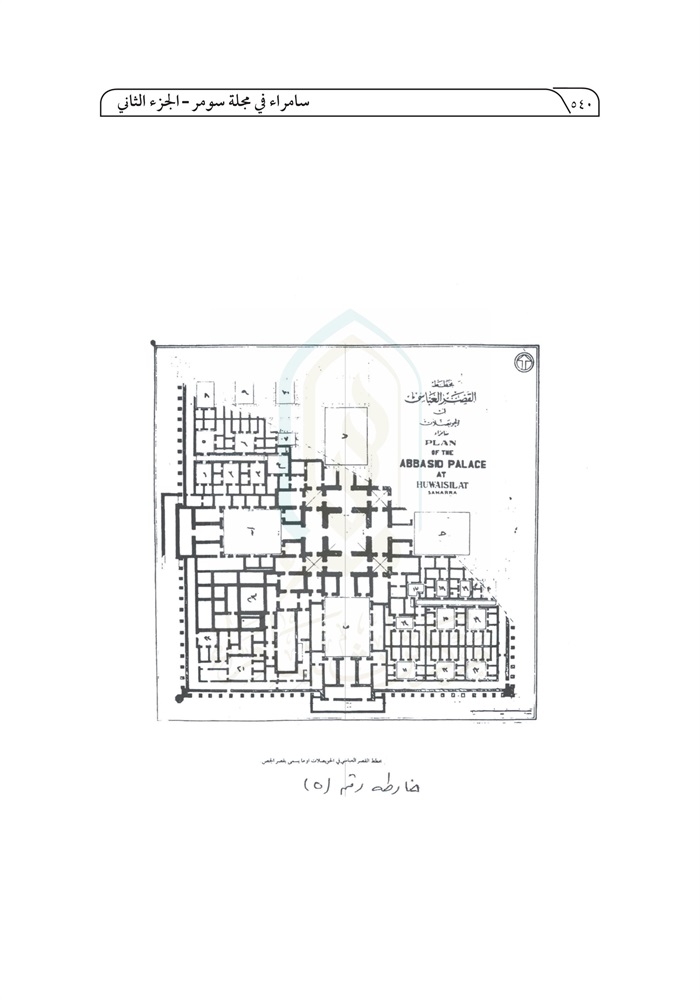

ومن الجهة الغربية من نهر دجلة هناك معسكر الإسطبلات، القصر المعشوق أو ما يسمى محلياً بالعاشق وهو القصر الذي أفأمة المعتمد آخز الخلفاء العباسيين الذين سكنوا سامراء، والقبة الصليبية التي أقيمت في زمن المنتصر بن المتوكل ودفن فيها بعض الخلفاء الذين حكموا بعده حسب رأي هر زفلد)، وقصر الحويصلات.

وهناك أيضاً في أقصى الجنوب جسر حربي الذي يعود إلى العصر العباسي الأخير، وهو من بناء المستنصر بالله القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي(2)، وكذلك قبة الإمام محمد أبي الحسن في الدجيل، وهي على الأرجح تعود إلى العصر التيموري، القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي.

أما في اقصى الشمال فلدينا القبة المقرنصة الشهيرة بقبة امام الدور، وهي أقدم القباب المقرنصة في العراق، وتعود إلى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. أن هذه العمائر والمواقع الأثرية بالإضافة إلى المراقد الدينية المقدسة مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (رضي الله عنهما) وقربهما من بغداد يعطيان للمدينة بعداً أثرياً وسياحياً مهماً جداً.

لقد بدأ اهتمام العلماء الأجانب بأطلال مدينة سامراء منذ أواسط القرن التاسع عشر غير أن إقدامهم على التنقيب فيها لم يبدأ إلا بانتهاء العقد الأول من

ص: 28

القرن العشرين، فقد قام المهندس الفرنسي (هنري فيوله) لأول مرة ببعض التنقيبات الاستكشافية في دار الخليفة خلال الصيف سنة 1910 (1) ، ثم أعقبه في السنة التالية العالم الألماني هرز فلد على رأس بعثة علمية وقام بتنقيبات واسعة دامت عدة سنوات، حتى نشوب الحرب العالمية (2).

إن هذه التنقيبات شملت قصر الخليفة ، قصر بلكوارا . القصر المعشوق، الجامع الكبير في سامراء، جامع أبي دلف في المتوكلية، تل العليق مع حوالي خمس عشرة داراً من دور السكنى وتشير مصادرنا إلى أن الآثار التي عثر عليها هرزفلد في خلال هذه التنقيبات كانت قد وضعت في صناديق بقيت في سامراء خلال الحرب العالمية الأولى غير أنها نقلت إلى إنجلترا بعد انهيار القوات العثمانية ودخول الإنجليز (3).

اما النتائج العلمية التي تمخضت عن هذه التنقيبات فقد نشر قسم منها في خمسة مجلدات ضخمة (4)وأما القسم الباقي فلم ينشر إلى الآن. إن المجلدات التي نشرت عن نتائج التنقيبات تبحث في الزخارف والرسوم المائية الملونة على الجص، والمواد الزجاجية والآثار الخزفية، والفخارية. وأما المجلدات التي تتضمن التفاصيل

ص: 29

المعمارية والمخططات فإن قسماً منها لم تطبع إلى الآن(1).

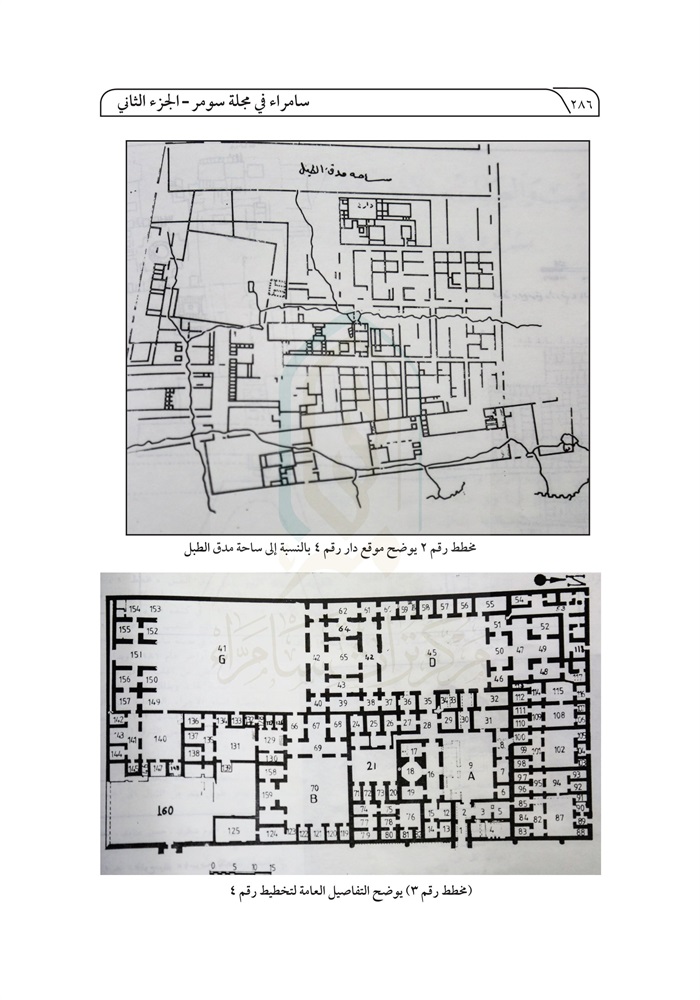

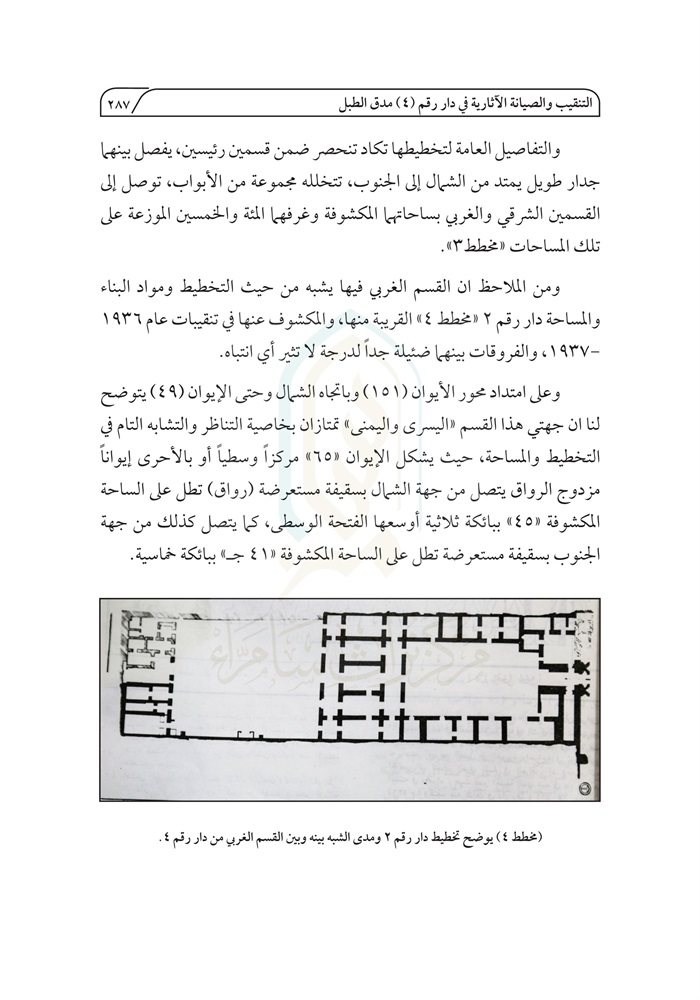

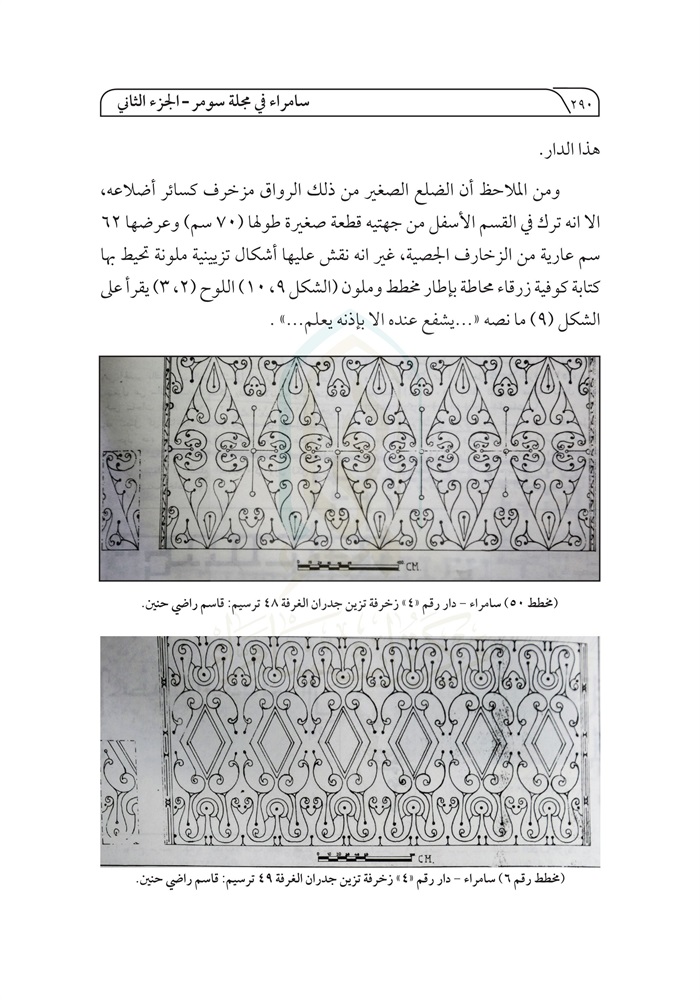

أما التنقيبات العراقية في سامراء، والتي كانت تديرها مديرية الآثار العامة آنذاك، فقد بدأت منذ مطلع ربيع عام 1936 على شكل مواسم كل موسم يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر (انظر الشكل 2) واستمرت حتى عام 1939، وقد انحصر التنقيب خلال هذه المواسم في أربعة مواضع قرب سور المدينة الحالية وقد نشرت النتائج الأولية لهذه التنقيبات عام 1940 بجزأين، الأول يبحث في العمارة والزخرفة، والثاني في الآثار المنقولة كالخزف والزجاج، والرخام والخشب والمعادن (2).

وخلال مواسم هذه التنقيبات جرت أول صيانة أثرية من نوعها في سامراء، وقد شملت الملوية وأبراج وجدران المسجد الجامع ومحرابه وقصر الخليفة وجامع (أبو دلف)، ومئذنته والقصر المعشوق (العاشق).

وفي عام 1940 قامت هيئة عراقية برئاسة المرحوم المهندس محمود العينه جي بأعمال حفر وصيانة واسعة النطاق في جامع أبي دلف (3).

وفي فترة السنوات العشر المحصورة بين 1958 و 1968 تولت العمل في سامراء عدة هيئات عراقية كان من أبرز أعمالها التنقيبية اكتشاف بيت عباسي إلى الغرب من الملوية بمسافة قصيرة مليء بالزخارف الجدارية الجصية أطلق عليه اسم بيت الزخارف (4).

ص: 30

أما بقية النشاطات الآثارية فقد ركزت على صيانة كل من جامع سامراء الكبير والملوية والقصر العاشق والقبة الصليبية بموارد مالية محدودة وعلى شكل مواسم.

أما في الفترة المحصورة بين 1968 ، 1977 فقد كانت النشاطات مركزة على أعمال صيانة جامع سامراء الكبير وملويته، وكذلك رفع الأنقاض من القصر المعشوق (1).

منذ صدور كتاب حفريات سامراء في سنة 1940 وإلى حد الآن لم ينشر أي مطبوع يتناول البحث في نتائج الحفريات التي جرت في سامراء العباسية، هذا إذا استثنينا ما نشره المرحوم العينه جي سنة 1947 حول جامع أبي دلف، من هنا جاءت أهمية نشر بحث يسد مثل هذا الفراغ العلمي.

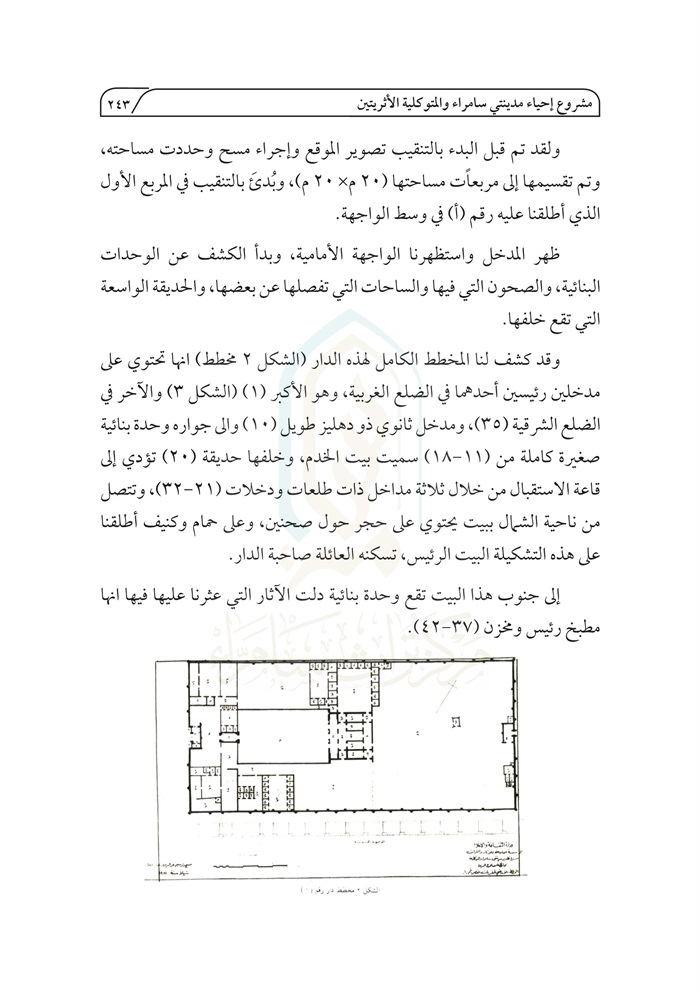

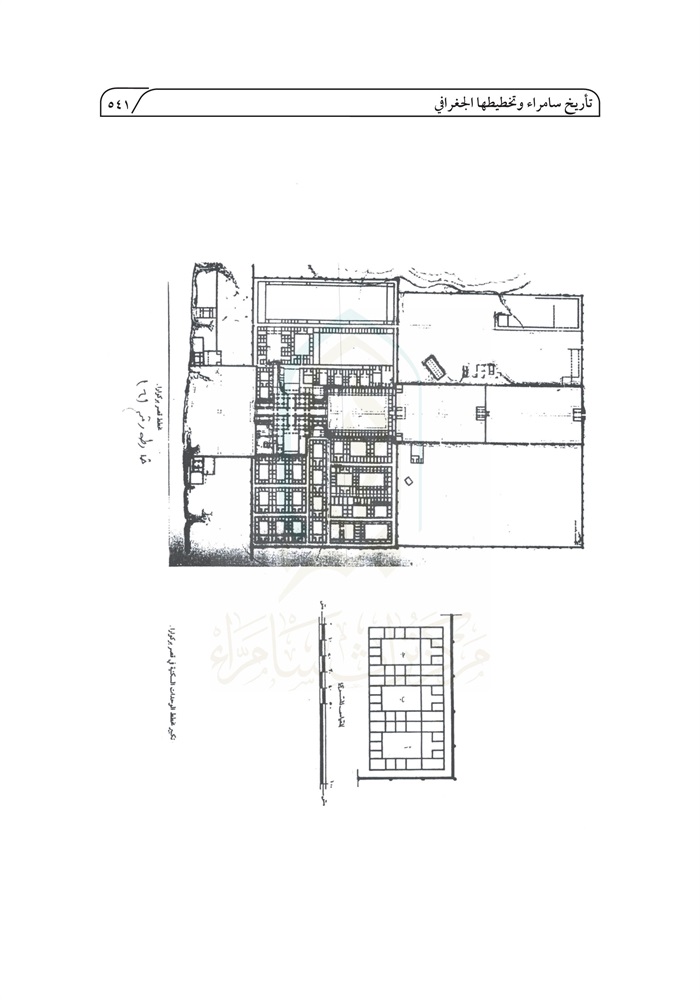

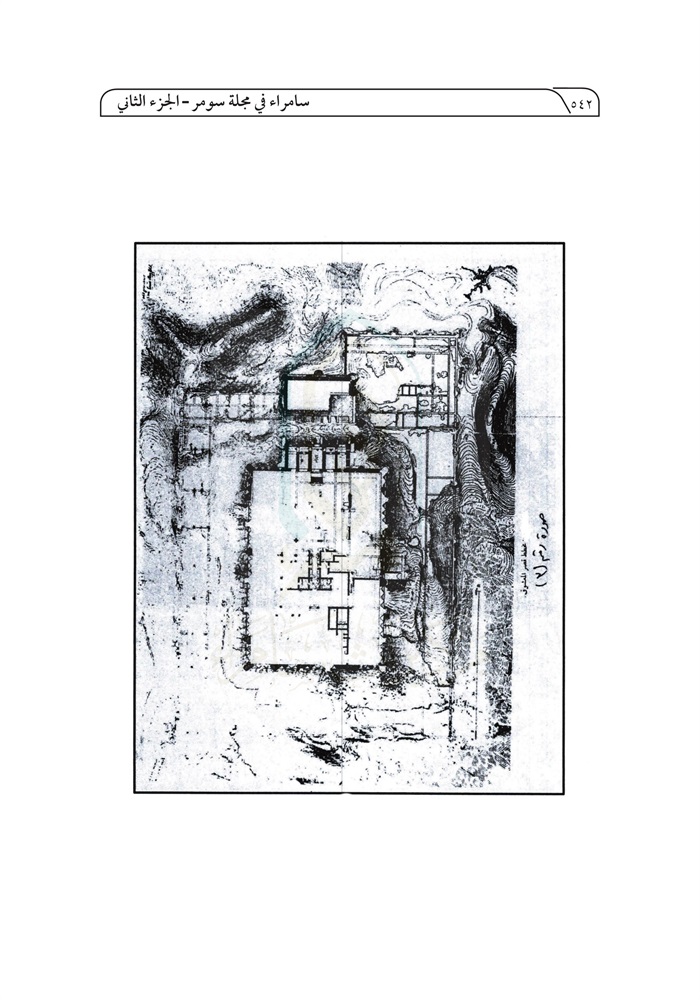

لقد قامت المؤسسة العامة للآثار والتراث بإيفاد هيئة للتنقيب والصيانة الآثارية في سامراء في شباط 1978 برئاسة كاتب البحث (2). وقد عملت الهيئة في عدة مواقع شملت صيانة جامع (أبي دلف). وإجراء تنقيبات في كل منطقة من سامراء الأثرية في الجهة الغربية من الملوية وفي المتوكلية. وقد أنجزت الهيئة صيانة معظم الجزء الشمالي (مؤخرة الجامع) وبيت الصلاة الواقع في القسم الجنوبي من جامع (أبي دلف) وكانت هذه الأقسام مهددة بخطر الانهيار التام، وكذلك تم كشف بنايتين عباسيتين في المتوكلية إحداهما بالقرب من الشارع الأعظم جنوب شرق جامع أبي دلف، والأخرى إلى الغرب من الجامع المذكور على ضفة نهر دجلة. استمرت

ص: 31

الهيئة حتى نيسان 1981 (1).

هدف هذا البحث هو تسجيل نتائج التنقيبات والصيانة الأثرية التي جرت ما بين شباط 1978 و نیسان 1981 في المواقع التالية وحسب تسلسلها الزمني:

1- سرداب يعود إلى دار عباسية.

2- تنقيبات في المتوكلية لموقع قبة هجول.

3- تنقيبات الموقع المسمى بقبر أبي دلف.

4- تنقيبات حارة سكنية عباسية بالقرب من الملوية.

5- الصيانة والتحري في جامع أبي دلف.

1- سرداب يعود إلى دار عباسية :

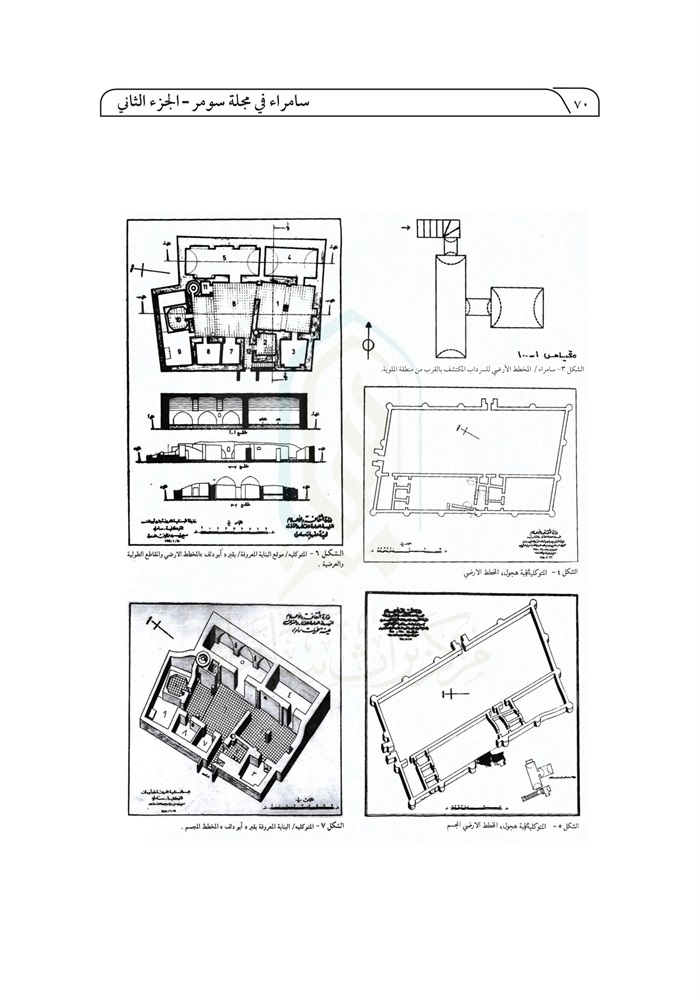

في آذار سنة 1978 كشف هذا السرداب عن طريق الصدفة أثناء قيام بلدية سامراء بتنفيذ التسوية الترابية للطريق الثاني الذي يؤدي من سامراء إلى مدينة الدور الواقعة إلى شمالها.

يقع هذا السرداب الذي هو بالأصل جزء من دار عباسية إلى الشمال الغربي من جامع سامراء الكبير على بعد حوالي نصف كيلومتر.

ويبدو أن الدار التي يعود لها هذا السرداب، والذي لا يبعد ألا بعض أمتار عن الركن الجنوبي الغربي لسور عيسى، قد تهدمت في وقت غير معروف لدينا، وبما أن سامراء وأبنيتها العباسية تعود إلى القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) فإن هذا السرداب - والحالة هذه - يعطي فكرة عن تخطيط السراديب العراقية التي كانت سائدة في العمارة العراقية المدنية في ذلك الوقت والتي كانت تستخدم كوسيلة ناجحة

ص: 32

للتخلص من الحر الشديد في فصل الصيف.

قامت هيئتنا أول الأمر بإيقاف عمل البلدية في النقطة التي كشف فيها عن السرداب، بعدها باشرنا التنقيب والتحري عن أجزاء السرداب، وتم لنا رفع كافة الأتربة والأنقاض التي بداخله، وبعد إكمال هذه العملية توضح لنا المخطط الذي نفذ بموجبه السرداب (انظر الشكل 3).

لقد نفذ السرداب عن طريق الحفر في باطن الأرض المتكونة جيولوجياً من مادتي الحصو الناعم والكلس المتحجر وهذه التركيبة تسمى محلياً (الجثان) أو السن. نهبط للسرداب عن طريق سلّم متكون من سبع درجات ثم ننعطف يميناً للمدخل الرئيسي للسرداب الذي يبلغ اتساعه 85 سم ، وهو بشكل عقد نصف دائري خفيف التدبب يبلغ ارتفاعه 1،70 يقود هذا المدخل إلى ممر ضيق يعلوه قبو ذو شكل نصف برميلي يؤدي إلى قاعة ذات قبو نصف برميلي أيضاً قياسها ستة أمتار طولاً 1،85م عرضاً. أما ارتفاع القاعة فيبلغ 1،70 م ، ولها كوة دائرية قطرها 50 سم في وسط سقفها تستخدم بلا شك للإنارة والتهوية.

في وسط هذه القاعة في الجهة الشرقية منها مدخل معقود يبلغ اتساعه متراً واحداً يقودنا عن طريق ممر ضيق صغير مقبى طوله 1،50 م إلى غرفة صغيرة طولها 3،25 م ، وعرضها 40 ، 2 م ، لها قبو مشابه لقبو القاعة المارة الذكر، وهناك كوة دائرية 2،40 في وسط هذه الغرفة كانت تستخدم للإنارة والتهوية.

إن جدران السرداب، وكذلك سلّمه مطلية بالجص، ولم نعثر على أي أثر للزخارف الجصية التي كانت سائدة في سامراء خلال القرن التاسع الميلادي.

وبعد الانتهاء من كشف تفاصيل هذا السرداب قامت الهيئة بدفنه خوفاً من تعرض السيارات المارة إلى حوادث السقوط فيه ليلاً.

ص: 33

2- تنقيبات في المتوكلية لموقع قبة هجول:

الاسم: قبة هجول، هي تسمية محلية لموقع صغير على شكل تل متوسط الحجم يرتفع عن الأرض المحيطة به حوالي 4 إلى 5 أمتار. لا يعرف سبب واضح لهذه التسمية حيث لم يرد لها ذكر في المصادر التاريخية المعاصرة لفترة سامراء ولا في المصادر الحديثة. ألا أن الرواية المحلية تقول: بأن في هذا الموقع سرداباً كان يرتاده راعي غنم بعد أن انهار البناء الذي كان يضم هذا السرداب وذلك في العصور المتأخرة وإن تسمية البناء جاءت من اسم هذا الراعي ( هجول) ، وليس لدينا في الوقت الحاضر ما يؤيد أو ينفي هذا الرأي بصورة علمية قاطعة.

الموقع: تقع قبة هجول في جنوب شرق جامع أبي دلف ويبعد الموقع الحالي أقل من كيلو متر عن الشارع الأعظم في قسمه المقابل الجامع أبي دلف، وتمر من شمال و شمال غرب و جنوب و جنوب غرب الموقع شوارع فرعية تتصل بشارع رئيس يؤدي إلى جامع أبي دلف من جهته الجنوبية، وهذه الشوارع هي بلا شك شوارع تعود للفترة التي سكنت بها المتوكلية قبل ما يزيد على ألف سنة.

التنقيبات : بدأت التنقيبات في هذا الموقع في الفترة من 10/7 ولغاية 1978/10/2 ، وقد أسفرت عن كشف تفاصيل مخطط بناية كبيرة الحجم نسبياً ذات شكل شبه منحرف (الأشكال 4-5) طوله 58 متراً وعرضه 35 متراً، استغل المساحة أي حوالي 700 متراً لإقامة مرافق البناء التي وزعت على المحور الطولي بشكل وحدتين بنائيتين متقابلتين تفصل بينهما ساحة مركزية مكشوفة.

ليس من السهل للوهلة الأولى التعرف على ماهية وما كان يراد بهذا المخطط. هل هو بيت سكن ؟ أم مرفق من المرافق الحكومية التي تعود إلى أحد دواوين الدولة ؟ ولترجيح أحد هذين الرأيين يجب علينا دراسة المخطط دراسة دقيقة وملاحظة جملة من النقاط التي لها علاقة بالموضوع والتي أبرزتها التنقيبات السابقة في سامراء.

ص: 34

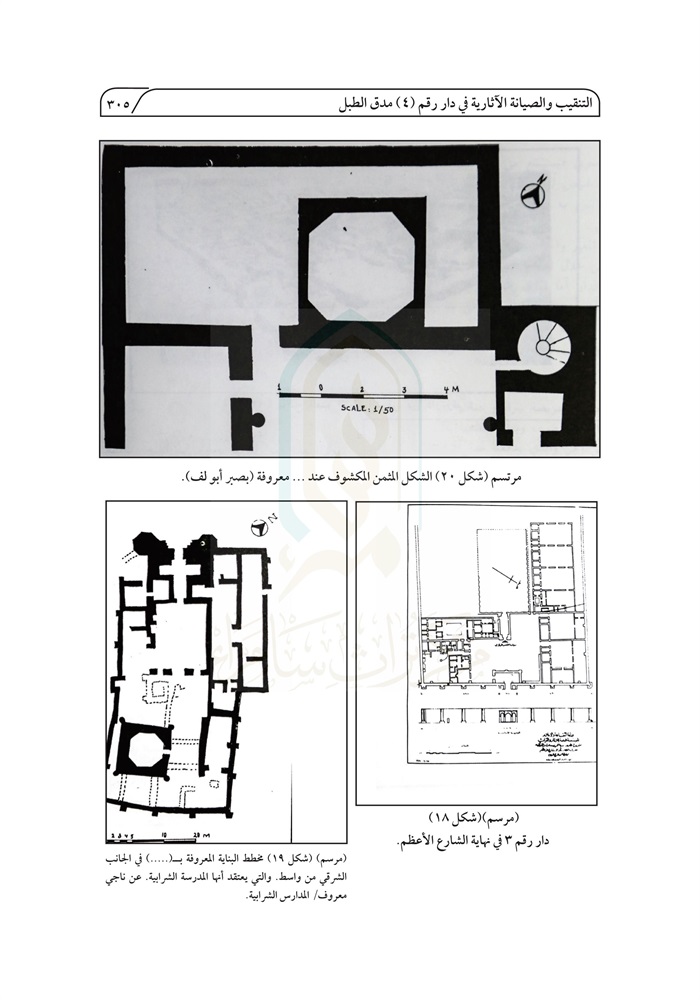

إن معظم المخططات المتوفرة لدينا سابقاً عن العمارة المدنية العباسية في سامراء لقصور ملكية ضخمة كقصر الخلافة العباسية، قصر المنقور، القصر المعشوق المسمى محلياً العاشق والقصر العباسي في الحويصلات(1)، والدار رقم 4 في مدق الطبل (انظر الشكل 2)، ومن هذه النماذج القليلة في كميتها والكبيرة في أهميتها، لدينا صورة تكاد أن تكون كاملة عن تخطيط القصر العباسي وشكله، والذي يعود إلى الطبقة الحاكمة في المدينة، والذي من أبرز مميزاته المساحة الشاسعة والشكل الهندسي والأبراج الساندة ومجموعات الغرف والوحدات السكنية التي تتجمع حول ساحات مركزية مكشوفة بصورة متكررة على المحاور الطولية للقصر، وكذلك إبراز أهمية المداخل والواجهة الأمامية، والاعتناء بالتبليط والزخرفة والمواد الإنشائية الصلبة كالآجر والمرمر.

أما بيوت العامة فليس لدينا في السابق أمثلة كثيرة عنها حيث أنها لم تجذب قسماً من المنقبين الأجانب الذين عملوا في سامراء، ولكن من الأمثلة القليلة التي اكتشفت من قبل المنقبين العراقيين سنة 1936 - 1939(2) وتنقيبات الحارة السكنية العباسية في 1980 و 1981 ، والتي سوف نتطرق إليها في هذا البحث، لدينا صورة واضحة عن تخطيط وبناء البيت العراقي والذي يعود لطبقة العامة، والذي من أبرز مميزاته هي المساحة الصغيرة والساحة المركزية المكشوفة ذات الشكل الهندسي، والتي تطل عليها وحدتان سكنيتان على الطراز الحيري (3) إحداهما تحور أحيانا لكي تستخدم كمنافع عامة لأهل الدار، إن ندرة استخدام الآجر والزخارف الجصية هما ظاهرة جلية في هذه الدور.

أما مخطط بناية قبة هجول فإن دراسته تعكس المميزات التالية:

ص: 35

1 - المخطط ذو شكل شبه منحرف ليس له شبيه بين مخططات القصور الكبيرة ولا بين دور السكن الاعتيادية.

2- مساحة الأرض المخصصة للبناء صغيرة بالنسبة الى مساحة القصور وكبيرة بالنسبة إلى دور السكن الاعتيادية (1).

3- ليس هناك في المخطط أي مرفق من مرافق البناية له شكل هندسي اعتيادي مألوف، وهذه ظاهرة نادرة بالنسبة إلى العمارة العباسية في سامراء.

4 - وجود أبراج نصف دائرية، ظاهرة ليس لها وجود في دور السكن الاعتيادية، وعند وجودها في القصور الكبيرة غالباً ما تكون مبنية بالآجر أو اللبن.

5- إن استغلال المساحة الكلية للبناء وترك الباقي خالياً ووجود ثلاث ساحات مركزية كبيرة، ظاهرة تلفت الانتباه وليست مألوفة – على ما اعتقد – في العمارة العباسية في سامراء.

6- يلاحظ في المخطط غياب ظاهرة التناظر حول المحاور الرئيسة وهي ظاهرة سائدة في العمارة العباسية في سامراء.

7- يلاحظ أن المداخل في الأبنية العباسية غالباً ما يكون موقعها منتصف ضلع البناية، في حين أن المدخل الشرقي في قبة هجول جاء بشكل مخالف لهذه القاعدة (انظر المخطط الشكل 4) .

نستخلص مما سبق، أنّ مخطط قبة هجول لا تنطبق مميزاته على مخططات القصور الكبيرة ومع أن هناك بعض الشبه بمخططات بيوت العامة لكنه لا ينطبق

ص: 36

انطباقاً كافياً مع مواصفاتها الرئيسة، لذا فإننا نعتقد بأنّ المخطط ربما كان يراد به أن يكون لبناية دائرة حكومية تابعة لأحد دواوين الدولة، أما انحراف المخطط بالشكل الذي عليه فربما كان بسبب استقامة الشوارع المحيطة به من الجهات الشمالية الغربية، والجنوبية الشرقية.

المميزات المعمارية:

استمرت التنقيبات في هذا الموقع حوالى ثلاثة أسابيع، وكان الهدف منها معرفة ما يبطنه هذا الموقع الصغير الذي كنا نتوقع أن يحتوي على دار أو أكثر من دور السكن الاعتيادية والتي كنا نتوخى العثور عليها؛ لإغناء معرفتنا عن تخطيط وبناء وزخرفة مثل هذه العمائر المدنية البسيطة.

أثبتت التنقيبات أن هذه البناية مبنية بمواد إنشائية بسيطة جداً، وهي الطين المعمول بشكل طوف ومطلي بالجص من الخارج، ولم نعثر على الطابوق أو اللبن المنهدم في هذه البناية، كذلك يلحظ خلو هذه البناية من الزخارف الجصية أو الرسوم المائية الملونة التي كانت سائدة في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في سامراء، ومن الملاحظ في هذه البناية أيضاً خلوها من أي من المرافق التي لابد منها في أي دار سكن مثل الحمام والمرافق الصحية، كذلك لم نعثر على أي من الآثار المنقولة خلال عمليات التنقيبات التي جرت في هذا الموقع.

إن سمك الجدران في هذه البناية يتراوح بين 85 سم في الداخل ومتر واحد في السور الخارجي، أما وجود الأبراج نصف الدائرية في بناية بمثل هذا الحجم ومنفذه بمثل هذه المواد الإنشائية البسيطة فأمر يجلب الانتباه.

إن وجود السرداب بقاعتيه الكبيرتين نسبياً (10 × 3،5 متراً)، (4،5× 3 متراً) ميزة معمارية مهمة وضرورية إن كانت البناية داراً للسكن أو دائرة حكومية، أما شكل السرداب وطريقة تنفيذه فإنهما يتطابقان تقريباً مع السرداب الذي تمت الإشارة إليه

ص: 37

سابقاً في البحث، أما مكونات البناية وتفاصيلها المعمارية فهي كالآتي:

البناية متكونة من قسمين رئيسين مع سرداب كبير نسبياً في القسم الأوسط من الجهة الجنوبية الغربية (انظر الشكل 5) .

1- القسم الواقع في الركن الشمالي الغربي من البناية: يتكون من ثلاث غرف متوسطة الحجم خلفه قاعة كبيرة (حوالي 10م ×5، 4م) لها مدخل يطل على الساحة الكبيرة للبناية، ومرتبطة مع الغرف بمدخل ثانوي آخر، وهو المفتوح على الغرفة الواقعة في الجهة اليمنى من هذه الوحدة البنائية أما أرضية الغرف والقاعة فإنها مبلطة بالجص الذي لا تزال آثاره باقية في الزوايا، وقد وجد على بعض أجزاء الجدران طلاء جصي أيضاً.

إن هذه الوحدة البنائية بغرفها الثلاث تطل بمداخلها على الساحة المركزية الوسطية المكشوفة البالغة 21 × 11،5 متراً، إن هذه المساحة في الواقع اشبه ما تكون بقاعة كبيرة مكشوفة وليس لها مدخل رئيس يربطها بالساحة الكبيرة الخارجية للبناية، ويتم ربطها على ما يبدو بواسطة مدخل الغرفة التي تفتح على القاعة الواقعة في الجهة الشمالية الغربية خلف الغرف الثلاث.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المظهر غريب، حيث جرت العادة في مثل هكذا ساحات أن يكون لها مدخل كبير واحد أو ثلاثة مداخل تعلوها عقود، وتطل على رواق كما هو معروف في ترتيب الغرف وعلاقتها بالفضاء الذي أمامها في تقاليد العمارة العباسية أو على الطريقة المعروفة بالنظام الحيري (1).

2 - القسم الجنوبي الغربي : ويشمل خمس غرف مختلفة الحجوم وذات أشكال منحرفة أشبه ما تكون بمربعات أو بمستطيلات غير منتظمة، اثنتان منها تطلان على الساحة الكبيرة الخارجية للبناية، أما الغرف الثلاث الباقية فترتبط فيما بينها وبين

ص: 38

الساحة المركزية الواقعة في الركن الجنوبي الغربي بمداخل تربطها مع الساحة المركزية الداخلية من جهة وبالساحة الخلفية التي تقع أمام الغرف الخمس، وهذه الساحة مغلقة أيضاً قياسها 15 × 10 أمتار، ليس لها مدخل خارجي يربطها بالساحة الكبيرة للبناية، ولا يتم ربطها بهذه الساحة إلا عن طريق الغرفتين المتداخلتين ذوات المداخل المشتركة مروراً بالساحة المركزية الداخلية في الجهة الشمالية الغربية وغرفها المطلة عليها ثم إلى الساحة الخارجية للبناية (انظر مخطط الشكل 4)، وقد عثر على آثار الطلاء الجصي في أرضيات وجدران هذا القسم من البناية.

3- السور الخارجي تم كشف السور عن طريق المجسات الاختبارية وتبين أنه مبني بالطوف ومدعم بأبراج نصف دائرية عددها (15) خمسة عشر معظمها قد تعرض إلى التلف والانهيار، أما المداخل الرئيسة لهذه البناية فهي اثنان، الأول في الاتجاه الشمالي الغربي يقع في وسط السور عرضه 2،25 متراً وبروزه عن مستوى السور حوالى 2،5 متراً، يحف به برجان. أما فتحة المدخل الخارجية فتبلغ 2،5 متراً بعمق 1،5 متراً ثم يضيق دهليز المدخل فيصبح 1،5 متراً بعمق مترين. ومن المرجح أن هذا المدخل كان مسقوفاً بقبو، وذلك استناداً إلى سمك جدرانه وإلى تفاصيله المعمارية الأخر.

أما المدخل الثاني فيقع في السور الشرقي وموقعه لا يتوسط السور ويشبه المدخل السابق في شكله العام وقياساته.

4 - السرداب: يقع السرداب في هذه البناية تحت وأمام الوحدة البنائية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية (انظر المخططات الأشكال 4 ، 5) يدخل إليه بواسطة سلم متكون من صحنين وثلاث عشرة درجة. يدخل إلى السلم من الساحة المركزية الداخلية التي تفصل بين قسمي البناية الرئيسين.

لقد تعرض السلم إلى الانهيار وأصابه الضرر في معظم أجزائه، وهو يؤدي إلى

ص: 39

فناء صغير مقبى، وعلى يمين الداخل هناك حنية يعلوها عقد مدبب، إن هذا الفناء الصغير الذي يعمل عمل الموزع يؤدي في جهته اليسرى إلى مدخل معقود يؤدي إلى القاعة الرئيسة في هذا السرداب، وفي منتصف هذه القاعة وإلى الجهة اليمنى منها تقع القاعة الأصغر حجماً وهي متعامدة معها تشكلان حرف تي الإنكليزي، ولكون السرداب تحت الأرض فإن جدرانه لا زالت تحتفظ بطلائها الجصي بشكل جيد.

وأما الإنارة والتهوية في هذا السرداب فهي عن طريق فتحة دائرية في سقف القاعة الرئيسة في هذا السرداب

أن طريقة تنفيذ السرداب هي الحفر في الأرض الكلسية الصلبة، وهي بلا شك طريقة صعبة جداً ولا يملك المرء إلا الإعجاب بإصرار أولئك القوم ومثابرتهم في تخفيف وطأة الحر الشديد بحفر مثل هذه السراديب التي سبقت الإشارة إلى واحد منها في هذا البحث.

يتبين مما سبق أن هذه البناية لا تعبر بمخططها وموادها وطريقة تنفيذها عن أسلوب سامراء الناضج في العمارة لأسباب ليست معروفة لدينا ربما كان أحدها الاستعجال والسرعة في إكمال مثل هذه البنايات لأغراض الدولة المختلفة.

3- تنقيبات الموقع المسمى قبر (أبي دلف):

التسمية والموقع قبر أبي دلف، هو تسمية محلية لتل صغير في المتوكلية بيضوي الشكل أبعاده 23 × 17 متراً، يقع بالقرب من الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، غرب جامع أبي دلف بحوالى كيلومترين، يبلغ ارتفاعه عن الأرض المحيطة حوالي 2،5 متراً. إلى الجنوب الغربي من التل هناك بقايا سور ضخم مبني بالحصى الكبيرة والجص ربما كان يعود بالأصل إلى قصر ضخم لشخصية عباسية مهمة، ويبدو أن التل يقع ضمن منطقة سكنية مهمة تزدحم بالقصور والأبنية المهمة.

إن تسمية الموقع بقبر أبي دلف لا نعرف متى بدأت ولماذا، وهل صحيح أن

ص: 40

الموقع يضم رفاة هذه الشخصية (1) التي أطلق اسمها أيضاً على جامع المتوكلية الكبير الذي بناه المتوكل.

لقد كان هدفنا الفعلي من وراء التنقيب في هذا الموقع هو احتمال كون المكان يحوي ضريحاً ربما كان للمتوكل نفسه الذي تقول المصادر بأنه قتل يوم الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين(2).

أما أبو دلف فإنه قد مات استناداً إلى المصادر التأريخية - سنة 226 ه_ ودفن في مكان مجهول لدينا قبل أن يعتلي المتوكل العرش بست سنوات (3)أي قبل أن يبني المتوكل مدينته بزمن يزيد على خمسة عشر عاماً فلا يعقل - والحالة هذه - أن يكون المكان قبراً لأبي دلف.

وقبل البدء بالتنقيب كانت التوقعات التي لدينا هي أن نعثر على بقايا ضريح أشبه ما يكون بالقبة الصليبية التي أقيمت بالجانب الغربي من نهر دجلة في الحقبة التي تلت عصر المتوكل (4).

التنقيب:

بدأت أعمال التنقيب في هذا الموقع في الأسبوع الثاني من شهر حزيران سنة 1979 ، واستمرت لمدة شهرين كشفت التنقيبات عن تفاصيل بناية صغيرة الحجم

ص: 41

نسبياً ذات شكل غير منتظم هندسياً (انظر الشكل 6 والشكل 7) أقصى طول له هو 20،25 م وأقصى عرض له هو 16،5 م. وقد نفذ البناء بمواد إنشائية غير موحدة من بينها الطابوق والحصى الكبيرة واللبن والجص ، أما جدرانها فذات سمك مختلف يتراوح بين المتر وبين النصف متر، مطلية بالجص الذي لا يزال قسم كبير منه يشاهد على الجدران الداخلية وقد تبين من جراء التنقيب أن هناك بناءً ملاصقاً ظهرت جدرانه في الواجهة الشرقية ليس من السهل للوهلة الأولى معرفة ماهية مخطط هذه البناية، ويبدو أنه يحتوي على المكونات والتفاصيل التالية:

1 - صحنين رئيسين مفتوحين، (انظر الشكل 6 الأرقام 1،6).

2 - قاعتين متجاورتين، الأرقام 5، 4 .

3- مجموعة غرف صغيرة غير منتظمة هندسياً، الأرقام 10،8،7،3 .

4- قاعة كبيرة (رقم 9) داخلها بناية (رقم 10) مربعة من الخارج ومثمنة من الداخل يرقى إليها بواسطة ثلاث درجات من الساحة المركزية (رقم 6).

5 - مئذنة أسطوانية الشكل شمال الغرفة رقم 11 ، يصعد إليها بواسطة سلّم مفتوح على الساحة رقم 6 ما تبقى منه متكون من ست درجات.

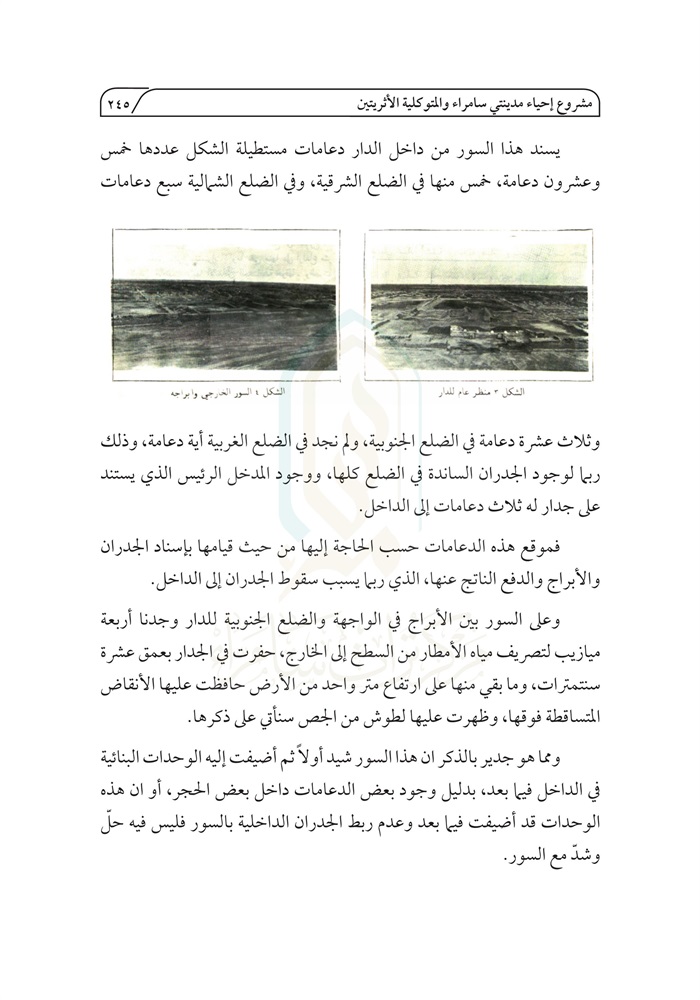

إن مخططاً يحتوي على التفاصيل المارّة الذكر غير مألوف بين مخططات العمائر العباسية الدينية والدنيوية في سامراء، حيث إن كان المراد بالمخطط هو البيت، فالبيت العباسي معروف بنظام تخطيطه وبواجهته الثلاثية المطلة على الصحن المركزي المكشوف. أما وجود المئذنة فهي ظاهرة غير مألوفة أيضاً داخل البيوت، ويقتصر وجودها على الجوامع كما هو معروف. أما إذا كان الهدف المخطط من هو بناء جامع أو مسجد صغير فلمثل هذه الأبنية مخططاتها المعروفة والسائدة في تلك الفترة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الشكل الهندسي والتناسق المحوري والتناظر بين أجزائها والذي لا وجود له في مثل هذا المخطط غير المنتظم هندسياً.

ص: 42

أما إذا أريد بهذا المخطط أن يكون بناية ضريح، فالضريح بتلك الفترة له شخصيته المعمارية الواضحة كما هو معروف بالقبة الصليبية (1).

اما البناية المثمنة في هذا المخطط فإننا وان كنا لا نستبعد كونها ضريحاً جاءت هنا بشكل غير مدروس وثانوي وجزء من مكونات معمارية اخرى أشرنا إليها فيما سبق.

المميزات المعمارية :

يدخل إلى هذه البناية من الجهة الغربية المواجهة لنهر دجلة بواسطة مدخل بسيط خالٍ من أية مميزات معمارية والتي غالباً ما تؤكد شخصية المدخل في تلك الفترة كالأبراج أو الدعامات، يؤدي المدخل إلى دهليز ضيق ويؤدي بدوره إلى الساحة الرئيسة رقم 6- أما الدهليز فإنه مفتوح في جهته اليمنى بفتحتين، الأولى تؤدي إلى بقايا سلّم متكون من خمس درجات والثانية إلى غرفة صغيرة (رقم 2) يصعد إليها بدرجتين فيها بقايا حوض دائري مبني بالطابوق والجص قطره 50 سم وبقايا مرحاض شرقي بطول 72سم ومجرى لتصريف المياه. وعلى الأرجح إن هذه الغرفة كانت بالأصل تقوم بوظيفة المرافق والحمام في هذه البناية.

الساحة المركزية رقم 6 هي أكبر ساحة مكشوفة في هذه البناية (الشكل 8)، وهي مبلطة بالطابوق المطلي قياس 32 × 32 × 5 سم تفتح عليها من جهة الغرب الغرفتان 7 و 8 غير المنتظمتين هندسياً، وبعد رفع الأتربة والأنقاض ظهرت أرضيتهما مبلطة بالجص والغرفة 8 لا تزال تحتفظ بكونها ذات العقد المدبب والتي ربما كانت بالأصل تستعمل لوضع مسرجة الأضاءة. إن هاتين الغرفتين تكونان غرفتي نوم مناسبة المساحة لسكنة هذه البناية.

ص: 43

اما من الجهة الشرقية، فقد كشف عن القاعة رقم 5 وكانت منسقة تنسيقاً بديعاً وذات شكل مستطيل منتظم (9 ×7 أمتار) ، وقد زيّن جدارها الشرقي بثلاث دخلات، تعلوها عقود مدببة تفصل بينها دعامات مبنية بالآجر تقوم بمهمة الأسناد السقف القاعة الذي نفذ بهيئة قبو، ويلاحظ بين هذه الدخلات الكوى المخصصة لوضع معدات الإضاءة (انظر الشكل 7).

في الجهة الشمالية الغربية من هذه القاعة تم الكشف عن دخلة في الجدار تحف بها من الجهتين آثار لعمودين أسطوانيين ربما كانا بالأصل يحملان على تاجيهما عقداً يساهم مع العقود الثلاثة في الجهة الشرقية بدعم السقف المقبى لهذه القاعة. إن أرضية هذه القاعة قد بلطت بالجص الذي لا تزال بقاياه بحالة جيدة من الحفظ. في الزاوية الشمالية الشرقية في الساحة رقم 6 تم الكشف عن غرفة صغيرة (10 × 1،5 متراً) وهي صغيرة إلى درجة لا تكفي لنوم شخص (انظر الغرفة 11 في المخطط الأرضي)، ولكنها تصلح للخزن.

تقع خلف هذه الغرف بقايا مئذنة صغيرة مبنية بالحصى الكبيرة والجص وذات بدن أسطواني يدور داخلها سلّم حلزوني باتجاه معاكس لعقرب الساعة متكون من ست درجات يدخل إليها بمدخل ضيق سعته حوالي نصف متر يقع في الجهة الغربية من المئذنة وهو ضيق إلى درجة لا تكفي لدخول إنسان اعتيادي بشكل مريح، وقد عثر بين الأنقاض وبالقرب من المدخل على بقايا قطعة خشبية من نوع الساج لسنا متأكدين إن كان لها علاقة بهذه المئذنة الصغيرة (الشكل 9) .

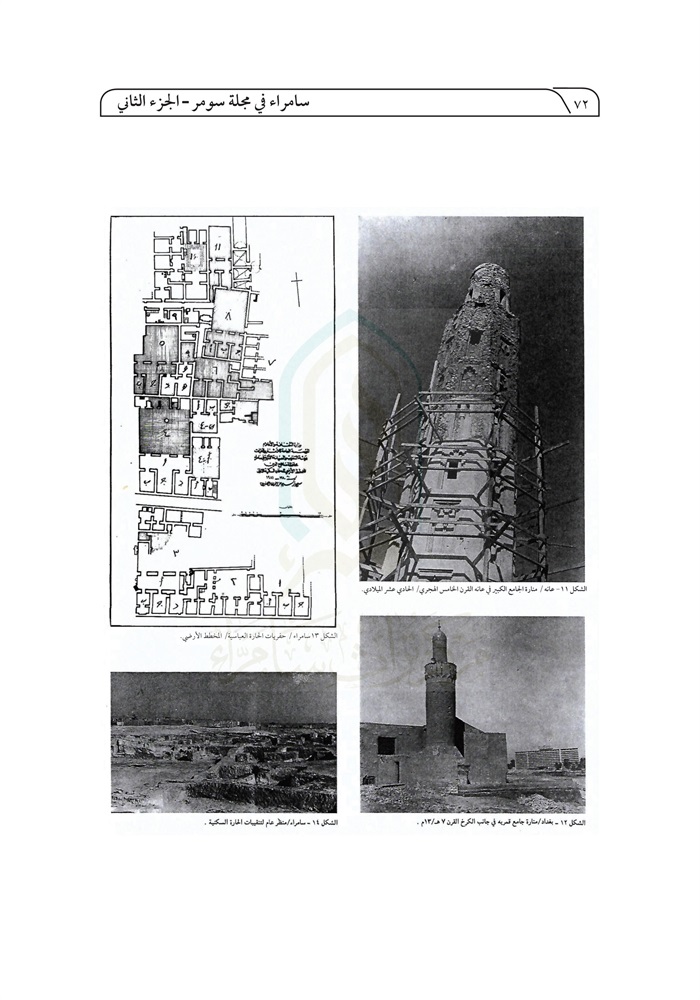

تعتبر هذه المئذنة - بالرغم من صغر حجمها - المثال الوحيد من نوعه والذي تم الكشف عنه في سامراء العباسية، حيث إن تصميم المآذن في سامراء استناداً إلى النماذج التي وصلتنا هي ذات شكل ملوي كما هو الحال في الجامع الكبير في سامراء وجامع (أبي دلف) في المتوكلية.

ص: 44

إن هذه المئذنة تقدم الدليل القاطع على أن المئذنة ذات البدن الأسطواني والسلّم الحلزوني الذي يدور داخلها والتي شاع استعمالها في العراق في العصر العباسي الأخير، القرن السادس الهجري (الثامن عشر الميلادي) وما بعده الأشكال (12،10)، كانت معروفة في سامراء في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) (1).

أما الجهة الشمالية من الساحة رقم (6) فتطل عليها ثلاث فتحات الأولى إلى اليمين، وهي فتحة المئذنة المارة الذكر، وفي المنتصف فتحة تؤدي إلى القاعة رقم (9) ، ومنها إلى البناية ذات الشكل المربع من الخارج والمثمن من الداخل، ويصعد إلى أرضيتها المبلطة بالآجر قياس 32×32سم بواسطة سلّم صغير متكون من ثلاث درجات عرضها (60 سم).

إن أقصى ارتفاع مما تبقى من جدران بناية الضريح هو 105 سم، وأدنى ارتفاع هو 25 سم عن مستوى سطح الأرض المحيطة بها في القاعة رقم 9 التي تضم بناية الضريح رقم 10 .

إن أرضية بناية الضريح ظهرت مكسورة من منتصفها لعمق 70 سم، ولا نعرف سبباً لذلك وهي صلبة جداً ومبنية بالطابوق والجص ، وربما كان سبب الكسر والتهديم الحاصل بها هو من جراء عمل سراق الآجر الذين لعبوا دوراً خطيراً في إزالة الكثير من المعالم الأثرية في سامراء وبقية المواقع الأخر في العراق. وقد قمنا من جانبنا بعمل مجسّ في منتصف أرضية بناية الضريح علّنا نكشف بعض عظام بشرية في هذا المكان، ونزلنا في هذا المجسّ بعمق 50 سم ولم نحصل على شيء. وكان الطابوق

ص: 45

والجص لا يزال مستمراً وصلباً جداً.

ويلاحظ من أسس هذه البناية ومخططها بأنها كانت مسقوفة بقبة، وإن صح ذلك ففي هذه الحالة لابد من أنها كانت مخصصة لكي تصبح ضريحاً لرفاة شخصية دينية مهمة عاشت في زمن المتوكل وسكنت في مدينته المتوكلية.

ومن الجدير بالذكر أن الأضرحة الإسلامية ذات المخطط المثمّن كانت معروفة في سامراء في تلك الفترة كما هو موجود في القبة الصليبية ولم يقتصر تخطيط المثمن على المدافن والأضرحة وإنما شاع استعماله في البيوت الضخمة والمهمة أيضاً، والدار رقم 4 في موقع مدق الطبل إلى الجنوب من قصر باب العامة يقدم لنا مثالاً طيباً للمقارنة (1).

أما في الجهة الشمالية الغربية من الساحة رقم 6 فهناك مدخل القاعة 9، وقد عثر في لصق جدار هذه القاعة الشمالي على دكة مبلطة بالجص ترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 5 سنتيمترات (انظر الشكل 7).

بعد رفع الأتربة والأنقاض عن القاعة رقم 9 ظهرت أرضيتها بمستويين مختلفين القسم الشرقي المقام عليه الضريح المفترض ينخفض عن القسم الغربي بحوالي 20 سنتيمتراً.

أما مدخل الضريح المفترض بالقرب من ركن الغرفة الصغيرة رقم 11 عثر

ص: 46

فيه على بقايا عمود رخامي مثبت في مكانه الأصلي (الشكل 8) ارتفاعه 65 سم وقطره 36 سم، وهو ذو لون رمادي فاتح مبقع ببقع صغيرة زرقاء اللون، وفي الجهة المقابلة هناك آثار مكان العمود الثاني الذي لم نعثر عليه، ربما كان هذان العمودان في الأصل يحملان عقداً كبيراً ويشكلان طارمة مفتوحة على الساحة رقم 6، وقد تبين أنّ الأرضية في هذا الجزء من الساحة رقم 6 ترتفع عن مستوى باقي أجزاء الساحة بحوالي 10سم.

أما الجزء الجنوبي من البناية فإن أبرز مكوناته هي الساحة المكشوفة رقم 1 وهي مبلطة بالطابوق المطلي الجيد قياس 32 × 32 سم، وقد تم العثور على حنية ذات مقطع مستطيل في جدارها الجنوبي، فلو افترضنا كون هذه الحنية محراباً فإن الساحة - والحالة هذه - لابد أن تكون مصلّى صيفياً، لأن الحنية آنفة الذكر متجهة باتجاه مكة ومتماثلة مع اتجاه محراب جامع (أبي دلف).

من الجدير بالذكر أن الساحة رقم 1 متصلة بالساحة رقم 6 عن طريق مدخل على يسار الداخل منه إلى الساحة رقم 1 على عمودين جصيين مزدوجين لصق الجدار، وهذا النوع من الأعمدة شائع في أبنية سامراء كما أثبتت الحفريات ذلك (1).

وفي وسط الساحة رقم 1 عثرنا على بقايا دعامة ذات مقطع مستطيل (الأشكال 7، 6) ارتفاعها حوالي 120 سنتيمتراً، وفي جزئها الأسفل وعلى ارتفاع 35 سم من الأرض المحيطة بها هناك دخلة صغيرة بعمق 8 سم ثبتت في أسفلها رخامة ملساء عرضها 28سم، ذات لون أزرق فاتح خالية من الكتابة، ولسنا متأكدين بالضبط فيما إذا كانت هذه الدعامة محراباً ثانيا أم شاهد قبر أم بقايا دعامة كانت تشكل مع الجدارين الواقعين على يسارها ويمينها مرتكزا لعقدين لحمل سقف هذه الساحة. واذا صح افتراضنا الأخير هذا فيكون عندنا مسجد صغير متكون من أسكوبين طوله 6،5 مترا وعرضه 5 ، 5 متراً.

ص: 47

القاعة رقم 4 تتصل مع الساحة رقم 1 بمدخل، وقد عثر على حنية في جدارها الجنوبي متجهة هي الأخرى باتجاه القبلة مرسومة بالجص بطريقة القالب على شكل عضادة ارتفاعها 120 سم عمقها 3 سم وعرضها 100 سم، كذلك تم العثور على بقايا حنية أخرى مشابهة لها في الجدار الجنوبي للغرفة رقم 3 طولها 97 سم وعرضها 90 سم.

استناداً إلى ما مر ذكره من تفاصيل تتعلق بمخطط وعمارة هذه البناية، فإن رأياً قاطعاً في هويتها هو بلا شك من الأمور الصعبة، ولكننا - والحالة هذه – نستطيع أن نرجح كون هذه البناية ربما كانت بالأصل داراً حوّرت فيما بعد لكي تضم ضريحاً وقاعة لبعض رجال الدين الذين يجتمعون معاً للمناظرة وتبادل الآراء، وأنسب مكان لذلك هو القاعة رقم 5. أما القاعة رقم 4 فربما كانت مصلّى أو مسجداً لفصل الشتاء، وهي بلا شك تصلح للجلوس والمناظرة أيضاً، والساحة رقم 1 مصلّى صيفي على أقل احتمال إن لم تكن مسقوفة، أما الغرف 3 ، 7، 8 فهي غرف نوم مناسبة الحجم، والغرفة الصغيرة رقم 11 ربما كانت مخزناً لبعض حاجات الساكنين في هذه البناية. أما الغرفة أو المرفق رقم 2 فهو بلا شك مكان المرافق والحمام. إن وجود المئذنة والحنيات الجدارية المتجهة جنوبا باتجاه القبلة وكذلك البناء الذي افترضنا كونه ضريحاً، وكل هذه الأدلة تشجع على ترجيح كون البناء ربما كان زاوية (أو ملاذاً) لجماعة دينية معينة يتعبدون ويتذاكرون بالقرب من ضريح شيخ طريقتهم أو أحد مرشديهم المهمين الذي ربما كان هذا البناء يعود له بالأصل. وتشير المصادر التأريخية إلى أن القرن الثالث الهجري قد شهد انتعاش ونشاط بعض الفرق الدينية ومنها فرقة المعتزلة التي كانت تنعم بتأييد الخليفة المعتصم منذ كان في بغداد وقبل أن يتحول عنها إلى مدينته الجديدة سر من رأى (1) .

ويبدو أن البناء قد هجر بعد - أو ربما قبل - هجر المتوكلية اثر مقتل الخليفة

ص: 48

المتوكل لثلاث خلون من شوال سنة 247 ه_ المصادف 11 كانون الأول 861م (1).

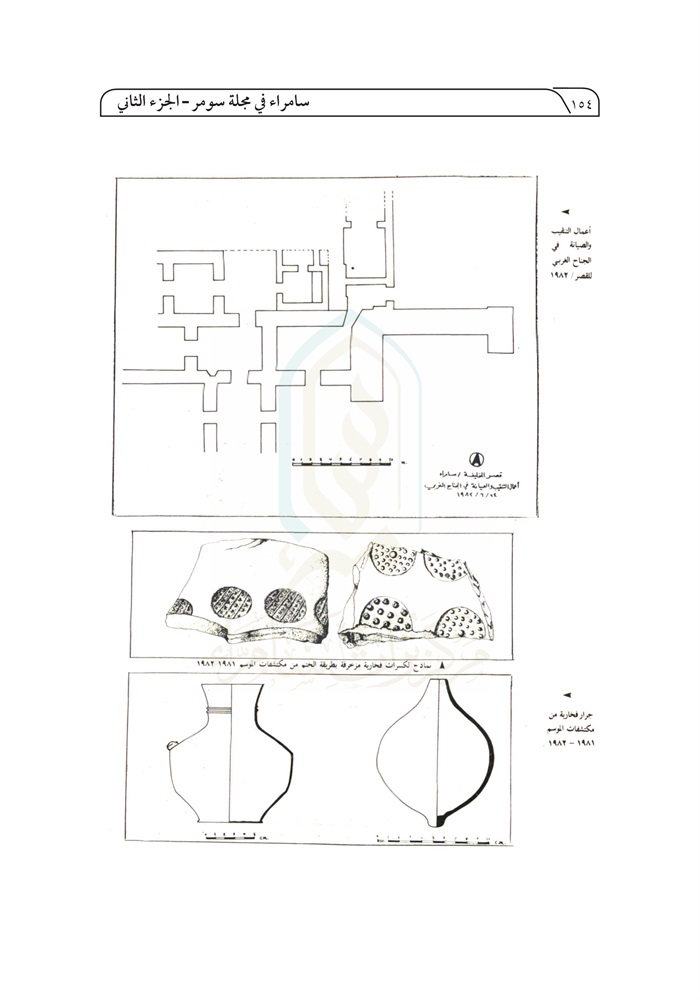

4 - تنقيبات الحارة السكنية العباسية (بالقرب من الملوية):

الحارة السكنية العباسية هو اسم مؤقت لموقع حفريات هيئتنا التي بدأنا بها بداية شهر آب سنة 1979 ، ودامت حفرياتنا إلى نهاية شهر آذار سنة 1981 بقوة عمالية بسيطة قوامها حفاران شرقاطيان وخمسة عشر عاملاً محلياً .

إن موقع الحفريات يعتبر من المناطق السكنية المزدحمة في العصر العباسي، ومن أولى المناطق التي ازدهرت بعد بناء سامراء زمن المعتصم والواثق، وقبل أن تبنى المتوكلية إلى الشمال من المدينة في عهد المتوكل، وذلك لسبب قربها من الجامع الكبير، فتكون والحالة هذه ربما تعود إلى الحملة البنائية الأولى التي تمت في موقع سامراء في عهد تأسيسها الأول. هذا وإن التنقيبات قد أثبتت كون هذه المنطقة هي من المناطق السكنية المكتظة والتي كانت مخصصة للطبقة العامة والحرفيين.

يحد الموقع من جهة الغرب نهر دجلة ومن جهة الشرق بقايا البناية المعروفة محلياً بسور عيسى، وكذلك الجامع الكبير ، ومن جهة الشمال المنطقة الأثرية التي تتصل بمدق الطبل، ومن ثم بأسوار قصر الخليفة، (أو قصر باب العامة).

أما من الجنوب فتحده أبنية ودور مدينة سامراء الحديثة والتي يفصلها عن الموقع شارع حديث يربط سامراء بمدينة الدور إلى الشمال من مدينة سامراء.

كان وراء انتقائنا هذا الموقع للتنقيب فيه سببان الأول هو أهمية المنطقة، واكتظاظها بالمعالم الأثرية، وقربها من الجامع الكبير وقصر باب العامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قامت مديرية الآثار العامة في منتصف الستينيات بالحفر في هذه المنطقة، وتم اكتشاف بيت عباسي كبير بديع التكوين غني جداً بالزخارف الجصية أطلق عليه اسم (بيت الزخارف) سبق وأن أشرنا إليه ، وهذا البيت يقع مباشرة على

ص: 49

الحدود الغربية للموقع المراد الحفر فيه من قبلنا، لذا فإننا أردنا والحالة هذه أن نقف على ارتباطات هذا البيت بالبيوت أو الشوارع التي تقع بالقرب منه، وكذلك اعتقادنا بأن الموقع ربما يكون يحوي على بيوت عباسية مشابهة من حيث التكوين المعماري والزخرفة الجصية الغنية.

أما السبب الثاني: فهو محاولة إيقاف الزحف العمراني للمدينة الحديثة من جهة الشرق حيث قام الكثير من المواطنين حوالي أربعمائة عائلة (حسب الإحصائيات الرسمية) بالتجاوز على هذه المنطقة الأثرية ببناء دور لهم فيها، مما يؤدي إلى تخريبها وضياع معالمها الأثرية.

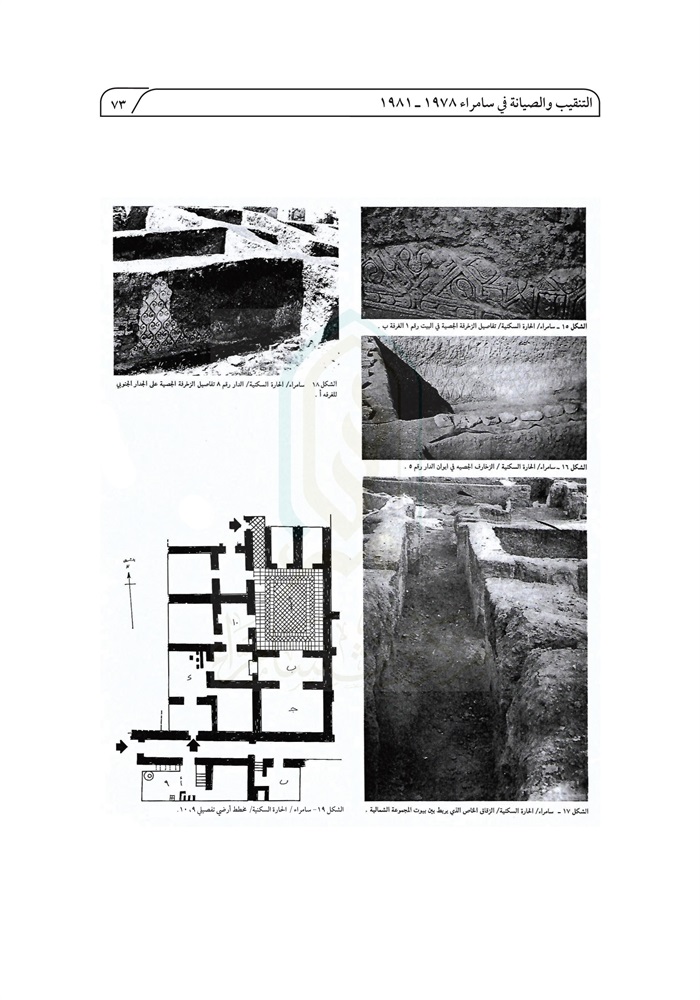

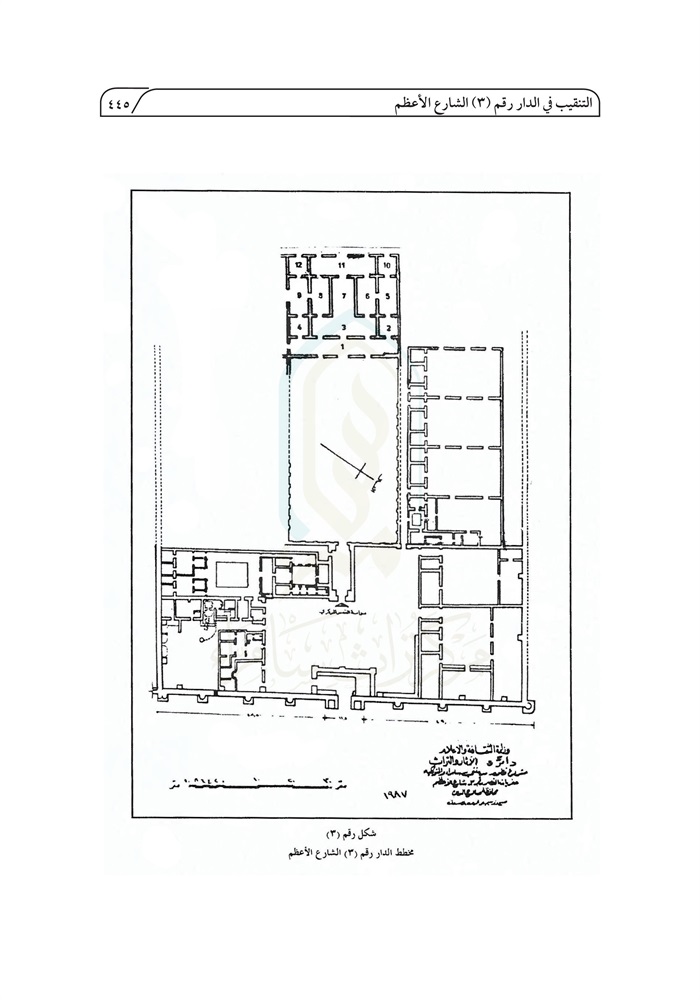

يرتفع الموقع عن مستوى الشارع من جهة الجنوب بين مترين إلى 3 أمتار ويبلغ طول الموقع الذي خصص للتنقيب حوالي 105م وعرضه 35 متراً، وبذلك تكون مساحة الموقع حوالي 3675 متراً مربعاً (الشكل 13 و 14).

كانت طريقتنا بالحفر هى اختيار أعلى نقطة بالموقع والنزول فيها بعد جرد القشرة الأرضية ورفع الأنقاض والأتربة وتعقب الجدران والوصول إلى أرضيات الغرف التابعة إلى الوحدات السكنية، وقد قمنا برفع ما يزيد على أحد عشر ألف متر مكعب من الأتربة والأنقاض، وتم لنا إبراز كافة تفاصيل الوحدات السكنية في الموقع.

كشفت التنقيبات في هذا الموقع عن مجموعة من البيوت المختلفة الحجم، حيث تتراوح مساحتها بين 350 متراً مربعاً و 170 متراً مربعاً، وقد حاولنا حصر عددها وتشخيص مخططاتها بصورة أولية إلى أحد عشر بيتاً (الشكل 12) لكل واحد منها ملامحه التخطيطية والمعمارية الخاصة به كالساحة المركزية والمدخل المؤدي إليه والمفتوح مباشرة أو غير مباشرة على زقاق خارجي، وقد وجد أن البعض من هذه البيوت تتصل مع بعضها البعض بمداخل وفتحات تبدو أحياناً معمولة بعد بناء

ص: 50

هذه البيوت لأسباب ربما تكون اجتماعية مثل توسع العائلة وانتشارها مع ضرورة المحافظة على سهولة الاتصال للإبقاء على الرابطة العائلية القوية في المجتمع العربي الإسلامي.

إن هذه البيوت تختلف في مساحتها ونوعية بنائها وغناء زخارفها، وتستقل بمداخلها الخاصة المفتوحة على الأزقة التي تمر من أمامها مما يعكس اختلافاً وتبايناً في المستوى الاقتصادي لسكنة هذه البيوت نكون والحالة هذه امام حارة سكنية تتألف من مجموعة هذه البيوت العباسية المسكونة على الأرجح من قبل طبقة شعبية حرفية ذات مستوى اقتصادي و اجتماعي متباين.

ولأغراض البحث قسمت بيوت هذه الحارة إلى ثلاث مجاميع ، البيوت المرقمة 1، 2، 3، هي المجموعة الجنوبية، والبيوت المرقمة ،4، 5، 7،6 هي المجموعة الوسطية، أما المجموعة الشمالية فتتألف من البيوت المرقمة ،8، 9 ، 10 ، 11 (الأشكال 14 ، 22).

لقد كشفت التنقيبات عن وجود زقاق ضيق عرضه ثلاثة أمتار ونصف، يفصل مجموعة البيوت الجنوبية عن المجموعة الوسطية، ويمر من الغرب باتجاه الشرق، ويتصل اتصالاً مباشراً بزقاقين في هذين الاتجاهين.

لقد ثبت لنا من جراء التنقيب أيضاً أن الزقاق الواقع في الجهة الشرقية، من الحفريات يفصل موقع بيت الزخارف الذي سبقت الإشارة إليه وبين هذه الحارة السكنية، أما الزقاق الذي يمر من الجهة الغربية فتقع عليه مداخل البيوت المرقمة 3، 4 ، 5، ويتصل مع مجموعة البيوت الشمالية المرقمة 8، 9 ، 10 ، 11 بواسطة زقاق خاص ضيق يقوم بوظيفة الموزع عرضه متر ونصف (الشكل 17).

إن مجموعة البيوت الجنوبية في هذه الحارة متصلة مع بعضها بواسطة فتحات في البعض من جدرانها المشتركة، فالبيت رقم 1 متكون من ساحة مركزية مفتوحة

ص: 51

تطل عليها مباشرة من الجنوب غرف ثلاث (أ، ب، ج) بدون رواق أمامي، وهذا ما يسمى بالطراز الحيري البسيط وقد ظهرت باقي أجزاء البيت مخرّبة، ولم يبقَ أثر التباليطه الآجرية الأرضية.

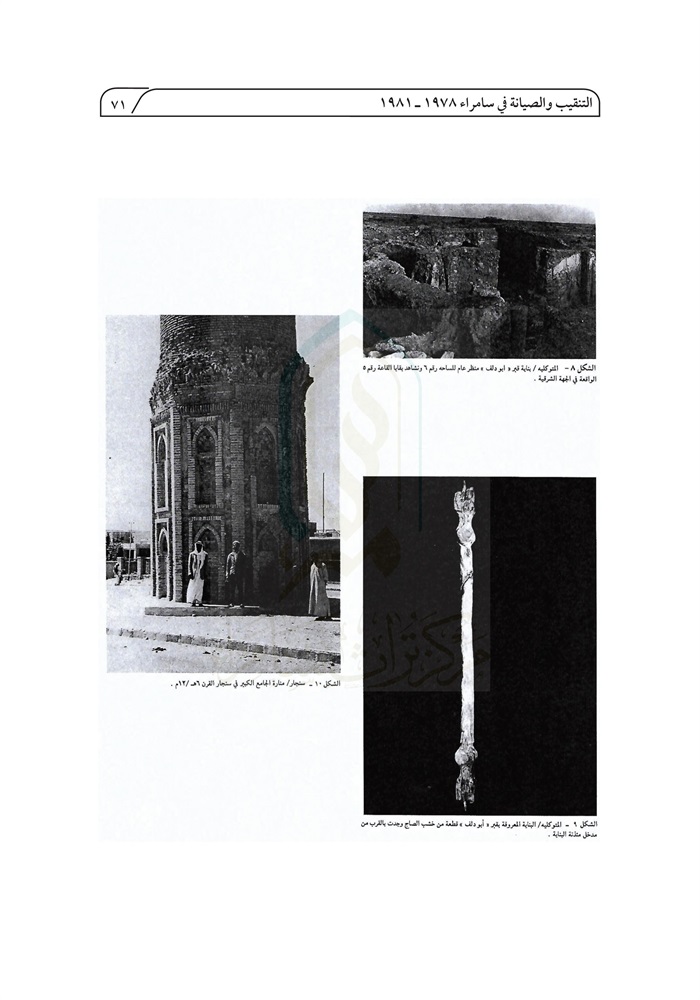

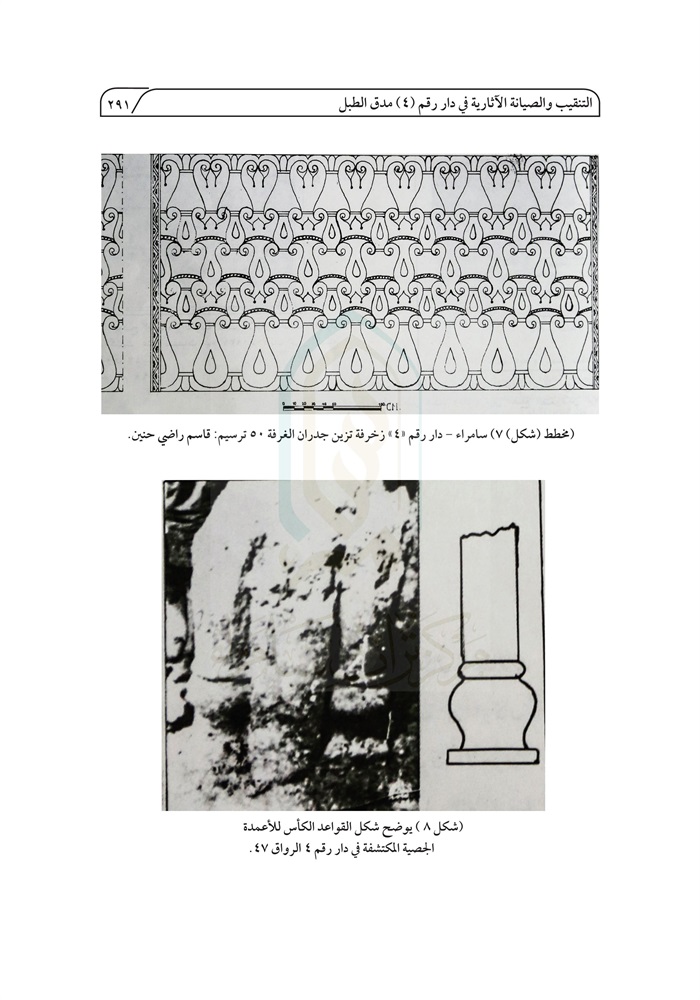

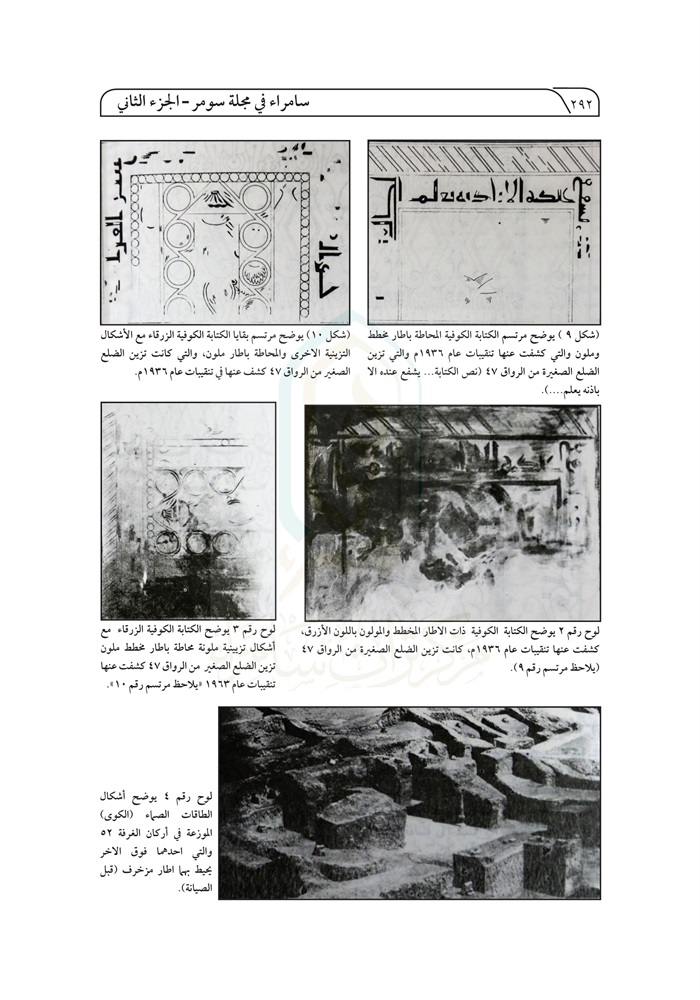

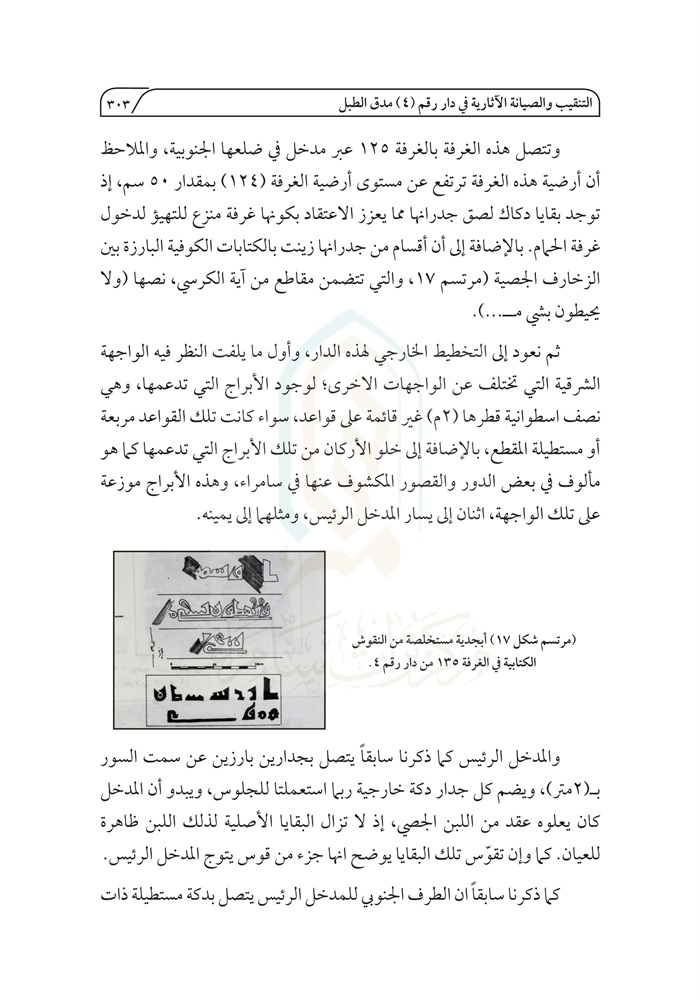

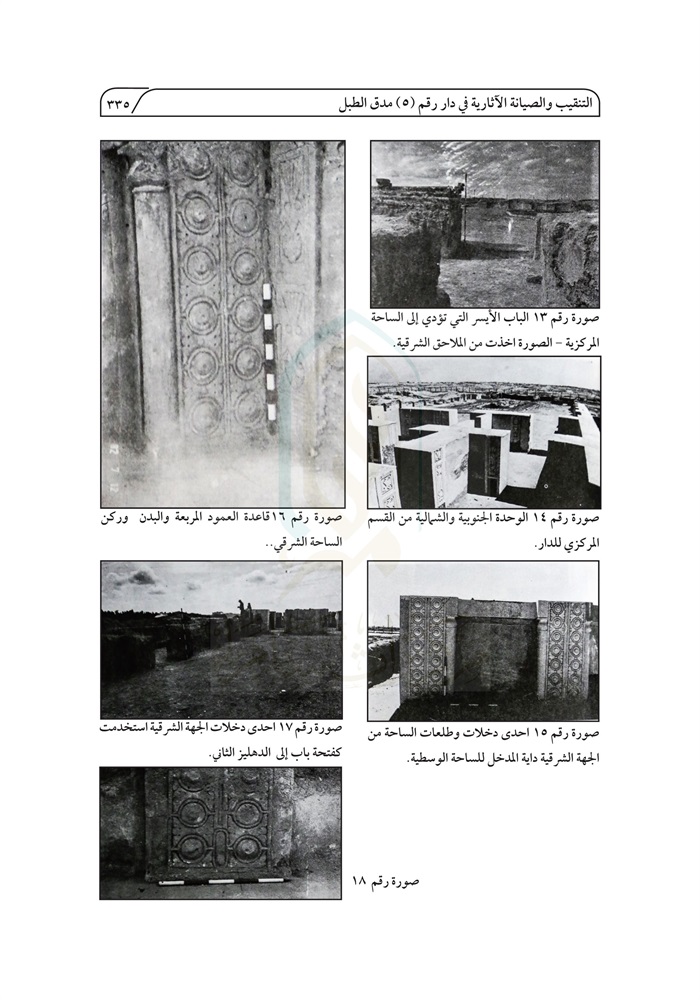

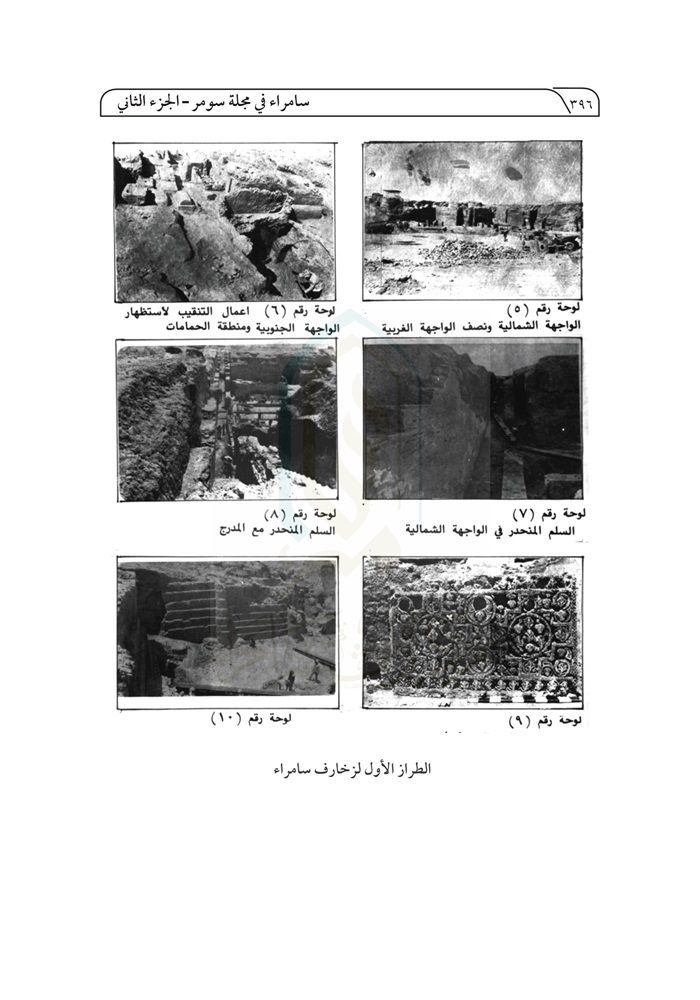

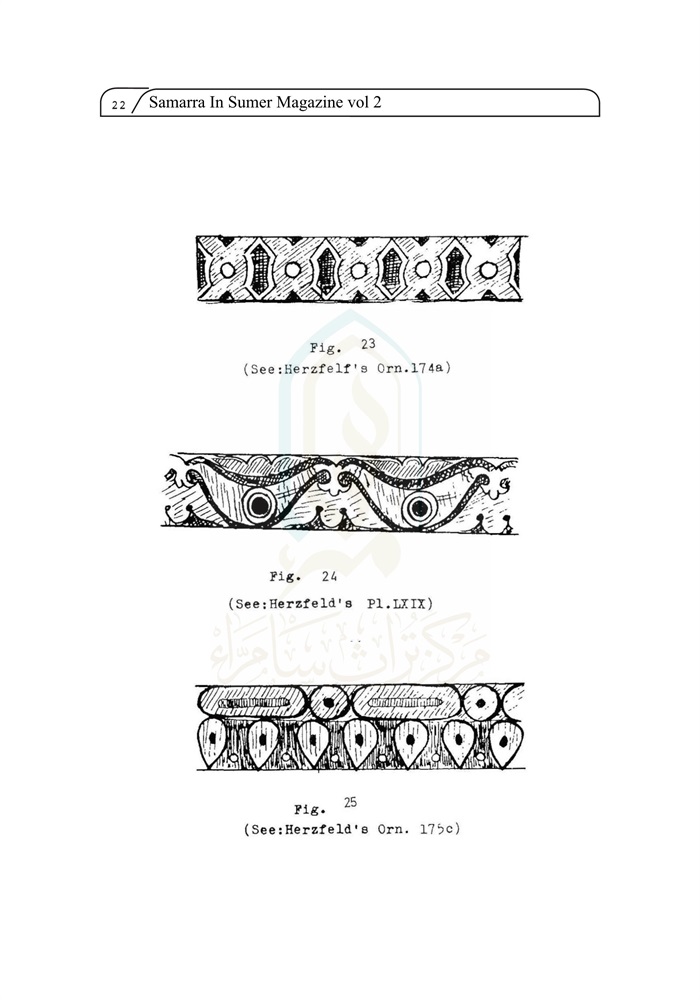

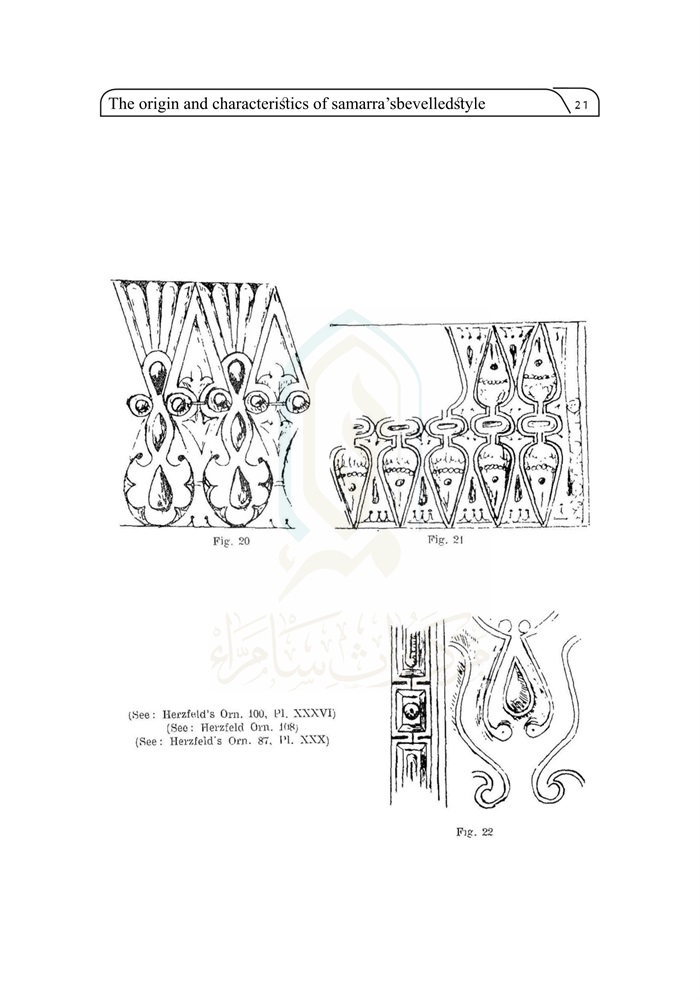

من حسن الحظ فقد ظهرت جدران الغرفة (ب) في هذا البيت لا تزال تحتفظ بالبعض من زخارفها الجصية الجميلة (انظر الشكل 15)، وقوامها أطر هندسية متقاطعة تؤلف نجمات ثمانية الرؤوس ومربعات ومثلثات تملؤها عناصر نباتية كالوريدات الكأسية والعناصر الشبيهة بكيزان الصنوبر المحورة عن الطبيعة، كما يلاحظ التحزيز الدقيق على هذه العناصر الزخرفية مما يدل على أن هذه الزخارف نفذت بالأسلوب الثاني وهذا يعود تاريخياً إلى الأدوار الأولى لبناء سامراء.

أما الأسلوب الأول فهو أسلوب الحفر الغائر حيث كانت زخارفه تمتاز بكثرة عناصر عناقيد وأوراق العنب المنفذة بهذا الأسلوب، ولقد عثر على مثل هذه الزخارف الجصية في الحفريات التي قامت بها مديرية الآثار العامة في عام 1936 (1) (انظر الشكل 23) .

البيت رقم 2 يمتاز بتعدد الغرف، والواقع بعضها في الزاوية الشمالية والجنوبية الغربية، وفي المرفق (أ) تم اكتشاف بقايا سلّم يتألف من درجتين، وهذا يدل على أن للبيت سطحاً مستوياً ربما كان يستخدم للنوم في فصل الصيف كما هو معمول به في الوقت الحاضر في الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق.

البيت رقم 3 يقسم إلى قسمين، القسم الشمالي والقسم الجنوبي، تفصل بينهما ساحة مركزية لا تزال تحتفظ بجزء من تباليطها الأرضية الآجرية من قياس 32 × 5 سم، ويبدو أن الجزء الشمالي من هذا البيت والذي يضم المدخل، يتألف من

ص: 52

مجموعة من الغرف استخدمت كمنافع عامة لأهل البيت، وهذا الجزء قد تعرض إلى تحوير ونقص وتخريب في فترات مجهولة.

القسم الجنوبي من هذا البيت يتألف من تخطيط هندسي بديع ومتكامل ويتألف من ثلاث غرف (ب، ج ، د) تفتح على الرواق (أ) الذي بدوره يطل بثلاث فتحات على الصحن المركزي، وعلى الأرجح فقد كانت هناك عقود تتوج هذه الواجهة الثلاثية المطلة على الصحن، وهذا ما يدعى بالأسلوب الحيري الكامل (او الناضج).

أن من المميزات المعمارية البديعة والفريدة في هذه الدار والرواق (أ) في قسمه الشرقي في هذا البيت يشكل مصطبة معمولة بالجص ترتفع عن الأرض حوالي نصف متر، أما في الزاوية الجنوبية الغربية، فقد عثرنا على درج يتكون من أربع درجات طول الواحدة منها متر واحد وعرضها 30 سنتيمتراً.

ومن الجدير بالذكر أن درجاً بهذا الموقع هو فريد من نوعه، حيث لم يسبق لنا في حفرياتنا هذه ولا في الحفريات التي سبق القيام بها من قبل مديرية الآثار العامة سابقاً إن كشفت مثل هكذا درج في بيت عباسي من هذا النوع، حيث إن المعتاد هو أن يكون الدرج يوازي الجدار ويستند إليه في بنائه

أما مجموعة البيوت الوسطية فإن أبرزها هو البيت رقم 4 الذي يتميز بصحنه المركزي الكبير ( 5 ، 13 × 11م) بالنسبة إلى باقي بيوت هذه الحارة، وهذا الصحن لا زال يحتفظ بكافة تباليطه الآجرية قياس 32 × 32 × 5 سم، وطريقة الرصف في هذا الصحن هي طريقة اعتيادية بسيطة عبارة عن خطوط متوازية، إن الآجر في هذا الصحن هو بحالة جيدة ونوعيته فاخرة بالرغم من مرور ما يزيد على 1000 سنة على بنائه، وقد كشفنا عن بالوعة لتصريف المياه في القسم الشمالي من هذا الصحن.

تطل على هذا الصحن في الجنوب ثلاث غرف ورواق مرتبة بشكل هندسي جيد على طريقة الطراز الحيري الكامل.

ص: 53

أما القسم الشمالي في هذا البيت فيضم مدخل البيت وغرف الحمام والمطبخ وباقي المنافع الأخر (شكل 13) ، ولا زال الحمام وأجزاء من أرضية المطبخ تحتفظ بطلائها القيري، هذا وقد ظهر تبليط أرضية إحدى الغرف في القسم الشمالي بشكل يختلف عن الشكل الاعتيادي، حيث رصف الآجر بخطوط مائلة، وقد نتج ذلك عن طريق رصف الآجرة المربعة على إحدى زواياها.

ترتبط بالجهة الشرقية للبيت رقم 4 وحدتان بنائيتان ( 4 أ ، 4 ب)، ويتم الاتصال بين البيت رقم 4 والوحدة البنائية (4 أ) عن طريق مدخل في الجهة الشمالية الشرقية للغرفة (د) الواقعة في القسم الجنوبي الشرقي للبيت رقم 4 ، وقد عثرنا على سلم متكون من 6 درجات يقع في الغرفة (ب) الواقعة في الجنوب الشرقي للوحدة البنائية (4 أ ) .

أما الوحدة البنائية ( 4 ب) فتتصل بصحن البيت رقم 4 بواسطة مدخل يفتح مباشرة على الصحن، وقد عثر على زخرفة جصية على الركن الخارجي الغربي لمدخل الغرفة (ب)، وعثر على مثيلاتها في حفريات مدق الطبل في سامراء (1) وهناك من جهة الشمال الشرقي لهذه الوحدة البنائية مجموعة من الغرف الصغيرة وقد عثر في مدخل الغرفة (ج) على إطار يحمل زخرفة جصية يؤطر المدخل من الخارج قوام زخرفته أشكال تجريدية مكررة نادرة الوجود، حيث يوجد شبيه واحد بها يؤطر المحراب الجصي الذي عثر عليه في حفريات سامراء (2).

أما باقي أجزاء الواجهة إلى الشرق فقد ظهرت مخربة ومنقوضة.

وبالرغم من كون البيت رقم 4 هو بيتاً متكامل التخطيط وبه كافة العناصر الضرورية للسكن، إلا أننا نرجح كون الوحدتان البنائيتان 4 أ، 4 ب تعودان له،

ص: 54

وربما نُفذتا بعد أن اتسعت العائلة وأصبحت الحاجة ماسة إلى مزيد من الغرف، إن هذا البيت مثل باقي البيوت في المجموعة الجنوبية، مبني بواسطة اللبن والطوف ومطلي بالجص.

البيت رقم 5 يتميز بطرازه الحيري الكامل ويتصل بالبيوت رقم 6 ، 7 عن طريق فتحة في القسم الجنوبي الشرقي للغرفة (و) (انظر الشكل 12).

التباليط الأرضية الآجرية في هذا البيت لا زالت في معظم أجزائها بحالة جيدة من الحفظ، وقد اسعفنا الحظ في العثور على زخارف جصية بديعة على جدران الغرفة الوسطية (ب) الواقعة في منتصف القسم الجنوبي من هذا البيت، ويلاحظ بأن هذه الغرفة هي في الحقيقة أشبه ما تكون بإيوان يفتح على عرضه إلى الرواق الذي أمامه، وهذا بدوره يفتح على الصحن المركزي للدار بثلاث فتحات، وعلى الأرجح فإن هذه الفتحات كانت تعلوها عقود.

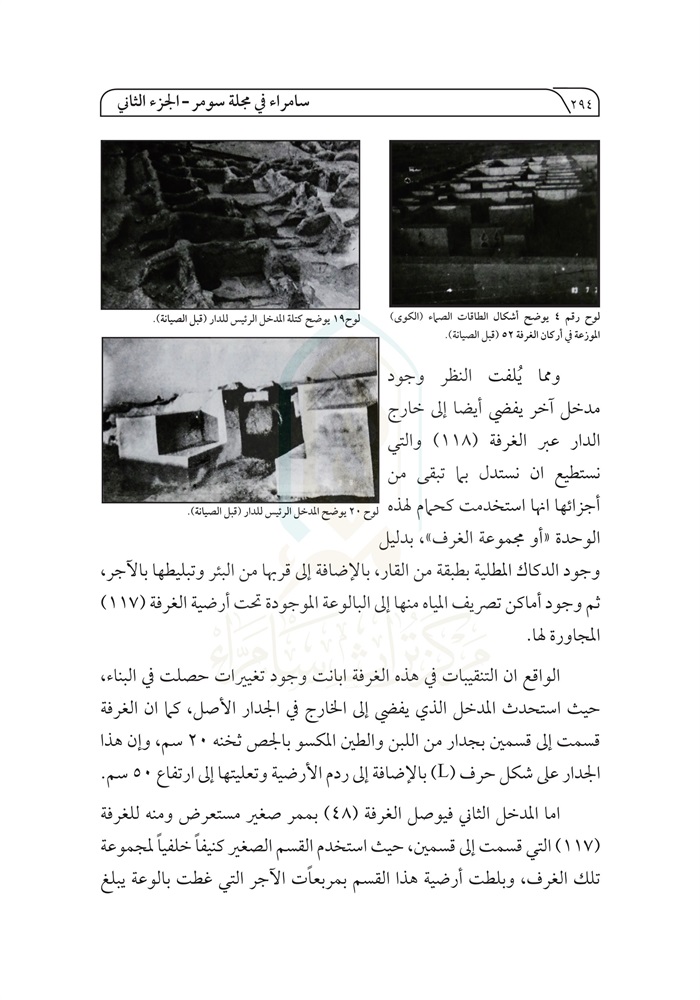

لقد ظهرت الزخارف في هذا الإيوان على كافة الجدران بارتفاع متوسط 60سم، وهي بحالة جيدة من الحفظ (انظر الشكل 13)، تتألف هذه الزخارف من أشكال تجريدية مكررة تبدو من نوعية صناعتها بأنها قد نفذت بطريقة القالب، وهو الأسلوب الصناعي الزخرفي الذي شاع في الفترة الأخيرة في سامراء، ويعرف بالأسلوب الثالث، وقد كشفت مثل هذه الزخرفة في أماكن متعددة في حفريات مديرية الآثار العامة عام 1936 (1).

أما المجموعة الشمالية في بيوت الحارة السكنية فيدخل إليها من الجهة الغربية بواسطة زقاق خاص ضيق يرتبط ارتباطاً مباشراً بالزقاق المار من الجهة الغربية لهذه الحارة، وقد عثرنا على بقايا مدخل لهذا الزقاق، ولربما كان هناك باب لغلق هذا الطريق الخاص أثناء الليل .

ص: 55

يؤدي هذا الزقاق الخاص مباشرة إلى البيت رقم 8 (انظر الأشكال 12، 17) ويتألف من صحن مركزي كبير تطل عليه من الجنوب مجموعة من الغرف تفتح على رواق، والرواق بدوره يفتح على الصحن بفتحات ثلاث، أما باقي أقسام البيت الواقعة إلى الشرق فظهرت منقوضة ومخربة، وقد عثر في الجدار الجنوبي للغرفة (أ) في هذا البيت على زخرفة جصية تجريدية مبسطة جداً، معمولة بطريقة القالب (الشكل 18) أو ما يسمى بالأسلوب الثالث (1) .

البيت رقم 9 ربما كان بالأصل يستخدم كورشة صغيرة مستقلة (انظر الشكل 19) أو ربما كانت لها علاقة بورش أخر صغيرة قريبة منها وقد كشفت التنقيبات في هذا البيت عن بقايا أفران وآثار حرق ورماد في القسم الشمالي من الغرفة (أ) ربما كانت تستعمل لشي الفخار، وعلى بقايا أحواض تقع لصق الجدار الجنوبي لنفس الغرفة، كذلك كشفنا عن درج يتألف من أربع درجات، الرابعة مخربة طولها 90 سينتمتراً وعرضها 25 سينتمتراً وارتفاعها 30 سينتمتراً، وعثرنا على كسر الجرار خزن كبيرة الحجم، إن المكتشفات في هذا البيت تدل على أن صاحبه ربما كان من الحرفيين البسيطين المشتغلين في مهنة صناعة الفخار وهذا البيت ربما كان ورشته التي ينتج فيها بضاعته.

أما البيت رقم 10 من بيوت المجموعة الشمالية فيعتبر من أهم بيوت الحارة (انظر الشكل 19)، ويبدو هذا واضحاً من دقة تخطيطه الهندسي وحجمه حيث تبلغ مساحته 280 متراً مربعاً، وكذلك وفرة زخارفه ودقة صناعتها وجودة وجمال نظام رصف تباليطه الأرضية الاعتيادية بالنسبة إلى باقي الدور، وبالإضافة إلى ما مر ذكره من مميزات هناك ورشة صغيرة ملحقة به في الجهة الجنوبية الغربية منه (انظر الشكل 19).

يدخل إلى هذا البيت عن طريق مدخلين الأول عن طريق الزقاق الخاص ويقع

ص: 56

على يسار الداخل في الزقاق، وهو مدخل ضيق ثانوي يؤدي إلى غرفة تؤدي بدورها إلى الورشة، وقد تم كشف ما يشبه الموقد مبني بالطين ربما كان يستعمل لصهر المعادن، تجري داخله ساقية صغيرة، ومبيض بالجص، وأمام هذا الموقع هناك مقعد صغير مبني بالطين ومبيض بالجص أيضاً ربما كان الجلوس العامل، وقد تم العثور بالقرب من هذا الموقع على كتل لمواد منصهرة (1)، وعلى جرّة معدنية صغيرة في أسفلها ثلاثة ثقوب (الشكل 21)، كذلك آلة معدنية مسنّنة الحافة ربما كانت تستعمل لتحزيز المواد الفخارية، وهناك احتمال كون هذه الورشة لها علاقة بالورشة التي سبق ذكرها في البيت 9 ، وربما كانت هذه الورشة متخصصة في الصناعة التزجيجية والأدوات الفخارية والزجاجية الرقيقة.

إن المدخل الرئيس للدار رقم 10 يقع في الزاوية الشمالية الغربية، حيث يؤدي المدخل إلى دهليز أو مجاز ضيق طوله أربعة أمتار ونصف، وعرضه حوالي متر، مبلّط بالآجر قياس 30×30 × 5 سم بشكل جميل مرصوف بخطوط مائلة، يؤدي هذا المجاز إلى الصحن المركزي الذي تبلغ مساحته 42 متراً مربعاً، ومبلط بصورة فنية بتباليط آجرية من نفس القياس، مراعى فيه التأثير الزخرفي وإتقان الصنع، حيث يبدأ الرصف اعتباراً من الجدران بصفّين من التبليط حول الصحن رصفاً بشكل مغاير، حيث رصفت الآجرّة على إحدى زواياها، تحفّ بها من الجانبين نصف آجرة مرصوفة بنفس الطريقة، ثم صفّ من الآجر بشكل مستقيم.

أما المساحة الوسطية الباقية في الصحن فقد رصفت بخطوط مائلة (انظر الشكل 19) وهذه التغييرات في وضع الآجر أعطت للصحن منظراً جميلاً.

ومن هذا الصحن يصعد إلى سطح المنزل بواسطة سلّم عثرنا على بقاياه في الجهة الغربية من الصحن.

تطل على الصحن من الناحية الجنوبية قاعة كبيرة نسبياً، وأمامها رواق على

ص: 57

شكل حرف (T) الإنكليزي، وهذا التخطيط يذكرنا بجذوره العميقة في العمارة العراقية، وبالأخص في بناء المعابد السومرية، حيث هناك تشابه بين مخططنا هذا وبين تخطيط قاعة الإله في المعبد السومري، والتي تسمى (السيلا والانتى سيلا)، ويبدو أن هذا الجزء من البيت رقم 10 هو لاستقبال ضيوف صاحب الدار البارزين.

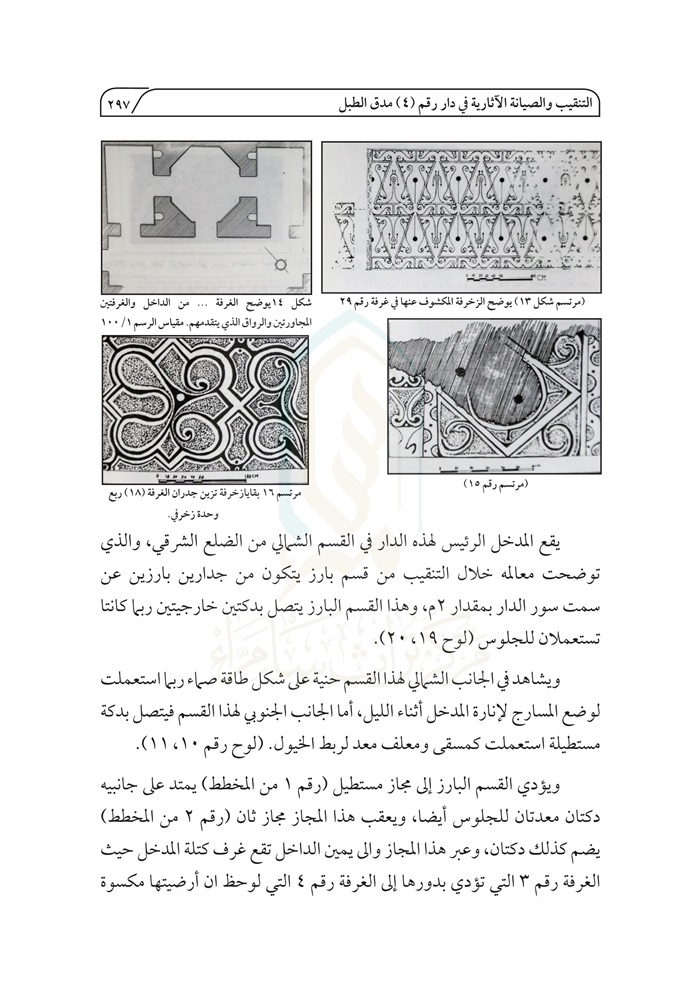

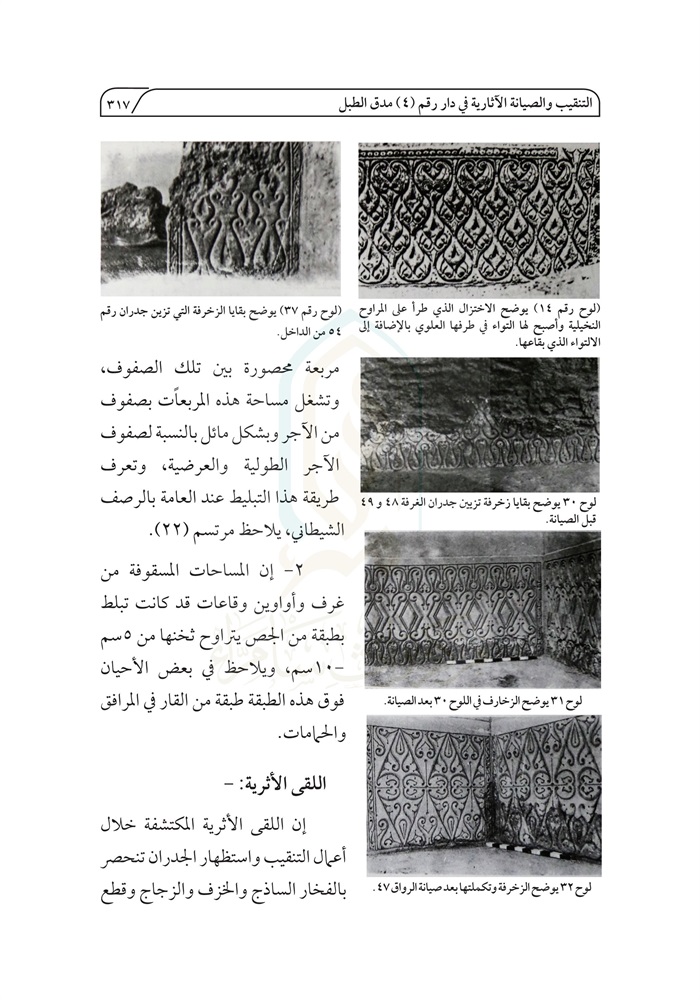

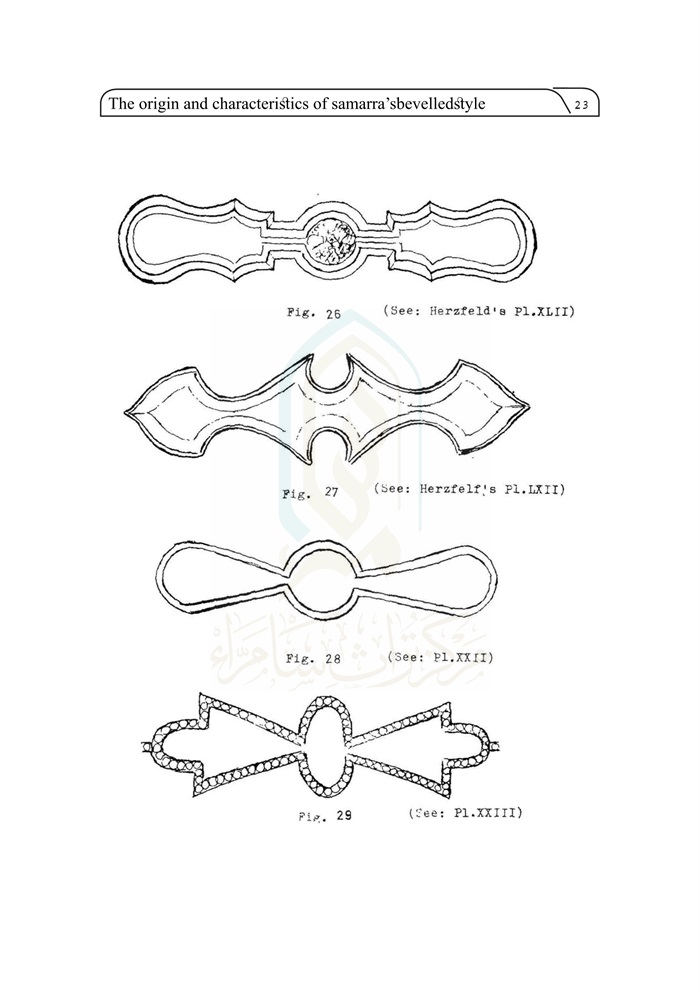

لقد وجهت عناية فائقة لتزيين هذه الوحدة البنائية، حيث ظهرت جميع جدرانها مزخرفة بزخارف جصية بديعة الصنع والتصميم، بارتفاع حوالي المتر (انظر الشكل 20) ، وهذه الزخارف ذات أشكال بديعة لم نعثر على شبيهة لها فيما سبق من الزخارف التي كشفت في حفريات سامراء. قوام هذه الزخرفة أطر هندسية تؤلف عن طريق تقاطعها أطباقاً نجمية متصلة بعضها بالبعض الآخر اتصالاً جانبياً، وهذا الشكل يتكرر ويعمّ جميع الزخارف الجدارية في هذه الوحدة البنائية.

لقد نجح الفنان باختيار عناصر نباتية من أوراق وأنصاف أوراق نخيلية، وعناصر زهرية كاسية ثلاثية محورة عن الطبيعة لملئ هذه الأطر والأشكال الهندسية والنجمية البديعة (انظر الأشكال 20 - 21).

أما الأركان الخارجية والداخلية للمداخل والعضادات التي تؤطرها، فقد صمم الفنان لها زخرفة جميلة جداً قوامها أشكال معينة مقسمة من المنتصف إلى مثلثين متدابرین، ملئت جميعها بعناصر نباتية محورة قوامها أوراق وأنصاف أوراق نخيلية، وعروق نباتية مبسطة ، ملتوية ومحورة عن الطبيعة.

إن هذه الوحدة البنائية من البيت 10 هي أهم جزء من البيت، وإن نظام الدخول إلى البيت والممرّ والصحن والزخارف الوفيرة، كلها مؤشرات تشير إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لصاحب البيت رقم 10 .

الدار رقم 11 ، هي آخر دار بالنسبة إلى المساحة التي تم تنقيبها في هذه الحارة السكنية، يدخل إليه من نهاية الزقاق الخاص إلى جهة اليسار، ويؤدي المدخل إلى

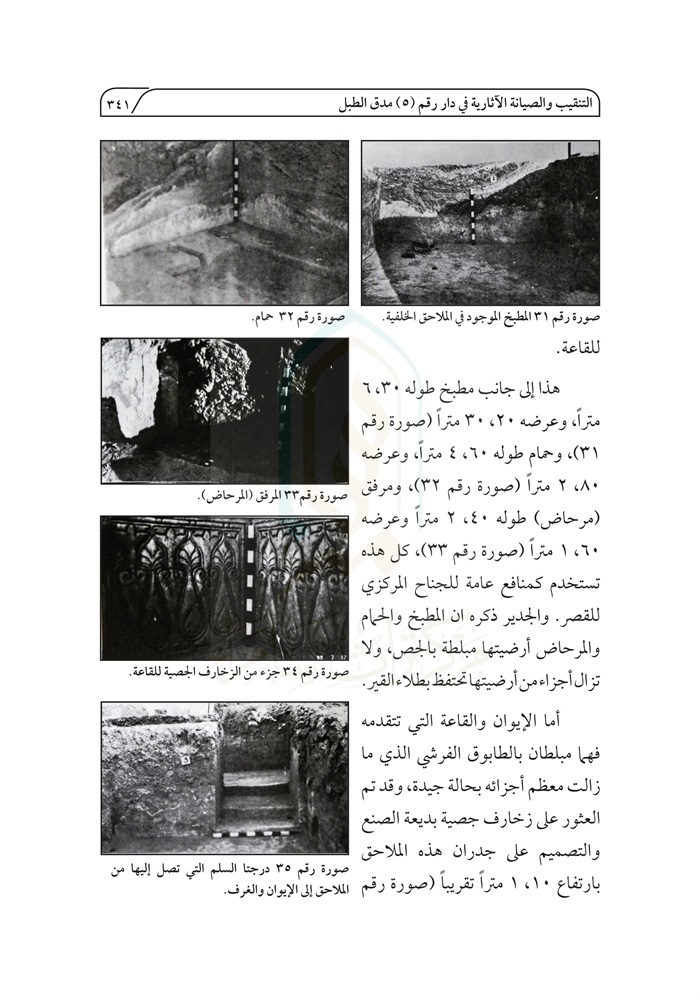

ص: 58

دهليز ، يقود إلى غرفتين أمامهما رواق يطل على صحن البيت، وهناك اتصال بين هذا البيت وصحن البيت رقم 8 عن طريق الغرفة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية للبيت رقم 11 ، وقد عثر على سرداب يقع في أسفل الغرفتين ج، د.

ومن الجدير بالذكر أن هذا السرداب هو إضافة لدور بنائي ثانٍ نفذ في الغرفة ج بعد البناء الأول، وقد ثبت ذلك لنا، حيث ظهر قبو السرداب نصف دائري، وهو يقص الزخارف الجدارية التي كانت في الأصل في الغرفة ج تزين جدرانها بارتفاع حوالي متر.

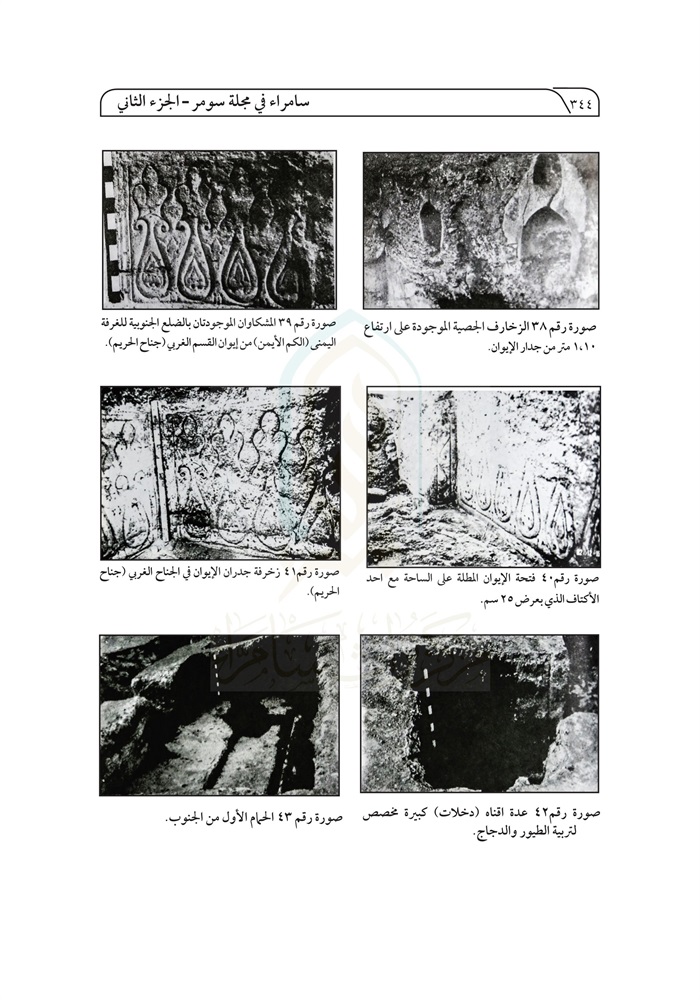

والزخارف الجدارية هنا تشبه تلك التي عثرنا عليها في البيت رقم 1 في هذه الحارة السكنية (انظر الشكل 15).

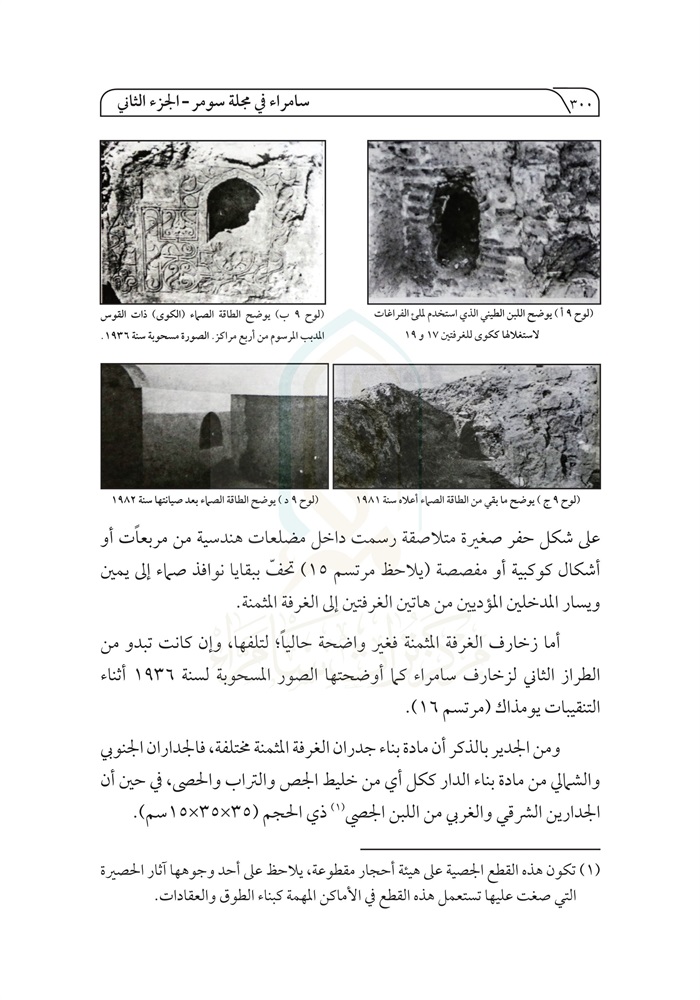

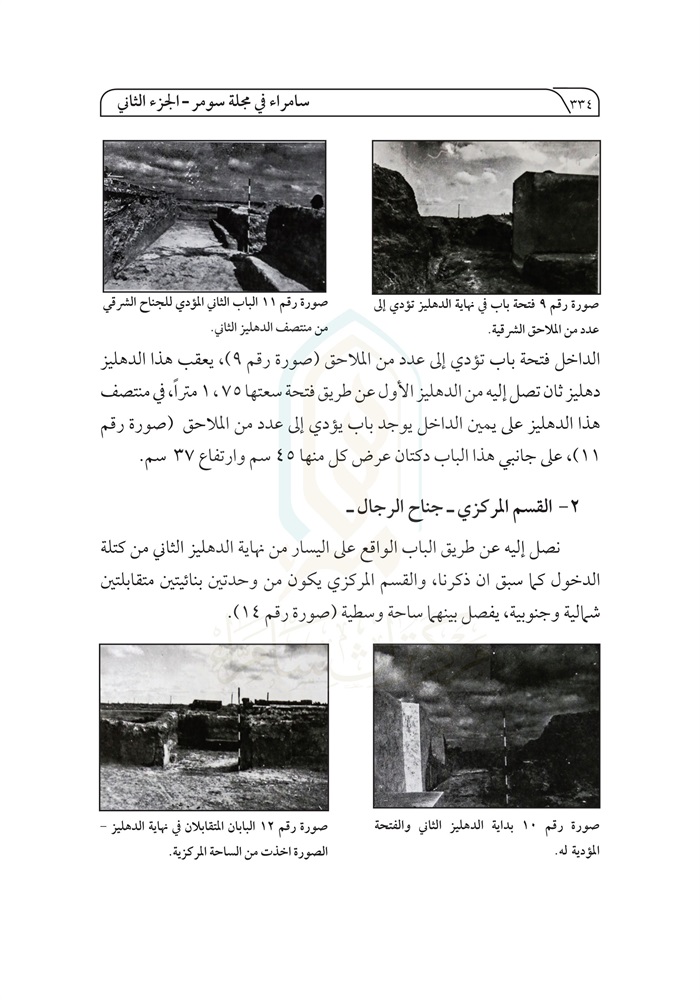

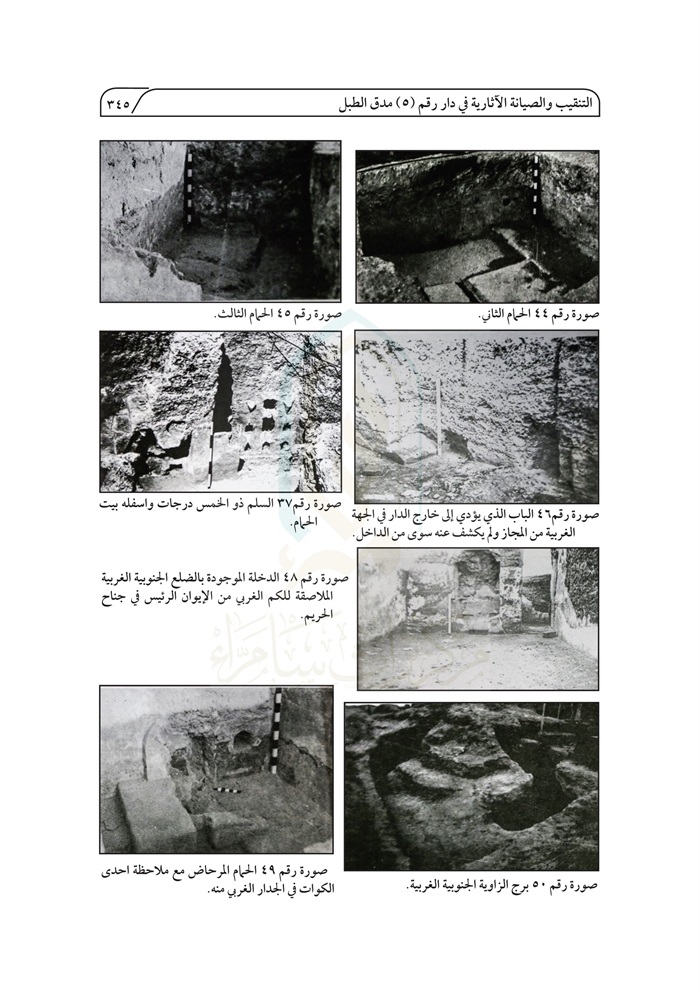

إن من أبرز مكتشفاتنا في هذا البيت هو قاعة مستطيلة، يبلغ طولها 12 متراً، وعرضها 3،5 متراً، ترتفع عن مستوى أرضية البيت حوالي 50 سم. وفي منتصف الجدار الجنوبي لهذا القاعة عثر على حنية تحفّ بها من كل جانب أطر مقعرة ومحدبة مرتبة بشكل جميل (انظر الشكل 22).

إن أرضية هذه القاعة ظهرت مسيعة بالجص ،الصلب، وتبدو نظيفة ومعتنى بها، وفي حالة جيدة من الحفظ.

إن حجم القاعة والحنية الموجهة باتجاه القبلة ترجح كون هذه القاعة مسجداً صغيراً خاصاً لأهل البيت، ربما كان الارتفاع في مستوى أرضيته عن مستوى أرضية باقي أقسام البيت هو تأكيداً لقدسية المكان والإشارة إلى أهميته وتمييزه عن باقي أجزاء البيت.

هذا وقد أيدت الحفريات وجود مثل هذه المصليات الخاصة في البيوت العراقية العباسية في سامراء، حيث كشف عن واحد ذي محراب جصي جميل في البيت رقم 2 ، الواقع بالقرب من مدق الطبل على بعد نحو نصف كيلو متر في جنوب بيت

ص: 59

الخليفة (1).

ولما كانت هذه البيوت غير بعيدة عن الجامع الكبير في سامراء، فإننا نرجح احتمال كون هذه المصليات ربما تكون خاصة لأهل البيت من النساء والأطفال ولأهل الدار بصورة عامة، في الأوقات التي لا تسمح بها الأحوال المناخية بالخروج من البيت للصلاة في الجامع الكبير في سامراء.

5 - الصيانة والتحري في جامع (أبي دلف):

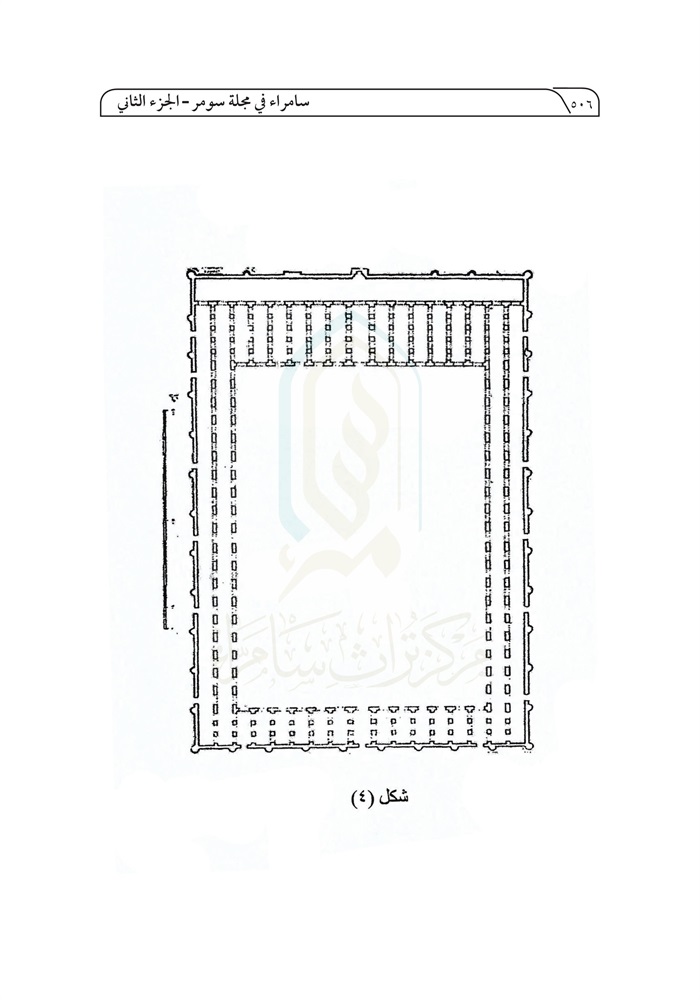

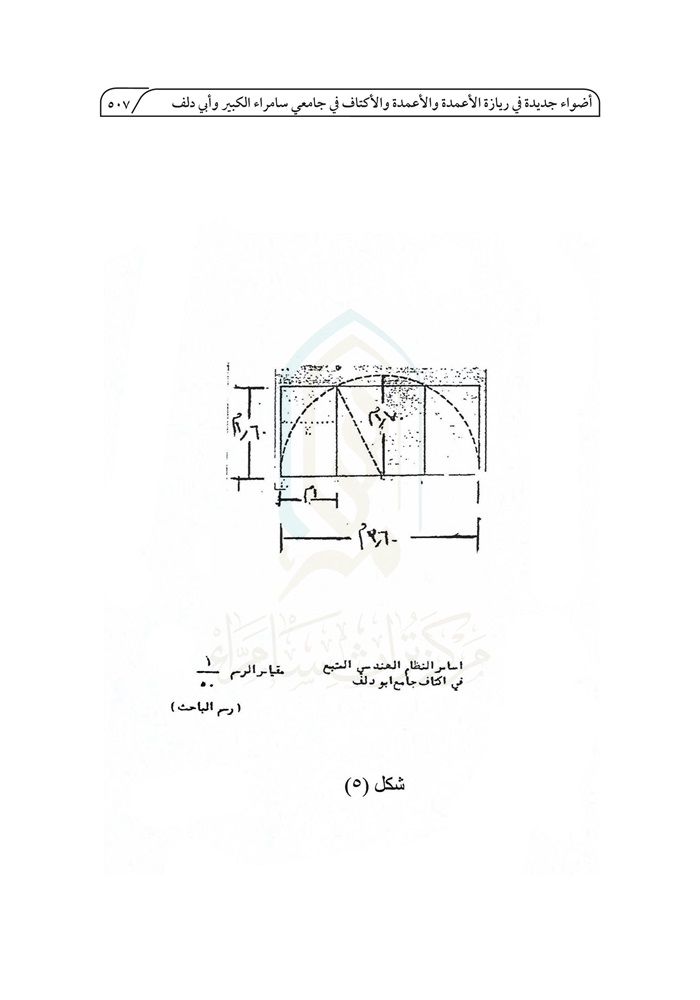

جامع أبي دلف، هو جامع الجمعة الكبير لمدينة المتوكلية، الذي أمر ببنائه المتوكل في حدود سنة 245ه-، 845م .

يعتبر الجامع من وثائق القرن الثالث الهجري (9 ميلادي) المهمة في تاريخ العمارة الإسلامية في العراق، وأهميته هي نابعة من :

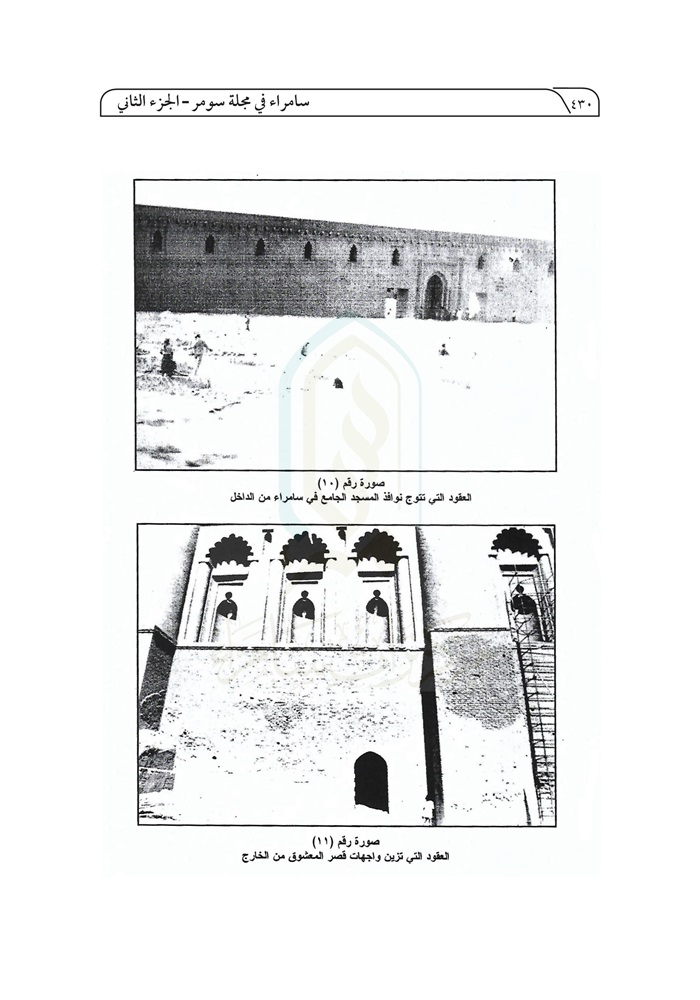

أولاً : كثرة ما تخلف من عناصره الأصلية، كالأقواس، والدعامات، والحليات المعمارية والمحراب، والمئذنة.

وثانياً: عدم تعرض بقايا هذا الجامع لأية صيانة أو تحوير أو إضافات على مدى العصور، أي منذ أن هُجر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وحتى النصف الثاني من القرن العشرين بعكس باقي الجوامع في بعض الأقطار الإسلامية، والتي تعود إلى نفس الفترة أو إلى قبلها أو بعدها، تعرضت إلى عمليات التجديد المستمر بحكم استمرار استعمالها للصلاة كما هو الحال في جامع عمرو في مصر، وجامعي الزيتونة والقيروان في تونس.

إن الضرر الوحيد الذي تعرض له هذا الجامع بعد هجره ينحصر في الأضرار التي سببتها العوامل الطبيعية، وبما أن الجامع مبني بالأجر الكبير الحجم

ص: 60

8× 28 × 28 سم، ولا يبعد كثيراً عن الضفة الشرقية لنهر دجلة، فقد أصبح - والحالة هذه - هدفاً سهلاً لسرّاق الآجر الذين نقلوا كثيراً منه بواسطة الحيوانات والوسائل النهرية، قبل صدور قانون حماية الآثار في العراق سنة 1924، وقد سبب هذا ضرراً راً بالغاً للكثير من جدران ودعامات وعقود هذا الجامع، ومع ذلك فالذي بقي يعتبر كافياً لإعطاء فكرة طيبة عن كافة تفاصيل هذا الجامع المهم.

لقد ألمحنا في ما سبق عن أن أول صيانة جرت لهذا الجامع كانت سنة 1944، والثانية في أواسط الخمسينات، أما الصيانة التي قمنا بها في صيف 1978، فتعتبر الحملة الثالثة التي تقوم بها المؤسسة العامة للآثار لصيانة جامع (أبي دلف).

لقد استمرت الصيانة في هذا الجامع بعد انتهاء أعمال الهيئة وحتى الوقت الحاضر، ضمن أعمال مشروع الإحياء الأثري لمدينتي سامراء والمتوكلية.

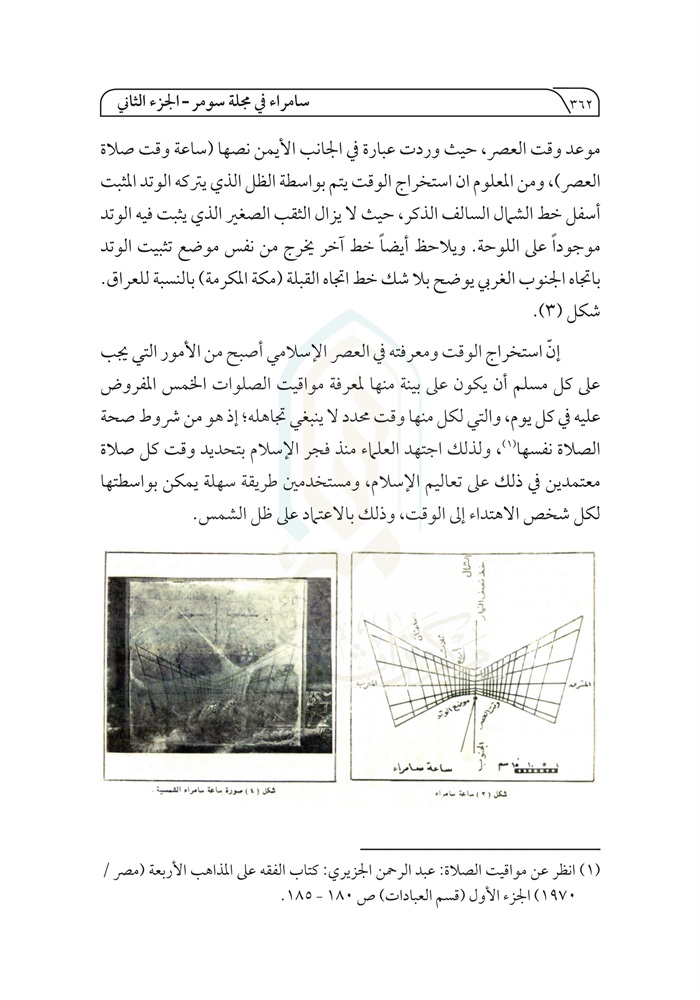

وفي هذا البحث سوف لا ندخل في تفاصيل دراسة هذا الجامع التخطيطية والمعمارية؛ لأن ما في المصادر الأجنبية والعربية يغني عن ذلك، حيث إن هذا الجامع قد درس من قبل الكثير من العلماء، منهم مس بيل(1)، وهرز فلد، وكريسويل، وجاءت دراسة الأستاذين بشير فرنسيس و محمود العينه جي - التي سبق ذكرها - مكملة لكافة الأبحاث السابقة؛ لما تمتاز به من دقة وشمولية (2).

لقد كان عملنا في هذا الجامع ينحصر برفع الأتربة والأنقاض من بين دعامات وأروقة الجامع، ومن بيت استراحة الخليفة خلف المحراب، وصيانة عقود ودعامات مؤخرة الجامع وبيت الصلاة فيه.

قامت الهيئة برفع كافة الأنقاض والأتربة من رواق المجنبة الشرقية والمجنبة الغربية، وكذلك تم تحري وكشف كافة قواعد الدعامات لصق سور اللبن الداخلي في الجهة الشمالية، وقد ظهرت مبنية بالآجر قياس 28 × 28 × 8 سم

ص: 61

والجص.

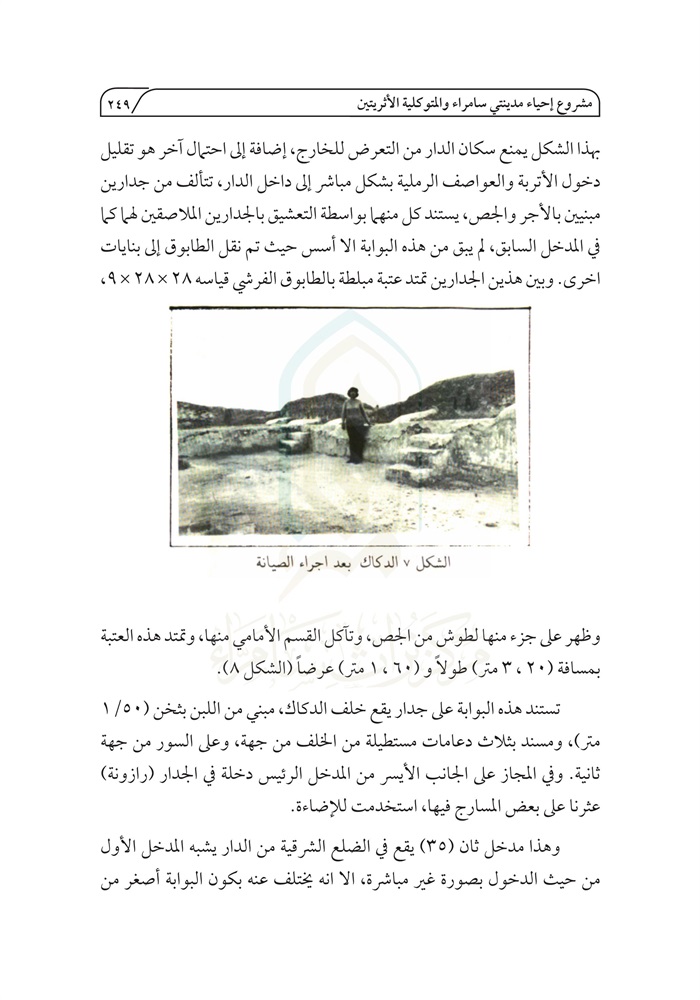

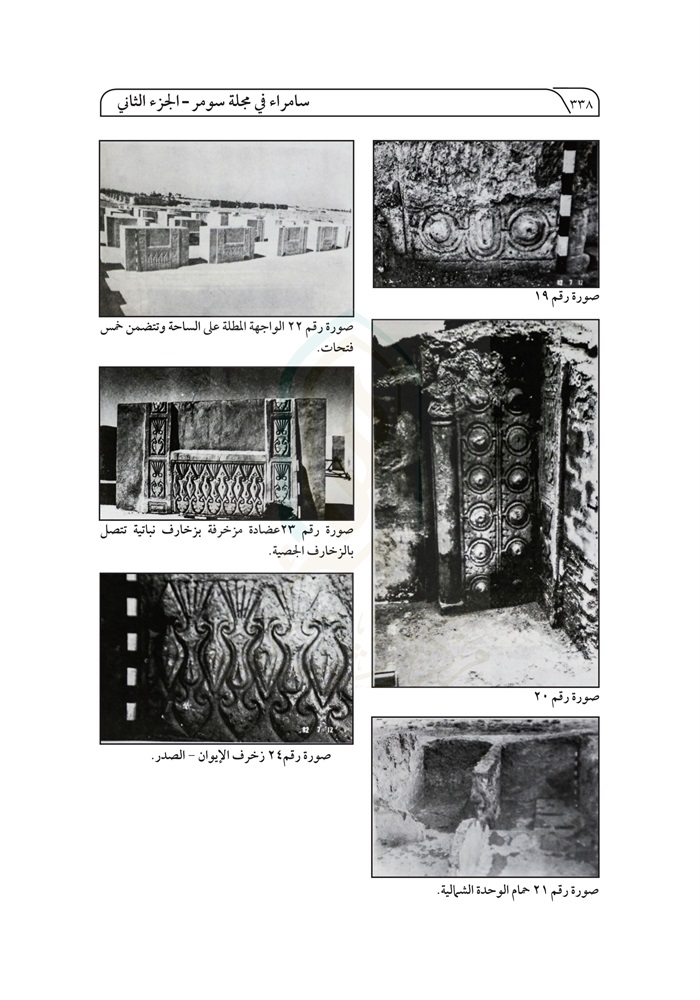

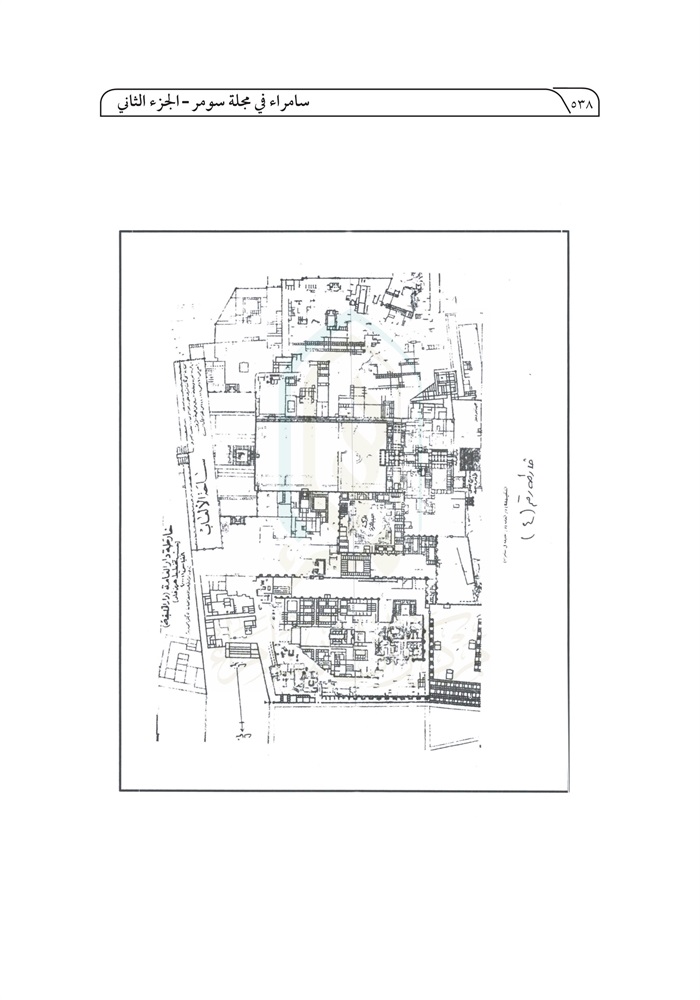

أنجزت الهيئة تنظيف ورفع كافة الأنقاض من مرافق بيت استراحة الخليفة، الواقع خلف محراب جامع أبي دلف، وظهرت كافة جدرانه وأرضياته وكانت قليلاً مرافقه مليئة بالأنقاض، مما ساعد على رسم مخطط تفصيلي له، وقد ظهر مطابقاً للمخطط السابق ما عدا بعض التغييرات البسيطة، والواقعة في القسم الجنوبي الشرقي منه (الأشكال 24 ، 25).

يدخل إلى هذا الدار من مدخلين: الأول: يقع في الزاوية الشمالية الشرقية، ويؤدي إلى دهليز يتصل مباشرة بواسطة مدخلين، الأول: يمضي بصورة مستقيمة إلى الدار الرئيسة التي تقع مباشرة خلف المحراب والثاني: ينعطف بالداخل إلى الجهة اليسرى، ويؤدي إلى دار مصمّمة على الطراز الحيري الكامل من الجهة الشمالية والحيري البسيط الخالي من الرواق من الناحية الجنوبية.

أما المدخل الثاني: فيقع في جدار القبلة إلى الجهة اليسرى بالنسبة إلى الواقف أمام محراب الجامع، ويؤدي إلى الصحن المركزي للبيت، وهو صحن بديع مبلط بالآجر المربع ، تطل عليه أربعة أواوين، تحفّ بها من كل جانب الغرف والقاعات، وهذا التخطيط يعرف بالتخطيط المتعامد حيث يسوده التماثل والتناظر، وهو معروف في العمارة العراقية قبل الإسلام (انظر الشكل 26).

أما الصيانة فقد بدأت في أول الأمر في القسم الشمالي من الجامع، أو ما يعرف بمؤخرة الجامع، حيث تعرضت العقود والدعامات في هذا القسم من الجامع إلى تصدعات وتخريبات كثيرة. وقد نجحنا في صيانة معظم هذه الأجزاء بواسطة الآجر والجص. وقد حرصنا على استعمال نفس مواصفات الآجر القديم؛ للحصول على نتائج قريبة للمواصفات العباسية القديمة.

لقد كانت خطتنا في العمل هو الإبقاء والمحافظة على الأجزاء القديمة بقدر

ص: 62

الإمكان.

بعد الانتهاء من صيانة مؤخرة الجامع نقلنا العمل بتركيز إلى بيت الصلاة، حيث تمكنا من صيانة معظم دعامات هذا الجزء.

لقد استعملنا في إعادة بعض عقود الجامع طريقة القوالب الجصية، حيث تم عمل القالب الجصي بواسطة القصب على الأرض بنفس الشكل والمقاسات الأصلية، ثم رفع بعد تهيئة الدعامات وصيانة الأفاريز التي تحته، وبعد رفع وتثبيت القالب في كلا الجهتين تبدأ العقادة من الأسفل إلى الأعلى بطريقة الحل والشد بخطوط متوازية جنباً إلى جنب، ومن كلا الجانبين إلى أن تلتقي العقادة في الوسط.

قامت الهيئة أيضاً بتركيز العمل على صيانة حليات الجامع المطلّة على الصحن، وهي بهيئة مشكاوات مستطيلة الشكل في أعالي الدعامات المطلّة على صحن الجامع، تحفّ بها أطر مقعرة ومحدبة.

انتهت أعمال هيئتنا في أواخر شهر آذار 1982 ، ولا زال العمل متواصلاً في صيانة هذا الجامع المهم.

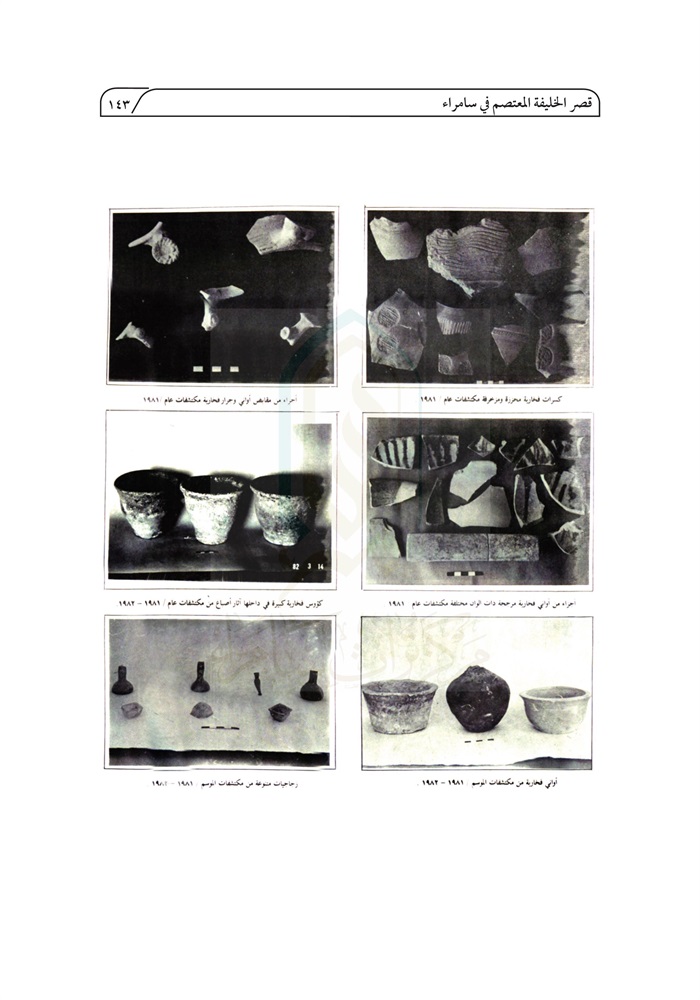

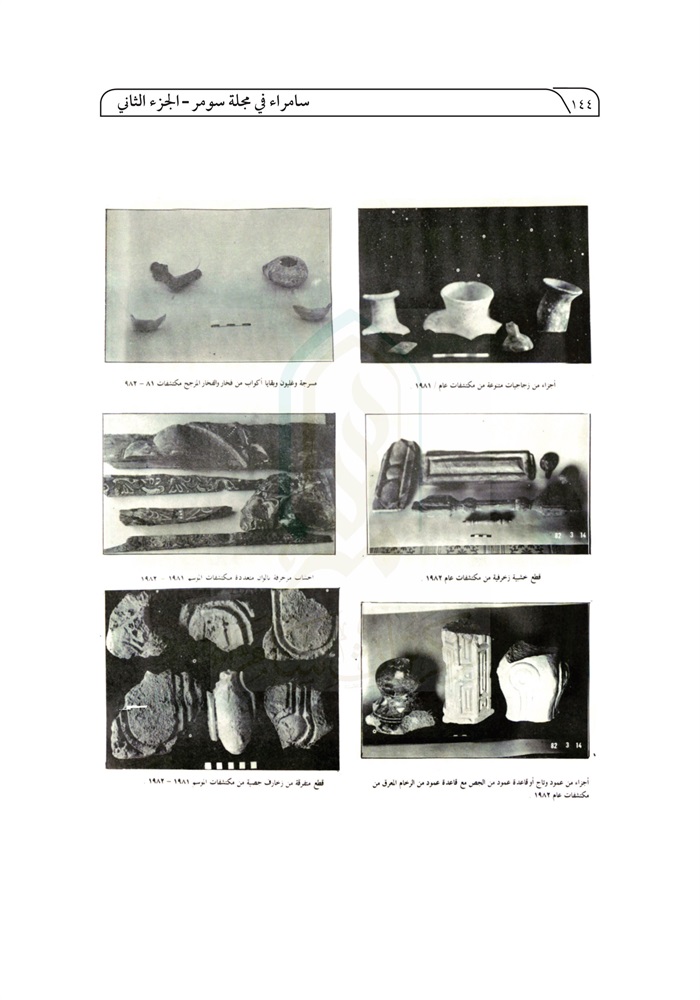

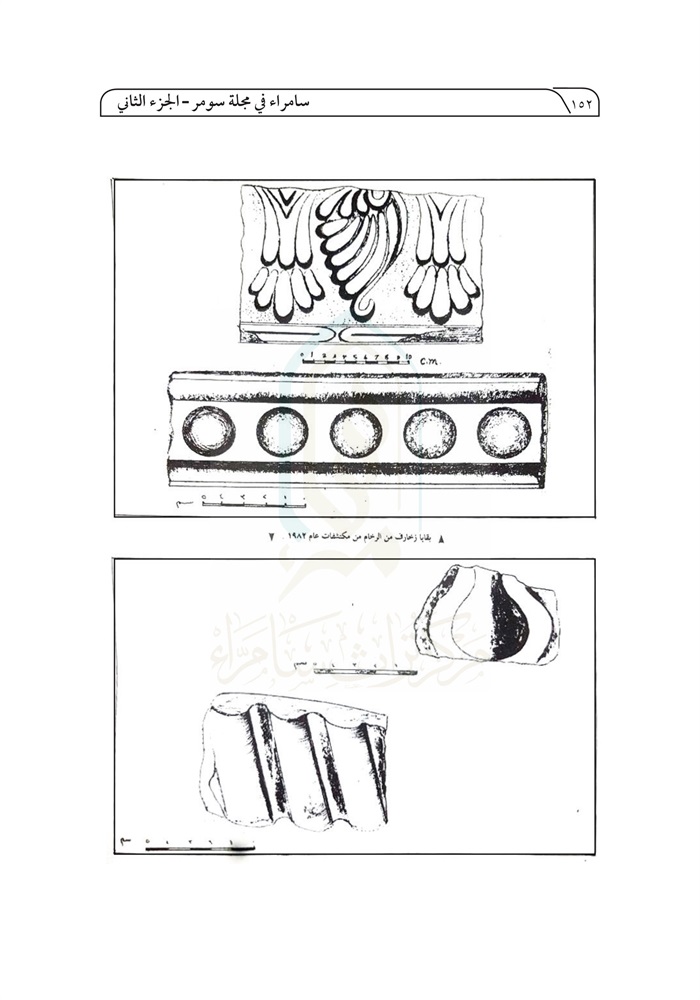

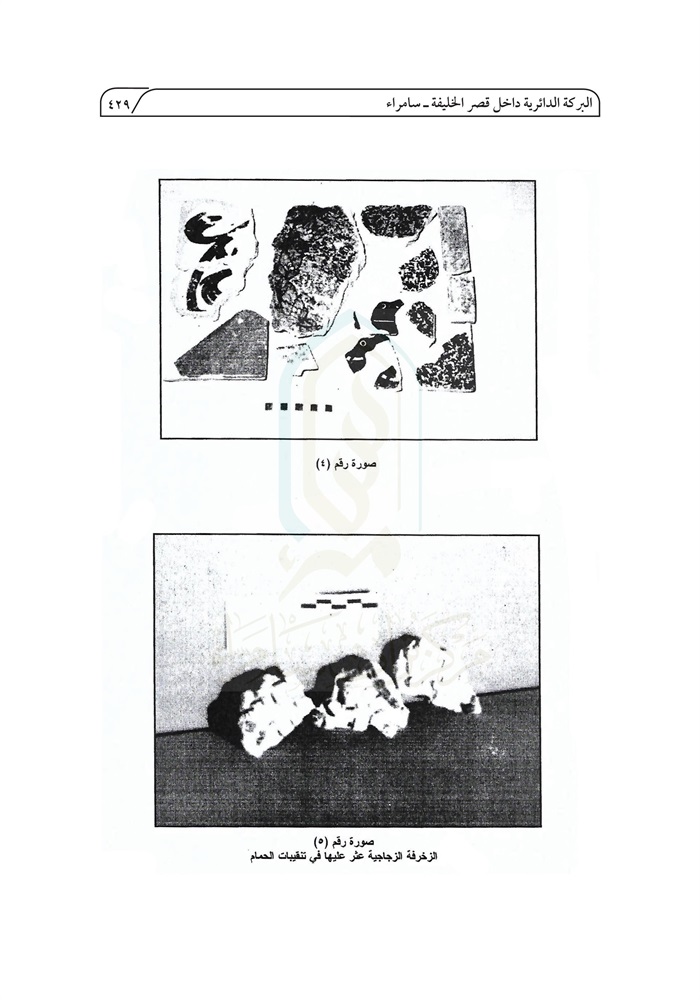

القطع الأثرية المكتشفة:

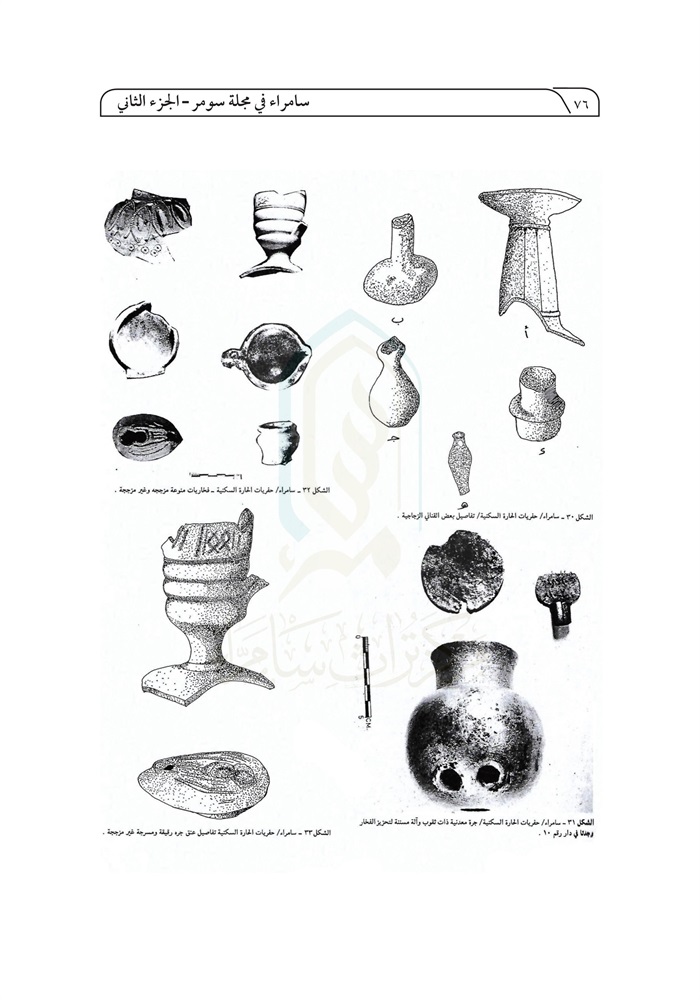

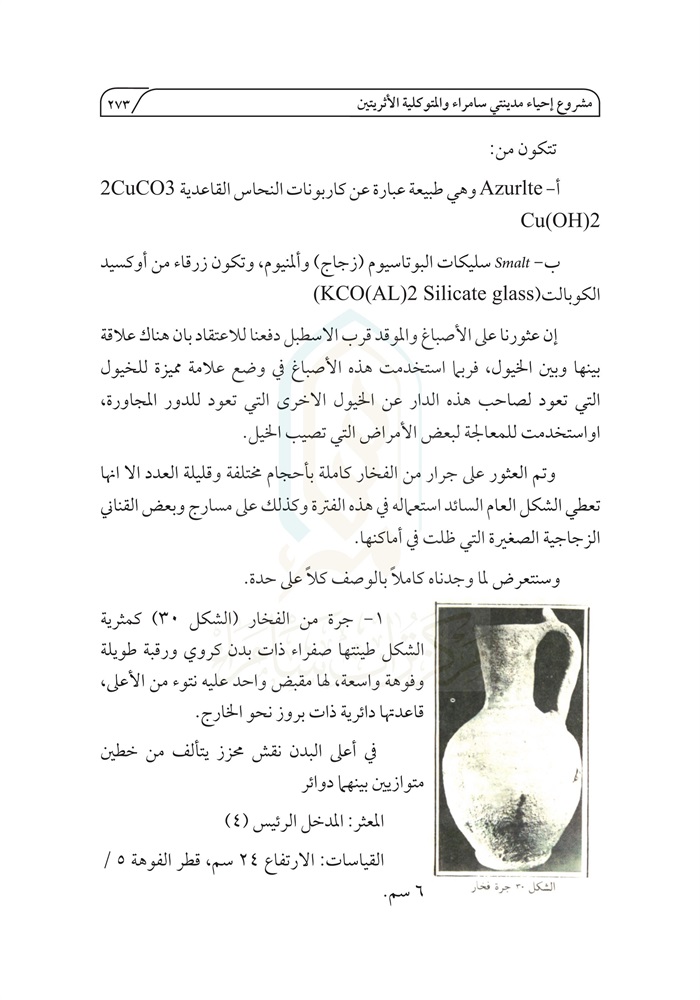

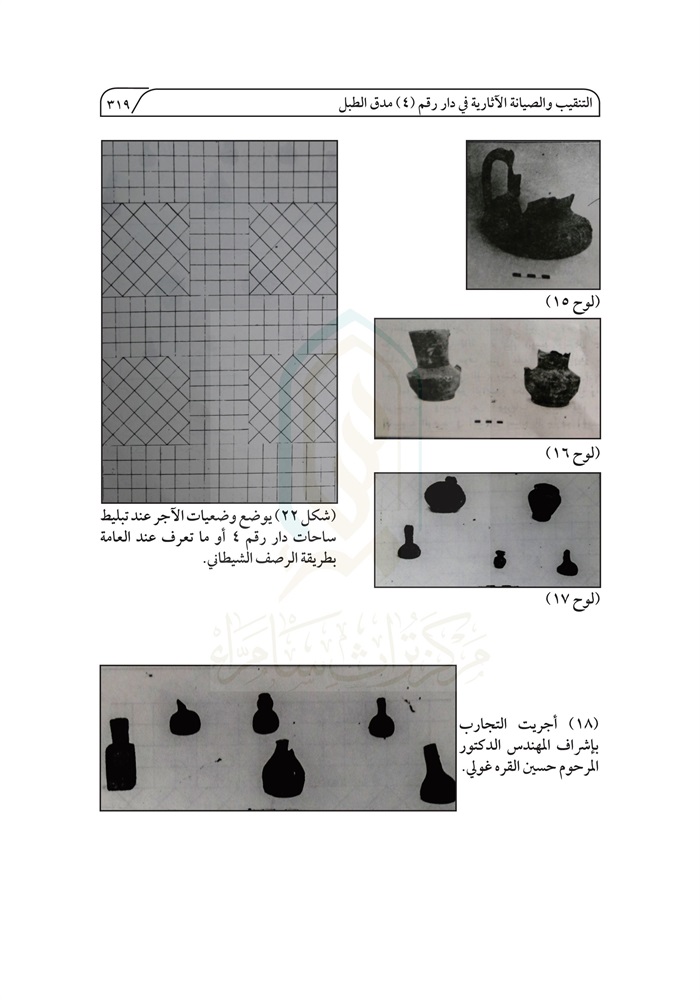

لقد كانت حصيلة أعمالنا في ما يخص القطع الأثرية المكتشفة هي العثور على الكثير من القطع الفخارية والزجاجية والمعدنية، أما القطع الفخارية فقد تبين أنها تنتمي إلى ثمانية أساليب صناعية:

1 - فخار الباربوتين (الشكل 34) ، وهو الفخار ذو الزخارف الملصقة قبل شيّ الإناء.

2 - الفخار المحرّز وهو من النوع البسيط.

3- الفخار المزجج بلون موحد عادة اللون الأزرق.

ص: 63

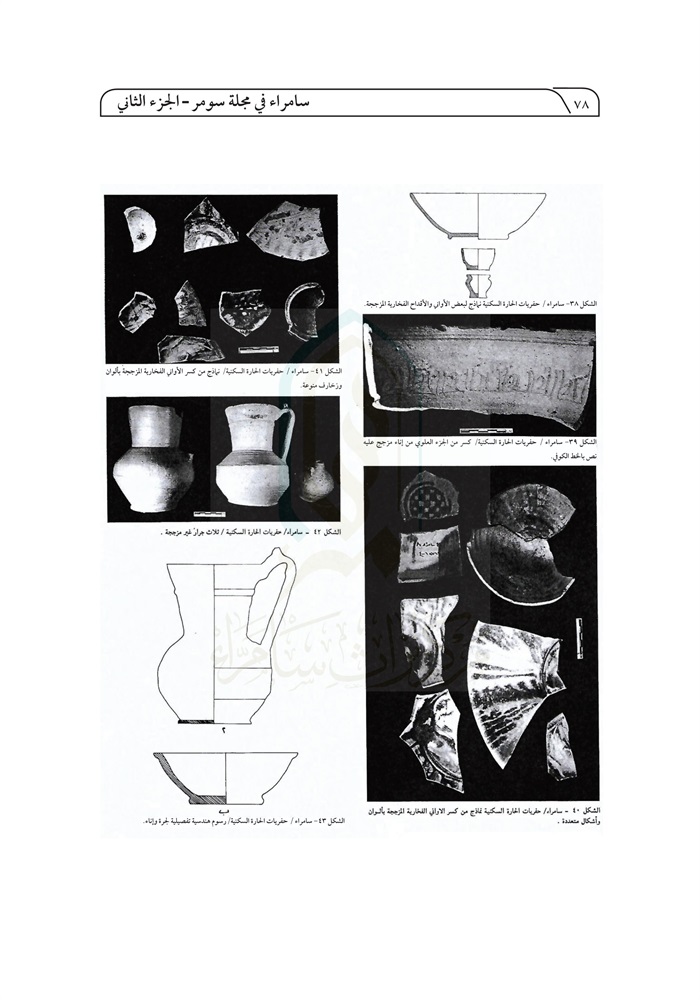

4 - الفخار المبقع أو ما يسمى ب_ Splash Pottery (انظر الشكل 40، 41 ) .

5 - الفخار المحرّز تحت الدهان شكل 41 .

6- الفخار ذو البريق المعدني (الأشكال 40، 41).

7 - الفخار الرقيق جداً.

8 - الفخار السمج والغفل من أي نقش أو لون.

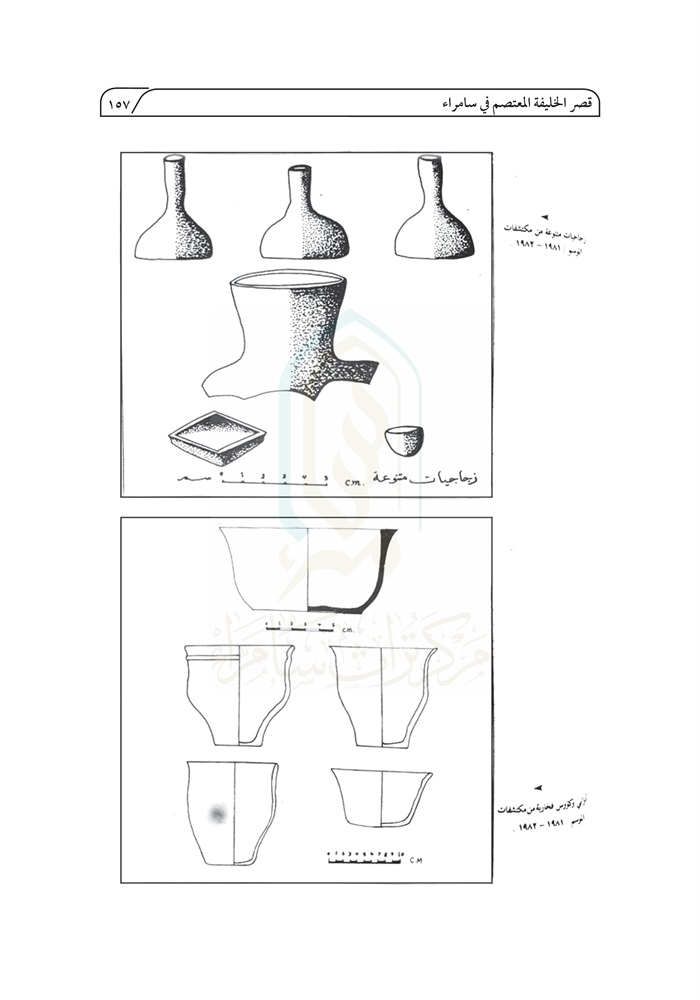

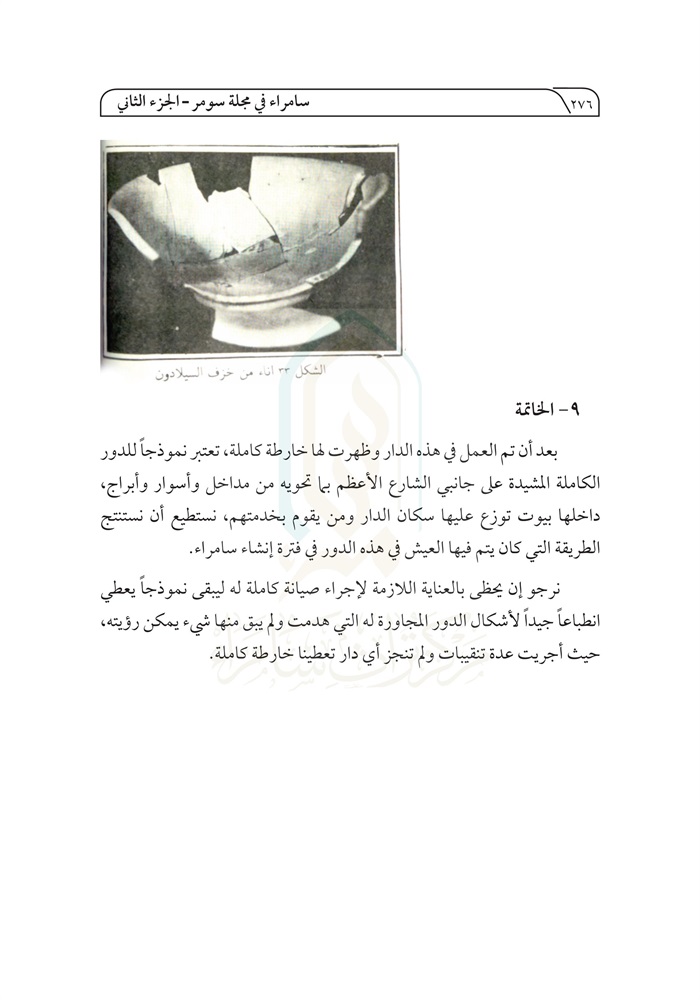

وقد تم عثورنا على سلطانية جميلة متوسطة الحجم ذات ثلاثة ألوان، زخارفها بشكل أنطقة تشكل أشكالاً شبيهة بالمثلثات (انظر الشكل 37)، وكذلك على بعض المسارج الصفر (انظر الشكل 33،32، اما الزجاج فقد ظهر مطحوناً ومكسراً (الشكل 29 ، 30).

والشكل رقم 29 ، 30 يعرض بعض النماذج من القناني الزجاجية التي ظهرت في حفريات الحارة السكنية.

أما المعادن فأبرز ما اكتشفنا هو الجرة المعدنية التي ذكرناها سابقاً، وآلة التحزيز (انظر الشكل 31).

وبصورة عامة فإن كافة مكتشفاتنا الأثرية هي شبيهة شبهاً كبيراً بما تم اكتشافه حفريات عام 1936 والتي استمرت حتى عام 1939 والتي نشرت صورها في كتاب حفريات سامراء الجزء الثاني، وتجنباً للتكرار فإننا سنكتفي بالنماذج التي سوف نقدمها مع هذا البحث.

وفيما يلي النماذج المهمة التي تم اكتشافها خلال الحفريات:

1 - الشكل 27 يعرض كرسياً أو مقعداً فخارياً صغيراً مربع الشكل له أربعة أرجل وعلى إحدى واجهاته زخرفة محززة على الأرجل، وبقايا قرون ربما تعود إلى رأس وعل بري أو كبش على الحافة العليا. الارتفاع 15 سم والعرض 19 سم .

ص: 64

إن هذا الكرسي مجوف في القسم الأعلى (القاعدة) ، فلربما كان يستعمل كمقعد لجرّة فخارية رقيقة ذات قاعدة كروية (انظر الشكل 28).

2 - مجموعة من القناني الزجاجية الصغيرة توجد عادة في الحفريات بشكل مهشم، وفي حالات نادرة بشكل كامل (الشكل 29، 30) اللون السائد لهذه القناني هو اللون الأبيض، وتوجد بعض القناني باللون الأخضر الفاتح واللون الأزرق الفاتح. أما استعمالات هذه القناني فربما كانت للعقاقير والعطور، وتكون في هذه الحالة سداداتها من الشمع، أما القطعة (أ) في الشكل 30 فتمثل عنقاً وفوهة، وتبدو أنها تعود الجرّة زجاجية كبيرة.

3- جرّة صغيرة من البرونز كروية الشكل، وذات رقبة قصيرة وغطاء دائري، وهناك ثلاثة ثقوب في قسمها الأسفل قياساتها على الشكل التالي:

الارتفاع 9،2 سم ، قطر البدن 8 سم ، قطر الفوهة 5 سم. عثر على هذه الجرة في الورشة التي تعود للبيت رقم 10 بالقرب من المصهر. نرجح كون هذه الجرة لها علاقة صناعية من نوع معين، كذلك عثر على آلة صغيرة مسننة من البرونز، تصلح لتحزيز الفخار في نفس المكان وبالقرب من الجرّة (انظر الشكل 31).

4 - شكل رقم 32 يعرض فخاريات مزججة وغير مزججة، (الشكل أ) يمثل رقبة جرّة ذات طينة رقيقة جداً مائلة إلى اللون الأصفر الفاتح، عليها حزوز في الحافة العليا (انظر الشكل 33) أما القطعة ب فتمثل جزءاً من بدن جرة كروية ذات زخارف محززة بأشكال دائرية أما الشكلان ج، د، فهما لمسرجتين صغيرتين مزججتين باللون الأزرق الغامق ذات مقاييس متقاربة : الطول 10 سم، القطر 7،5 سم الارتفاع 2،6 سم القطعة (ه_) تمثل قدحاً صغيراً مزججاً باللون الأخضر الفاتح، والبني الفاتح، والأصفر الفاتح ارتفاعه 5 و4 سم، قطر الفوهة 4،3 سم، قطر القاعدة 3،2.

ص: 65

أما القطعة ( و ) فهي مسرجة فخارية غير مزججة عليها حزوز خزفية في قسمها العلوي.

5 - الشكل رقم 34 يمثل بعض القطع من فخار الباربوتين، قوام زخرفته دوائر وأشكال نجمية، وأوراد ذات أربعة فصوص، وكذلك أشكال متعرجة، انظر الشكل 35، وهناك قطعة صغيرة تمثل الجزء الخلفي الأسفل من حيوان، ربما كان يمثل حيواناً مفترساً كالأسد أو النمر استناداً إلى مخالب الأرجل وزخرفة الدوائر التي تذكر بجلد النمر المرقطة . الشكل 36 يعرض نماذج أخر من هذا الفخار.

6 - الشكل 37 يمثل سلطانية جميلة الشكل، وجدت مكسرة، وصلّحت في نختبر المؤسسة العامة للآثار ، وهي مزججة ومزخرفة بأنطقة مثلثات، تلتقي بالرؤوس عند نقطة في مركز الإناء، أما الألوان فهي بنية وخضراء وصفراء وبيضاء. الارتفاع 6،5 سم، والقطر 23،5 سم، (الشكل 38) يمثل رسوماً هندسية لبعض الأواني الفخارية المزججة المكتشفة خلال التنقيبات.

7- الشكل 39 قطعة فخارية مزججة باللون الأبيض تعود بالأصل إلى إناء دائري الشكل عليها نص كتابي بالخط الكوفي، لم نستطع قراءته في الوقت الحاضر، وربما كان جزءاً من نص ديني.

8- الشكلان 40، 41 يعرضان نماذج من قطع خزفية ذات ألوان وأشكال وزخارف منوعة.

9 - الشكل 42 يعرض ثلاث جرار بديعة الصنع، خالية من الزخرفة والتزجيج ما عدا بعض الحزوز الدائرية البسيطة، الأولى من اليمين كروية الشكل، وذات فوهة صغيرة وضيقة تعرف هذه الجرّة برمانة المز ، وكانت تستعمل لشرب الخمور، وكان الخمر يمرّ من فوهتها الصغيرة مزاً.

ولا شك في أن أشكال الفوهة التي تشبه (الحلمة) كان يساعد على ذلك

ص: 66

مساعدة تامة (1).

قياساتها: الارتفاع 5 و 7 سم، قطر البدن 5 و 7سم. الجرة التي في الوسط وجدت كاملة وبحالة جيدة (الشكل 43 أ) ، ارتفاعها 24 سم، قطر الفوهة 8و8 سم.

أما الجرة الثالثة فهي تشبه السابقة من حيث الشكل وتختلف عنها في القياس، فالارتفاع 15سم، وقطر الفوهة 9،5 سم.

10 - الشكل 44 يعرض نماذج من القطع المعدنية من البرونز والنحاس تمثل حلياً ومقابض ومروداً وكلاباً وآلة مسننة سبق الإشارة إليها.

11 - الشكل 45 يمثل نماذج من الطابوق المزجج بلونين: الأبيض والبني الداكن، قوام زخرفته العروق النباتية الملتوية (الشكل 46)، والأشكال التجريدية المتنوعة.

12 - الشكل 9 يعرض قطعة الخشب الصاج التي تم العثور عليها بالقرب من مدخل المنارة في البناية المعروفة بقبر أبي دلف، في المتوكلية، يبلغ طولها 153 سم، القطر في الوسط 4،7 سم، السمك عند النهايتين 6،5 سم، ويبدو من شكلها بانها ربما كانت تشكل جزءاً من درج أو سياج الشرفة.

13 - الشكل 47 يعرض بعض القطع المعمولة من المرمر الأبيض، القطعتان العلويتان تعودان إلى أقداح، أما القطعة الصغيرة فهي غطاء جميل لعلبة صغيرة أنيقة، والقطعة التي على يسارها ربما كانت تشمل جزءاً من سياج شرفة مرمرية.

ص: 67

المراجع العربية

1 - حفريات سامراء 1936 - 1939 ، جزءان نشر مديرية الآثار العامة (بغداد 1940)

2 - العينه جي، «جامع أبي دلف في سامراء»، سومر، المجلد 3 (1947)، ص 60 - 76 .

3- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)، (القاهرة 1965) ، الجزء الرابع.

4- سوسة أحمد ري سامراء في عهد الخلافة العباسية، جزءان، (بغداد 1948 ).

المصادر الأجنبية

1 - Bell، G. L. Amurath to Amurath (London 1911).

2- Creswell A. A short Account of Early Muslim Architec- ture (Beurut, 1968).

3- Huzbeld, E. Archaologishe Reise in Euphrat and Tigris - Gebiet (Berlin 1911-20).

4– al – janabi, T. Studies in Iraq Medieval Architecture. Umpublished PH.D. thesis (Edinburgh, 1975).

ص: 68

الصورة

ص: 69

الصورة

ص: 70

الصورة

ص: 71

الصورة

ص: 72

الصورة

ص: 73

الصورة

ص: 74

الصورة

ص: 75

الصورة

ص: 76

الصورة

ص: 77

الصورة

ص: 78

ص: 79

ص: 80

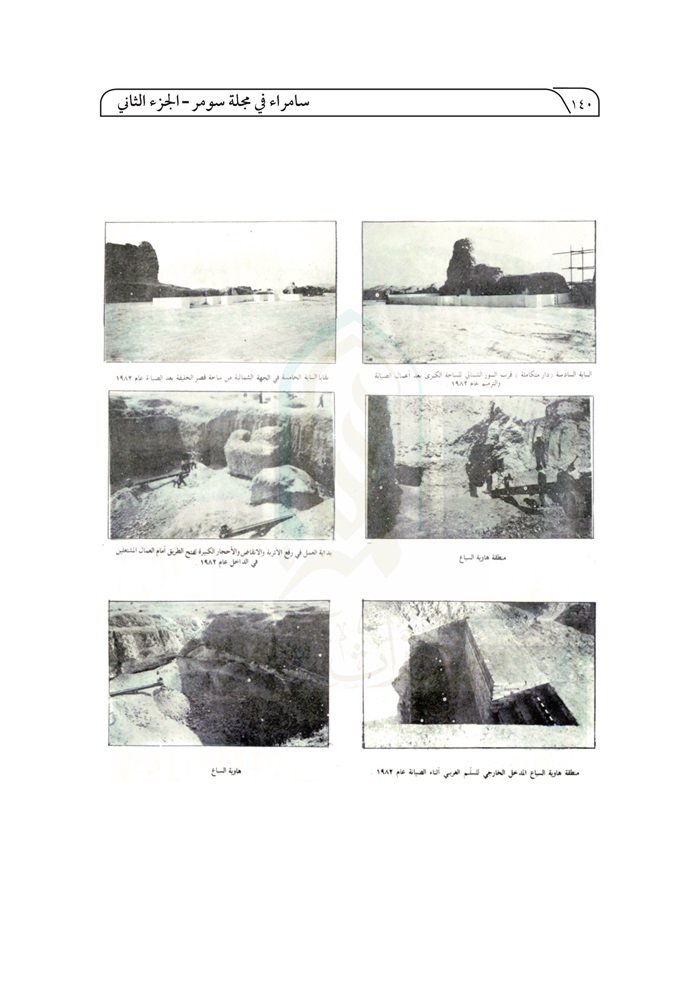

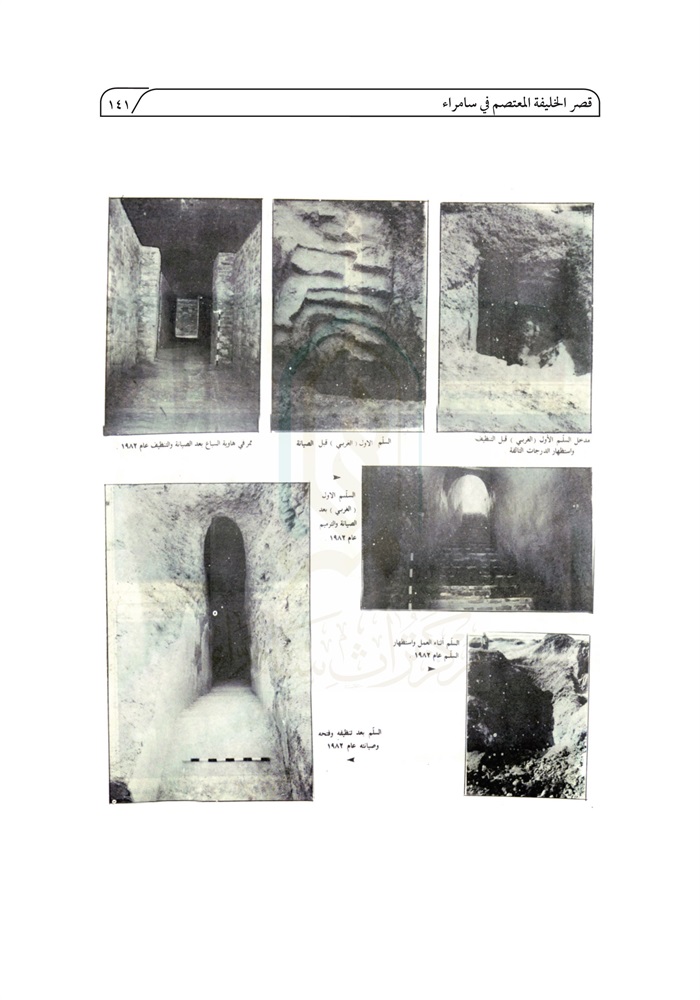

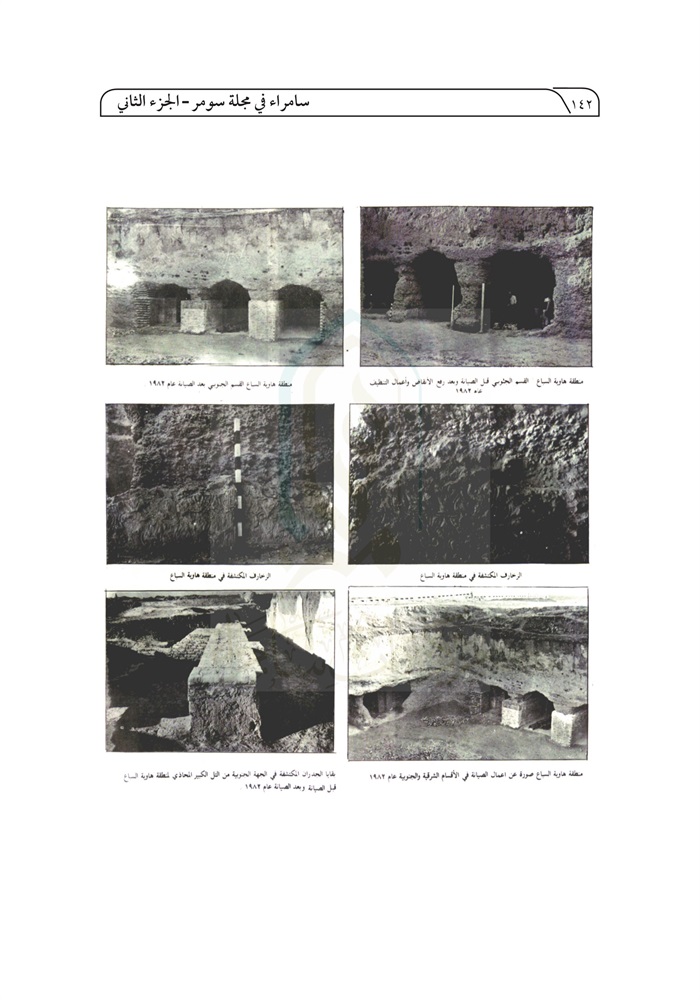

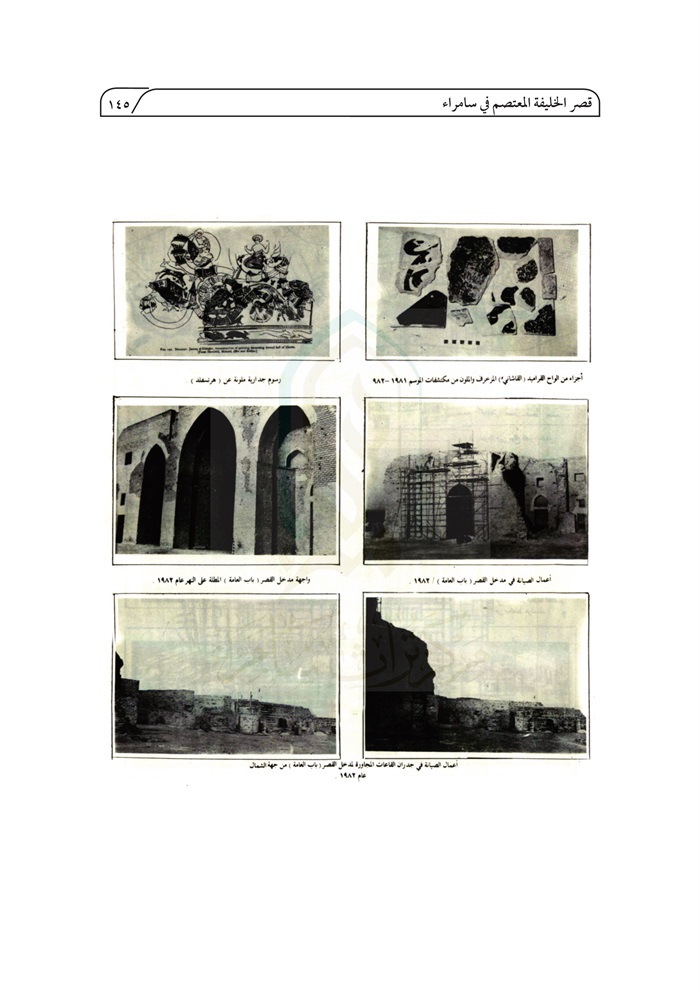

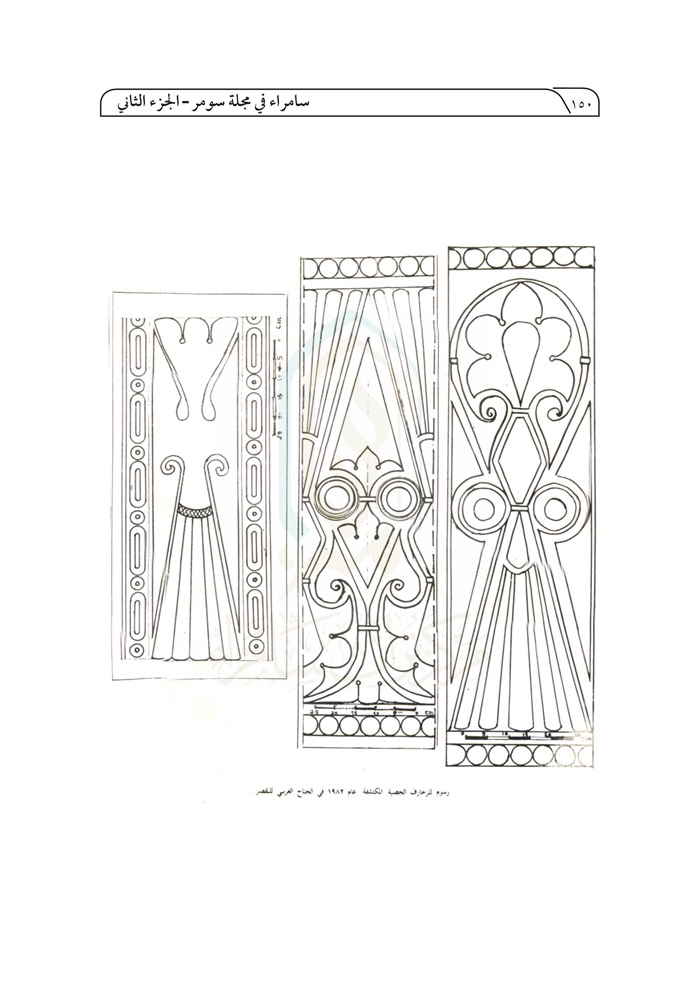

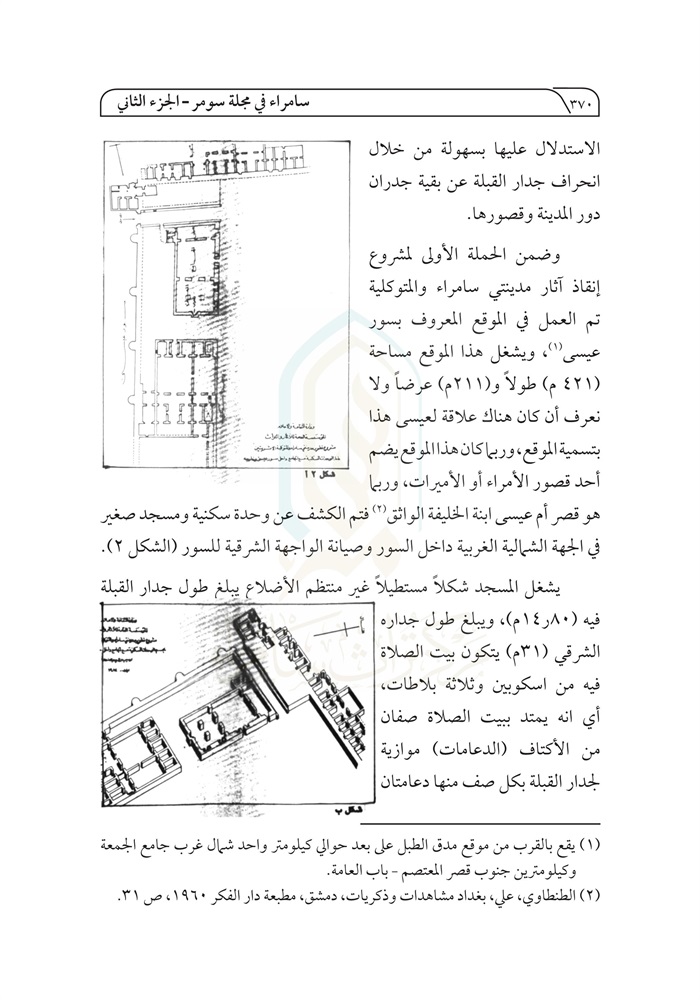

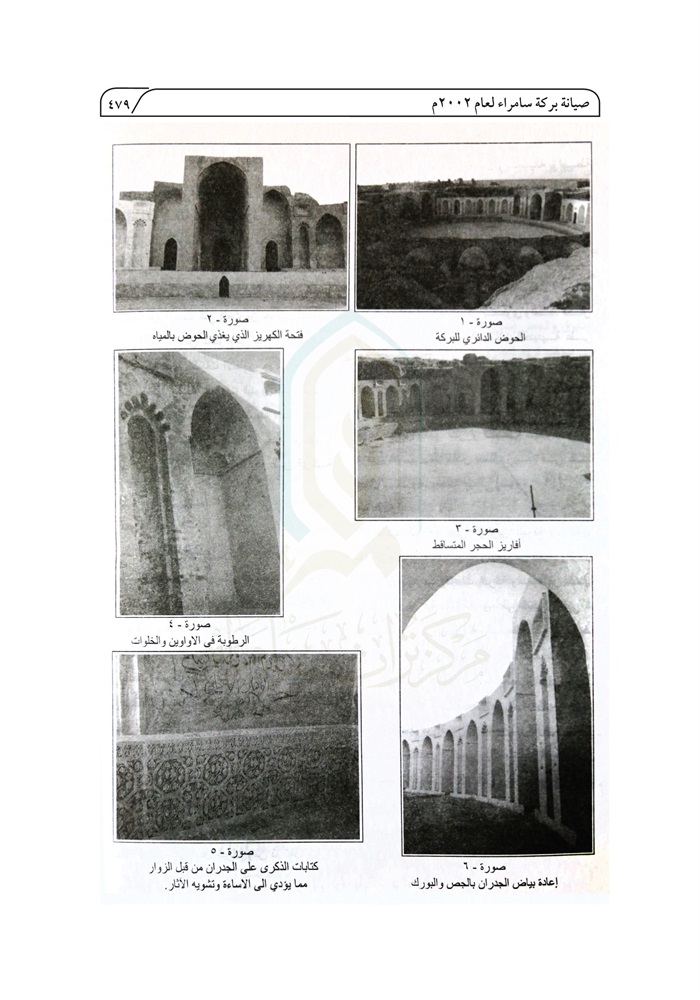

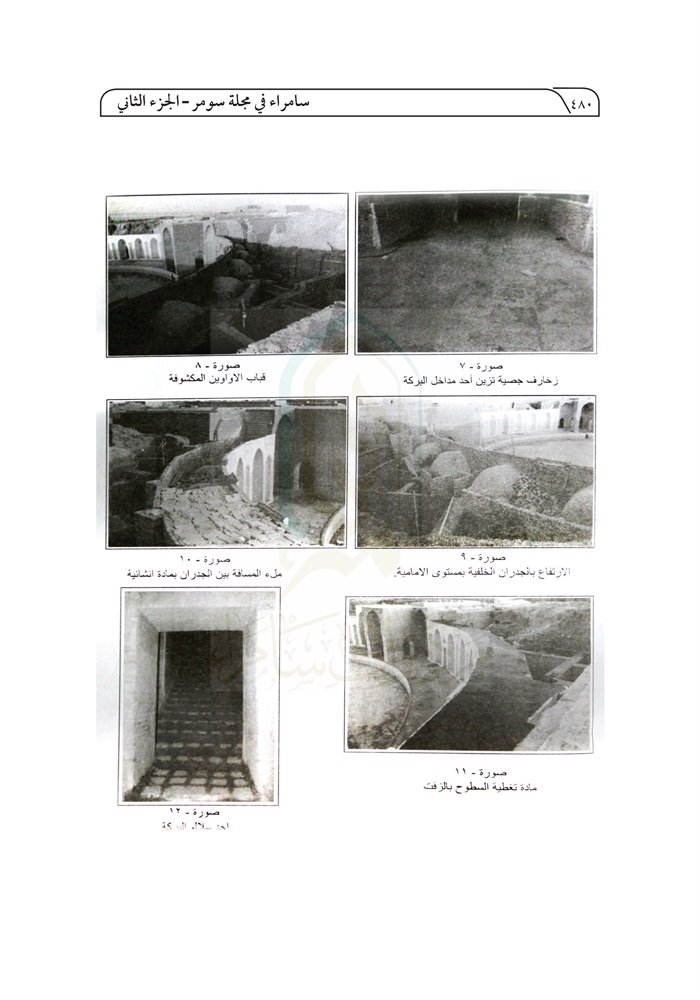

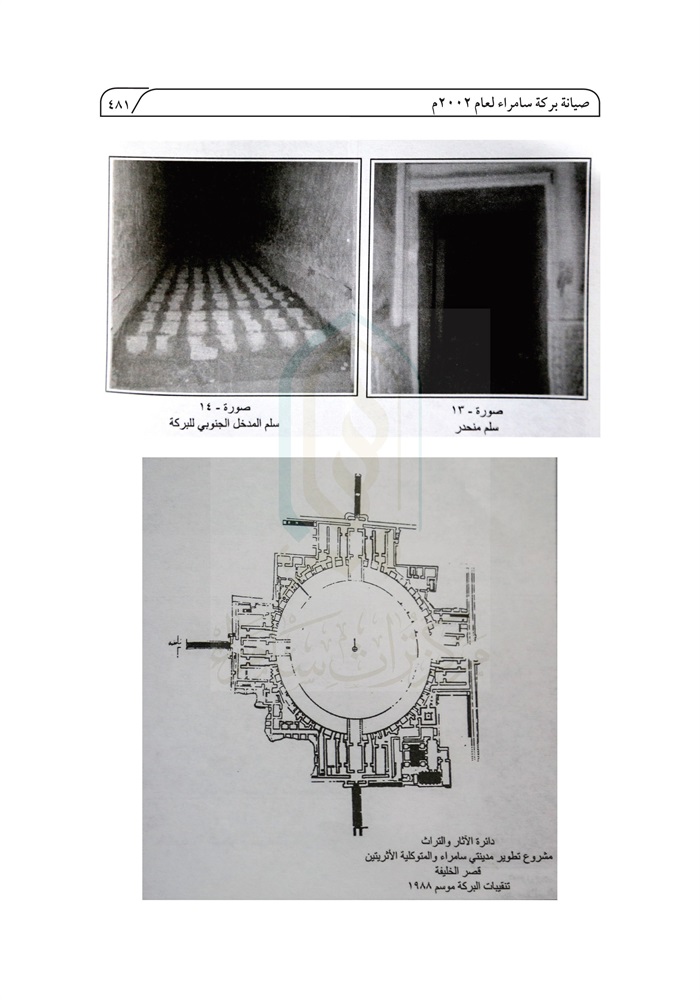

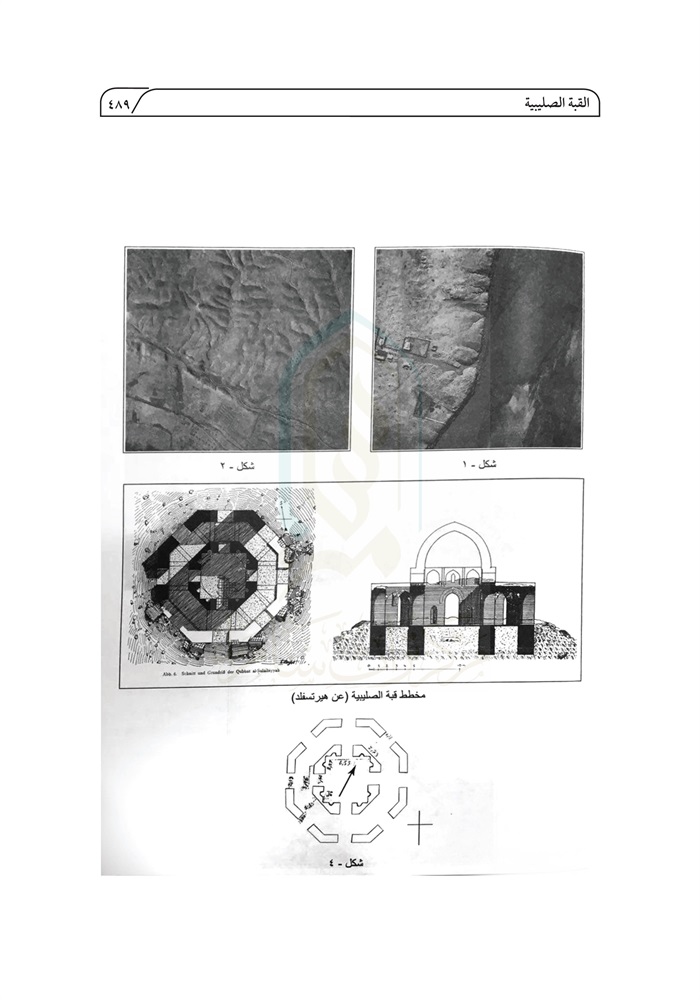

المجلد الثامن والثلاثون سنة 1982

دراسة أولية في تاريخه، وتخطيطه، وعمارته والأعمال التي أجريت فيه خلال الفترة من حزيران 1981 لغاية كانون الأول 1982.

خالد خليل حمودي

باحث علمي

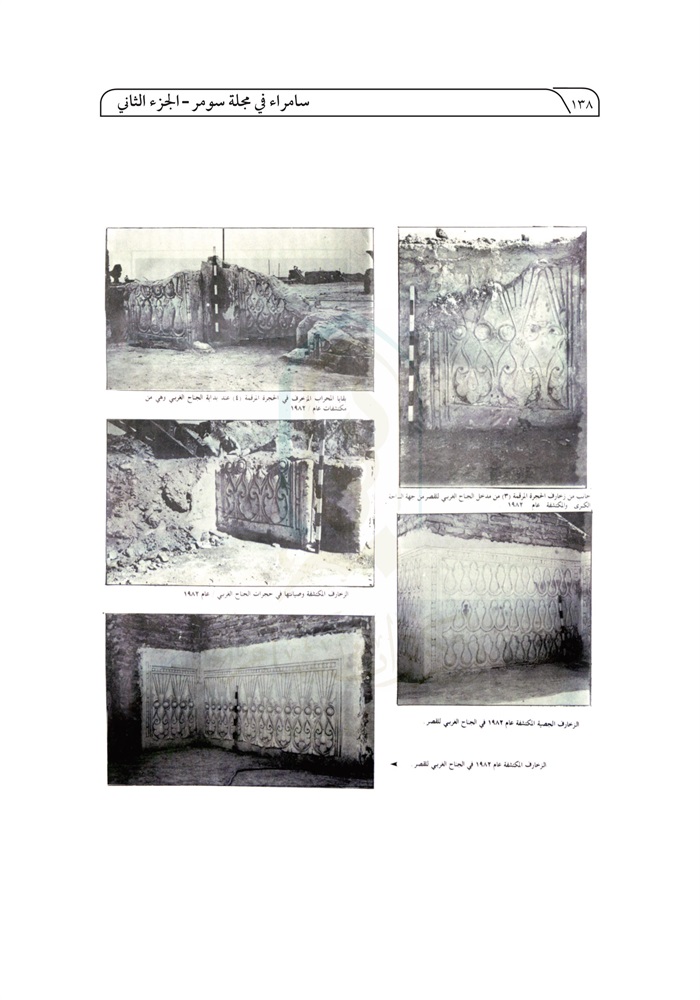

مقدمة:

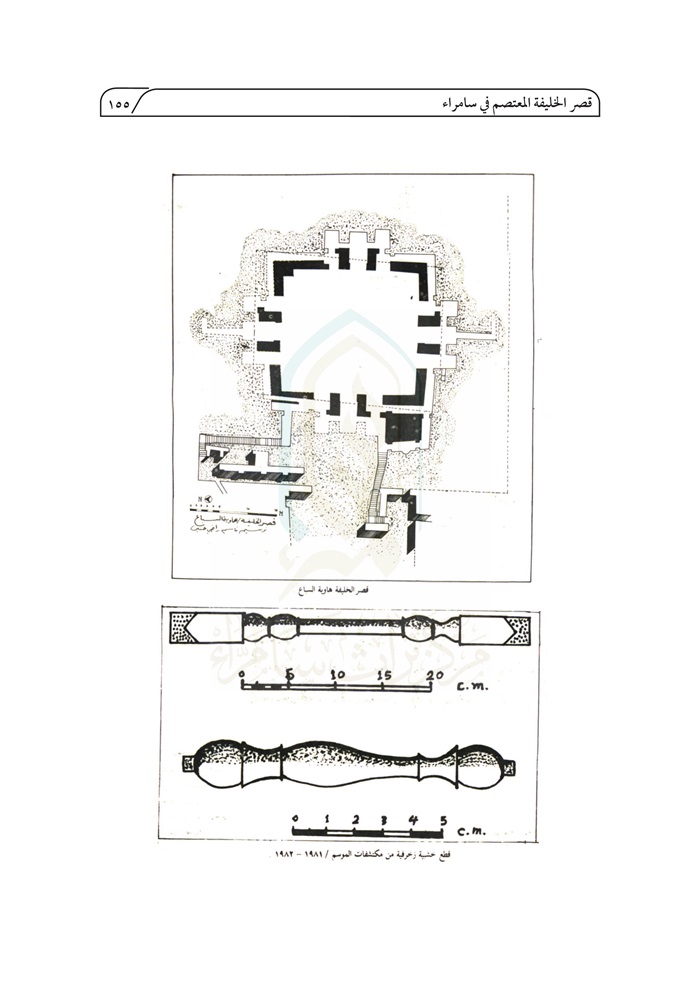

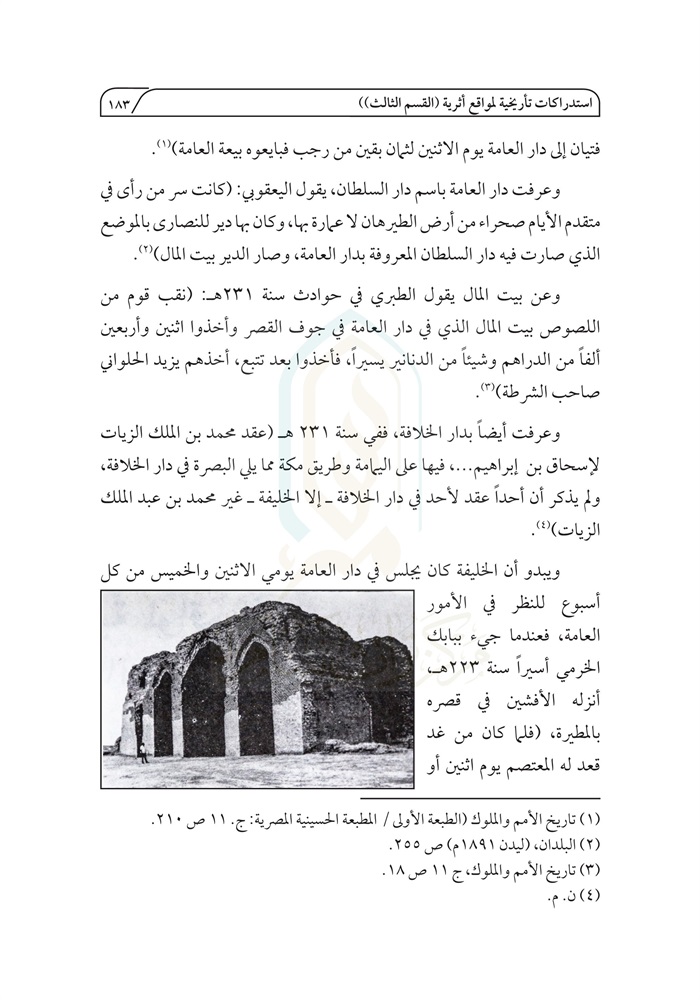

أطلق على هذا القصر اسم (دار الخليفة)، حيث أمر ببنائه الخليفة العباسي المعتصم بالله، وسمي أيضاً (دار العامة)؛ إذ كان الخليفة يجلس فيه يوم الاثنين من كل أسبوع للنظر في أمور الرعية(1)، وكان يسمى كذلك (الجوسق)، و(الجوسق الخاقاني)، نسبة إلى أحد أتباع الخليفة المعتصم المسمّى خاقان عرطوج، أبا الفتح ابن خاقان الذي أمره المعتصم ببناء هذا القصر (2).

شيد القصر من قبل الخليفة المعتصم ، الذي نقل مركز الخلافة العباسية من مدينة بغداد إلى عاصمته الجديدة (سامراء) في سنة 221 هجرية (836 ميلادية)، حيث أقام فيه طيلة فترة حكمه حتى وفاته سنة 227 هجرية (842 ميلادية) ودفن فيه (3). وهناك إشارات ومعلومات قليلة عن السكنى في هذا القصر لفترات متفاوتة

ص: 81

ومتقطعة، أمدتنا بها المراجع العربية بعد خلافة المعتصم. ففي عهد الخليفة المتوكل على الله (232 - 247 هجرية / 846-861 ميلادية أضيف إلى القصر بناء(1)، وأقام هذا الخليفة فيه في بعض سني حكمه، ويبدو أن ذلك كان لفترة قصيرة (2)، كما نزل فيه ابنه وولي عهده محمد المنتصر (3) ، وأقام فيه لفترة من الوقت أثناء خلافته حتى توفي ودفن فيه سنة 248 هجرية (862 ميلادية) (4).

وبويع فيه للخلافة المستعين بالله سنة 248 هجرية أيضاً، وأقام فيه أحياناً(5)، وجلس فيه المعتز أثناء خلافته (252 - 1255 هجرية / 866 - 869 ميلادية ) (6) ، أقام فيه الخليفة المهتدي عاماً كاملاً حتى مقتله سنة 256 هجرية (870 ميلادية) (7)، وبعد ذلك جاء إلى الخلافة (المعتمد)، فأقام في هذا القصر فترة من الزمن، ثم بنى في الجانب الغربي من نهر دجلة قصره المعروف بالمعشوق، وانتقل إليه وسكنه حتى سنة 279 هجرية (892 ميلادية)، حيث حدثت اضطرابات، فترك سامراء وأعاد مركز الخلافة إلى بغداد (8) .

ص: 82

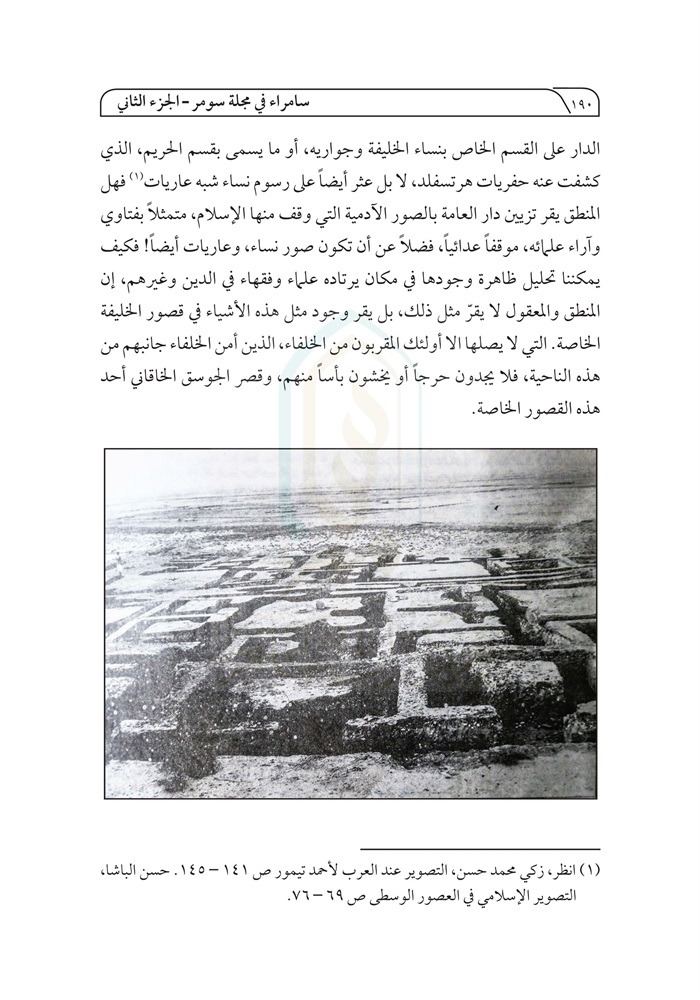

إن هذا القصر يعتبر من الأبنية المهمة في مدينة سامراء ليس فقط من الناحية السياسية، حيث كان مقراً للخلافة العباسية، وإن أحداثاً سياسية مهمة جرت فيه أو بالقرب منه (1)، وإنه استمر يلعب دوراً مهما لفترة طويلة، وإنما له أهمية أيضاً من ناحية اتساع مساحته ، وشكله التخطيطي، وعناصره المعمارية، وما فيه من زخارف جدارية.

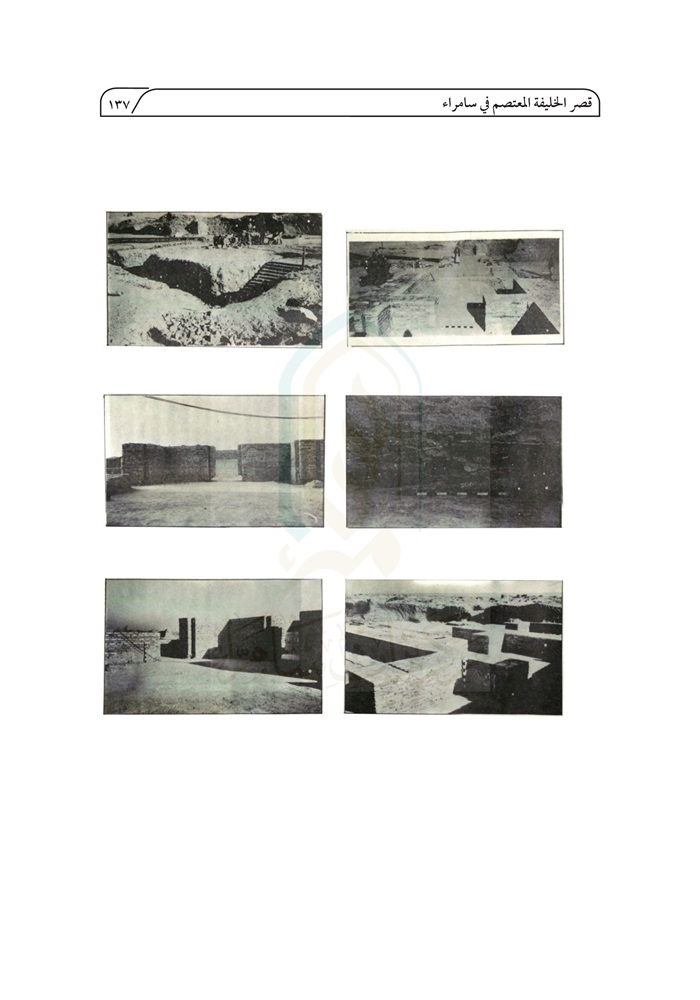

لم تتناول المراجع العربية وصف هذا القصر بشكل مفصل وواضح، إلا أن عدداً من الباحثين وعلماء الآثار الأجانب أدركوا بقاياه في مطلع القرن الحالي حيث كان أحسن حالاً مما عليه اليوم، ومنهم المهندس الفرنسي هنري فيوله (H. violet) الذي قام ببعض التحريات والتنقيبات الاستكشافية فيه لفترات متقطعة بين سنة (1911-1907 ميلادية) (2)، ووضع رسما تخيلياً للقصر. وبعد ذلك قامت بعثة ألمانية برئاسة الأستاذ هيرتسفلد (Herzfeld) بزيارة العراق والتنقيب في أطلال هذا القصر ، واستمرت في عملها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، فكشفت كثيراً من معالمه المندثرة ووضعت له رسماً تخطيطياً، ونشرت نتائج أعمالها في سامراء عموماً في عدة مجلدات (3) .

وبعد أن أولت دائرة الآثار العراقية اهتمامها بمدينة سامراء وآثارها قامت بأعمال تنقيب وصيانة موسمية في القصر، ابتدأت منذ سنة (1936) واستمرت لفترات متقطعة حتى سنة (1981)، حيث ظهر إلى حيز التنفيذ مشروع واسع

ص: 83

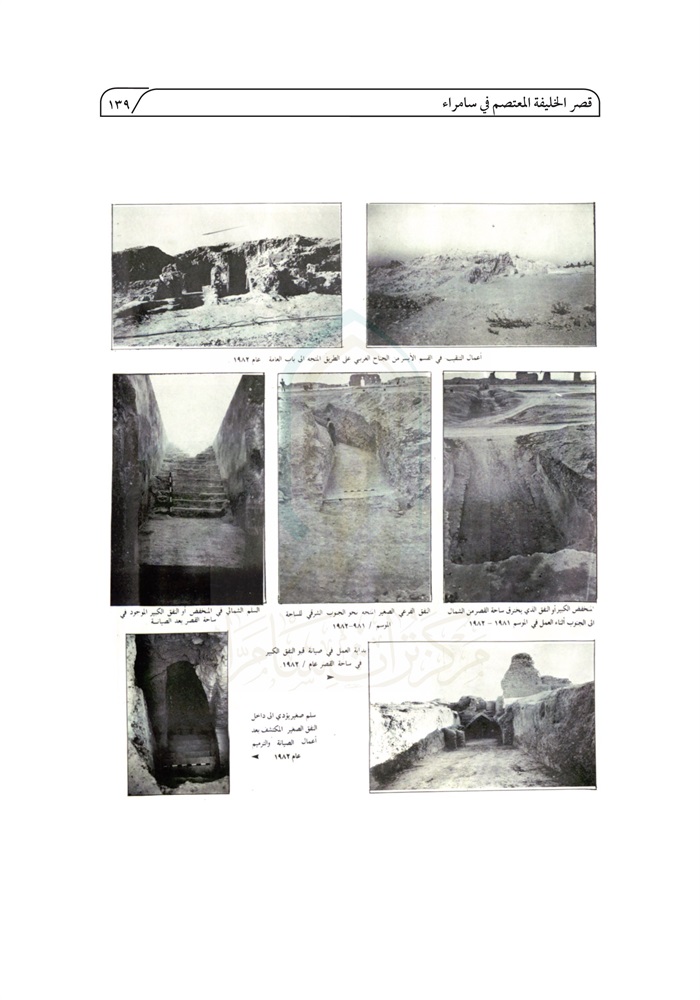

لتطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين من أجل إحياء المعالم الأثرية وصيانة الآثار الشاخصة، حيث كان لقصر الخليفة المعتصم نصيب وافر في أعمال التنقيب ،والصيانة، وما زالت الأعمال جارية فيه حتى الوقت الحاضر (1) .

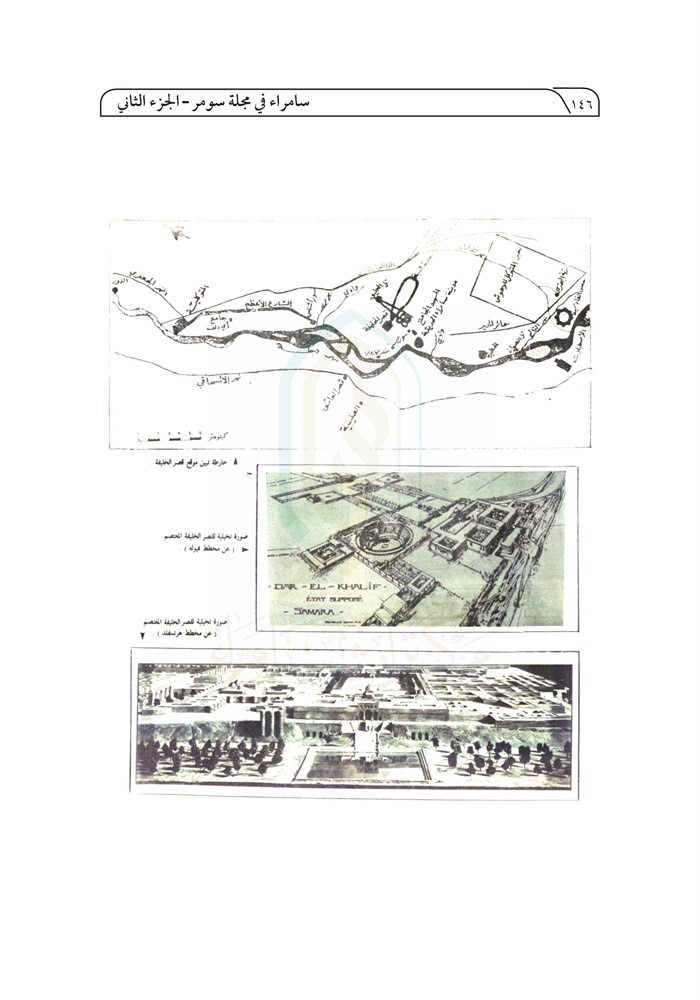

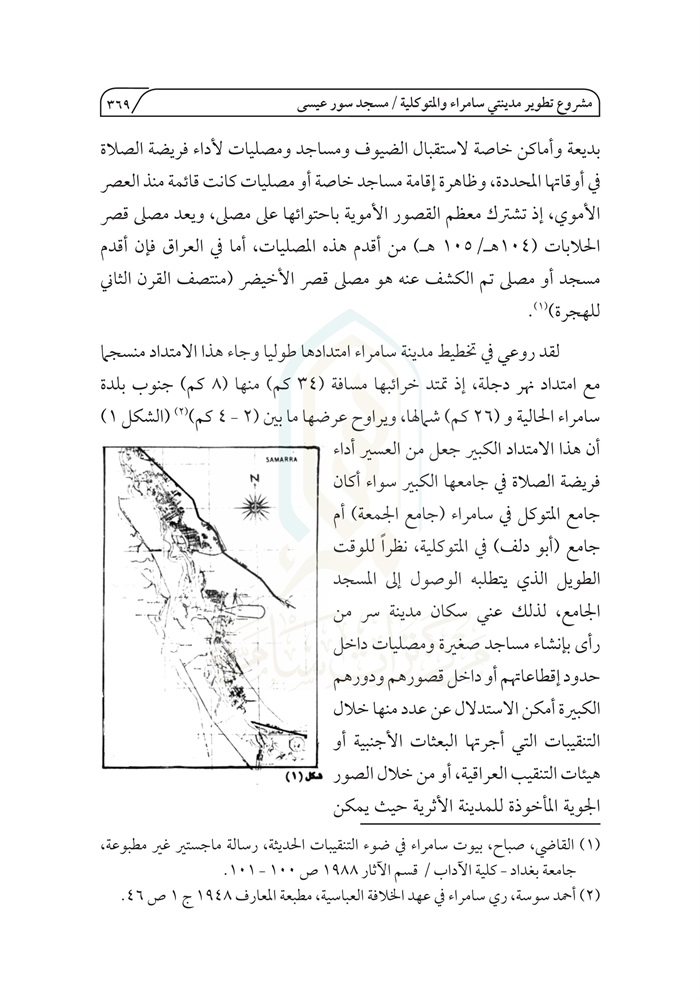

الموقع:

يقع قصر الخليفة على الضفة الشرقية من نهر دجلة، وكانت مساحة الأرض الواقعة بينه وبين النهر تمتد في عرضها إلى مسافة ستة كيلو مترات تقريباً، لكنها اليوم أصبحت مغمورة بالمياه حسب إقامة مشروع سد الثرثار على دجلة. وكان هذا القصر يقع على أحد الشوارع المهمة في سامراء العباسية، وهو شارع الخليج الممتد بمحاذاة نهر دجلة. حيث كان موقعه على هضبة يصل ارتفاعها نحو (17) متراً بالنسبة إلى الأرض السهلية المجاورة. وأطلال القصر تبعد اليوم عن المسجد الجامع والملوية بمسافة (2500) متراً تقريباً من الجهة الشمالية.

إن اختيار موقع القصر بعيداً عن المسجد الجامع ظاهرة غير مألوفة في المدن الإسلامية المشيدة قبل سامراء، كالبصرة والكوفة وواسط وبغداد التي شيدت فيها دار الإمارة وقصر الخلافة بجوار المسجد الجامع (2) ، على أن بوادر بناء قصور الخلافة بعيداً عن المسجد الجامع قد ظهرت في مدينة بغداد قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة سامراء. ويبدو أن ذلك البعد كان مقصوداً لعوامل عديدة في مدينة سامراء بالذات، منها ما هو متعلق بالمساحة الواسعة المخصصة للقصر، والتي يؤدي اقتطاعها من

ص: 84

وسط المدينة إلى حرمان عامة الناس من بناء أكبر مجموعة من الدور السكنية قرب المسجد الجامع، ومنها الابتعاد عن الأسواق ودور العامة لتوفير حرية أكثر للخليفة وحاشيته وقضاء الوقت في الألعاب والتسلية واللهو، وقد يكون البعد بقصد إضفاء نوع من الأبهة على موكب الخليفة أثناء مروره بالشوارع عند ذهابه للصلاة في المسجد الجامع في المناسبات والأعياد.

أما بالنسبة إلى طبيعة الأرض التي شيد عليها القصر، فإن المراجع العربية تذكر أنها كانت صحراء لا عمارة فيها سوى دير للنصارى(1)، وتكثر فيها الأخاديد والشقوق والمناطق الحصوية (2). ونلاحظ الأرض ذات تربة جصية في الغالب وأحياناً تكون التربة ممزوجة مع قطع الحصى المختلفة التي تؤلف طبقة عليا سطحية يتراوح ارتفاعها بين (50-150) سنتمتراً، وتحتها توجد طبقة من حجارة كأنها قطعة واحدة ارتفاعها بين (2-5) متراً، يلي ذلك بأسفل منها طبقة من الرمل وقطع الحصى الصغيرة الممزوجة معه. ويبدو أن طبيعة الأرض هذه قد ساعدت على بناء وحفر الأنفاق والسراديب والأقبية تحت سطح الأرض، وكذلك في توفير قنوات ومجار للمياه وتصريفها، وهو ما نراه شائعاً في سامراء.

المساحة:

إن أطلال هذا القصر الكبير وبقايا أبنيته وملحقاته تنتشر على مساحة شاسعة تقدر بأكثر من مليون متراً مربعاً.

تشير المراجع العربية إلى مشاركة أكثر من ألف رجل في وضع أساس هذا القصر (3) ، وكانت فيه أقسام عديدة ومرافق سكنية كثيرة، ففيه مجلس الخليفة ودار الاجتماعات وقاعات الاستقبال والتشريفات، وفيه بيت المال (الخزائن العامة

ص: 85

والخاصة وبعض الدواوين، وخزانة السلاح، وثكنات للجند، وساحات للفروسية وسباق الخيل، وأقيم فيه سجن خاص للأمراء وكبار القادة(1)، وكان من الاتساع بحيث بنى المعتصم فيه داراً لإحدى جواريه (2)، وبنى المتوكل قصراً فيه(3)، وبنى المعتز بيتاً في صحنه (4) ، وأقيمت فيه دور لبعض القادة.

وكانت له عدة مداخل(5) وتذكر بعض الحوادث التاريخية اجتماع أربعة آلاف شخص من الموالي فيه (6)، هذا وكان السهل الممتد بينه وبين نهر دجلة يضم بركة وبساتين تابعة للقصر (7).

لقد أوضحت نتائج التحريات والتنقيبات في هذا القصر والمخطط الموضوع عنه من قبل بعثة التنقيب الألمانية برئاسة هرتسفلد أنه حدثت فيه عدة إضافات وزيادات على البناء الأصلي. ولعل ذلك يوضح لنا سبب الاتساع الكبير الذي تميز به هذا القصر، كما أنه يفسر لنا ظهور عدة تسميات تدل على هذا القصر ورد ذكرها في المراجع العربية.

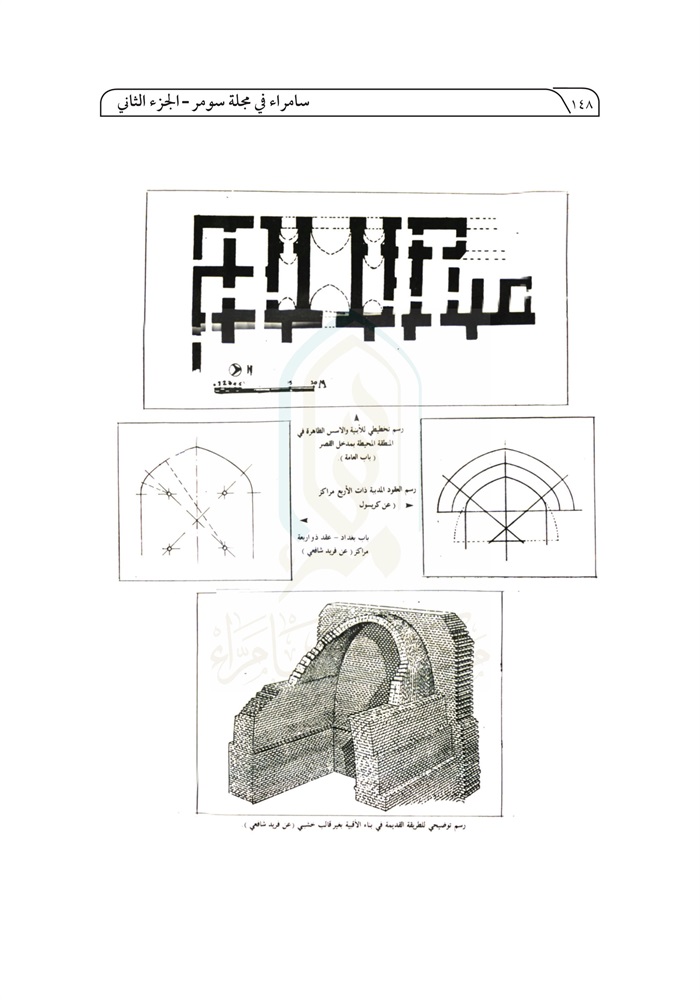

التخطيط:

روعي في التخطيط العام للقصر أن يكون متناسباً مع موقعه القريب من ضفة

ص: 86

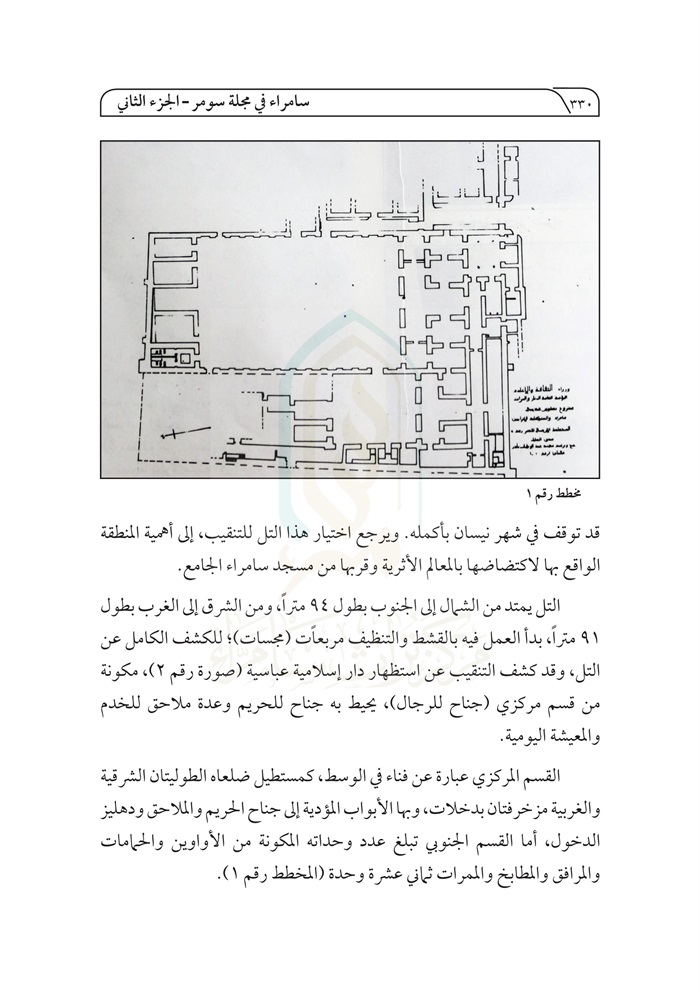

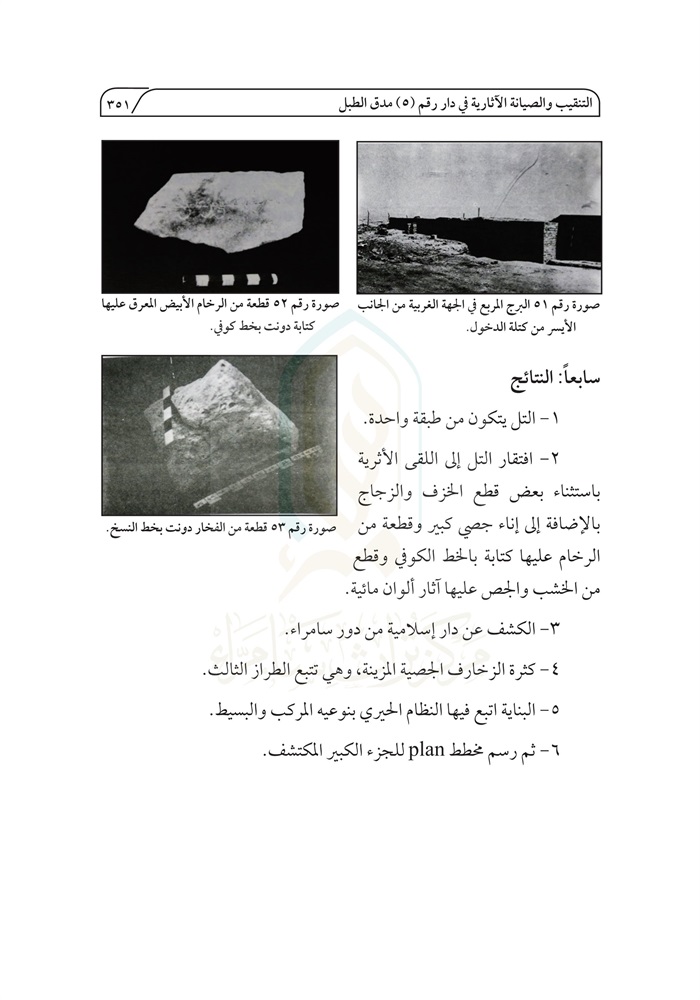

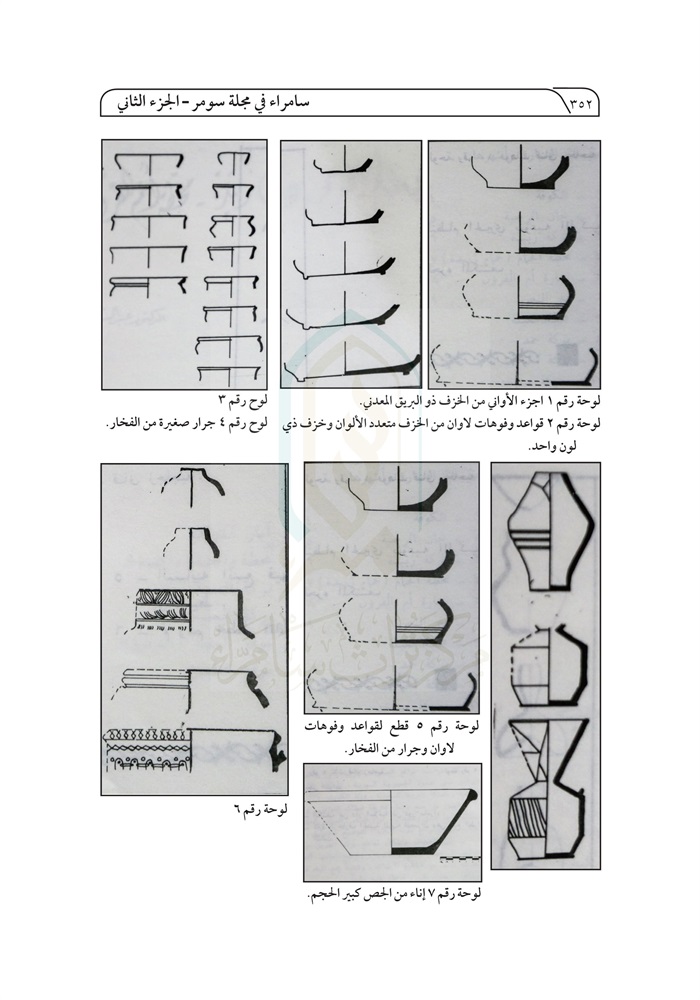

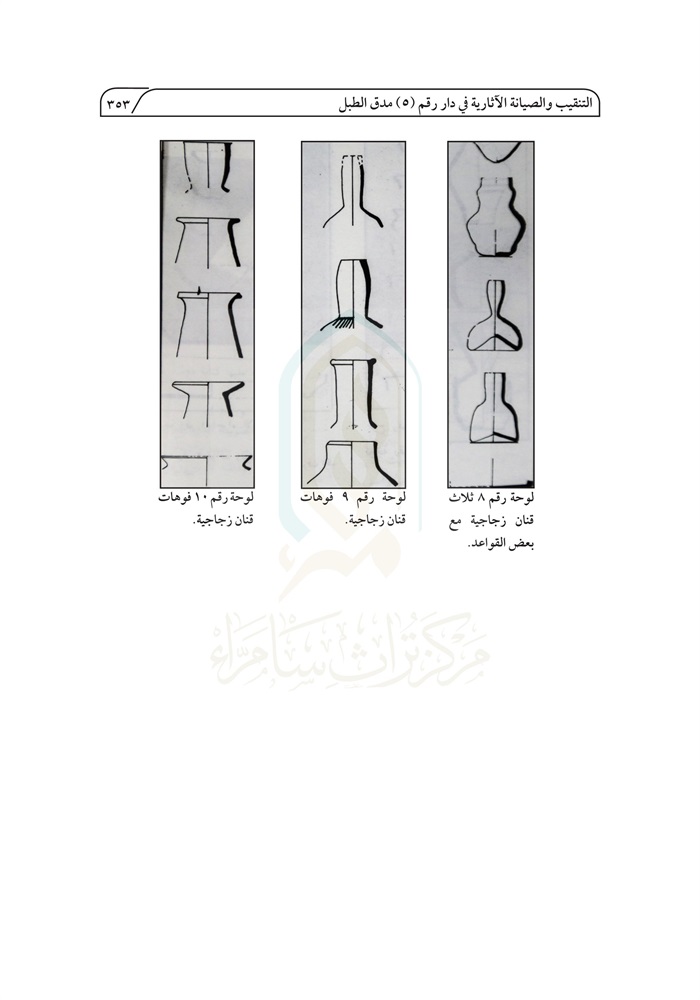

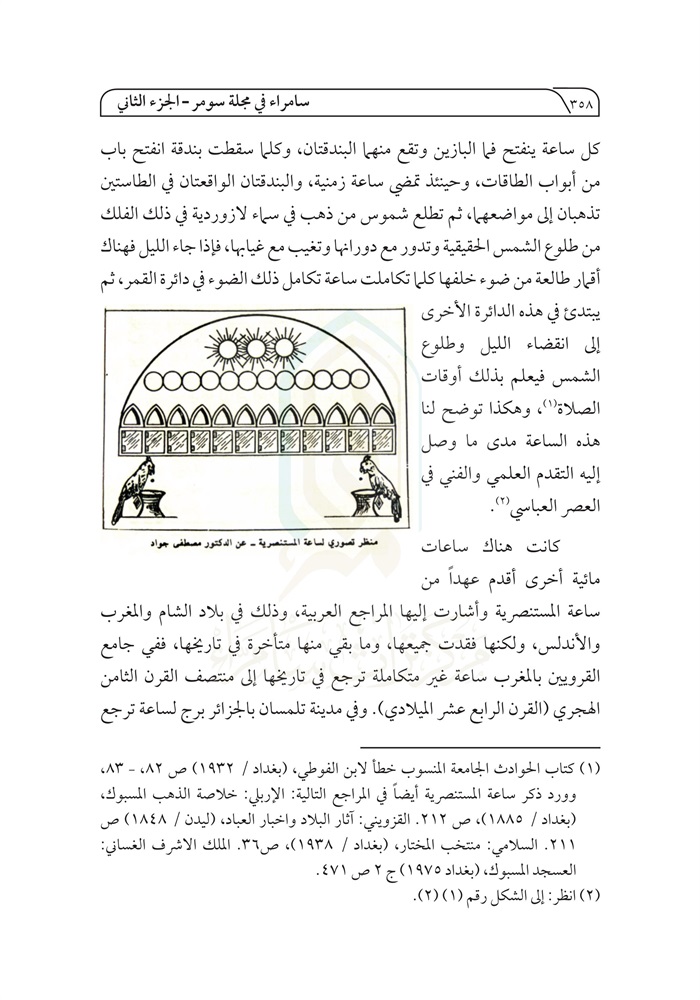

النهر، وتم اختيار بقعة من الأرض تتلاءم مع المساحة الواسعة للقصر ومع تخطيطه المتجه نحو الجهة الغربية تقريباً، والجدير بالذكر أن اتجاه المحور العام للتخطيط نحو الغرب ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية عموماً؛ لأن السائد فيها اتجاه المحور نحو جهة القبلة، وهي بالنسبة إلى العراق الجهة الجنوبية الغربية.